Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliReligione, gerarchie sessuali e politica i temi di Fatma Bucak, in Finlandia con una personale: «L’artista, nei confronti della realtà, ha una responsabilità che a volte può essere schiacciante»

I confini geografici e culturali segnati dalle tensioni, dal dolore e dalle guerre dei nostri giorni sono i territori in cui nascono le opere di Fatma Bucak (1984), lei stessa «artista di frontiera»: curda nata a Iskenderun (Alessandretta), nella regione in cui Turchia e Siria si toccano, è attiva a Istanbul e a Londra. Rappresentata in Italia dalla galleria Alberto Peola di Torino (dove ha studiato presso l’Accademia Albertina di Belle Arti), è protagonista sino al 5 giugno al Pori Art Museum in Finlandia, in una mostra curata da Anni Venäläinen.

Cuore di questa personale è un’installazione video a due canali, testimonianza dei temi che percorrono tutta la produzione della Bucak: le religioni monoteiste, le gerarchie tra i sessi e tra le politiche e come tutti questi versanti s’intersechino fra loro, con forte ricorso alla corporalità e alla «presa in diretta» dell’evento performativo: «Quando realizzo fotografie, spiega l’autrice, tutto è molto controllato.

Ma durante la registrazione di una performance, anche se è stata provata e discussa nei minimi particolari, magari per mesi, possono accadere cose impreviste che io preferisco mantenere nella registrazione: non si tratta di errori ma diventano parte del lavoro». Accade anche nel «dittico» esposto in Finlandia. La prima performance, «And then God blessed them», in cui sono protagonisti l’artista e suo fratello, rivisita «il mito della Genesi raccontato dalle religioni monoteiste». In un paesaggio bianco e senza confini, il Lago Salato nell’Anatolia centrale («il sale rimanda a concetti come conservare, pulire, cucinare, attività tipicamente associate alla donna»), l’artista scava con un piccone fino a raggiungere la terra nera, da cui estrae fango e ossa che scaglia verso l’uomo «apparentemente indifferente».

In «Suggested place for you to see it», si vedono invece tredici donne turche-curde (tredici minuti è anche la durata del video) che, sedute, assistono in diretta alla performance prima descritta. «Ogni partecipante ha pensieri diversi sul rapporto o sul conflitto uomo-donna, spiega l’artista. Alcune sono molto conservatrici, altre riconoscono un approccio femminista. I commenti delle donne sono i più vari: una dice “forse il ragazzo non vuole sposarla”, un’altra “l’imam ha detto che non è vero”, un’altra ancora ritiene che il mito della Genesi, la creazione della donna da una costola dell’uomo, sia solo “una storia non vera”. C’è anche un po’ di umorismo nella performace. È impossibile seguire i due video contemporaneamente e questo crea un po’ di disagio nel visitatore. Tra i due video, continua la Bucak, corre un’ambigua terra di confine. E c’è un evidente attrito tra una performace recitata e il dialogo spontaneo tra le donne».

Le opere di un’artista che non rinuncia a «contaminazioni» con l’arte occidentale antica, quali straordinarie fotografie, «nature morte» composte con reperti raccolti nei suoi nomadismi e oggetti simbolici, oppure «De silencio», una coperta realizzata con gli stracci abbandonati dai migranti al confine tra Messico e Stati Uniti o, ancora, in «Omne vivum ex ovo», una dolorosa camminata tra le rovine di una città in cui l’artista colloca via via delle uova, simbolo di fertilità e di rinascita, ripropongono la questione riaperta dalla Biennale di Enwezor sul ruolo e sui contenuti politici dell’arte.

«Ho viaggiato molto attraverso la Turchia perché sto cercando di lavorare su un archivio inesistente delle persone scomparse e mai ritrovate a causa delle scelte politiche che si stanno facendo in questo Paese, come in qualsiasi Paese del Medio Oriente e del Nordafrica, continua Fatma Bucak. È un’idea molto elitaria pensare che l’arte possa separarsi da ciò che sta succedendo. Forse è più interessante chiedersi come l’arte dovrebbe funzionare oggi. Ci sono molti artisti che stanno lavorando su soggetti diversi ben sapendo che quello che comunicano giungerà solo a una nicchia di persone. Quando al Cairo ho realizzato un’opera sulla paura lavorando con sette persone, alcune delle quali avevano subito torture e violenze sessuali nelle prigioni, ero cosciente che pochi l’avrebbero vista e capita. Ma era importante farla, per me e per i partecipanti che in quel momento hanno trovato un minimo di libertà parlando della loro paura e questo, per me, è stato un privilegio».

Il viaggio costituisce parte integrante del lavoro di Fatma Bucak: «Torno a parlare di privilegio. Quando vado nella Turchia dell’Est con un gruppo di giornalisti, i quali possono aprirmi altre porte che come artista non potrei aprire, se dico alle persone che incontro che sono un’artista non sono più “pericolosa”». La Bucak ha studiato in Italia, ma tra gli artisti italiani la politica non è un tema così diffuso: «Questo può essere vero. In Italia sono quasi quotidiani gli sbarchi dei migranti a Lampedusa e tra gli altri problemi è diffusa la corruzione. Può darsi però che, qualora alcuni artisti italiani fossero sensibili a questi problemi, non riescano a trovare il coraggio per occuparsene, perché questo coraggio, questo supporto, dovrebbe venire anche dalla società. Io stessa, che da mesi mi trovo a Istanbul, sto cercando di lavorare su un certo soggetto, ma ogni mattina mi sveglio con un senso di colpa che è incredibilmente più grande di me e del mio lavoro. Questo mi impedisce di agire, perché credo che quando, in quanto artisti, si ha una responsabilità e se ne è coscienti, a un certo punto è facile rimanere bloccati. Non sto parlando solo della produzione artistica ma di come l’artista sia parte della società: per me è impensabile non poter lavorare su temi attuali perché io stessa sono parte della società. Se non ci muoviamo noi artisti, chi lo farà?».

Altri articoli dell'autore

Le opere dell’artista inglese alla Fondation Louis Vuitton di Parigi mettono (quasi) tutti d’accordo: dalle celebri piscine californiane ai paesaggi dello Yorkshire, è salutato come l’ultimo grande maestro, portatore di emozioni positive ed empatia in un mondo in guerra

Siamo nell’era della presa di coscienza di un’arte completamente «biennalizzata» in cui, è opinione assai diffusa, la parte politica e diplomatica prevale su quella artistica

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»

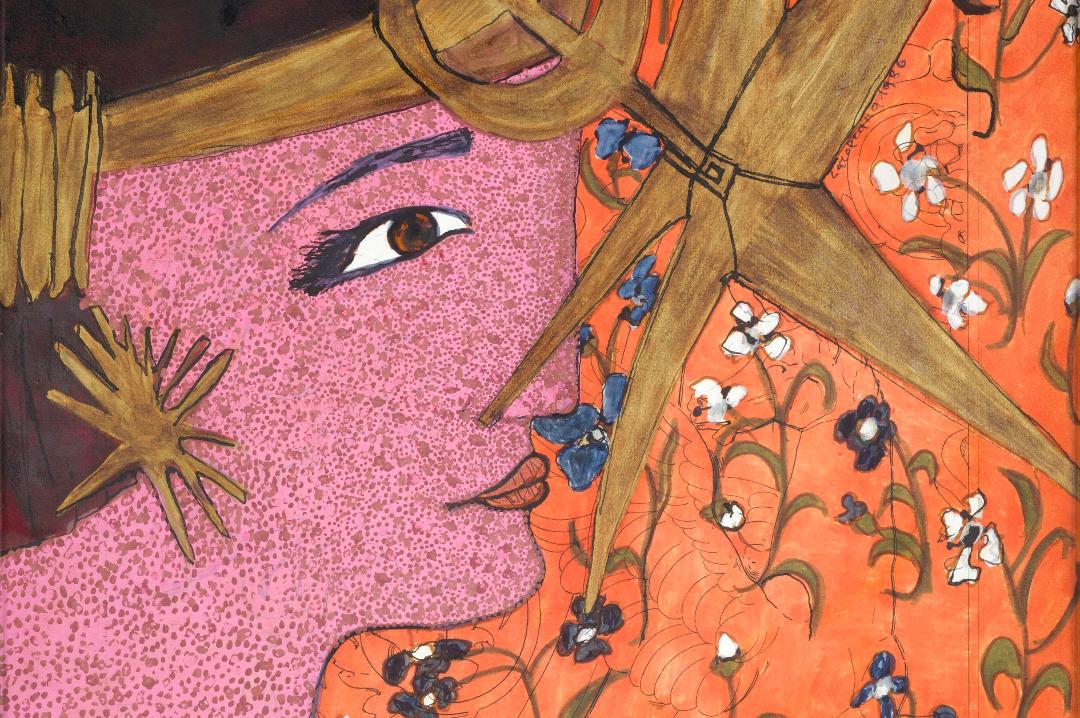

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica