Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoli150 figuranti, 150 orchestrali, 1.000 litri di sangue animale, 10mila litri di vino, 10mila fiori e migliaia di chili di frutta e verdura, 1.000 metri quadrati di stoffa bianca, tre tori e una dozzina fra agnelli e maiali, croci di legno, barelle, tavoli, catini, pali di legno. Erano alcuni degli ingredienti del gesamtkunstwerk del «Sechs-Tage-Spiel», l’Azione n. 100 di Hermann Nitsch nel suo castello di Prinzendorf.

Era il 1998. Per 6 giorni, dall’alba del 3 all’alba del 9 agosto era andata in scena la più completa realizzazione dell’opera d’arte totale che l’artista aveva teorizzato nella seconda metà degli anni ’50 con il suo «Teatro delle Orge e dei Misteri», in cui si fondevano pittura e musica, danza e meditazione, riti dionisiaci e liturgie sacrificali per un’esperienza totale dei partecipanti: «Fin dalla prima nel 1962, tutte le mie Azioni sono state un progressivo avvicinamento alla mia partitura ideale. Con l’Azione di quest’estate ho raggiunto il coronamento della mia opera», mi aveva detto alla vigilia di quell’evento da 10 milioni di scellini (oltre 700mila euro), interamente finanziato da lui stesso e dalla prevista vendita a posteriori dei «Relitti» e dei dipinti nati durante i 6 giorni.

Mi aveva anche rivelato come l’intento sotteso all’evento fosse codificato in una precisa partitura concepita per stimolare tutti i cinque sensi attraverso un’azione caratterizzata dalla solennità di una funzione religiosa e «mirata alla catarsi, alla purificazione per riaffermare la vita, immergendosi nelle profondità della natura umana, che è nascita, distruzione, morte e resurrezione, per rimettere tutto in discussione e giungere a un’illuminazione, trasmigrando allo stesso tempo dall’inessenziale all’essenziale dell’esistenza. Insomma una scuola di vita e esperienza sensoriale».

Il suo teatro, aveva aggiunto, «è una drammaturgia di eventi vissuti in prima persona dai partecipanti. Niente è finto: la carne è carne e il sangue è sangue, gli odori sono odori, il gusto è gusto». Nonostante il filo rosso del sangue, e di un’articolata sequenza, la realizzazione dell’evento era stata preceduta da giorni e giorni di prove: non per affinare una mai cercata interpretazione da parte dei figuranti, bensì per «mandare a mente la successione delle azioni, i movimenti e i gesti, in modo che venissero eseguiti alla perfezione ed essere così giusti da essere veri», aveva aggiunto il regista Alfred Gulden.

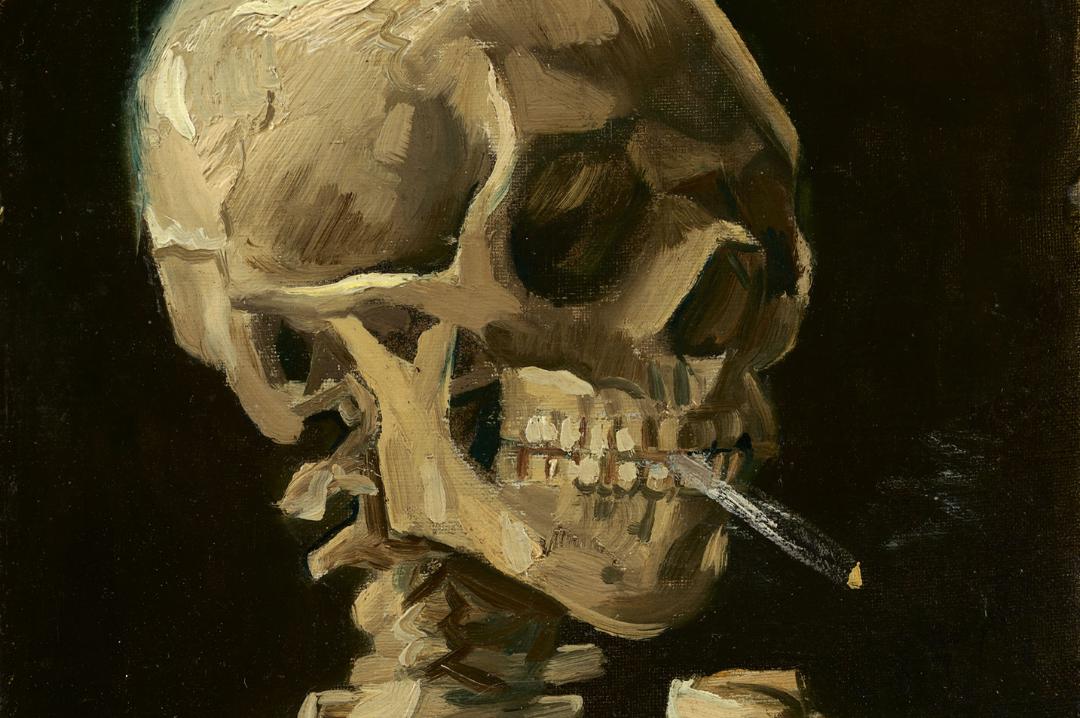

Una difficile acrobazia fra finzione e realtà, tra accettazione e riprovazione dell’opinione pubblica, spesso restia ad accettare le rassicurazioni di un profondo rispetto per gli animali: «nelle mie Azioni si tratta di capi destinati alla macellazione, abbattuti da professionisti del settore, alla presenza di un veterinario», spiegava Nitsch a ogni ricorrente conflitto con suoi detrattori e con le autorità. Accuse di oscenità e blasfemia gli venivano mosse in particolar modo dalla Chiesa cattolica, ma, come diceva il cofondatore dell’Azionismo viennese: «Tutte le religioni sono vie verso la salvezza, le ritengo tutte importanti in egual misura. L’arte ha sempre avuto molto a che fare con la religione e con l’indebolimento della componente confessionale ha assunto essa stessa funzioni religiose, non per sostituirla, bensì per considerarla in altro modo, oltre il concetto di Dio o della morale. L’arte, del resto, è da sempre salvifica».

Nitsch si era detto votato a una concezione interreligiosa e a un personale approccio fenomenologico, non confessionale: «Sono molto affascinato dalla Passione di Cristo e dai simboli del cristianesimo, però respingo la sua negazione della vita, che ingabbia gli aspetti positivi nell’aldilà. Io non escludo la trascendenza, affermo la vita: nelle Azioni beviamo grandi quantità di vino però non perdiamo il controllo, l’ebbrezza non degenera in aggressività. Il vino serve semmai ad aprirsi, a liberare l’energia repressa che è in noi, che non è mai negativa, ma solo male incanalata. Il fatto è che la nostra cultura europea ha bisogno di esperienze intense, catartiche, perché dentro di noi abbiamo molte più energie di quelle che la società ci permette di vivere. Ma ciò che non vivi finisce con l’essere rimosso e il risultato sono le nevrosi e una tendenza al sadomasochismo», chiosava ancora Nitsch.

Anche prima del «Sechs-Tage-Spiel» del 1998, e poi negli anni successivi, ho avuto modo di incontrare e intervistare Hermann Nitsch, man mano che aumentava il suo riconoscimento all’estero e in patria diminuivano i problemi con l’establishment: nel 2005 come cornice della sua 122ma Azione (il 19 novembre, dalle 15 alle 23) l’intero edificio del primo teatro nazionale austriaco, il Burgtheater, si aprì a un centinaio di figuranti, a una banda di fiati e al pervasivo suono di un organo facendo un inaspettato tutto esaurito di pubblico: «Il mio è un tipo di teatro che posso fare ovunque. Al Burgtheater con cui, lo devo aggiungere, ho polemizzato all’epoca delle mie performance nell’àmbito dell’Azionismo viennese, ho sentito una forte vicinanza con la tragedia greca. Dentro un teatro, inoltre, la componente sonora è particolare e assai diversa da quando si lavora all’aperto», mi aveva detto nell’autunno del 2005, poco dopo il conferimento del Premio dello Stato Austriaco: «Il Burgtheater è considerato il migliore di lingua tedesca. È quindi particolarmente interessante realizzare qui il mio teatro pre-verbale e post-verbale: i partecipanti sperimentano davvero con tutti i loro sensi, senza passare per la parola. È la trasmissione di impressioni e percezioni sensoriali che mi interessa, una scuola del sentire in tutte le sue accezioni».

In quella seconda metà dei primi anni duemila, altre tappe cruciali. Nel 2006 la mostra da 300 opere alla Nationalgalerie di Berlino; nel 2007 la nascita a Mistelbach, nelle immediate vicinanze della sua dimora, di un museo a lui dedicato, inaugurato nello stesso anno in cui gli venne dedicato un francobollo con tiratura di 500mila esemplari: «Contrariamente al Museo di Napoli, fortemente voluto e organizzato da Peppe Morra per essere inaugurato nel 2008 per il mio 70mo compleanno, la creazione di questo museo a Mistelbach è stata un caso, mi spiegò in un incontro nell’istituzione in Bassa Austria, a una decina di chilometri da Prinzendorf. Il sindaco di Mistelbach, Christian Resch, appassionato di arte contemporanea, vide una mia mostra al Mumok e disse che voleva presentare quel corpus anche nella loro cittadina. Io chiesi: “ma ce l’avete una sala espositiva?” E lui mi portò a vedere questa fabbrica dismessa».

Gli architetti Johannes Kraus e Michael Lawugger avevano poi realizzato le necessarie modifiche all’edificio e creato le spaziose sale che ancora oggi ospitano i quadri, anche di 20 metri lineari, non solo i tipici «Schüttbilder» realizzati fino a metà anni ’80 con colore rosso e poi con sangue («il rosso è il colore della vita e della morte»), ma anche la produzione più recente, che aveva fatto virare la sua pittura verso dipinti autonomi e improntati a colori solari. Il complesso industriale rivificato con 4 milioni di euro, gestito con finanziamenti pubblici, ospita un folto gruppo di opere in parte donate da Nitsch e in parte da lui prestate per 40 anni e di recente il Land ha comprato per un milione di euro 66 opere di tutte le fasi produttive dell’artista.

Assieme alle sale espositive, a Mistelbach vi sono anche un teatro all’aperto con un’alta parete da cui sporgono i ganci, usati nelle azioni per appendere animali macellati, una cappella, la Sala Asolo, con relitti dall’Azione del 1973 nella cittadina italiana, e un Laboratorio degli Odori e dei Sapori; sul retro del museo, invece, un sentiero di meditazione sale le colline tra i vigneti fino a un punto panoramico. «Non ho mai voluto scioccare nessuno, mi aveva detto mostrandomi il museo e gli spazi esterni, il mio Teatro delle Orge e dei Misteri semplicemente si basa sulla tensione fra dionisiaco e apollineo, tra principio estatico e principio ordinatore, è senza tempo. Sono perciò convinto che resterà anche dopo di me, si affermerà come genere drammatico e troverà il suo posto accanto a Shakespeare e Wagner. Vorrei che Prinzendorf diventasse un luogo come Bayreuth».

Affabile e serafico, vestito interamente di nero, comprese le scarpe da tennis e il lungo gilet di pelle, si era diretto verso la sala in cui lo aspettava un organo elettronico al quale aveva cominciato a provare una composizione da presentare al pubblico il giorno dopo. Completamente concentrato sulla sua musica, si era fermato solo per chiedere al suo assistente delle assicelle di legno lunghe come la tastiera: voleva suonare una serie di tasti tutti assieme. Non eseguiva mai brani altrui, mi aveva spiegato alla fine della prova, ma consentiva ad altri di suonare i propri: «La mia nona sinfonia “Egizia” è entrata nel catalogo del prestigioso editore musicale Doblinger di Vienna», aveva aggiunto con soddisfazione. Quante sono le Sue composizioni, gli avevo chiesto: «Tutte le mie azioni drammatiche sono gesamtkunstwerke con partiture dettagliate, quindi direi un gran mucchio», aveva buttato lì con un’espressione gergale.

A febbraio, poco prima della morte (il 18 aprile 2022), la Pace Gallery lo aveva messo sotto contratto. La sua 20ma Azione è diventata il fulcro di una mostra in corso a Venezia fino al 20 luglio in occasione della 59ma Biennale. In autunno sarà la volta di una personale al Musée de l’Orangérie a Parigi e nel 2023 le sue opere saranno alla Pace Gallery a New York. L’Azione n. 160, che avrebbe dovuto essere realizzata a Prinzendorf l’anno scorso ma che era stata rimandata a causa della pandemia, avrà luogo come da lui previsto il 30 e 31 luglio 2022. L’intento era di eguagliare l’apice del suo Teatro delle Orge e dei Misteri: la 6 giorni del 1998. Le altre 4 giornate verranno realizzate nel 2023 e nel 2024.

Hermann Nitsch © Edoardo Conte Hermann Nitsch BB © Edoardo Conte

122. Aktion Frone «I relitti», Burgtheater © Burgtheater Wien

Il teatro all’aperto a Mistelbach © Hermann Nitsch © Edoardo Conte

Opere di Hermann Nitsch © Edoardo Conte

Altri articoli dell'autore

La più antica collezione elvetica che spazia da Monet a Renoir, da Gauguin a Cezanne, conservata al Museo Langmatt di Baden, sarà esposta nell’istituzione viennese

All’Albertina 200 opere illustrano «come il ricorso all’arte medievale dimostri il fatto che l’arte moderna cercava una sorta di primogenitura in un’epoca precedente alla standardizzazione accademica»

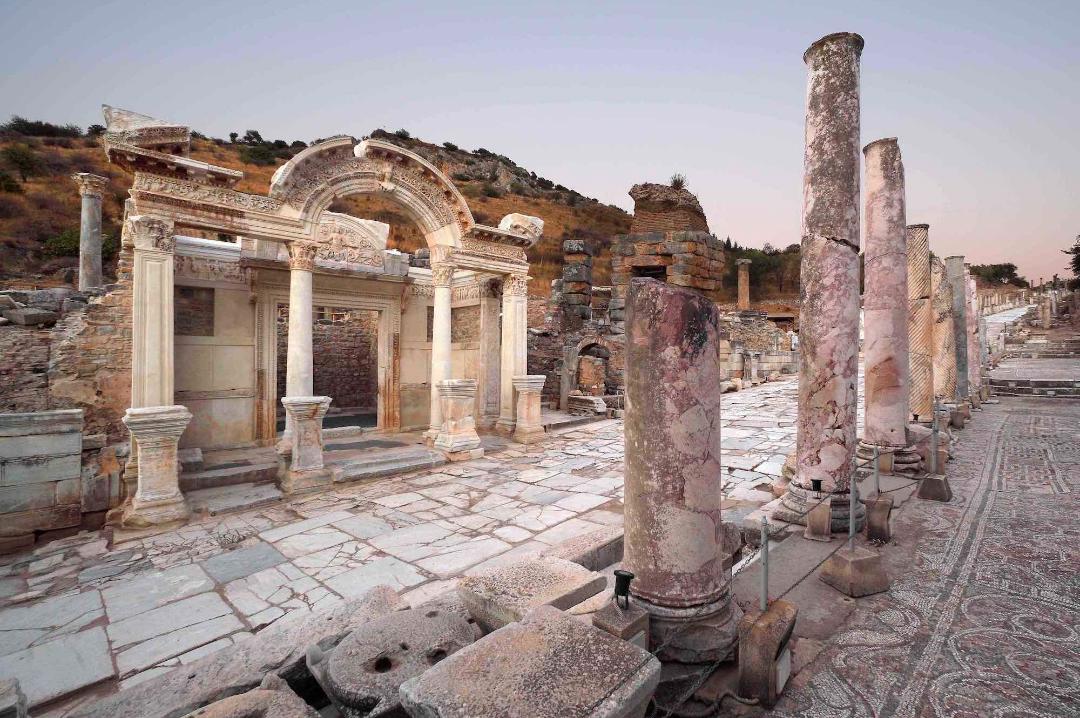

Ogni anno, dal primo maggio al 31 ottobre, gruppi di ricerca dell’Istituto Austriaco di Archeologia conducono indagini e restauri in uno dei siti più affascinanti del mondo antico che annovera una delle sette meraviglie

Quasi 150 opere donate dalla Hagengesellschaft consentono di proporre un inedito tassello del Modernismo viennese