Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

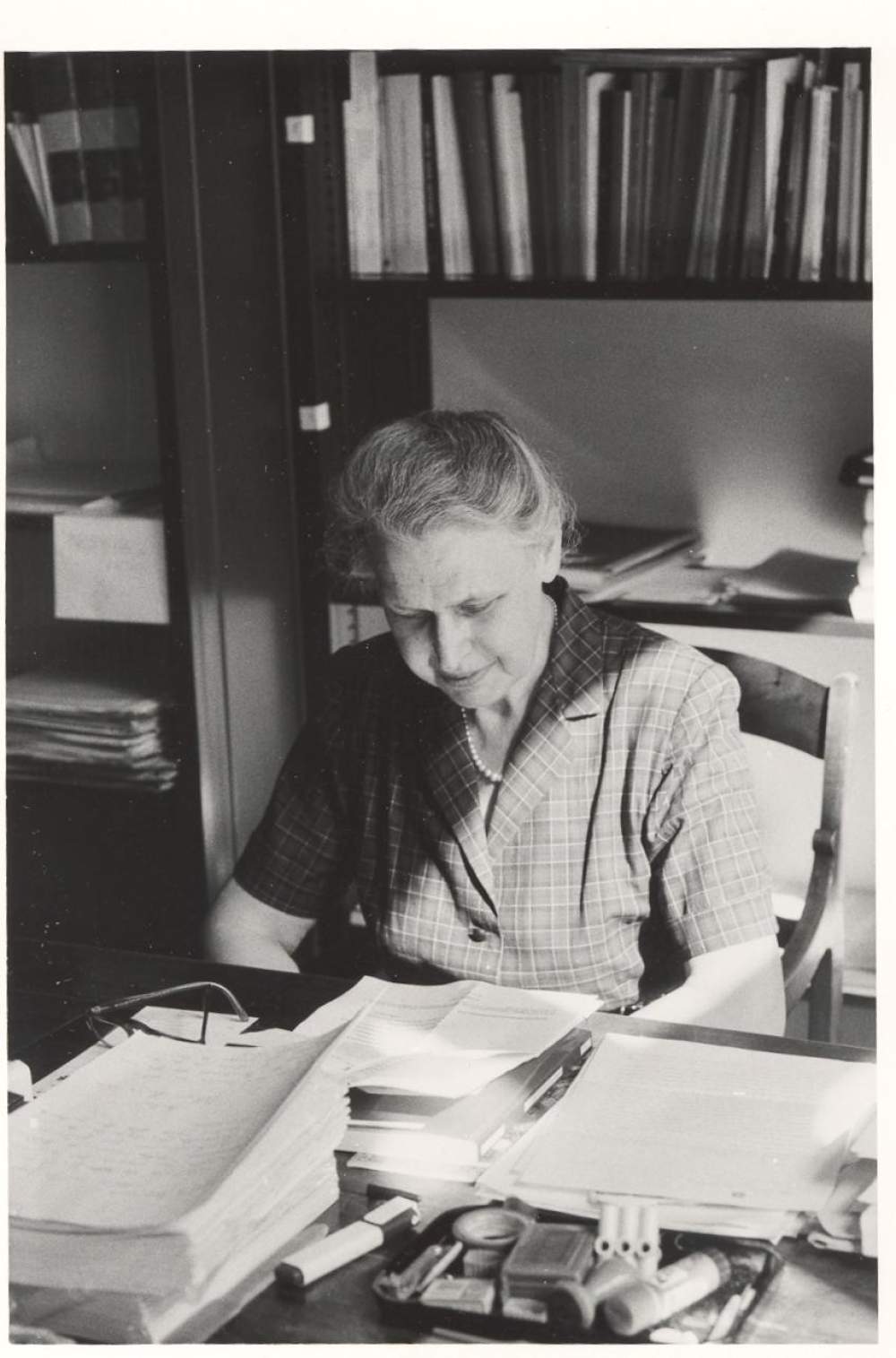

Leggi i suoi articoliFirenze. Se ne è andata Paola Barocchi, figura cardine della storia dell’arte e della critica d’arte. Nata il 2 aprile del 1927, si è spenta nella sua casa sul Lungarno vicino a Ponte Santa Trinita, nel palazzo dov’era anche la sede della casa editrice Spes, da lei creata; in quel quartiere di Santo Spirito, capitava ancora, fino a qualche tempo fa, di vederla a passeggio, ormai molto curva, ma con il piglio determinato nell’espressione del volto, riflesso di un temperamento che l’aveva portata ad essere la prima donna ordinaria alla Scuola Normale di Pisa, e a lungo vicedirettore della stessa istituzione.

Fin dagli anni Cinquanta Paola Barocchi, laureata a Firenze (con una prima attività di assistente alla facoltà di Magistero, prima di trasferirsi all’Università di Lecce dove ottiene la cattedra di Storia dell’arte nel 1966) ha concepito la dedizione all’arte come un impegno civile, costruendo un metodo di ricerca le cui tracce rimarranno impresse in generazioni di studiosi, dove la profondità dell’indagine rivolta ai secoli passati ma anche al Novecento, non è mai disgiunta dallo sguardo sul mondo. Un atteggiamento che raccoglieva, come osserva Tomaso Montanari, la sfida lanciata da Roberto Longhi nelle sue Proposte per una critica d’arte di leggere la storia figurativa nei suoi nessi profondi con la storia della cultura nei suoi vari e molteplici aspetti, «mondo, socialità, economia, religione, politica e quant’altro occorra».

Fin dagli esordi nel 1950 con la monografia su Rosso Fiorentino e Vasari pittore e architetto (1956-58), Paola Barocchi si concentra molto su Rinascimento e Manierismo: pubblica il corpus dei disegni di Michelangelo delle raccolte fiorentine e approfondisce la conoscenza dei grandi cicli pittorici fiorentini di Vasari e collaboratori, e dei pittori dello Studiolo di Francesco I. Dalla sua volontà di sondare i testi figurativi attraverso l’analisi delle fonti nascono libri che hanno fatto storia e rimangono strumenti essenziali di ricerca quali l’edizione commentata in tre volumi dei Trattati d’arte del Cinquecento. Fra Manierismo e Controriforma (Laterza, Bari 1960-62), l’edizione critica della Vita di Michelangelo di Vasari (1962), cui seguirà la poderosa impresa dell’edizione critica di tutte le Vite del Vasari nelle due redazioni affrontate delle edizioni Torrentiniana (1550) e Giuntina (1568), per la quale Rosanna Bettarini cura la parte testuale, mentre lei si riserva gli indici lessicali e il commento (1966-1987). Di Michelangelo riprende poi l’edizione critica del Carteggio avviata da Giovanni Poggi (in collaborazione, per il testo, con l’archivista Renzo Ristori) che esce in cinque volumi, più un volume dei Ricordi di Michelangelo, a cura di Lucilla Ciulich (Sansoni-Spes, Firenze 1965-1983), e altri due di appendice contenente il Carteggio indiretto di Michelangelo, ovvero le lettere di familiari e amici, in gran parte inedite.

Dal 1971 al 1977 cura per la collana «La Letteratura Italiana. Storia e testi» della Casa Ricciardi, tre volumi di Scritti d’arte del Cinquecento, e di quegli anni è anche la ristampa delle Notizie dei professori delle arti del disegno di Filippo Baldinucci (Spes, Firenze 1975), nella cui appendice è raccolto in due volumi il carteggio inedito dello stesso Baldinucci relativo alle Notizie e al collezionismo del Cardinale Leopoldo de’ Medici. Fondamentali le sue analisi dei rapporti tra storia dell’arte e storia del collezionismo (Storiografia e collezionismo dal Vasari al Lanzi nel volume della Storia dell’arte italiana Einaudi, L’artista e il pubblico, 1979).

Da quell’intreccio disciplinare complesso e fecondo, che sarebbe stato uno dei suoi cavalli di battaglia, hanno origine saggi come La storia della Galleria e la storiografia artistica, pubblicato negli atti del Convegno su Gli Uffizi. Quattro secoli di una Galleria (Olschki, Firenze 1983) e opere quali Collezionismo mediceo. Cosimo I, Francesco I e il cardinale Ferdinando. Documenti 1540-1587 (con Giovanna Gaeta Bertelà nel 1993), per proseguire poi con i volumi di Collezionismo mediceo e storia artistica su Cosimo II, Ferdinando II, Lorenzo, Mattia, Vittoria, Leopoldo e Cosimo III (Spes, 2002-2008).

Gli anni Ottanta si aprono per Firenze con le mostre medicee, epocali nel coniugare la profondità della ricerca con la divulgazione colta dell’arte di un secolo mai così ampiamento affrontato in sede espositiva: a cura della Barocchi sono la mostra e il relativo catalogo «Palazzo Vecchio. Committenza e collezionismo medicei»; tra le altre mostre da lei curate ricorderemo «Omaggio a Donatello. 1386-1986» (1985-86) e «Il giardino di San Marco. Maestri e compagni del giovane Michelangelo» (in occasione delle celebrazioni del V centenario della morte di Lorenzo il Magnifico, 1992). Nel 1984 pubblica presso Einaudi Studi vasariani, che riunisce i contributi alla sua interpretazione del Vasari, fondatore della storia figurativa prima in chiave romana poi in chiave fiorentina e medicea.

Non mancano, sempre con lo stesso rigore metodologico (che potremmo definire «positivista» nella volontà di scrupolosa e accanita verifica del dato), gli studi rivolti all’Ottocento e al Novecento: del 1972-74 sono i due volumi antologici con Testimonianze e polemiche figurative in Italia (D’Anna, Firenze), Dal Bello Ideale al Preraffaellismo e Dal Divisionismo al Novecento, caratterizzati da un approccio teso a rilevare i rapporti tra cultura accademica e critica militante, opera poi ripubblicata da Einaudi come Storia moderna dell’arte in Italia. Manifesti, polemiche, documenti (1926-1990); senza dimenticare il saggio sulle Istanze di una pittura civile, introduzione al catalogo della mostra «Romanticismo storico», 1974 (Centro Di, Firenze 1974), e lo studio sulla museografia del Bargello dalla sua costituzione ai tempi moderni (in Studi e ricerche di collezionismo e museografia. Firenze 1820-1920, Scuola Normale Superiore, Pisa 1985). Ma anche la riedizione del Catalogo della Libreria di Giuseppe Bossi (1975) e i cinque volumi di Scritti d’arte dell’Antologia di G. P. Vieusseux 1821-1833, coi carteggi di collaboratori (Cicognara, Tommaseo, Benci) e inediti della rivista stessa al tempo del suo sequestro (Spes, 1975-1979).

Alla Scuola Normale, dove forma generazioni di allievi a lei molto dediti, la Barocchi, è la prima in Italia a scegliere di mettere, dal 1978, il potere dell’informatica al servizio della ricerca umanistica, pubblicando gli esiti di quegli studi nella rivista «Bollettino del Centro di elaborazione automatica di dati e documenti storico-artistici» e negli atti di convegni nazionali e internazionali, fin da quello tenutosi a Pisa proprio nel 1978 in collaborazione con il Center for Italian Renaissance studies (Harvard University-Villa I Tatti), con l'Università di Siena, con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di Roma e con il Cnuce di Pisa, che porteranno all’istituzione nel 1991 del Centro di ricerche informatiche per i beni culturali, sempre sotto la sua direzione, con sede a Pisa.

In tal senso anche le ultime imprese editoriali da lei curate (i volumi di apparati che completano le edizioni delle Vite del Vasari e del Carteggio di Michelangelo, prodotti in collaborazione tra la Scuola Normale e l'Accademia della Crusca) sono indirizzate a uno studio del linguaggio attraverso l'uso di tecnologie informatiche: è da ricordare a questo proposito il rapporto instaurato con lo storico delle letteratura e accademico della Crusca Giovanni Nencioni, cui la Barocchi è legata fin dagli anni giovanili (Nencioni aveva sposato la sorella di Paola, Anna); infatti, oltre alla memorizzazione dei dati, a Pisa inaugureranno insieme la collana «Strumenti e testi» edita in collaborazione con l’Accademia della Crusca.

Del 2000 è infine la creazione dell’associazione «Memofonte. Studio per l’elaborazione informatica delle fonti storico-artistiche» (con sede in Firenze), in stretta collaborazione con la Scuola Normale e altre istituzioni. Per l’importanza del ruolo svolto nell’attività di didattica e di ricerca nel campo dell'elaborazione e dell'applicazione di sistemi informatici la Barocchi ha ottenuto, insieme a Enrico Castelnuovo, il premio «Antonio Feltrinelli» dell’Accademia dei Lincei per la critica d’arte.

Paola Barocchi, 2 aprile 1927-24 maggio 2016

Altri articoli dell'autore

A Barberino Tavarnelle la seconda edizione del progetto biennale «Arte nel Paesaggio 2025»

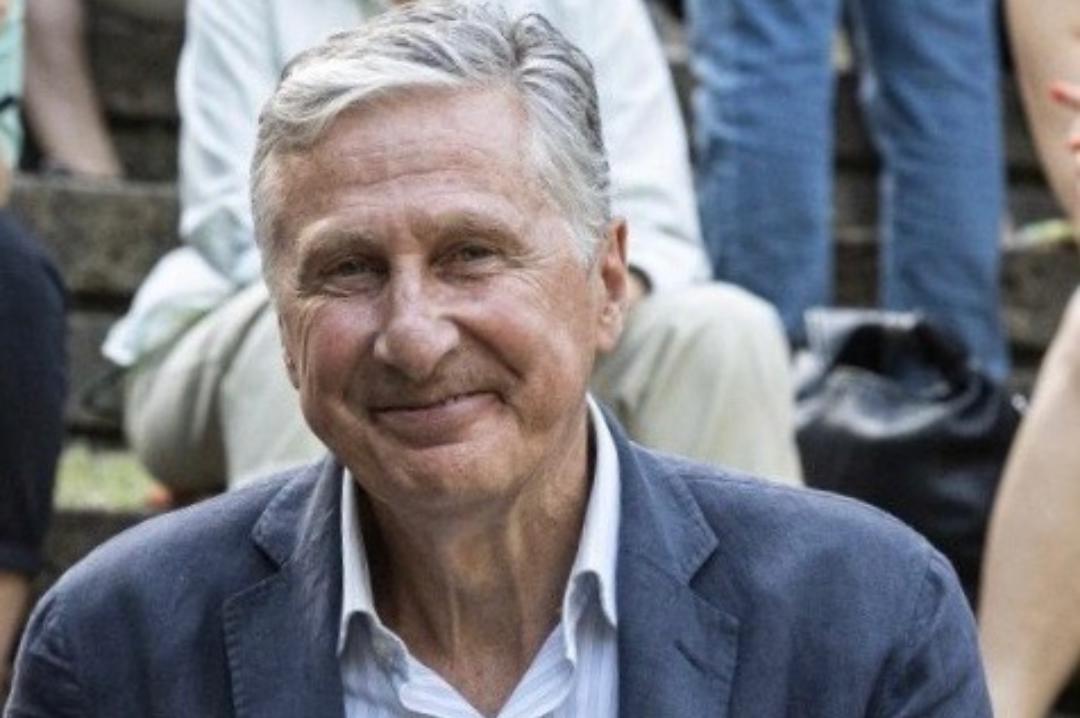

Chi era Fabio, morto a poco più di un anno di distanza dal padre Giuliano che aveva fondato la Fattoria di Celle

Direttrice per circa quarant’anni della Galleria dell’Oca a Roma, fu una figura carismatica della vita culturale della Capitale

Circa 150 opere provenienti perlopiù dai depositi illustrano la reale identità del museo italiano più visitato: una vocazione universale che spazia su tutta l’arte europea