Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandra Mammì

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Il Padiglione Italia non sarebbe mai nato, se non fosse stato abolito. Sembra un paradosso ma è cronaca: fu proprio la brusca eliminazione voluta nel 1999 da Harald Szeemann, direttore della Biennale Arte di Venezia, a scatenare l’amor patrio rivelando come solo l’Italia, tra tutte le nazioni presenti all’Esposizione Internazionale, non avesse una sua sede.

In realtà Szeemann non aveva torto nel richiedere l’eliminazione di un singolare padiglione «homeless» che a differenza degli altri, provvisti di storici edifici spesso firmati da architetti di nome, si insinuava nella mostra internazionale come un corpo a sé. Per di più, l’unico con curatori che venivano nominati dal direttore artistico e non dai rispettivi governi.

Un’anomalia che generava confusione soprattutto di fronte alla rivoluzione che si preparava a mettere in atto il grande curatore svizzero, in nome di una mostra che aboliva qualsiasi separazione tra artisti storicizzati ed emergenti, discipline o stili. Ma pur essendo il padre della contemporanea curatela, Szeemann non aveva il dono della diplomazia. Togliere d’imperio la rappresentanza al Paese fondatore, che ospitava e finanziava la Biennale, lo portò al centro di una polemica più grande di lui. Cercò di salvarsi in corner definendo «Padiglione Italia» cinque artiste presenti alla mostra internazionale (Paola Pivi, Grazia Toderi, Bruna Esposito, Monica Bonvicini e Luisa Lambri) che portarono persino a casa il Leone d’Oro. Ma ormai anche il governo aveva capito che l’Italia dell’arte aveva diritto a una sede, a un finanziamento pubblico, a un commissario e a un curatore di nomina istituzionale come ogni altro Paese partecipante. Eppure, per arrivare alla formula che oggi conosciamo ci vollero altri otto anni. Sempre agitati, burrascosi e malati di polemica.

Il primo passo fu, nel 2001, ribattezzare Italia il Padiglione Venezia ai Giardini. Un edificio di 400 metri quadrati che, su proposta di quattro commissari ministeriali (Paolo Colombo, Sandra Pinto, Giovanna Melandri e Pio Baldi), nella seconda Biennale a firma Szeemann allestì un omaggio ad Alighiero Boetti scomparso da pochi anni. Scelta criticata come soluzione troppo museale, giusta celebrazione di un maestro più rivolta al passato che al futuro dell’arte italiana. Le polemiche non si fecero aspettare.

Fu così che nel 2003, per la 50ma Biennale diretta da Francesco Bonami, si arrivò al paradosso di assistere alla nascita di ben due padiglioni nazionali. Il primo riprendeva la vecchia formula di incursione nella mostra internazionale e nomina del curatore da parte dello stesso Bonami: ovvero Massimiliano Gioni, che mise in piedi un provvisorio padiglione nel mezzo dei Giardini chiamato «La Zona», dove raccolse alcuni rappresentanti della nostra artistica «meglio gioventù». Il secondo, invece, con spirito istituzionale portava al Padiglione Venezia/Italia gli artisti selezionati per il Premio Giovane Arte Italiana, fondato nel 2000 dall’allora ministro Giovanna Melandri sul modello del Turner Prize in annuncio dell’avvento del MaXXI.

L’idea di usare il padiglione come vetrina del MaXXI fu presto oggetto di proteste, che si fecero ancor più forti nel 2005 per la 51ma edizione di fronte a una scarnificata rappresentanza che riproponeva ancora una volta alcuni dei candidati al Premio. Fu così che, riuniti in una sorta di Salon de Refusés, un centinaio di artisti attivisti di ogni generazione (che andavano dall’irruente interdisciplinarietà di Nico Vascellari all’eclettica e geniale eleganza di Aldo Mondino), capitanati da una decina di (allora) giovani curatori da Andrea Bellini a Luca Beatrice, Gianluca Marziani o Bartolomeo Pietromarchi, si unirono nel fondare un umbro «Padiglione Italia out of Biennale» al Trevi Flash Art Museum e richiedere che il nostro padiglione «venga ripristinato in maniera ampia e autorevole, invitando non un solo “aulico” artista, bensì decine, come abbiamo fatto noi».

Ed è sull’onda di questi sussulti che finalmente, nel 2007, si arriva a inaugurare una vera e propria sede all’Arsenale, in uno spazio che si è andato ad ampliare negli anni fino raggiungere gli attuali 1.800 metri quadrati (per molti osservatori persino troppi).

Per l’evento inaugurale, in realtà, lo spazio fu circa la metà di quello attuale, ma sufficiente per ospitare due artisti che la curatrice Ida Gianelli individuò in Giuseppe Penone, come esponente dell’Arte Povera e dunque di un movimento ormai storicizzato, e Francesco Vezzoli, che nella sua multimediale poetica rappresentava il presente e il futuro. Due mostre che non avevano alcuna relazione tra loro, ma individuavano come linee di ricerca da una parte il rapporto Uomo/Natura nella «Scultura di linfa» di Penone, dall’altra una satirica e chirurgica analisi del mondo mediatico e della potenza della propaganda nel doppio video «Democracy» di Vezzoli

Con il padiglione firmato Gianelli e accolto da ecumenica soddisfazione sembrava si fosse finalmente giunti all’ambito traguardo. Ma nel 2009 assistiamo a un radicale cambiamento della governance: il curatore non è più nominato dai commissari bensì direttamente dal ministro. Ed è così che l’allora in carica Sandro Bondi (ministro forzista del governo Berlusconi) indica in Luca Beatrice e Beatrice Buscaroli i suoi ideali curatori. Consapevoli che una nomina politica rischiava di essere divisiva, i «Beatrice», come furono soprannominati, decidono di giocare d’anticipo e attaccare prima di essere attaccati. Titolano il padiglione «Collaudi», perché il curatore dovrebbe essere un collaudatore e non una primadonna che si sostituisce all’artista; dedicano provocatoriamente la sede e la mostra a Filippo Tommaso Marinetti; recuperano pittori-pittori e artisti naïf esclusi dal sistema e soprattutto si scatenano contro quella tipologia di curatore che «frequenta più gli aeroporti dei musei» e che «non produce altro che striminziti comunicati stampa, sintetici testi introduttivi di prammatica». Compreso Daniel Birnbaum, direttore della Mostra Internazionale accusato di non poter capire la pittura italiana perché «proviene da un mondo protestante e iconoclasta». Ma nonostante la, comunque, interessante volontà di rottura e il coraggioso tentativo di allontanarsi dall’ingombrante eredità poverista, facendo il punto su una «nuova figurazione italiana», la mostra fu visivamente poco omogenea e piuttosto confusa, gli artisti forse troppi e troppo diversi fra loro e il risultato non convinse né la giuria né la critica internazionale.

Eppure, rispetto a quello che arriva nel 2011, il progetto dei «Beatrice» fu quasi minimalista. Tuonando un titolo «L’arte non è cosa nostra» come grido di battaglia, il curatore Vittorio Sgarbi decide di lanciare il suo padiglione contro l’intero sistema dell’arte da lui considerato «una cricca» lobbistica e di regime. Tanto che, per essere ancora più esplicito, porta all’Arsenale il «Museo della mafia» di Salemi come parte della mostra, abolisce la figura del curatore e invita al suo posto scrittori, cantautori, gente dal mondo della moda e dello spettacolo, giornalisti sportivi ecc… a indicare i loro artisti preferiti. Arrivano a Venezia lavori di ogni genere e natura: da quelli canonici firmati anche da artisti di nome, a creazioni improvvisate, fumetti, illustrazioni e ogni possibile immagine. Inoltre, per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, Sgarbi estende il padiglione in varie sedi di tutte le regioni superando così il numero di mille artisti (definisce il progetto «la nuova spedizione dei Mille») di cui 200 ammassati all’Arsenale. Alla fine, ne vien fuori un caotico accrochage, lettere di proteste, raccolte di firme, una turbolenza continua durante i giorni dell’opening anche grazie alle tempestose conferenze stampa del curatore. Ma non ci furono concreti risultati. Il mondo dell’arte continuò imperterrito a confermare il suo sistema, la critica internazionale ne colse più il folklore che il messaggio rivoluzionario, la giuria ignorò completamente la nostra presenza.

Dopo «Il padiglione» di Sgarbi per l’edizione del 2013 si sente il bisogno di un «rappel à l’ordre». Sotto il governo Letta si passa quindi dalla chiamata diretta della nomina politica all’istituzione di una commissione che seleziona una rosa di progetti, fino alla scelta finale che resta comunque di competenza del Ministro. Ed è Massimo Bray quell’anno a indicare Bartolomeo Pietromarchi grazie al suo progetto «Vice Versa», ispirato ad alcuni scritti del filosofo Giorgio Agamben. L’arrivo di un professionista proveniente dal mondo museale dopo le intemperanze di Sgarbi viene vissuto con sollievo dal mondo dell’arte italiana e la mostra, strutturata in una serie di confronti binari fra artisti di diverse generazioni su temi e concetti seminali per la nostra storia culturale (tra cui Fabio Mauri e Francesco Arena sulla Storia, Luigi Ghirri e Luca Vitone sull’idea di Luogo, Gianfranco Baruchello ed Elisabetta Benassi sul concetto di Sistema), fu ben accolta.

Ma la pace durò poco. Nel 2015 la scelta del progetto di Vincenzo Trione per la Biennale guidata da Okwui Enwezor «All the Wolrld’s» (profonda e critica riflessione sul mondo globale) diventò di nuovo oggetto di discussione. Il titolo «Codice Italia» e la missione di individuare uno «stile italiano» si scontravano con le indicazioni del Ministero, che nella lettera di invito ai candidati chiedeva «un progetto che individui all’interno dell’arte del nostro Paese una speciale sensibilità ai rapporti fra le diverse culture che compongono il mosaico dell’attuale assetto geopolitico del pianeta, in linea con il tema generale dell’Esposizione internazionale». Gli esclusi non la presero bene, i giornali di settore agitarono la polemica e Trione aggiustò il tiro inserendo tre «guest star» straniere come i registi Jean Marie Straub e Peter Greenaway nonché William Kentridge. Ma il risultato fu più confondere il visitatore che migliorare la mostra.

Forse non siamo mai stati vicino al Leone d’Oro quanto con il padiglione del 2017 curato da Cecilia Alemani. Giocava a suo favore la lunga militanza nell’arte internazionale, la residenza e l’attività negli Stati Uniti (direttrice dell’High Line Art di New York) e il sodalizio di vita e di lavoro con il marito Massimiliano Gioni. Sebbene anche queste cose furono origine di attacchi personali («non conosce l’arte italiana», «è moglie dell’ex curatore della Biennale del 2013»), la sua mostra «Il Mondo Magico», ispirata all’antropologo Ernesto de Martino, fu sicuramente tra le più potenti viste fino ad allora. L’enorme spazio del padiglione fu diviso fra tre artisti protagonisti delle più avanzate linee di ricerca (Roberto Cuoghi, Adelita Husni-Bey e Giorgio Andreotta Calò) che generosamente avevano messo in scena installazioni intense, complesse e spettacolari. Purtroppo, fummo sconfitti sul filo di lana dal Padiglione tedesco di Anne Imhof con il suo performativo progetto «Faust».

Anche Milovan Farronato, che nel 2019 vinse con un tema avvincente come quello del Labirinto in risposta alla mostra internazionale di Ralph Rugoff «May you live in interesting times», fu oggetto di ingiustificati attacchi personali per la sua identità gender fluid (il più assurdo fu quello lanciato dall’assessore per le Pari Opportunità della Regione Veneto, Elena Donazzan). Ma a parte questo, il progetto di Farronato «Né altra Né questa: La sfida al Labirinto» fu un interessante esperimento di costruzione di un percorso in uno spazio dall’estensione difficile da gestire. E sebbene per alcuni «il labirinto», più che soluzione curatoriale, apparisse come un’opera a volte invasiva verso i tre artisti scelti (Enrico David, Liliana Moro e l’appena scomparsa Chiara Fumai), il padiglione, grazie alla moltiplicazione delle sue traiettorie e alla visionarietà delle installazioni, fu tra i più interessanti di quell’edizione e oggetto di attenzione anche a livello internazionale.

Ma è nell’edizione del 2022 che, per la prima volta, quei 1.800 metri quadrati più giardino, croce e delizia di ogni curatore, diventano un’opportunità. Con la curatela di Eugenio Viola e la muscolare presenza di un artista immaginifico come Gian Maria Tosatti il padiglione intero diventa un’opera. Si chiama «Storia della notte e destino delle comete» e in uno scenografico percorso mette in scena una complessa macchina narrativa, a volte teatrale e a volte onirica, che abbraccia generi e discipline, dalla letteratura alla musica, alla performance. Ma soprattutto si pone come una metafora sulla storia italiana con riferimenti a Pasolini, Roberto Saviano ed Ermanno Rea. Ad aumentare l’effetto immersivo arriva la disposizione da parte dell’artista di far entrare un visitatore alla volta invitando al silenzio. Lunghe file nei giorni dell’opening, buona accoglienza nelle recensioni nazionali e internazionali. Ma purtroppo, anche qui, non guadagniamo neanche una menzione speciale.

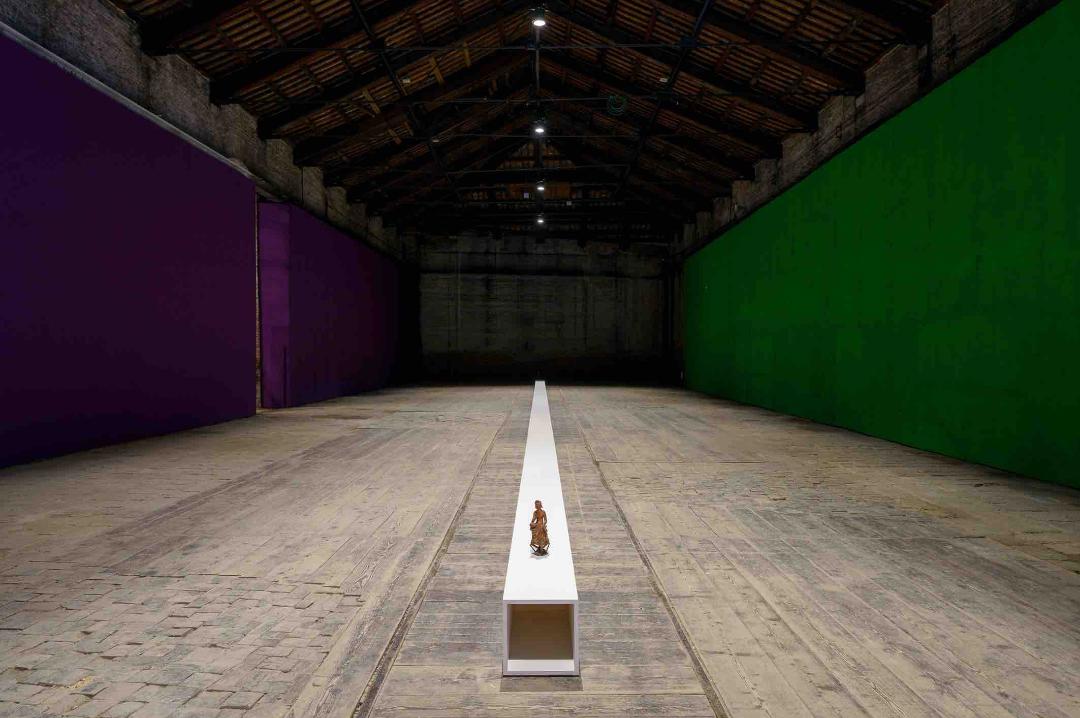

Riprendere la soluzione proposta dal duo Viola-Tosatti di affidare a un unico artista l’intero spazio a disposizione è uno dei motivi che faranno vincere il progetto di Massimo Bartolini curato da Luca Cerizza. L’altro più importante motivo è la filosofica risposta al tema della mostra internazionale «Stranieri ovunque» di Adriano Pedrosa, che Bartolini riporta al bisogno di non essere soprattutto stranieri a sé stessi e di individuare nell’ascolto dell’altro (e del sé) la strada per un più armonico sistema di relazioni nel mondo. Da qui il titolo «Due qui/To Hear»; la presenza di un’antica statuetta di una Bodhisattva che invita alla meditazione; lo spazio saturo di composizioni musicali (firmate da Caterina Barbieri, Kali Malone e Gavin Bryars) vibrate da un’immensa installazione di tubi Innocenti che, come un organo, trasformano il gigantesco vuoto in una cattedrale sonora che si estende fin negli alberi del giardino. Purtroppo gli incomprensibili giudizi del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che all’ufficiale cerimonia di apertura dichiara «questo padiglione non mi piace, voglio il figurativo»; gli strali di Vittorio Sgarbi che vede solo tubi Innocenti annunciando un esposto alla Corte dei Conti sui costi dei medesimi; il Codacons che raccoglie la sfida, presenta veramente l’esposto e naufraga in un nulla di fatto, avvelenano il clima, penalizzando ancora una volta uno dei più sofisticati progetti della mostra intera che avrebbe meritato più attenzione dalla giuria.

Ma di padiglione in padiglione e di polemica in polemica, da quasi vent’anni la storia si ripete. E ogni volta ci lascia a mani vuote e con il dubbio che, senza questo continuo clima di rissa anche da parte istituzionale, qualche chance in più di guadagnare un premio al più importante evento artistico del mondo forse l’avremmo potuta avere.

2017: Il mondo magico. Roberto Cuoghi, «Imitazione di Cristo». © Roberto Marossi

Altri articoli dell'autore

Alessandra Mauro intreccia l’evoluzione della ricerca fotografica e la storia del nostro Paese attraverso gli scatti iconici di quindici maestri, da Giacomo Caneva a Gianni Berengo Gardin, cui è dedicato il libro

Pascali oggi avrebbe 90 anni. E mentre Roberto Cuoghi riceve il premio intitolato all’artista pugliese, il suo amico e gallerista racconta quella breve, indimenticabile stagione

Flavio Favelli apre le porte della sua dimora, da lui costruita e arredata con «tutte le cose che raccolgo da tempo e che costituiscono anche le mie opere: mi riportano al mio passato e alla mia storia mai risolta»

Eva Fabbris, il suo quarto direttore dalla fondazione nel 2005, racconta i primi vent’anni dell’istituzione napoletana sulla base che «l’opera d’arte la fa chi la guarda». La collezione? «È la nostra croce: poche opere, non è organica...»