Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandra Mammì

Leggi i suoi articoliLa prima pietra Flavio Favelli (1967) la posò virtualmente alla galleria Maze di Torino nel 2003 con una personale che già nel titolo diceva tutto: «La mia casa è la mia mente». «Era un riassunto di immagini, ricordi e impressioni delle case in cui avevo vissuto, spiega l’artista. Mi dichiaravo così testimone di vicende modello della storia dell’Occidente». Fu un paradigma della sua ricerca che da allora cresce tra oggetti, reliquie, memorie fino a trasformarsi realmente in una casa, «Villa i Tigli» e in un indirizzo: via Borgotto a Montepastore, comune di Monte San Pietro (Bologna).

Bizzarra proprietà edificata su un terreno scosceso, composta da un edificio ricoperto di 500 metri quadrati di vecchi profili di porte e finestre in alluminio avvitati in maniera irregolare ai muri; una torre di 12 metri, totalmente vuota che fa il paio con un container-scultura e anch’esso lungo 12 metri e totalmente vuoto; una fontana, a un solo getto, costruita come un castello di carte con piani di marmi strappati a vecchi comodini e mobiletti; un garage in cemento simile a pensiline brutaliste dell’Unione Sovietica, mentre nel giardino orientaleggiante, tra piccoli palmeti e file di alberelli giapponesi, un assemblaggio di cancelli in ferro rievoca un grottesco gazebo e la grande cisterna dipinta rimanda al vecchio fustino del detersivo Dash. L’interno invece ha arredi da appartamento borghese con mobili e porte avorio, cementine primi Novecento, pavimento in legno ridipinto da Favelli con i decori orientaleggianti dei vasi dell’Amarena Fabbri.

Ma il punto forte di questa casa d’artista, realizzata in collaborazione con Flavio Gardini architetto, Nobo Studio, Bologna e T2D (sponsor tecnico Würth), è l’immensa insegna del quotidiano «Il Giorno» installata alla fine del pendio. Un’opera che si illumina di notte per essere vista da lontano come un monumentale ossimoro. È il simbolo di quest’incursione quasi onirica che rompe l’uniformità di un piccolo altipiano, «un posto desueto, com’è l’Appennino bolognese, un posto per vecchi dove tutto è fermo, come il paesaggio che vedo dalle finestre...». Finché lui non lo ha spettinato e ribaltato.

Flavio Favelli, se l’Appenino l’annoia, perché costruire qui la sua opera totale?

Abitavo già qui, a Savigno, in un edificio ristrutturato ricavato da un fienile scassato. Volevo farne un progetto d’arte, lo presentai al paese, ma ricevetti molte critiche, e in più la Soprintendenza non me l’avrebbe permesso. Venni a sapere di un terreno edificabile a dieci chilometri da lì e dal 2018 ho iniziato a pensare alla «casa d’artista». Trovai subito il nome: «Villa i Tigli», come la casa dei miei nonni, un luogo dolce e spettrale dove ho trascorso infanzia e adolescenza. La sindaca di Monte San Pietro ha compreso il progetto proponendo una specie di convenzione, per cui a volte aprirò la casa a visitatori e in autunno farò con il Comune un’apertura pubblica.

Aveva in mente esempi architettonici precisi?

Ho pensato a un edificio che avesse un’idea di baracca, di costruzione irregolare, che assomigliasse a un mio assemblaggio, a una mia opera. Il rivestimento irregolare di tutte queste porte e finestre differenti, serramenti simbolo di un degrado italiano, che messi tutti insieme creano una composizione che richiama un’idea di effimero e scassato su un edificio nuovo, razionalista e argentato. Un carabiniere mi ha detto che sembra una centrale elettrica, mentre i muratori mi hanno chiesto: «Perché in una casa nuova, classe energetica A, mette queste cose prese in discarica?».

Una veduta dell’interno con arredi da appartamento borghese, mobili e porte avorio

Un dettaglio dell’interno di «Villa i Tigli»

Appunto perché?

Perché tutte queste cose che raccolgo da tempo, che circondano la mia vita e costituiscono anche le mie opere, mi riportano al mio passato, alla mia famiglia, alla mia storia mai risolta. Non è un rifugiarsi nel rassicurante passato, ma tentare di rifarlo, magari meglio o solo renderlo ancora possibile, in un terreno poetico, forse onirico... Tiro in ballo la mia famiglia borghese, con statuette di avorio e vasi cinesi in casa, amante di un benessere misurato e interprete di un buon gusto tradizionale italiano, anzi bolognese, perché alla fine mi sono accorto che mi hanno colpito più le cose considerate reiette, quelle tenute lontane dalle squisitezze e dalle delizie delle loro certezze farlocche. Ho compreso le ambiguità e le inconsistenze dei loro valori e sono stato colpito più dai lati oscuri di questi piccoli paradisi di bontà. Dopo avere vissuto quelle case e i loro musei, sono andato alle discariche che oggi, per l’ideologia ecologica, sono luoghi diventati inaccessibili, come se la società si volesse proteggere dai rifiuti visti solo come riciclo in nome di una nuova educazione illusoria che non ci salverà da un’inesorabile catastrofe. «Villa i Tigli» guarda al mio passato che genera continuamente immagini e ricordi. Lascio stare la parola memoria, noiosa e abusata e al servizio della politica. Riciclo il passato facendone nuovi tempi presenti perché, come ha detto un filosofo, «il futuro non esiste».

Che cosa pensa allora di quest’idea del «riuso»?

È esigenza simpatica e forse utile, ma non c’entra nulla con la mia poetica. Prendo cose che esistono già, sia perché sono legate a un mio tempo che ho vissuto, sia perché sono quelle. Contengono altre cose, si portano più faccende dietro. Una volta per tagliare un mobile barocchetto mi sono fatto aiutare dal falegname e abbiamo visto che come intercapedine fra l’impiallacciatura e la struttura c’era una stoffa. «Mamma mia che lavoro!», ha detto lui. Ecco, da quel taglio sono fiorite tante immagini che erano l’anima di quel mobile. Non si vedono, ma si sentono. Tagliai quel mobile per farne altro. Scelte che hanno a che fare con ciò che chiamiamo «arte».

La sua casa ha due anime: l’esterno geometrico brutalista, l’interno caldo e colmo di cose...

Sono due aspetti del mio immaginario: la strada-città come mondo dell’industria e periferia; il centro, con bei palazzi e belle case. Una baracca brutalista all’esterno, un luogo domestico con tante eccellenze, all’interno. Le due parti, così diverse, sono però entrambe equidistanti da un’idea di casa di campagna da cui mi sono sempre tenuto alla larga.

Ma lei è in campagna!

Se si chiudono le tende «Villa i Tigli» potrebbe essere un appartamento cittadino: non c’è nulla che ricordi che oltre la finestra c’è un prato che va avanti per chilometri. Non amo la natura: è una gran brutta bestia. Non capisco gli artisti che lavorano per celebrarla o santificarla. Tutta l’arte occidentale, tutta la nostra civiltà è il contraltare della natura che ha delle leggi di merda. Poi, certo, ora che l’abbiamo dominata, la possiamo anche difendere. Il grande prato del giardino lo lascio un po’ brado con tanti fiori, tante api. Ma l’interno rimanda alla casa dei nonni, che conteneva tutto l’Ottocento con il suo antiquariato e il Novecento fino agli anni Ottanta. Cose che confermavano un sistema che oggi hanno chiamato Antropocene. È una gran bella storia, densa di vette altissime e grandi tragedie. È il succo di «noi», di questa parte di mondo. Da figlio unico, in queste stanze foderate e piene, animavo tutte le cose che si depositavano in me come figure dell’origine: la bottiglia, il vaso, il portacenere, il tavolo, la ribaltina... Conservo due oggetti che rappresentano in modo efficace quel modo di vivere e pensare: un’ascia e un martello di metallo cromato, pesanti e lucenti per rompere il torrone. Altro che falce e martello.

Che cosa significa per lei il lavoro artigianale?

Sono nato in città e solo verso il Duemila sono andato fra i monti per avere un capannone dove lavorare, un luogo dove restare solo e pensare. Per essere più autosufficiente (o autarchico?) comprai qualche macchinario perché non mi piace lavorare con gli artigiani. Il lavoro artigianale presuppone un saper fare obbediente a regole, e io sono lontano dal «bel lavoro». La mia è una pratica spontanea.

Quali sono i criteri con cui sceglie gli oggetti? Prevale la privata mitologia o la memoria collettiva?

Alla fine credo che le due cose coincidano. La mia mitologia privata è anche memoria collettiva. Decisi di fare qualche cosa sul mondo militare perché mio nonno mi appariva più bello in divisa e perché il mondo militare ha una forza estetica complessa da cui non potevo sottrarmi. Pensai a una lista di caduti, perché la guerra e la morte sono sorelle, ed era un mio avvicinamento a questo mondo, calarsi nei suoi panni e scendere agli inferi. Quest’opera fu notata sia dal Ministero della Difesa sia dal Quirinale. Me la chiesero per celebrare il 4 novembre 2015 tutti i caduti italiani. Lo sguardo su mio nonno e lo sguardo sul Paese così coincisero. Questo, penso, è il vero ruolo dell’artista.

Il gazebo realizzato con l’assemblaggio di cancelli in ferro

L’esterno della casa con, in primo piano, la grande cisterna dipinta che rimanda al vecchio fustino del detersivo Dash. Photo: Francesca Zanette

Altri articoli dell'autore

Pascali oggi avrebbe 90 anni. E mentre Roberto Cuoghi riceve il premio intitolato all’artista pugliese, il suo amico e gallerista racconta quella breve, indimenticabile stagione

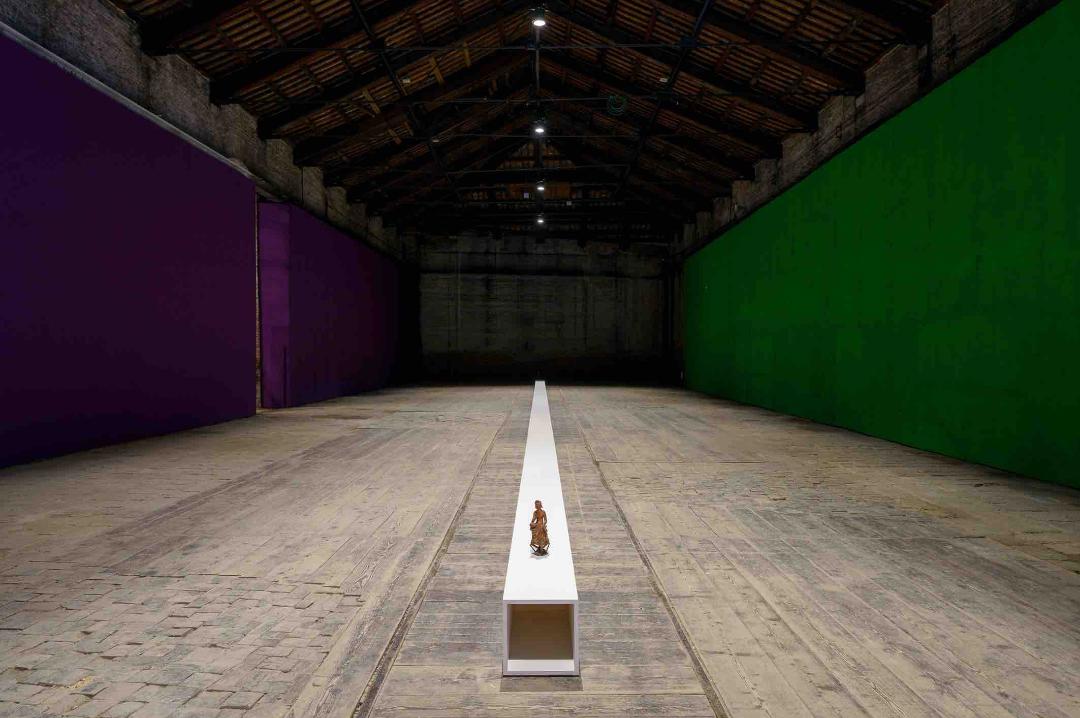

Da padiglione homeless alla grande (troppo?) sede all’Arsenale, da quasi vent’anni la nostra rappresentanza al più importante evento artistico del mondo non riesce a guadagnare un premio, forse anche a causa del continuo clima di rissa pure da parte istituzionale

Eva Fabbris, il suo quarto direttore dalla fondazione nel 2005, racconta i primi vent’anni dell’istituzione napoletana sulla base che «l’opera d’arte la fa chi la guarda». La collezione? «È la nostra croce: poche opere, non è organica...»

«Un museo che non si evolve con l’evolversi delle sue discipline non può far crescere il proprio pubblico», spiega il direttore Andrea Viliani. «Apriamo al contemporaneo perché sia una forma ulteriore di accessibilità, confronto e incontro». Il futuro dell’ex Museo delle Arti e Tradizioni popolari? «Un possibile museo archeologico del Made in Italy: moda, design, enogastronomia...». E intanto le collezioni crescono