Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Ben Luke

Leggi i suoi articoliNoam Segal, curatrice associata al Guggenheim Museum di New York, si occupa di arte basata sulla tecnologia, di Intelligenza Artificiale (AI), della sua storia nell’arte, dei suoi effetti sociali e ambientali e di come gli artisti la utilizzano. In questo ruolo, Segal ha il compito di plasmare il futuro dell’arte digitale del museo, un processo che inevitabilmente includerà arte realizzata con l’Intelligenza Artificiale e che riflette su di essa.

Con lei parliamo della storia, del presente e del futuro dell’AI nell’arte.

Che cosa vuol dire AI per l’arte?

Il modo in cui mi piace spiegarlo è con una serie di risposte. C’è la dimensione concettuale: l’AI è l’Intelligenza Artificiale e quando diciamo intelligenza la intendiamo come qualcosa in possesso dell’individuo. È una percezione molto occidentale del significato di intelligenza. Se osserviamo la natura, vedremo che l’intelligenza è relazionale e sempre in connessione tra le cose. Per esempio, il modo in cui i funghi parlano con gli alberi; o il modo in cui le capre sono molto più brave a prevedere un terremoto rispetto a quello che possiamo fare con l’AI in questo momento. Questa è un’idea o una forma di intelligenza che non viene presa in considerazione quando parliamo di Intelligenza Artificiale. Un’altra è che l’intelligenza implica il pensiero, il fatto che ci poniamo domande e solleviamo dubbi, che siamo in grado di gestire la complessità. L’AI non è ancora in grado di fare queste cose. Non pensa: elabora, sminuzza, presenta un diverso tipo di azioni e verbi che s’ispirano alla cognizione umana ma non creano gli stessi processi. Immaginate di avere una piscina con molte palline rosse e blu, alcune a forma di asino e altre di pomodoro. Possiamo creare molte connessioni diverse tra il rosso e il blu e una parte di asino e una parte di pomodoro, per creare tonnellate di punti dati, ma non otterremo mai il viola, non otterremo mai la sintesi del pensiero. Ecco perché l’Intelligenza Artificiale è una forma diversa di intelligenza o di pensiero.

Una delle critiche principali, ma anche ciò che la rende interessante in termini di utilizzo da parte degli artisti, è che gran parte del linguaggio che circonda l’AI è di tipo antagonistico: ad esempio, l’AI riesce a battere gli esseri umani nei giochi da tavolo? Questa sorta di competizione naturalmente genera l’ansia umana di essere sostituiti dalle macchine.

Per molti anni abbiamo parlato di opere d’arte autonome e di creatori autonomi. È stato così anche nella scienza e in altri campi. Abbiamo questa idea di un’intelligenza in possesso di una sola persona, che deve essere competitiva e valutata in base a determinati parametri, e questo è legato alle questioni che lei ha citato e che derivano da quello che chiamiamo «progetto occidentale». Ma oggi possiamo notare un cambiamento. Gli artisti possono dire di essere stati ispirati da una varietà di idee, persone o esperienze, e lo stesso vale per le scienze. Quando viene assegnato un Premio Nobel, il vincitore di solito cita l’intero team. Ma l’AI in realtà è una combinazione di quattro componenti digitali principali: l’apprendimento automatico, che viene perlopiù addestrato su vari insiemi di dati; l’elaborazione del linguaggio naturale; l’elaborazione di contenuti, come Siri e Alexa; la computer vision e i sistemi esperti come il Deep Learning.

Ora, la computer vision di per sé presenta snodi di pensiero molto complessi perché le AI sono state addestrate su tre telecamere principali, quindi quando «vedono» un’immagine prodotta da una telecamera diversa con un punto focale diverso, si trovano ad affrontare problemi diversi. L’AI non è ancora in grado di discernere quale sia il centro della fotografia e allo stesso tempo annulla la causalità e la temporalità di quei punti di dati, quindi c’è una certa complessità. Per prendere in prestito i termini di Roland Barthes, non è in grado di dire cosa sia lo «studium» e che cosa il «punctum». Detto questo, torno alla questione principale. Ci sono quattro componenti diverse, come ho detto, e una delle cose che le fa funzionare così bene è la loro capacità di integrarsi e lavorare insieme. Queste quattro componenti stanno fondamentalmente assemblando ciò che oggi chiamiamo AI. Consentono l’apprendimento, che significa essere alimentati da punti di dati; consentono la comprensione, che significa eseguire diverse statistiche su quei punti di dati e crearne altri per la previsione; e consentono la loro interazione con noi, che è il ciclo di feedback che si realizza attraverso l’uso della computer vision e di altre tecnologie integrate.

Una delle cose che fanno parte di questo sistema e in particolare dell’apprendimento automatico è l’idea delle reti neurali, riferite al cervello umano. Non è forse una critica ai sistemi di AI il fatto che molti di essi siano addestrati sul cervello umano? Quindi è come se l’intelligenza umana fosse contrapposta a una nozione molto più ampia di intelligenza: questo è un aspetto problematico che gli artisti stanno esaminando.

Sicuramente, perché questo s’insinua in questioni molto più profonde della semplice imitazione del cervello umano, dato che il nostro modo di pensare ha sempre una causalità. Di solito è inquadrato dal tempo e dalle nostre esperienze corporee. Il nostro corpo funziona come un recettore di diversi segnali che vengono tradotti in dati dal nostro cervello, ma l’AI non ha questa caratteristica. Non hanno questa infrastruttura di recettori ed enzimi e questo tipo di comprensione corporea. Pertanto, dovrebbe esserci un nuovo linguaggio per trattare questo tipo di oggettività. Non è un oggetto come un quadro o una fotografia, ma non è nemmeno un «quasi oggetto», come un cellulare, per esempio, che ci connette gli uni agli altri e a diverse piattaforme. L’AI sembra non agire autonomamente ma in realtà non è come noi esseri umani o altri esseri naturali, il che mi porta a un altro aspetto dell’AI. Quando ci si chiede che cos’è l’AI, ritengo che si debba anche considerare che, se la traduciamo in termini ambientali, possiamo dire, ad esempio, che un modello addestrato di AIequivale alle emissioni di anidride carbonica di 125 viaggi di andata e ritorno tra New York e Pechino. I costi ambientali dell’AI sono immensi e spero che diventino una parte centrale di questa discussione.

Si parla molto dell’effetto rovinoso degli Nft sull’ambiente, molto meno di quello dell’AI.

Gli Nft dipendono fortemente dalla rete elettrica e sono sicuramente un’industria inquinante. Ma sono una piccola parte del mercato ampiamente inquinante delle criptovalute. L’AI ha un’altra struttura rispetto agli Nft, ha una risonanza molto più ampia in tutto il mondo e quindi i suoi costi ambientali sono in realtà molto maggiori. Le grandi aziende di AI, come Microsoft, Amazon e Google, hanno licenze con le aziende produttrici di combustibili fossili per aiutarle a localizzare ed estrarre il combustibile dalla terra. È un tipo diverso di industria che è molto, molto grande e molto, molto inquinante.

Da quando gli artisti lavorano con l’AI?

Il primo lavoro di AI è stato realizzato negli anni Sessanta all’Università di San Diego da Harold Cohen e si chiamava «Aaron». Si trattava di un algoritmo di pittura e disegno e, come molte opere successive classificate come net art o web art, utilizzava codici generativi, ma non erano così complessi come i sistemi di AI che utilizziamo oggi. In particolare, Cohen cercava di codificare l’atto del disegnare. Dopo un po’ riuscì persino a insegnare ad «Aaron» a dipingere usando i pennelli e creando una sorta di «pixel art». Allo stesso tempo, Cohen lavorava con quella che chiamiamo «Intelligenza Artificiale simbolica», anch’essa molto diversa dall’attuale AI. È costruita intorno al linguaggio e alla logica, il campo della comprensione filosofica della sintassi e delle strutture linguistiche. Ad esempio, i codificatori dell’AI simbolica utilizzavano piattaforme come l’apprendimento basato sui casi, che si concentra su un particolare problema complesso. Queste piattaforme non sono integrate nell’AI aziendale di oggi; alcuni software neurali stanno cercando di implementarle ma, in generale, «Aaron» non si occupava dei problemi che affrontiamo adesso. Lo stesso vale per la generazione di net art che si occupava di schemi matematici e di generatori di movimenti di pixel e così via: i livelli con cui dovevano confrontarsi erano semplicemente più limitati di quelli di cui disponiamo oggi.

Quando inizia l’AI «contemporanea»?

Se guardiamo all’arte, direi intorno agli anni Novanta. Penso sempre a «Internet Dream» (1994) di Nam June Paik come alla prima opera di AI, anche se, ovviamente, non si trattava di un’AI tecnica, ma piuttosto di pareti di video che trasmettevano da stazioni diverse. Ma catturava l’idea di simultaneità, di movimento accelerato e di trasmissione di dati multidirezionali. In questo senso, dobbiamo citare l’artista Lynn Hershman Leeson. Lynn lo fa dagli anni ’80 ed è una vera pioniera di queste tecnologie, avendo creato anche i suoi chatbot, le sue macchine dei sogni, la sua AI. Quindi c’è stato sicuramente un certo numero di pionieri in questo campo.

Un aspetto che ha un po’ distorto il discorso sull’arte è l’enorme risalto che i media hanno dato all’AI generativa. Fino a che punto questo tipo di arte è degna di una valutazione critica?

Penso che lo spazio per me interessante sia quello in cui gli artisti cercano di operare con queste tecnologie, nel senso che quando usiamo una tecnologia nella sua applicazione prevista è come prendere una macchina fotografica digitale, puntare e cliccare; è quello che doveva fare, ed è fantastico. Ma personalmente sono più interessata a esperimenti che possono anche essere fallimentari. Il fallimento è una nozione molto importante nell’arte e nella natura. Pertanto, cerco di vedere come gli artisti si impegnano con le tecnologie e cercano di cambiare il loro progetto iniziale o di fare con questi strumenti cose inaspettate. Un’altra tendenza che vedo sempre più spesso è che molti artisti stanno costruendo le proprie AI e i propri set di dati, generando un tipo di codice diverso, incentrato su una serie di valori e obiettivi diversi. Quindi il funzionamento interno e il risultato che otteniamo è spesso molto diverso da quello che otterremmo se elaborassimo la stessa richiesta con un’AI commerciale e aziendale.

James Bridle, autore di due libri fondamentali, «Ways of Being» e «New Dark Age» (Penguin Books, 2020, e Verso Books, 2018), ha descritto una comunità di Maori che ha usato l’AI per trascrivere la propria lingua e possederne la proprietà così da resistere al colonialismo che sta minacciando la loro cultura. Credo che questo sia un territorio interessante in cui gli artisti possono agire.

Questa comunità Maori e altre comunità indigene in tutto il mondo hanno tratto enormi vantaggi nell’uso dell’AI, ma stanno creando la propria AI e non stanno quindi necessariamente lavorando con le AI realizzate dalle grandi compagnie. In questo senso l’AI è uno strumento straordinario che idealmente consentirebbe l’accesso ad AI basate su piccoli dati e potrebbe così influenzare il funzionamento delle AI aziendali. È utile anche se pensiamo, ad esempio, a un aiuto all’apprendimento per l’istruzione precoce. Potrebbe essere incorporato in quei simpatici robot per capire perché un bambino di sei anni ha difficoltà a leggere, vederne lo sviluppo e personalizzare i compiti, riducendo al contempo il carico di lavoro per l’insegnante. Non minaccerà il lavoro o la carriera degli insegnanti e creerà sicuramente un ecosistema più solidale nelle classi. L’Intelligenza Artificiale potrebbe essere uno strumento davvero incredibile, ma allo stesso tempo solleva questioni etiche molto complesse. Gli artisti potrebbero essere superstrumentali nel riparare l’AI, sia in termini di adeguamento delle tecnologie nel tentativo di creare AI alternative. Sono sicura che gli ingegneri delle grandi aziende di AI ci stanno provando: vogliono essere dalla parte buona della storia, i progettisti vogliono fare la cosa giusta, ma sono seriamente alle prese con questioni etiche pesanti, che noi vogliamo che si pongano. Ad esempio, come possiamo creare una risposta alle esigenze delle persone in diversi luoghi del mondo che tenga conto delle differenze culturali?

Nel caso di un’istituzione come il Guggenheim, quando un settore è così nuovo e vasto in termini di programmazione e collezionismo per un curatore è un vantaggio oppure un campo minato?

Credo che sia entrambe le cose. Ogni difficoltà è anche una grande opportunità. È un momento molto emozionante nello sviluppo dell’AI e possiamo già vedere che può portare a risultati molto diversi. Per esempio, come museo, al pari di ogni istituzione collezionistica, dobbiamo pensare anche a questioni di conservazione. In questo campo il Guggenheim ha fatto un grande lavoro. Negli anni ’90 il personale del museo, tra cui il mio predecessore Jon Ippolito, ha creato protocolli per i media variabili, producendo questionari per interrogarsi sulla conservazione in termini di migrazione, emulazione, conservazione o reinterpretazione. Il Dipartimento di conservazione del Guggenheim è stato fondamentale nel contribuire a questi sforzi. Con l’AI, queste domande coinvolgono ora altre dimensioni, perché le categorie non sono tutte uguali. Quando pensiamo all’AI, pensiamo a una cosa viva, nel senso che si evolve nel tempo. Complicherò ulteriormente la questione. Forse tra 3, 5 o 15 anni avremo l’informatica quantistica. Come collezioneremo l’arte basata sui quanti? È un terreno ancora più scivoloso dell’AI.

SPECIALE AI

«Internet Dream» (1994) di Nam June Paik

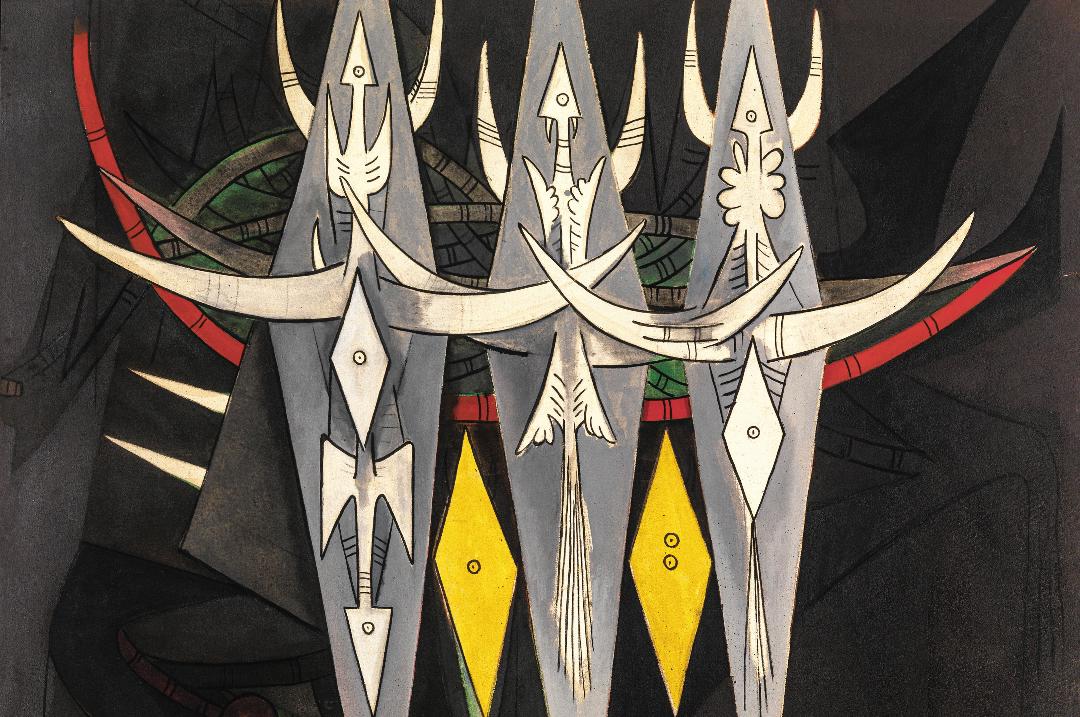

«Two Friends with Potted Plant» (1991) di Harold Cohen e AARON. Cortesia di Tom Machnik / Harold Cohen Trust

Noam Segal. Foto Maya Barkai

Altri articoli dell'autore

Il ritmo accuratamente studiato dell’allestimento, che riunisce circa 150 artisti dall’Africa, dalle Americhe e dai Caraibi vissuti o passati per Parigi tra il 1950 e il 2000, segna una svolta nelle esposizioni del Paese d’Oltralpe

Alla Fondation Beyeler assistiamo all’esplorazione geografica e mentale che il pittore fece alla ricerca della purezza cromatica. Assenti, purtroppo, le opere custodite a Mosca

Nelle opere ispirate da credenze mistiche o religiose, il problema non sta nelle idee in sé, ma nel modo in cui vengono realizzate ed esplorate

Il curatore spiega il suo pensiero alla base di «Stranieri Ovunque», la mostra della Biennale di Venezia più eterogenea di ogni tempo: 332 artisti tra professionisti, outsider e riscoperte provenienti da America Latina, Africa, Medio Oriente e Asia