Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

La Grande Brera a Milano inaugura una nuova, fitta stagione espositiva, che prende il via il 24 settembre con quella che avrebbe dovuto essere una grande festa per i 50 anni della Maison Giorgio Armani (mostra diffusa nell’intera Pinacoteca, di cui nulla trapela) e che, per la scomparsa improvvisa del grande stilista, diventerà invece un omaggio postumo. «Con Giorgio Armani e con il suo staff, ha spiegato il direttore generale Angelo Crespi, erano comunque già state messe a punto le linee della mostra, che rappresenta la prima, più che doverosa, occasione in cui Brera ha aperto le sue porte a qualcosa che non fosse “arte” in senso stretto». E che, ha spiegato il vicedirettore generale Chiara Rostagno, «vedrà le sue creazioni in stretto dialogo con le arti. Il che è tanto più significativo quest’anno, in cui cadono i 250 anni dell’Accademia di Belle Arti di Brera, luogo in cui si formano i creativi di domani».

Il primo appuntamento a Palazzo Citterio, dal 16 ottobre al 7 gennaio, vede Bice Lazzari (Venezia, 1900-Roma, 1981) protagonista della sua prima antologica in Italia («Bice Lazzari e i linguaggi del suo tempo»), curata da Renato Miracco con l’Archivio dell’artista e la Gnamc di Roma (in catalogo testi di Dorothy Kosinsky e Christine Macel): una mostra ricca di 110 opere giunte da musei italiani e internazionali che, dalle arti decorative degli anni Trenta e Quaranta, attraverso i dipinti figurativi e poi le prime ricerche sull’astrazione, giungono sino al minimalismo degli ultimi anni.

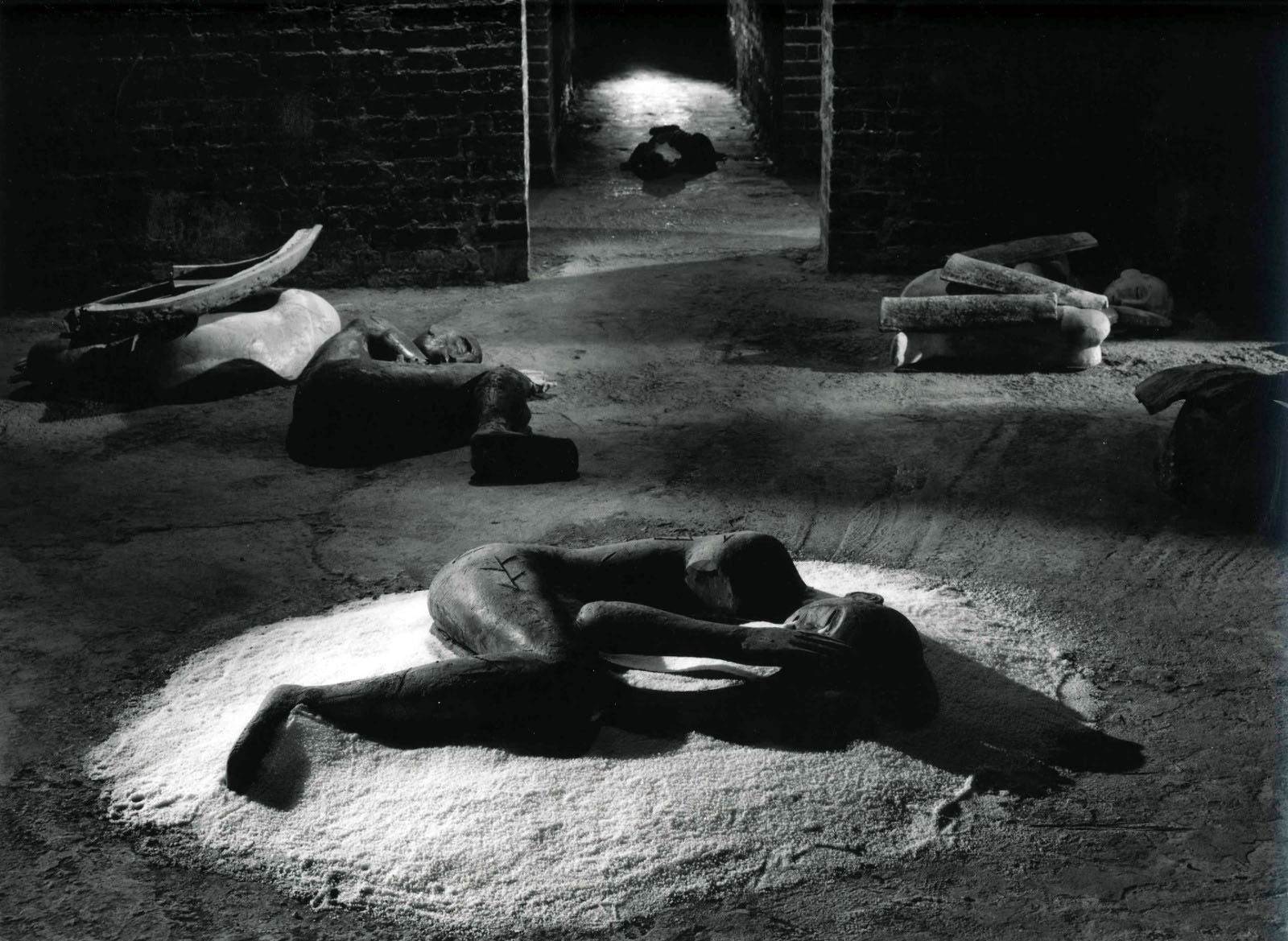

Ancora a Palazzo Citterio, ma nella Sala Stirling, dal 30 ottobre al 18 gennaio 2026 è la volta di «Nobu at Elba Redux», la grandiosa installazione (40 metri di pittura e 20 sculture di gommapiuma bruciata) di Giovanni Frangi (Milano, 1959) presentata per la prima volta a Villa Panza a Varese nel 2005, che evoca le sensazioni provate di notte accanto all’elemento acqueo. Come allora è curata da Giovanni Agosti ma è qui riallestita da Giovanni Librizzi. Dal 30 gennaio al 26 luglio 2026, al secondo piano di Palazzo Citterio, sarà presentato un altro grande artista milanese («proprio come accade all’estero nei grandi musei, che valorizzano da sempre i propri artisti», puntualizza Crespi), Giovanni Gastel (Milano, 1955-2021), grande fotografo e testimone della grande Milano del passato, facendo parte delle famiglie Visconti di Modrone ed Erba (farmaceutici). Tra febbraio e luglio 2026, quando a Palazzo Reale si terrà la grande mostra «olimpica» «Metafisica & Metafisiche» curata da Vincenzo Trione, cui la Pinacoteca di Brera partecipa con importanti prestiti, sempre a Palazzo Citterio sarà presentato un omaggio di William Kentridge (Johannesburg, 1955) a Giorgio Morandi, la cui breve ma sublime stagione metafisica è rappresentata qui da esempi magnifici. E tra maggio e giugno, la Sala Stirling si aprirà ai «Dormienti» di Mimmo Paladino, un’installazione d’intensa emozione che fu presentata per la prima volta, in forma ridotta, nella magica «Fonte delle Fate» di Poggibonsi, ed è qui proposta invece nella sua interezza (per la cura di Lorenzo Madaro) con la serie completa dei 30 «Dormienti» e i molti coccodrilli (dormienti anch’essi?) che li accompagnano.

Intanto, sempre a Palazzo Citterio, dal 18 settembre all’11 gennaio 2026 il ledwall al piano terreno si accende con l’installazione video di Quayola «Strata #1», acquisita dal Mnad (Museo Nazionale dell’Arte Digitale, che a Brera fa capo), che reinterpreta attraverso le nuove tecnologie la mirabolante volta barocca di G.B. Gaulli della chiesa del Gesù a Roma, mentre da gennaio ad aprile 2026 sarà Deborah Hirsch a presentare l’installazione site specific «Vanishing Trees», a cura di Clelia Patella, intorno a tre alberi di specie in via di estinzione dell’Orto Botanico di Brera: un’elegia sulla perdita della biodiversità.

Una veduta dell’installazione alla Roundhous di Londra nel 1999 di «Dormienti», 1998, Mimmo Paladino. Photo: Peppe Avallone Milano, Palazzo Citterio, maggio-luglio 2026

Ma non basta: il Tempietto di Mario Cucinella Architects, che si alza nella corte di Palazzo Citterio, si trasformerà da novembre a febbraio 2026 in una voliera abitata dall’installazione site specific «Candy Eaters» di Alice Zanin (Piacenza, 1987), curata da Andrea Dusio.

Dal 14 maggio al 30 agosto 2026, ma nella Pinacoteca, riprende poi la tradizione delle mostre braidensi d’arte antica con la prima rassegna mai dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, che indaga il percorsi di questo maestro misterioso vissuto tra il Quattrocento e il Cinquecento che seppe nutrirsi della lezione di Bramantino e di Leonardo a Milano, e a Venezia di quella di Alvise Vivarini, Giovanni Bellini, Boccaccio Boccaccino (di cui il 10 ottobre s’inaugura la prima grande mostra al Museo Diocesano si Cremona, Ndr), Giorgione e Albrecht Dürer. A curarla sono Maria Cristina Passoni e Cristina Quattrini, affiancate da un illustre comitato scientifico.

Quattro le mostre della Biblioteca Nazionale Braidense: il 10 ottobre si apre l’esposizione «Costume Jewelry. The collection of Patrizia Sandretto Re Rebaudengo» (fino al 5 novembre), che presenta una scelta di gioielli di materiali non preziosi (ma strepitosi) di questa signora dell’arte, in occasione dell’uscita dell’omonimo libro (con testi di Carol Woolton e Maria Luisa Frisa e fotografie di Luciano Romano) edito da Taschen. Dal 13 novembre all’11 gennaio 2026 sarà la volta, nella Sala Maria Teresa, di «Edoarda Masi e la Cina. Pensiero, letteratura e traduzione» curata da Bettina Mottura, Simona Gallo e Marina Zetti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, che per la prima volta rievoca il lavoro della sinologa Edoarda Masi, bibliotecaria in Braidense tra il 1961 e il 1973, che alla «sua» Biblioteca ha lasciato oltre 2mila volumi. A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini e a cento dalla nascita di Yukio Mishima, dal 29 gennaio al 28 marzo 2026 andrà in scena l’inedito confronto, curato da Marco Minuz, fra lo scrittore italiano e il giapponese, mentre il decennale della scomparsa di Umberto Eco sarà celebrato dal 7 aprile al 6 giugno 2026 con una mostra realizzata con l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione a lui intitolata.

Le novità della Grande Brera non finiscono però qui, perché proprio da oggi, 10 settembre, agli strumenti già presenti da tempo per i visitatori con disabilità («DescriVedendo Brera», per persone subvedenti; l’«Audio-videoguida» in Lis-Lingua dei Segni Italiana de «I 10 capolavori»; le guide «Museo per tutti» in «Easy to read» e Caa, studiati per persone con disabilità intellettive o con difficoltà nella produzione e comprensione del linguaggio verbale, tutte accessibili liberamente dalla sezione specifica del sito pinacoteca.org o dall’app di Brera) si aggiungono la prima audioguida della Pinacoteca dedicata alle famiglie, la prima audioguida delle collezioni di Palazzo Citterio e due diorami da costruire, dopo la visita, con forbici, colla e colori. Come ha dichiarato Angelo Crespi, «l’impegno per l’accessibilità, che da anni caratterizza il nostro museo, non significa infatti soltanto creare occasioni e strumenti di visita per il pubblico con disabilità, ma anche ampliare la platea dei potenziali visitatori, attraverso un’offerta sempre più ricca e diversificata e l’utilizzo di linguaggi diversi per provare a intercettare le necessità di ciascuno». Ecco allora il percorso audioguidato (realizzato dai Servizi educativi di Brera, con le voci degli attori Annalisa Longo e Dario Sansalone) su 22 capolavori della Pinacoteca di Mantegna, Raffaello, Caravaggio, Canaletto e altri maestri, pensato per promuovere un dialogo tra grandi e piccoli, in famiglia (e «Brera in famiglia» è il nome del percorso), e poi «Voci da Citterio. L’audioguida delle collezioni»: 21 tracce, con la voce dell’attore Maurizio Capisani, che illustrano altrettante opere (di Pellizza da Volpedo, Boccioni, Morandi, Arturo Martini, Modigliani e altri), accessibili entrambi, sul proprio smartphone, dalla sezione audioguide del sito di Brera o scaricando l’app Grande Brera. Infine, un gioco: i primi due diorami («Fiumana» di Pellizza da Volpedo e l’«Autoritratto» di Boccioni) di «Arte a strati», che si possono scaricare e stampare, poi ritagliare e colorare, ricostruendo in 3D i piani delle composizioni dei due (per ora) dipinti di Palazzo Citterio.

Bice Lazzari, «Architettura I», 1955, Milano, Palazzo Citterio, 16 ottobre-7 gennaio 2026

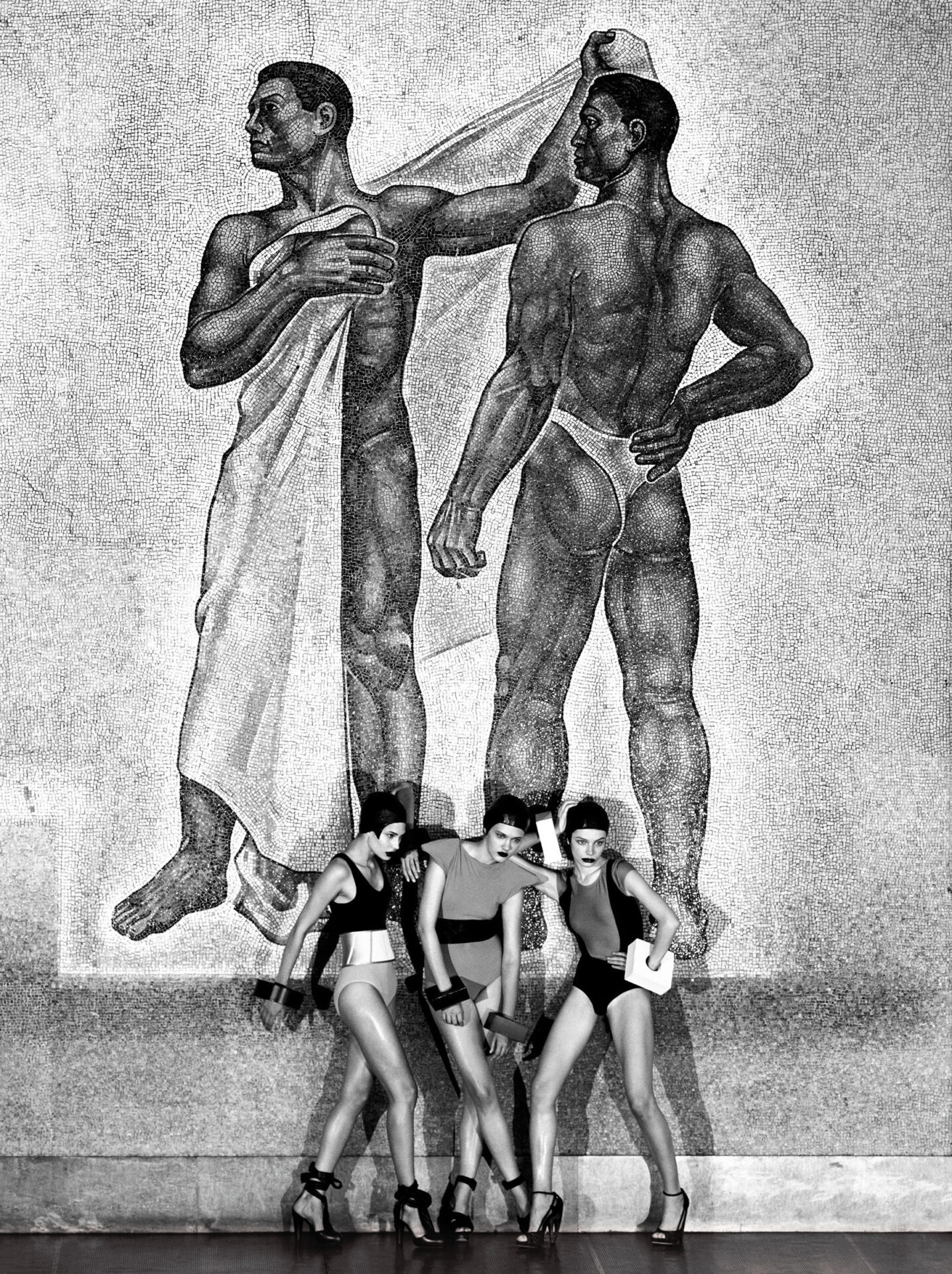

Giovanni Gastel, «Costume e società. “Vanity Fair”», maggio 2008; © Image Service srl, courtesy Archivio Giovanni Gastel. Milano, Palazzo Citterio, 30 gennaio-26 luglio 2026