Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Michela Moro

Leggi i suoi articoli«L’arte è sempre passata di mano in mano, ed è molto importante che l’arte di buona qualità sia costosa. Si proteggono solo le cose che hanno valore, se non hanno un valore finanziario la gente non ne ha cura»: esordisce così Simon de Pury nel film dedicato al legame tra arte e mercato «The Price of Everything» di Nathaniel Khan (2018). Se il valore intrinseco dell’opera d’arte è inconfutabile, oggi più che mai il processo di legittimazione artistica passa attraverso la formazione del valore economico, aspetto sostanziale in un mercato mondiale valutato 67,4 miliardi di dollari.

Questo fa sì che il prezzo, con tutto ciò che ne deriva, sia considerato un principio di qualità e il principale oggetto d’attenzione quando si parla di mercato dell’arte. Art-net titola il suo Intelligence Report 2019: «Benvenuti nel mondo dell’Industria dell’Arte (Il Mondo dell’Arte è finito)», sostenendo che il mondo dell’arte si è evoluto in una rete globale interconnessa, da una parte strano amalgama tra industria del lusso, settore finanziario e casinò d’alta classe, dall’altra motore fiorente di creatività e innovazione che potrebbe produrre un nuovo Rinascimento.

Essendo ormai industria, l’arte sottostà a regole e leggi; il sistema dell’arte è molto complesso, globale ma differenziato, i livelli sono disparati e a volte vengono confusi, specialmente riguardo i risultati delle astronomiche aste internazionali che vengono assunte come paradigma di una sola realtà che invece ha mille sfumature. Anche in Italia l’arte è sinonimo di ricchezza, e il paradigma di cui sopra viene sempre applicato senza distinzioni.

Recentemente alla Triennale di Milano è stato presentato «Follow the Paintings», documentario del 2016 di Alberto Gottardo, Francesca Sironi e Paolo Fantauzzi, prodotto da Sky e anticipato da un ampio articolo dello stesso tono sul quotidiano «La Stampa». Le premesse erano: «Mostrare come l’arte sia divenuta uno strumento economico e finanziario efficace per la criminalità organizzata... Le tracce che legano la criminalità romana, l’eversione nera e l’arte contemporanea: le figure di Massimo Carminati e Gennaro Mokbel e il loro rapporto con il mondo dell’arte».

Sul palco numerosi ospiti di riguardo: Monica Forte, presidente Commissione speciale Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia; Francesco Greco, procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano; Armando Tadini, Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Milano; Stefano Baia Curioni, direttore Fondazione Palazzo Te, direttore Centro di Ricerca Ask dell’Università Bocconi; Elisabetta Galasso, amministratore delegato di Open Care; Angela Vettese, critica d’arte e direttore del corso di Laurea magistrale di Arti visive e Moda dell’Università Iuav di Venezia.

La parte malata

Il documentario, racconto di casi conosciuti e consumati, è stato accolto con delusione dagli addetti ai lavori dell’arte presenti sul palco e in sala che si aspettavano una descrizione più precisa dei meccanismi del mondo dell’arte, mentre si è presa una parte, malata, a rappresentare (anzi, a non rappresentare) il tutto. Eventi di un sottobosco che va combattuto, così come vanno combattuti la falsificazione, il traffico illecito e il riciclaggio, sono stati utilizzati per dire, nelle parole di Monica Forte, che «la cultura indifesa cede all’aumento esponenziale dei mercati, alla crescita continua della domanda, alla mancanza di controlli sulla provenienza delle opere ma anche sugli acquirenti e gli intermediari che alle aste corrono per aumentarne il valore». Anche il procuratore Greco ha avuto espressioni poco lusinghiere sul mondo dell’arte che pare essere una realtà che viaggia sul nero, vedendo la necessità di rendere trasparente una zona opaca.

Le regole ci sono. Anche troppe

In realtà il mondo ufficiale dell’arte italiana, un tempo basato in gran parte su rapporti fiduciari, oggi è molto regolamentato, forse troppo e con troppi lacciuoli. «Il Giornale dell’Arte» ha quindi avviato una ricognizione tra gli esponenti delle varie associazioni in occasione dell’introduzione della Fifth Anti-Money Laundering Directive (5Amld), la Quinta direttiva antiriciclaggio dell’Unione europea, in vigore dal 10 gennaio 2020.

Bruno Botticelli, consigliere Aai, Associazione Antiquari d’Italia, è anche membro del board del Cinoa, Federazione internazionale di antiquari e commercianti d’arte che rappresenta 5mila commercianti di 32 associazioni d’arte e antiquariato in 22 Paesi. «Sono reduce da un meeting a Bruxelles che ha riunito le 28 più importanti associazioni tra Europa e Stati Uniti, e si è parlato proprio dell’introduzione della 5Amld. Questo tipo di norma per noi è semplicemente un’implementazione della preesistente, la 4Amld. Noi italiani siamo in realtà all’avanguardia; i Paesi dell’Est come Polonia e Ungheria, con legislazioni tradizionalmente restrittive e impositive, l’hanno applicata subito; la Francia sta mercanteggiando un po’ per i problemi dei piccoli mercanti del vintage.

Ogni Paese la sta applicando, anche in Inghilterra è arrivata a tutti gli antiquari. Solo negli Stati Uniti, Paese del grande liberismo, è vista quasi come una prevaricazione dei diritti del cittadino, ma passerà. Prima in Gran Bretagna era possibile acquistare con i dati fiscali di una società o per conto terzi, adesso non più: occorre che tutto corrisponda, dati fiscali, nomi e acquirenti. In Italia da circa trent’anni nel mercato di prima fascia ogni azienda ha un registro di P.S. aggiornato a ogni vendita con acquisto, opera d’arte e consegna che potrebbe diventare elettronico ed europeo.

Noi lavoriamo con pochi clienti conosciutissimi, non viviamo nell’anonimato e questa legge non fa differenza. Non so se la camorra compra da operatori non ufficiali, mai sentito di un antiquario iscritto all’Aai coinvolto in mafie. Certo si può anche guardare ogni possessore di gommone come potenziale scafista». Quali sono allora i punti dolenti? «La lentezza della burocrazia, che affligge l’arte e il resto della nostra vita, pensi alla giustizia. Spesso i problemi si risolvono quando è troppo tardi, le tempistiche non sono mai definite mentre sarebbero necessari tempi chiari e velocità.

Quando la Magistratura o le forze dell’ordine decidono di approfondire la posizione di un mercante non c’è un controllo incrociato in un grande database. Le faccio un esempio: chi trova un oggetto pensando sia di valore lo porta alla Soprintendenza, ma non sa quando questo tizzone ardente sarà controllato e “liberato” per la circolazione o l’esportazione. Serve un sistema, anche per lo Stato che non ha la certezza del risultato».

Parlano i galleristi

I toni nei vari ambiti sono simili, con le debite differenze. Alcuni galleristi italiani di arte contemporanea osservano che il riciclaggio avviene con cifre più consistenti di quelle trattate da loro, movimenti finanziari operati da pool di tecnici che volano molto alto. In Italia le trattative riguardano cifre modeste, è economia di sopravvivenza e la media borghesia che poteva permettersi acquisti da 50-100mila euro è scomparsa. Poiché spesso un artista italiano non è in grado di produrre una fattura da 10mila euro, i galleristi italiani preferiscono lavorare con artisti stranieri già all’interno di circuiti internazionali consolidati.

Le strategie di gestione cambiano: è meglio trasferisi a Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong dove aprono musei, dove si può partecipare a fiere importanti e avere un conto facilitato, piuttosto che stare in Italia dove vige un regime fiscale con l’Iva al 22%. Se il monopolio dell’arte è in mano a quattro o cinque gallerie come Hauser & Wirth e Gagosian è perché, malgrado quel che si dice, producono mostre importanti, fanno operazioni culturali e finanziarie con artisti non certo scoperti da loro ma di alto valore: investono alla grande, mentre da noi non c’è competizione.

Domenico Filipponi dal 2006 è responsabile dei servizi di Art Advisory del Private Banking di UniCredit e registra 250-300 consulenze l’anno, con clienti vecchi e nuovi: «Il nostro lavoro è accompagnare collezionisti in acquisti, vendite e gestione in modo corretto, riducendo i rischi. Negli ultimi dieci anni la percentuale di acquisti è stata dell’80% e di vendite del 20%. Siamo dei controllori, sempre i primi a recepire le regole più stringenti. Trattiamo solo con operatori conosciuti e società competenti; i porti franchi non sono utilizzati dai clienti, si rivolgono a operatori come Art Defender o Open Care. Il nostro approccio non cambia, ci muoviamo sulla base dei mercati e su opere molto documentate, consigliando di diversificare l’investimento».

Il delitto impossibile

Massimo Di Carlo, direttore della Galleria dello Scudo di Verona, è un profondo conoscitore della realtà italiana: «Tutti i settori voluttuari possono avere zone d’ombra. Se vogliamo picchiare duro sul mondo dell’arte l’approccio è sbagliato. Fino alla metà degli anni Novanta tutti vendevano arte, poi le case d’asta hanno preso piede fino ad assorbire il 95% del mercato. Le gallerie in grado di riciclare sono quelle che operano nel mercato secondario, quindi chi si occupa di moderno. Le gallerie storiche di moderno sono pochissime, sono rimaste quelle con esperienza radicata nel territorio.

È un mondo piccolissimo e regolato da leggi chiare e precise, in primis la fatturazione elettronica che passa per l’Agenzia delle Entrate. Il pagamento avviene solo con bonifico bancario, oggi se provi a vendere un’opera ti chiedono anche il gruppo sanguigno. Ammettiamo che un cliente con intento criminoso e una massa di danaro contante voglia comprare arte: è tecnicamente impossibile. Quando ricevo i contanti dove vado? A chi li do?

È un circolo vizioso sempre all’interno di un certo giro. Quei soldi o vengono intercettati o finiscono nelle pizzerie e nelle sale gioco. Le dogane sono informatissime sui valori, non puoi esportare un’opera dichiarando 10 se vale 100. Le case d’asta come luoghi principe del riciclaggio? Il loro percorso di controllo della vendita è sfinente. Chi ha un giro d’affari molto importante non correrebbe mai il rischio di farla franca».

Anche Sonia Farsetti, da poco riconfermata presidente dell’Anca, Associazione Nazionale delle Case d’Aste italiane, è dello stesso parere: «Il nostro obiettivo è lavorare a fianco delle forze dell’ordine. Il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri ha un rapporto di scambio e collabora attivamente con le case d’asta. Noi facciamo da custodi delle istituzioni. Che interesse abbiamo a vendere una cosa falsa o rubata? Siamo intermediari che lavorano a provvigione, l’interesse del mercato dell’arte è quello di mettersi dalla parte della giustizia e del sistema antiriciclaggio ma resiste il mito del denaro che gira liberamente e una cultura politica diffidente al limite dell’ostilità.

Ci si rivolge a un mondo ampio in cui i clienti non sono sempre fidelizzati. La casa d’asta fa uno screening precedente all’acquisizione dell’offerta e fino all’entrata in vigore della legge si poteva limitare alla raccolta di dati possibili senza invadere la privacy. Con la norma antiriciclaggio tutto questo non basta, quindi oggi il rischio è minimo e la zona d’ombra non c’è. Noi facciamo delle precise domande, se le risposte non sono veritiere non è compito della casa d’asta ma di chi si occupa di questi crimini. Anche con l’online non si prende un’offerta senza aver fatto registrazione preventiva. Tutto questo è rinforzato dalla 5Amld».

Ma non siamo poliziotti

Mauro Stefanini come presidente dell’Angamc, Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, rappresenta 200 gallerie associate: «Il fatturato italiano è valutato circa 550 milioni di dollari, meno dello 0,8% del mercato mondiale. Come associazione adottiamo norme già da vari anni: dati precisi, a chi vendiamo l’opera. Siamo soggetti alle fatture elettroniche. L’Agenzia delle Entrate ha in mano tutti i dati, ciò implica soldi legali, transazioni effettuate solo con bonifici.

Facciamo parte della Feaga, associazione delle gallerie europee, ci atteniamo a tutte le normative a livello europeo, ed eravamo preparati all’introduzione della 5Amld; ci chiedono di controllare chi è il cliente, quanto guadagna, bene. Però se le autorità non ci riescono, noi non siamo poliziotti».

Facciamo per i lettori l’esempio sul percorso di un’opera, diciamo un Castellani, venduta da un privato e acquistata dalla galleria? «L’offerta della galleria è di 500mila euro, lei accetta. Avviene un contratto d’acquisto con tutti i dati, provenienza del quadro, referenze, pubblicazioni. Lo registriamo sul libro magazzino della galleria; pago il 4% di Siae, il diritto di seguito; si decide un pagamento in due tranche, bonifico da banca a banca, a 30 giorni. Finito di pagare il quadro, la galleria lo ritira e inizia le verifiche con la Fondazione Castellani.

Il quadro non viene esposto fino a verifiche avvenute. Se il quadro è a posto, posso esporlo e lo porto in fiera con un prezzo di rivendita a 750-800mila euro. Inizia la trattativa con l’acquirente, in questo gli italiani sono bravi, diciamo che 700mila va bene. La galleria dà agevolazioni al cliente ma vuole sapere bene chi è. Non consegno le opere se non sono state pagate fino all’ultimo bonifico. Emetto fattura e consegniamo a casa o in ufficio, sempre di persona, senza corrieri eccetto che all’estero».

Ma quali sono le criticità se tutto è alla luce del sole? «La burocrazia ci affligge. Ci hanno messo dappertutto delle gabelle, dichiarazioni. Visto che siamo in Europa, cerchiamo di ragionare allo stesso modo, facciamo una legge uguale per tutti e applichiamola. Se no che senso ha? Perché in Francia applicano l’Iva al 5%, in Germania al 7% e noi paghiamo il 22%? Senza parlare della Brexit, dove pare che propongano cifre ancora più basse. La politica non recepisce le nostre istanze, quando ha la possibilità non si prende mai la responsabilità di azioni mirate ed efficaci». Come dire: come l’arte, anche la natura del mercato dell’arte è negli occhi di chi lo guarda.

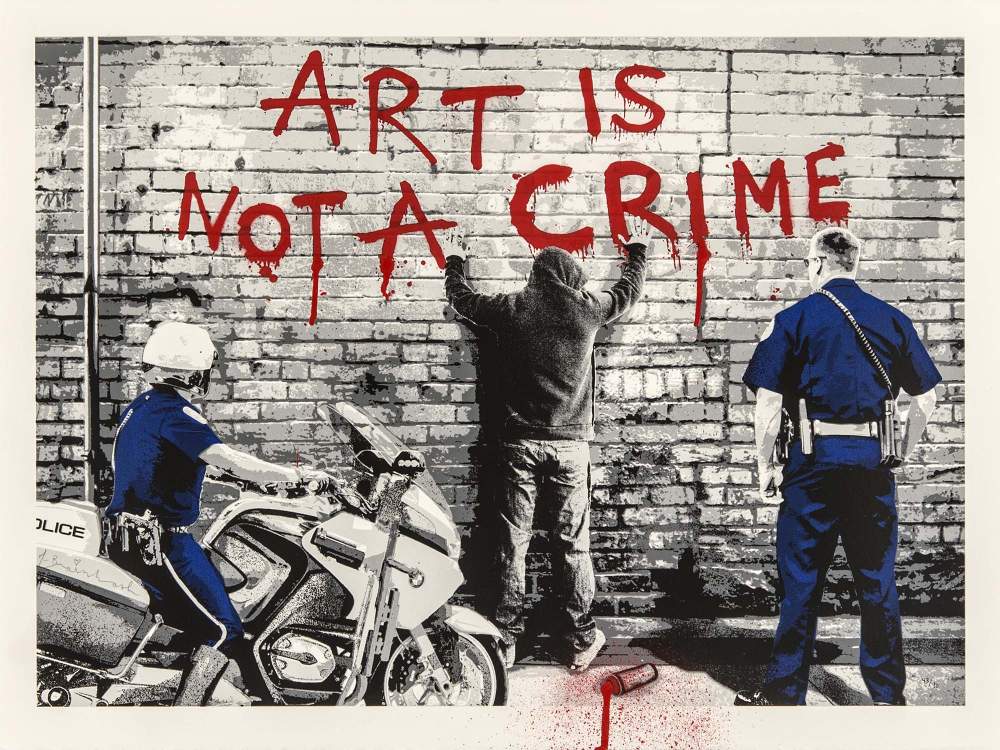

LA MALA ARTE | Il mercato non è un romanzo criminale

LA MALA ARTE | Il crimine non paga

LA MALA ARTE | La cultura è il miglior detective

LA MALA ARTE | La direttiva antiriciclaggio europea

Altri articoli dell'autore

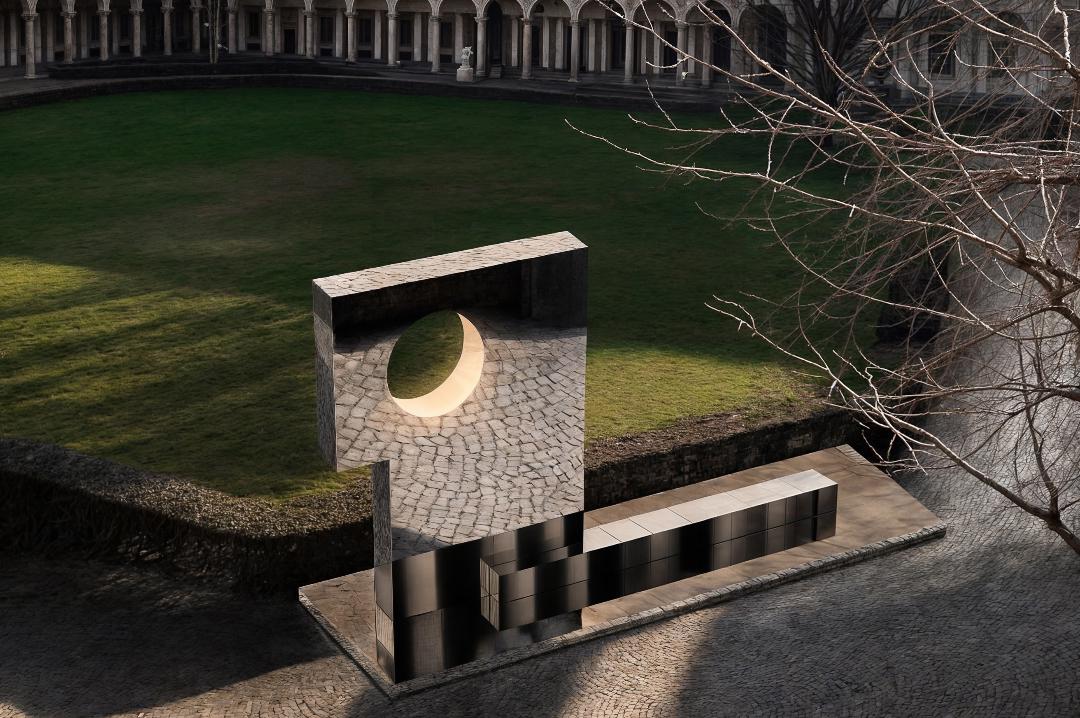

Nella nuova sede (milanese) del museo d’impresa del Gruppo Unipol, si rafforza l’asset culturale della collezione corporate fondata a Bologna e si inaugura la prima mostra meneghina con opere di Beverly Pepper, Quayola, Larry Rivers, Stefano Ronci e fuse*

Elena Pontiggia ripercorre nel Centro Culturale di Milano l’attività dell’artista romagnolo che sperimentò tra il Futurismo, il Novecento Italiano e il Realismo magico

Nei padiglioni della Fiera di Rho oltre duemila espositori provenienti da 37 Paesi allestiranno il proprio stand. In città, l’inaugurazione della Design Week ha come protagonista Robert Wilson

Un caleidoscopio di eventi e discipline mappato da «Interni», rivista che dal 1998 ha sistematizzato e raccolto tutti gli appuntamenti diffusi in città durante la Design Week