Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

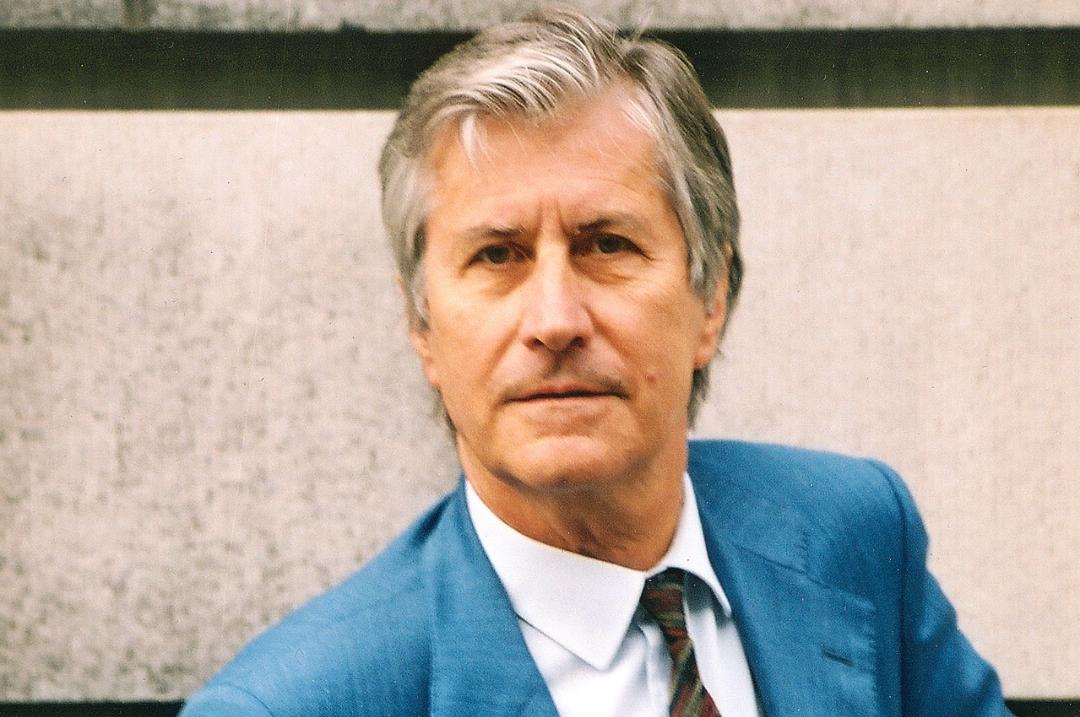

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoli«Un’istituzione culturale, per continuare a esistere, deve costantemente rivedere il ruolo che svolge nella società, per il singolo individuo come per la comunità. Noi lavoreremo per costruire una @galleriariccioddi sempre più inclusiva e contemporanea, non un santuario austero in cui conservare reliquie del passato, ma un luogo accogliente dove sentirsi a proprio agio, un centro di aggregazione da frequentare abitualmente per comprendere, attraverso il filtro dell’arte, la cultura del presente. Credetemi, vi piacerà ». Con queste parole, entusiaste e propositive, si è presentato Jacopo Veneziani (Fiorenzuola d’Arda, Pc, 1994) in occasione della sua nomina, il 29 novembre, alla presidenza della Galleria d’Arte moderna Ricci Oddi di Piacenza, diretta da Lucia Pini. La nomina è stata formalizzata dalla neosindaca di Piacenza Katia Tarasconi che, di Veneziani, sottolinea «la visione strategica, il dinamismo e la capacità di coinvolgimento che una già vasta platea gli riconosce come docente, scrittore e divulgatore». Non a caso, l’annuncio è comparso su Instagram, di cui Veneziani è un protagonista assai seguito, così come su Twitter e YouTube in cui, dice, parla «di arte, della sua storia e un po’ di più». Ma Jacopo Veneziani, noto anche per la sua partecipazione alla trasmissione «Le parole della settimana», condotta su Rai3 da Massimo Gramellini, è uno studioso serio e attrezzato. Dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi, è docente a contratto all’Università Iulm di Milano e autore di studi sulla pittura francese del Settecento, oltre che di due volumi per Rizzoli: #divulgo. Le storie della storia dell’arte (2020) e Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi (2021).

Come pensa di rendere, come lei promette, un museo «un luogo accogliente dove sentirsi a proprio agio» e «non un santuario austero in cui conservare reliquie del passato»?

La linea guida per è me è l’approccio che ha proposto Palma Bucarelli alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, quando ne era direttrice. Lei dirà: «Be’, così sono bravi tutti...». E in effetti è vero: in fondo, la Gnam è la sorella maggiore di ogni galleria d’arte moderna, quindi anche della Ricci Oddi. Quindi, punto a rendere il più possibile il museo uno spazio generatore di eventi, di riflessioni, di dibattiti in grado di uscire rapidamente dalle mura del museo stesso. Non lezioni sulla pittura dell’Ottocento, ma piuttosto il museo che seleziona temi ottocenteschi per parlare del presente nelle forme più immediate e urgenti: il ruolo della donna e il rapporto genitori e figli, i diritti dei lavoratori e la marginalizzazione. Il museo dovrebbe essere una sorta di gigantesco evidenziatore che, delle opere che custodisce, è in grado di mettere in luce quei particolari capaci di parlare ai vivi. Una sorta di incubatore di idee, anche se non mi piace tanto come espressione. Credo peraltro che sia questa la linea di tutti i grandi musei di oggi: luoghi in cui si parla d’altro attraverso l’arte, alla quale è affidato un ruolo di guida dello sguardo attraverso il presente.

Lo sguardo è protagonista anche di «Simmetrie», il suo secondo volume pubblicato per Rizzoli.

Il sottotitolo non a caso è Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi. Ho appena visto la mostra alla Gam di Milano che propone l’incursione di artiste femministe messe a confronto con le immagini di donne dell’Ottocento. Questo genere di parallelismi e di simmetrie tra epoche diverse è un modo possibile per far uscire il museo dalla sua bolla temporale.

Come si passa dai social e dalla tv alla presidenza di un museo?

Forse ho una visione un po’ anni ’80, ma ho sempre immaginato il mio uso dei social network come una sorta di piattaforma tra il mio mondo universitario e ciò che mi piacerebbe realizzare, ovvero lavorare nel mondo dell’editoria e della televisione, lavori entrambi preesistenti ai social. Il primo libro con Rizzoli mi è stato chiesto da una editor che mi aveva scoperto proprio su Twitter. La stessa dinamica si è ripetuta quando mi hanno chiamato in tv. Credo che, al di là di un mio uso opportunistico, i social abbiano veramente plasmato una nuova forma di comunicazione e di attenzione nei confronti dell’arte. La mia visione dei musei oggi dipende credo al 95% dai social... In effetti, non ho mai avuto impegni professionali concreti in un museo, se non qualche lavoretto al Mudec di Milano. Per fortuna ho un ruolo di presidente e non di direttore. I musei decollano se c’è un vero lavoro di squadra. Non ho certo le competenze della direttrice della Ricci Oddi, Lucia Pini. Forse a lei, però, io posso proporre una visione diversa per l’accesso di un pubblico più ampio. Le strategie di comunicazione sono molteplici, e io non ho certo la pretesa di propormi come un guru.

Come riesce a mettere in rapporto la sua attività di studioso e di docente con l’impegno su social e tv?

Il vero sogno della mia vità è di fare il divulgatore della storia dell’arte, su qualsiasi supporto mi sia concesso. Credo che una delle caratteristiche di un buon divulgatore sia quella di essere un po’ «bifronte» tipo Giano, come diceva Piero Angela: dalla parte dalla scienza per i contenuti e dalla parte della gente per il linguaggio. Il fatto di stare in trincea tra i due mondi mi aiuta a non perdere la correttezza di quello che dico senza però cadere nella trappola di voler essere a tutti i costi esaustivo e di parlare quindi solo agli specialisti. Bisogna essere in grado di sapere quando la storia dell’arte diventa noiosa, e molti lo dimenticano pur se (o proprio perché) molto appassionati. Accademia e presenza sui social e in tv sono come due piatti di una stessa bilancia che mi aiutano a trovare il mio punto di equilibrio. Anche per questo, credo di saper riconoscere quando l’ossessione dello storytelling va a discapito della realtà dei fatti. Alcune cose si possono rendere appetibili dal punto di vista narrativo senza però scrivere un’altra storia dell’arte che non corrisponde alla realtà. Il mio obiettivo è essere leggero senza essere superficiale. Il divulgatore è l’umanizzatore della sua disciplina.

Quali sono i suoi modelli di divulgatori? Forse Federico Zeri, Philippe Daverio, Alessandro Barbero?

Ognuno mi ha ispirato tasselli diversi della narrazione dell’arte. Piero Angela ma anche Alberto Angela per la sua capacità di attualizzare anche attraverso cortocircuiti temporali, come quando riconnette il Foro Romano come la Manhattan dei nostri giorni. Barbero con il suo pathos, Flavio Caroli con l’attenzione al dato intimo. Tomaso Montanari è più engagé, con un tono civile e politico. Daverio mi ispirava grazie alla sua capacità di umanizzare la genesi dell’opera, addirittura attraverso il tono da salotto parigino, che rendono croccante la narrazione di un oggetto frutto di gelosie, invidie, innamoramenti... Zeri è forse l’incarnazione migliore del divulgatore Giano, fino alla spettacolarizzazione, tanto da essere considerato il padre di Sgarbi che è lo spettacolo per eccellenza... Ovviamente io sono solo il loro stagista. Provo a trarre insegnamento da questi maestri.

Lei è piacentino. Che cosa significa per lei la Ricci Oddi?

Per me da piacentino significa un museo assopito, per me da storico dell’arte è invece una sorta di scrigno attraverso il quale scoprire l’altro volto dell’Ottocento, rispetto a quello supermainstream degli impressionisti, e l’altro volto del Novecento, rispetto agli altrettanto mainstream futuristi, cubisti e avanguardie varie... In questa nuova funzione cerco di non deludere né l’una né l’altra faccia. Ora, dopo una lunga fase senza addirittura direttore, è prima di tutto necessario individuare una sua identità.

In che modo?

Dobbiamo svecchiare, iniziando dai social e dalla sua identità visiva ed estetica. Far capire che, grazie alla sua storia e al suo tipo di collezionismo, la Ricci Oddi è uno spiraglio verso l’arte dimenticata, una giustiziera dell’arte non d’avanguardia. Nel breve termine, vogliamo lanciare segnali di cambiamento concreto, a partire dalla comunicazione. Dobbiamo rifare le didascalie, che ora non aiutano a comprendere ciò che si sta osservando. Identificare alcune opere raccontandole in modo un po’ più pop, come ha fatto anche Brera, puntando su aspetti «curiosi» o vicende particolari della vita dell’artista. In questo tornano utili i modelli divulgativi. Sono sporcature, cioè macchie di colore in più, importanti, rispetto alla continuità neutra del museo. È solo l’inizio, che dovrà proseguire online, per un museo che sia sempre più «content creator»: il museo deve essere il primo divulgatore del proprio patrimonio. Un’altra iniziativa che vorrei realizzare è la narrazione di un’«opera del mese», capace di generare dibattito: penso a «Colazione del mattino» di Amedeo Bocchi, uno dei nostri capolavori, che è pure un esempio di famiglia allargata. Parlare di «Susanna e i vecchioni» ci consente certamente di spiegare l’arte del passato, ma anche, ad esempio, di raccontare la violenza sulle donne. La Ricci Oddi deve diventare un minivulcano, pronto a esplodere.

Come reagirebbe se qualche attivista vandalizzasse il «Ritratto di signora» di Klimt, capolavoro del museo?

Condannerei il gesto, ribadendo che secondo me non aiuta la causa ambientalista nel senso della strategia di comunicazione, facendo anzi perdere il cuore del loro messaggio. Poi però cercherei subito di inventarmi qualcosa: magari terrei per un po’ l’opera macchiata, a patto che fosse in sicurezza, inventandomi qualcosa capace di sensibilizzare. Inviterei magari gli attivisti a parlare al pubblico, offrirei loro una vetrina, ma che sia dedicata a temi sostanziali e urgenti. D’altra parte, per essere credibile l’istituzione «museo» deve diventare sempre più «green». Non si può parlare di risparmio e sostenibilità se poi non si differenzia la spazzatura neanche tra i dipendenti...

Come sono cambiati e come cambieranno i musei dopo il Covid-19 e la crisi energetica di questi mesi?

Il Covid è stato un acceleratore di cambiamento, ha sbloccato preconcetti molto diffusi e radicati sulla possibilità di fruire del patrimonio anche (certo non solo) attraverso la divulgazione digitale. E ha insegnato a non improvvisare, ma a strutturarsi. Spero che questo accada anche per la crisi finanziaria. Credo che il caro bollette smaschererà alcune delle grandi ipocrisie dei nostri giorni: molti musei saranno costretti a chiudere se non saranno sostenuti. Sarà l’occasione di vedere chi sarà a fianco dei musei più poveri, chi davvero sosterrà l’arte e la cultura.

Jacopo Veneziani

Altri articoli dell'autore

Un viaggio nel complesso rapporto tra il tennis e l’arte contemporanea

È scomparso a 94 anni l’architetto torinese il cui nome è legato indissolubilmente al restauro del Castello di Rivoli e all’impegno in Afghanistan per il consolidamento del minareto di Jam e lo studio per la conservazione e la valorizzazione dei Buddha di Bamiyan, distrutti dai talebani nel 2001

Per tre giorni, Intesa Sanpaolo apre le porte della sua iconica sede, che in dieci anni ha accolto mostre, reading e spettacoli di successo, da Tiziano ad Alessandro Barbero. Ora arriva Andy Warhol

Aperture straordinarie e musei statali (e non) a 1 euro sabato 17 maggio per la XXI Notte Europea dei Musei, iniziative in tutt’Italia domenica 18 maggio per la Giornata Internazionale dei Musei