Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Bergamini

Leggi i suoi articoliA Tozeur si arriva dopo cinque ore buone di auto da Kairouan (Al Qayrawan, in arabo), la città della Grande Moschea di Sidi-Uqba che con i suoi 9mila metri quadrati è una delle più significative e storiche del Nord Africa (la sua costruzione risale al 670 d.C.), oltre che centro dell’arte tessile che porta i tappeti prodotti qui a essere commercializzati non solo per tutto il resto della Tunisia, ma negli showroom e nelle fiere del mondo. Kairouan, oltre a essere annoverata tra i siti dell’Unesco, vive anche di un’allure spirituale molto particolare: è considerata città sacra dell’Islam, e una serie di sette pellegrinaggi qui valgono come un viaggio sacro a La Mecca, quello che ogni buon musulmano deve compiere almeno una volta nella vita.

Un tempo, a Tozeur, si arrivava anche in treno, come cantava nel 1984 Franco Battiato con Alice, ma oggi le locomotive si fermano a Gafsa, cittadina a 150 chilometri più a nord, «porta del deserto» che in realtà rappresenta una delle cartoline più povere del Paese del Magreb.

Da Gafsa a Tozeur il paesaggio è quasi uniforme, se si esclude il cielo che sembra uscito dal lirismo pasoliniano del «Che cosa sono le nuvole»: filari di fichi d’india a fare da guardrail, uliveti, fiori selvatici o terra bruciata dal sole, dipendendo dall’epoca dell’anno in cui si sceglie di compiere questo tragitto, fino al suolo di un deserto che non è composto dalle celebri dune sabbiose dell’Erg Chebbi marocchino, ma da terra argillosa. Imponente, sullo sfondo, l’ultimo tratto dell’Atlante, la grande catena montuosa sacra della religione islamica, nelle sue propaggini orientali.

Tozeur si apre al lato di una vasta oasi e, nonostante le sue ridotte dimensioni, la sua Medina conserva ancora un’autenticità che in molte altre città, da Tunisi a Monastir, ad Hammamet, appare in parte persa a causa dell’ingresso di migliaia di attività ben lontane dal tradizionale commercio locale, surclassato dai marchi contraffatti e da «ninnoleria» di vario tipo. A Tozeur, invece, la Medina di mattoni è abitata dai locali e lo spazio per i negozi è decisamente esiguo: caratteristiche che la rendono un gioiello dove poter scoprire l’architettura berbera e le sue simbologie, senza essere costantemente subissati da richieste di attenzione.

L’arrivo a Tozeur segna però anche l’avvicinamento alle mitiche «oasi di montagna» e a una serie di set cinematografici, o a quel che ne resta, che rendono questo tratto di Sahara una sorta di Hollywood in formato site-specific, dove la vera scenografia è il paesaggio duro e silenzioso che, lentamente, copre le vestigia di lungometraggi più o meno famosi e memorabili, o che riecheggia di esperienze al limite dell’avanguardia: fu Bill Viola (1951-2024) a scegliere, nel 1979, il Chott el-Djerid come scenario per l’omonimo videodocumentario, «Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat)». In realtà il video (28 minuti, in collezione permanente in vari musei, tra cui il MoMA) inizia con un pianosequenza delle pianure innevate del Midwest americano e del Saskatchewan canadese, per poi passare bruscamente all’arido deserto tunisino che l’artista filmava solo quando riteneva che le condizioni atmosferiche fossero ideali, aspettando a volte diversi giorni prima di premere «Rec» sulla telecamera che, con movimenti minimi, veniva spostata di pochi centimetri tra una ripresa e l’altra, per riuscire a ricreare un effetto zoomato nel momento del montaggio.

Bill Viola, «Chott el-Djerid (A Portrait in Light and Heat)», 1979. © 2025 Bill Viola

Un paesaggio onirico, nemmeno a dirlo, permeato dai suoni dell’ambiente naturale, ma anche di auto e motociclette che sfrecciano distanti. Il Chott el-Djerid, come frequentemente accade nei deserti, è spettacolare per la sua natura cangiante, metamorfica: specchio d’acqua durante poche settimane nell’inverno sahariano, a causa delle piogge brevi e abbondanti che cadono tra gennaio e febbraio, il Chott «lago salato», si trasforma con la stagione arida in una valle di cristalli candidi che intervallano la secca terra, dove le mutazioni di colore sono continue in base al passare delle ore e della luce del giorno. Un’occasione unica per osservare qualche dettaglio di questo infinito, è percorrere la strada che porta da Tozeur verso Kebili, un ponte verso l’immensità, dove (come accade nel video di Viola) è ancora possibile ascoltare e «vedere» il sacro silenzio che la natura può sussurrare al nostro udito e alle nostre retine affaticate da miliardi di reel e false promesse di magiche mete.

Eppure, nei dintorni di Tozeur, gli angoli al limite dell’onirico si sprecano, a partire appunto dalle «oasi di montagna»: ebbene sì, non si tratta di nulla che abbia a che fare con il deserto, spiega una giovane guida locale, ma proprio con le estremità dell’Atlante, per il loro essere «in quota».

L’oasi di Chebika è forse la più spettacolare, e per diversi motivi. Soltanto nella ristrettissima area del suo palmeto, incastonato in una minuscola valle racchiusa da cime rocciose, crescono 15 varietà di datteri tra la quarantina che si incontra sparsa per tutto il territorio del Paese; un frutto sacro che viene ampiamente consumato anche durante il Ramadan, per la sua capacità di essere nutriente senza offendere l’«umiltà» del digiuno. Chebika, però, è stata anche teatro di un passato inquietante che ancora riecheggia: nel 1969 una pioggia torrenziale durata diversi giorni distrusse quasi completamente il villaggio berbero arroccato al proprio picco, costringendo gli abitanti a ricostruire l’abitato un paio di chilometri più a valle.

La stessa sorte, nella stessa epoca, era toccata a Midés, località al confine con l’Algeria il cui paesaggio a sua volta parla di adattamenti millenari: le antiche case, oggi abbandonate, erano costruite su un costone di roccia le cui sponde sono bagnate da un corso d’acqua fantasmatico che nasce in Algeria, entra come un amante clandestino in terra tunisina e ritorna, dopo alcune anse, nel Paese d’origine.

Percorrere i villaggi abbandonati, tanto di Midés quanto di Chebika, è un’esperienza fortemente emotiva e a tratti inquietante, segnata dai resti di costruzioni domestiche in cui le antiche porte, di albicocco o di palma, rimangono a testimoniare la provenienza rispettivamente nobile o popolare delle famiglie che vi abitavano. Tuttora decorate con la mano di Fatima benaugurante e i tre battenti differenti disposti sul legno ad altezze differenti, per consentire all’ospite (uomo, donna o bambino) di farsi riconoscere da chi si trovava all’interno dell’abitazione, caratteristica dell’architettura domestica che ancora si tramanda.

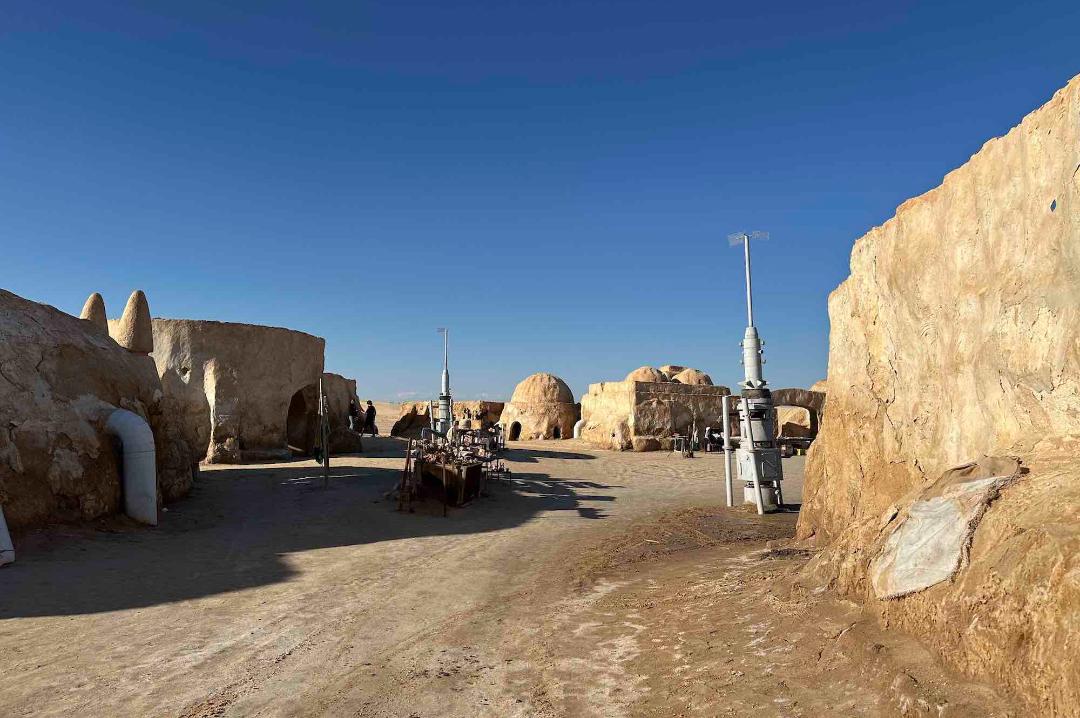

Il deserto intorno a Tozeur non è rimasto immune dalla passione umana per i luoghi «sovrannaturali», entrando a più riprese nell’occhio del cinema. Nel 1977, infatti, George Lucas ambientò qui parte di «Guerre stellari» (il primo e indimenticato episodio della saga, sebbene oggi sia stato ribattezzato «Star Wars: Episodio IV. Una nuova speranza»...), rendendo questo angolo di deserto, a qualche chilometro di fuoristrada dalla cittadina di Nefta, uno dei luoghi più ricercati dai cinefili amanti dei viaggi. Ancora ben conservata è l’immaginaria città del pianeta Tatooine, dove Luke Skywalker (interpretato da Mark Hamill) giungeva nel momento di intraprendere il viaggio per trovare il vecchio Jedi Obi-Wan Kenobi.

Nuovamente a pochi minuti di fuoristrada, si incontra anche lo scenario quasi intatto, e che decisamente corrispondente al detto «una cattedrale nel deserto», della serie «Kingdoms of Fire», girata nel 2002 dalla casa di produzione britannica Action Time: un dramma storico-fantastico che racconta la storia della lotta tra un giovane principe e un terribile drago che minaccia il suo regno. Più spettacolare in fatto di natura, ma non meno iconica, è la pietra Ong Jemal, scenario de «Il paziente inglese», lungometraggio che nel 1996 portò al direttore Anthony Minghella l’Oscar per la Miglior Regia, tra le altre 12 menzioni che il film ricevette.

Infine, tornando nuovamente indietro nel tempo, e più precisamente nel 1971, anche alcuni minuti di «Quattro mosche di velluto grigio», ultimo capitolo della trilogia di Dario Argento dedicata agli animali, furono girati proprio nella vasta area del Chott el-Djerid. Una rivendicazione del potere del brivido dove sembra regnare solamente la presenza di un’assoluta pace.

Nei pressi della cittadina di Nefta, una struttura eretta per «Kingdoms of Fire» (2002)

Altri articoli dell'autore

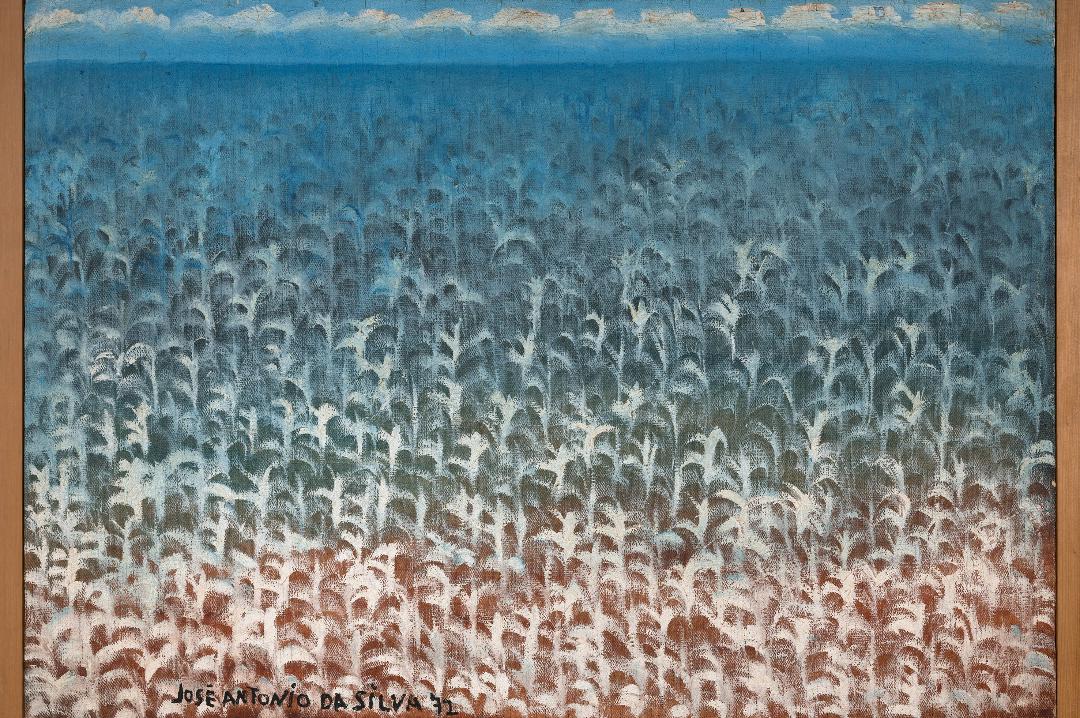

Un «diario di voce» getta una nuova luce sull’artista di Fortaleza, figura di primo piano dell’arte più recente ma poco conosciuto in Italia, che non è sfuggito all’interesse della più potente galleria brasiliana

A San Paolo due mostre celebrano uno dei più amati «primitivisti» di sempre, corteggiato dall'arte ufficiale e dal mercato. Ne parliamo con Vilma Eid, fondatrice della galleria Estação

La curatrice Diane Lima ha scelto le artiste Rosana Paulino e Adriana Varejão per un padiglione ispirato alla pianta Dieffenbachia, molto bella ma altrettanto tossica

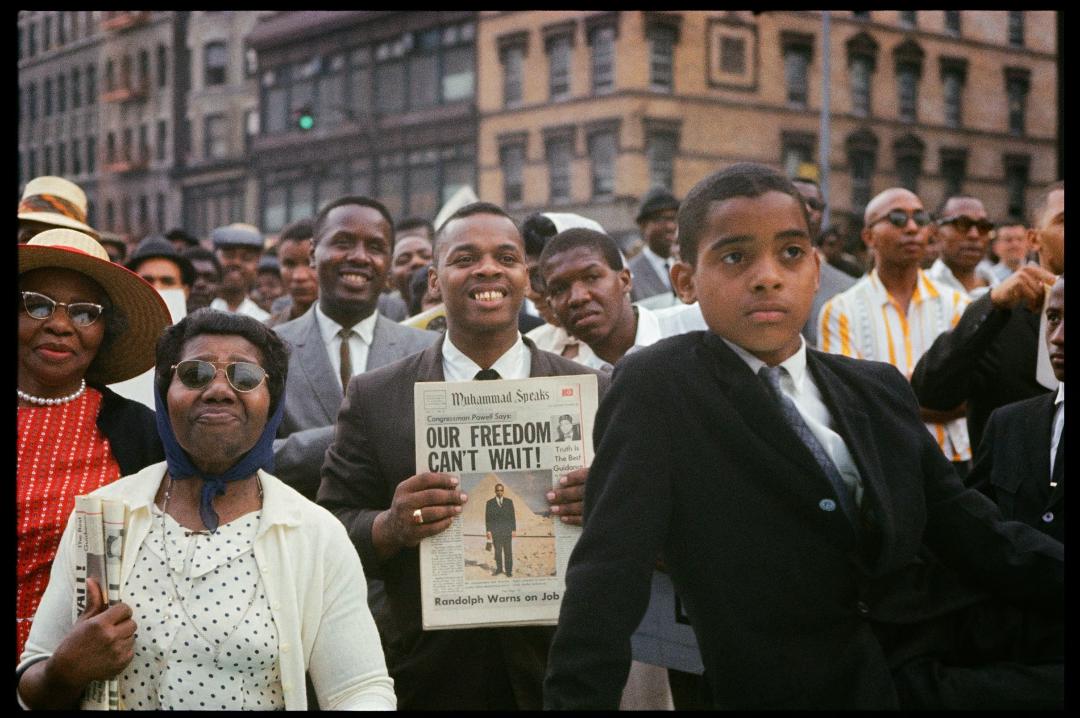

Per la prima volta il Brasile rende omaggio al fotografo statunitense in una grande mostra all’Ims. Un’occasione per riflettere sulle questioni del razzismo strutturale e della «invisibilizzazione» delle minoranze