Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliIn una lettera del 26 marzo del 1529 san Gaetano Thiene, nel pieno della tempesta luterana, invitava i fedeli cattolici a restare legati «con humiltà» a Santa Madre Chiesa che «in se sine ruga, licet in ministris prostituta» (in sé è senza rughe anche se nei suoi ministri è prostituta). Il virtuoso Gaetano (1480-1547), fondatore dell’ordine dei Teatini, ne aveva ben ragione: dalla sua giovinezza si era infatti visto passar davanti una serie di papi non troppo raccomandabili. Nato sotto Sisto IV, era cresciuto fra Innocenzo VIII e Alessandro VI, e poi si era ritrovato Giulio II, Leone X, il povero Adriano VI, Clemente VII e sarebbe morto sotto Paolo III. Tutti papi che furono senza alcun dubbio splendidi mecenati di arte e di cultura, ma sul piano morale spesso da brivido. Ed è già tanto se san Gaetano, e con lui una gran fetta d’Italia non sia passata in massa ai luterani: questo sì che è un vero miracolo.

I papi nei secoli seguenti si sono emendati, e parecchio, e con loro la curia romana. La fine del potere temporale ha fatto molto bene alla chiesa che ha acquistato una autorevolezza e un potere mondiale che certo non aveva prima quando il suo regno si estendeva a quasi tutto il centro Italia. Il territorio della chiesa ridotto a 44 ettari quadrati non ha mai cessato di interessare e, come tutte le cose che sembrano, o forse lo sono sul serio, misteriose, il nuovo Vaticano, quello in versione ridotta, ha suscitato curiosità d’ogni tipo: film, romanzi, serie televisive, sceneggiati. Le strampalate storie di Dan Brown, senza capo né coda, in cui il Vaticano e i preti sono sempre parte essenziale, sono diventate libri di successo mondiale e film di altrettanto mondiale riscontro. Uno, addirittura, il primo, Angeli e Demoni narra una storia che in gran parte si svolge durante un conclave con ammazzamento, fra gli altri, di ben quattro cardinali. Per non parlare delle due serie televisive di Paolo Sorrentino «The Young Pope» e «The New Pope» dove i conclavi e gli intrighi ad essi legati si sprecano, o di «Habemus Papam» (2011) di Nanni Moretti con un protagonista che dal conclave dovrebbe passare direttamente a un reparto di psichiatria; alla serie franco-tedesca sui Borgia (sempre del 2011), che procede allegramente splatter fra conclavi, sesso e omicidi, al recentissimo, pluripremiato ma jettatorio, «Conclave» (2024) diretto da Edward Berger dove, fra le varie disgrazie, stravaganze e simonie, il regista ha ben pensato di infilare anche un kamikaze che riesce a semidistruggere la Cappella Sistina.

I conclavi, effettivamente, sono eventi che hanno sempre interessato anche persone non propriamente devote. E molto spesso si è tentato (a volte con successo) di influenzarli con elezione di papi in grado di soddisfare la parte politica prevalente al momento. Eppure, dovrebbe essere lo Spirito Santo a dettare le regole.

Come giustamente sottolinea Alberto Melloni nel suo ottimo libro sul conclave edito con tempismo perfetto proprio in questi giorni (Il Conclave e l’elezione del papa. Una storia dal I al XXI secolo, 470 pp., Marietti 1820, Bologna 2025, € 29), in questi casi cala su Roma una vera e propria «follia mediatica» per una «proceduta non antichissima (in fondo a meno d’otto secoli) che però costituisce un’anomalia sexy nel mondo delle democrazie e delle democrature a suffragio universale», fra mitologia chiesastica, miti, bigottismo, e «detriti ideologico-spirituali andati in disuso».

La maggior parte delle persone non sa nulla sui conclavi e sa ormai poco anche sulla religione cattolica e le sue regole. Una cosa però la capiscono tutti bene: che il conclave è segreto e che proprio per questo motivo è molto interessante. È palese che, in linea generale, il conclave non lo amministra lo Spirito Santo che spesso, anzi, ha fatto errori clamorosi. E comunque, alla fine del conclave, quando il papa nuovo si affaccia su piazza San Pietro non ringrazia e non saluta lo Spirito Santo ma i suoi «Fratelli Cardinali» che lo hanno eletto. Il fine del conclave è dunque quello di eleggere un papa condiviso da tutta la chiesa cattolica e che eviti scismi (come ci sono stati spesso in passato). Melloni ricorda nel suo lavoro che ci sono alcune cose che mancano ancora negli studi sui conclavi a cominciare da «uno studio esaustivo sulla parte visuale includendo le arti figurative, il cinema per arrivare alla tv», e proseguendo su una «analisi della fortuna letteraria del tema».

Qui ci occuperemo, rapidamente, delle notevoli e sorprendenti fortune artistiche che il tema ha avuto nel corso dei secoli.

La fortuna artistica

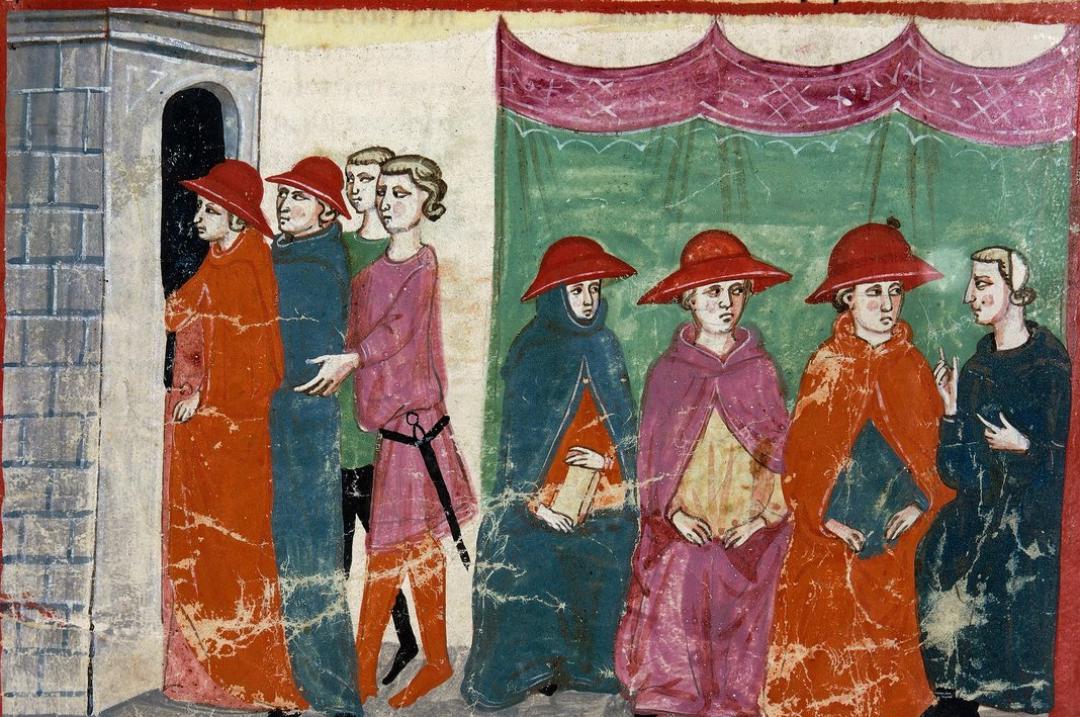

Il Medioevo illustrò i conclavi soprattutto nelle miniature. Uno dei primi, quello di Viterbo del 1270, dà il nome all’evento «cum clave», ovvero con la chiave o sottochiave nel senso letterale del termine. Le cronache ricordano che gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, stufi per anni di indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella sala grande del palazzo papale e ne scoperchiarono parte del tetto, in modo da costringerli a decidere al più presto chi eleggere come nuovo pontefice. Già prima in realtà ce n’erano stati di «elletti cum clave», ma non sempre si era riusciti a mantenere l’ordine e il segreto elettivo. Una miniatura trecentesca della Nuova Cronica di Giovanni Villani (1276-1348), (Chigi Codex, Vat Chigi L 296 VIII. Città Del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana), illustra l’«extra omnes», con l’accompagnamento alle porte degli estranei al conclave di Viterbo.

Miniatura trecentesca della Nuova Cronica di Giovanni Villani (1276-1348), Chigi Codex, Vat Chigi L 296 VIII. Città Del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

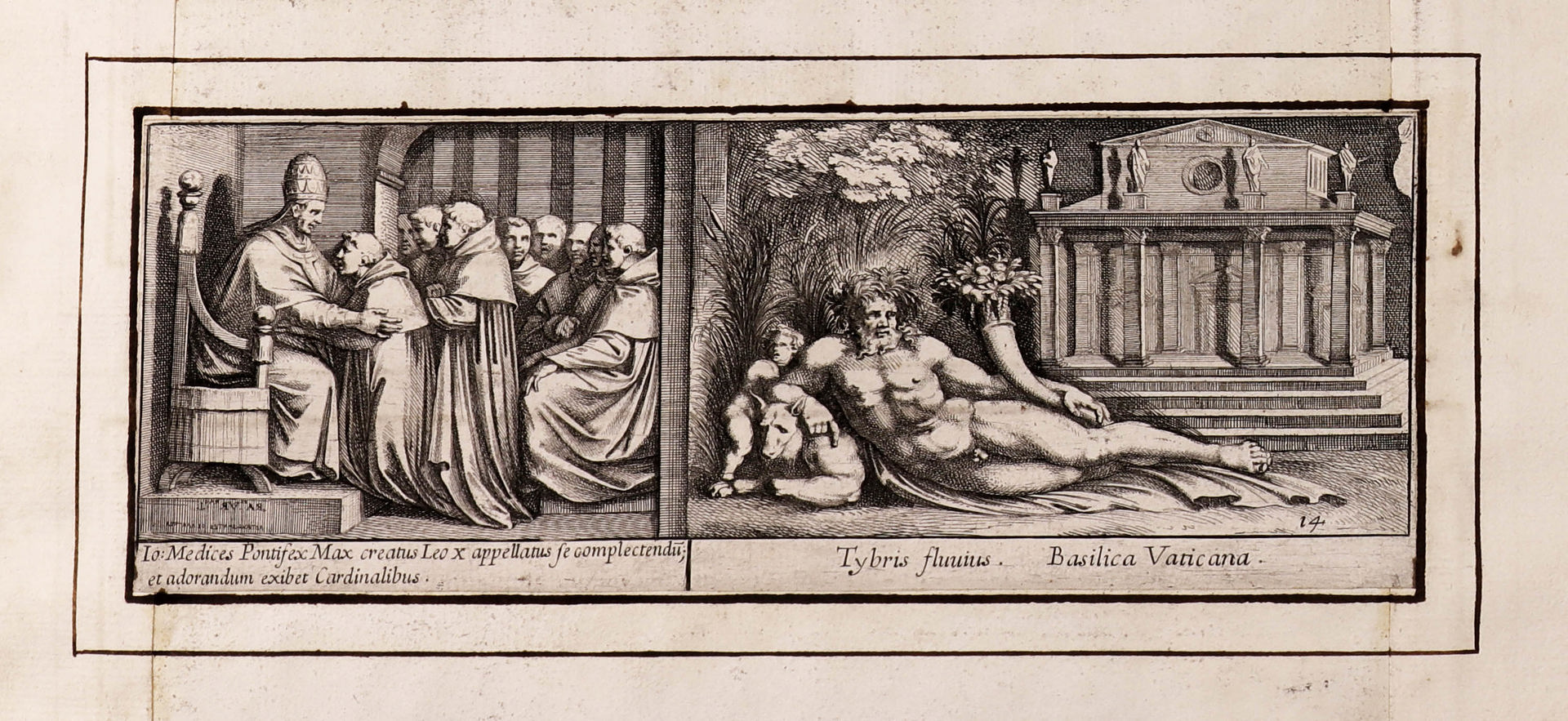

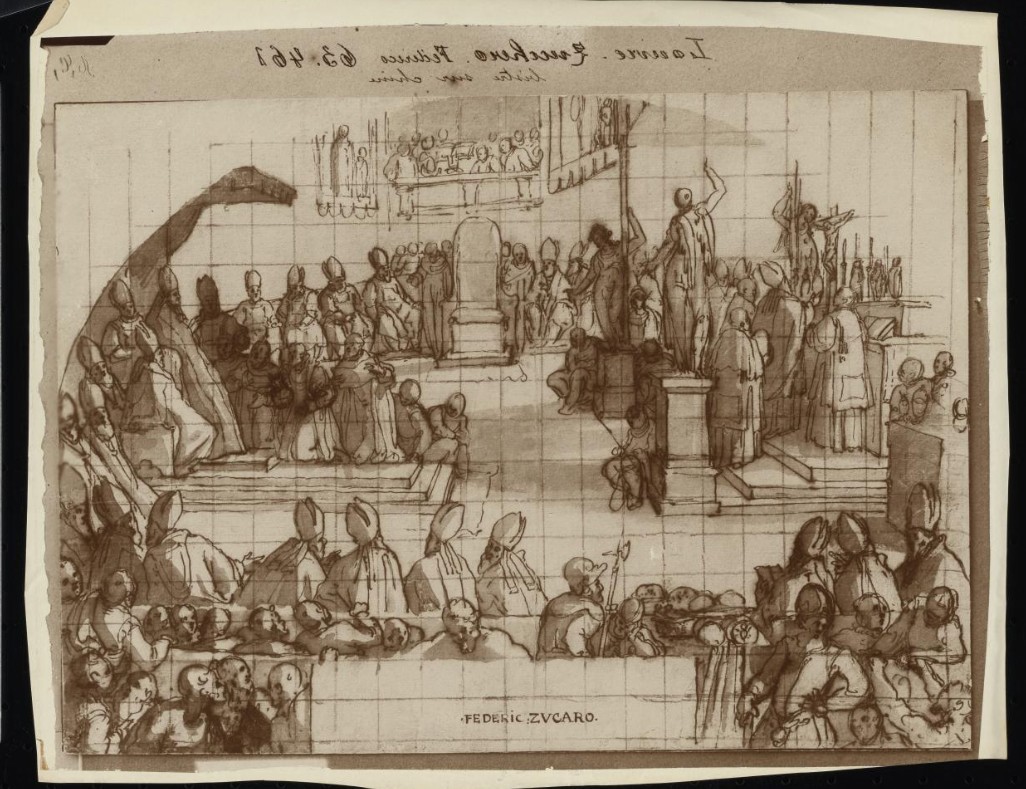

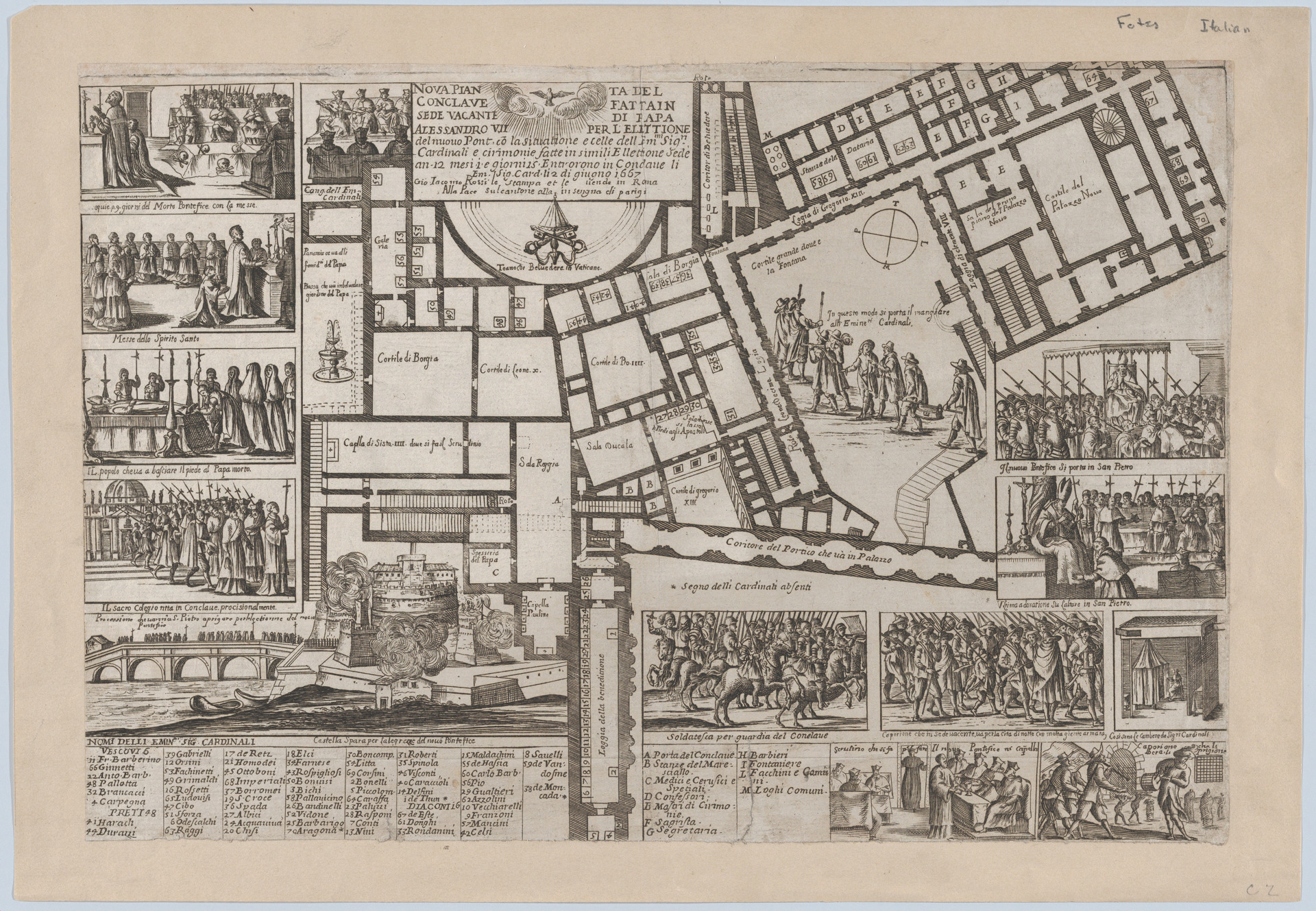

Papi come Leone X Medici si celebrarono nelle bordure degli arazzi vaticani ideati da Raffaello nel 1519, e si vede Giovanni de’ Medici in viaggio per andare al conclave, e poi lo stesso, divenuto papa Leone X, omaggiato dai cardinali del Conclave nelle bordure dorate dell’arazzo con la pesca miracolosa (Musei Vaticani), immagini riprese anche in incisioni seguenti di Pietro Santi Bartoli (1635-1700). Anche Federico Zuccari (1539-1609), illustratore squisito e pettegolo per eccellenza, non si lasciò sfuggire l’occasione di disegnare l’interno di un conclave in due raffinati fogli a china. Ma furono soprattutto i nordici a incuriosirsi sui conclavi e dal XVI secolo a Roma cominciarono ad apparire stampe messe in circolazione alla morte del papa. Lo scopo di queste stampe era quello di rivelare il rituale segreto e misterioso che circondava l’elezione di un nuovo pontefice. Con scene, simili a fumetti, accuratamente suddivise che mostravano i riti funebri, una mappa della Città del Vaticano e l’elezione, incluso un elenco dei nomi dei cardinali votanti, i grandi fogli del conclave divennero popolari tra i pellegrini e i visitatori di passaggio in Roma come le cartine geografiche per turisti prima dei cellulari. Il periodo ristretto in cui queste stampe venivano portate d’urgenza sul mercato, abbinato ai rituali immutabili, fece sì che molte delle immagini potessero essere ripetute da un conclave all’altro, con poche varianti. Gli stampatori erano spesso francesi o tedeschi anche se poi, a fine Seicento, subentrarono italiani come il celebre Giovanni Giacomo De Rossi (1627-91) che avevano fiutato un ottimo business.

Particolare di un arazzo disegnato da Raffaello con la pesca miracolosa, Musei Vaticani

Pietro Sante Bartoli, «I cardinali si congratulano con il nuovo papa Leone X»

Leone X riceve i complimenti del conclave in un particolare di un arazzo di Raffaello

Una china di Federico Zuccari raffigurante il conclave

Una china di Federico Zuccari raffigurante il conclave

Conclave papale dopo la morte di Alessandro VII, con una mappa iconografica della Città del Vaticano e scene del funerale, della processione e dell’elezione del nuovo papa di Giovanni Giacomo De Rossi, 1667

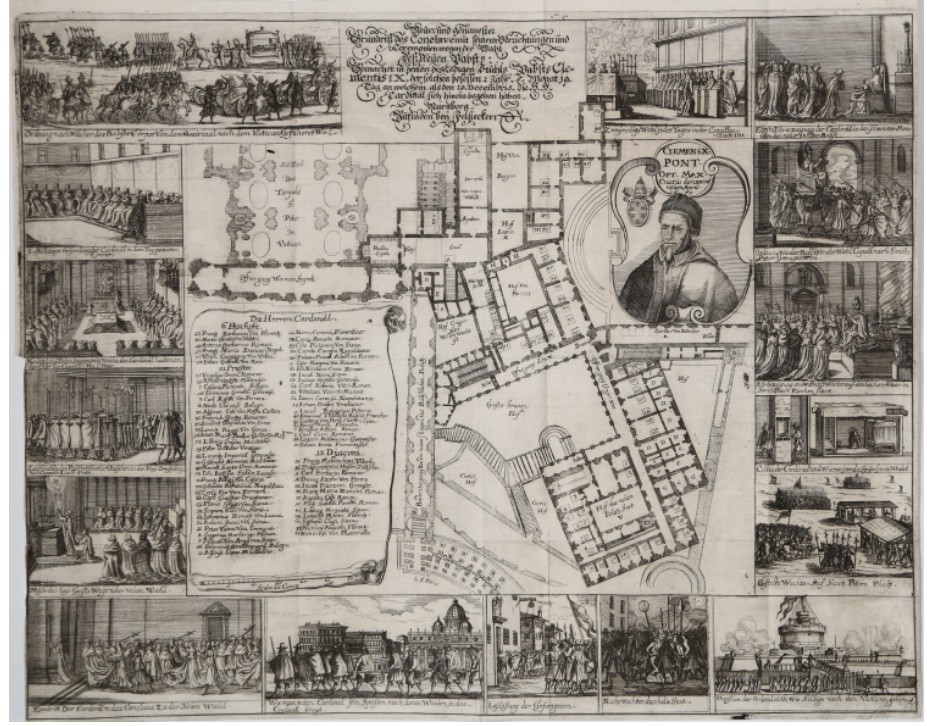

Incisione realizzata in occasione del conclave del 1669-70, Francoforte

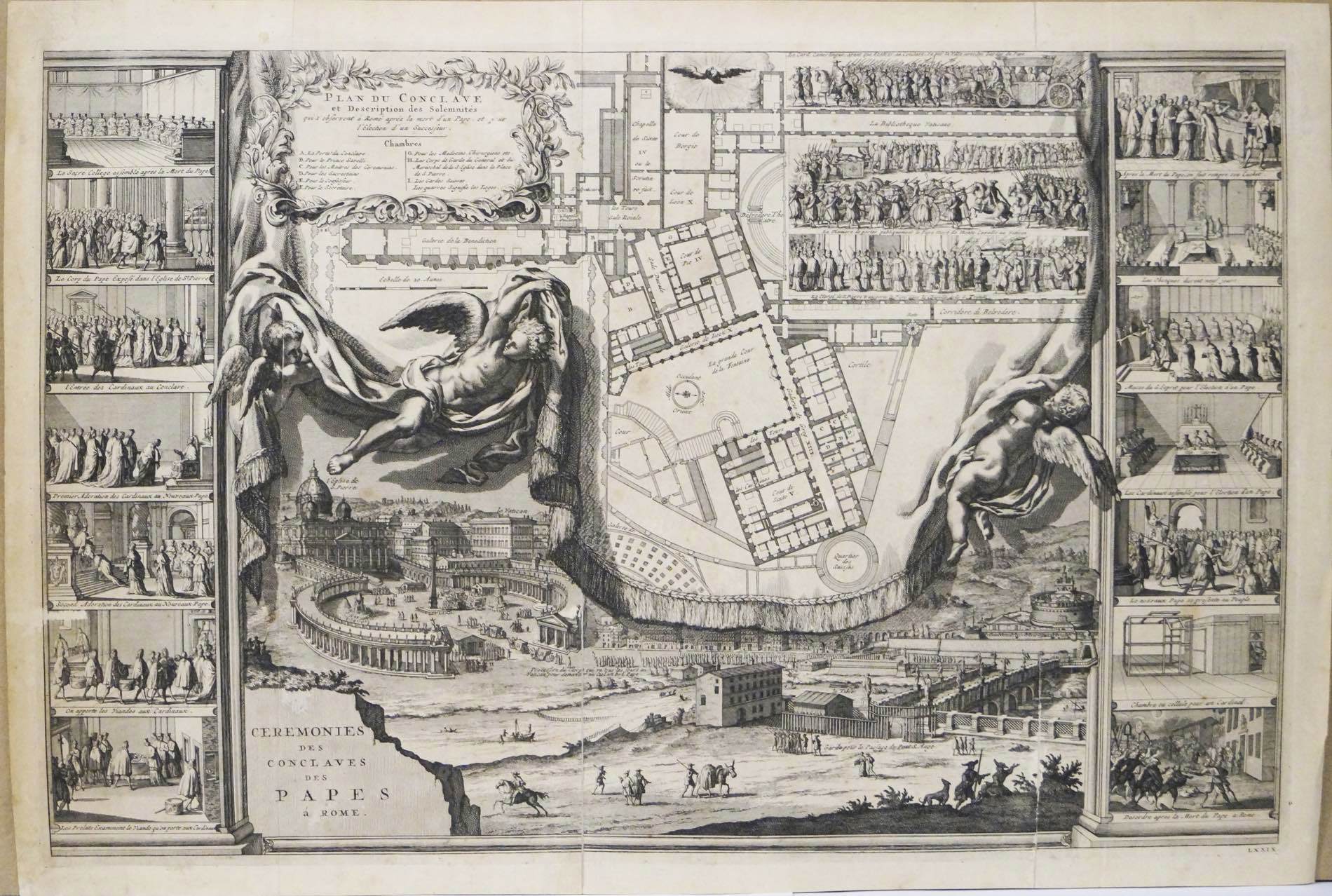

Il piano ideale di un conclave di Pierre Mortier, Amsterdam, 1704

Ci fu chi si concentrò su episodi conclaveschi poco edificanti come le accese discussioni con veti incrociati, zuffe e botte da orbi nel conclave seguito alla morte di Urbano VIII, durato ben 37 giorni e di cui esistono un disegno di Caspar Luyken (1672-1708) al Louvre e un’incisione, dove pare in corso un vero e proprio incontro di pugilato. Austro-spagnoli contro francesi, e contro italiani, tutti contro tutti, neanche fosse stata la finale di un mondiale di calcio. Alla ricerca di un compromesso si elesse Giovanni Battista Pamphili, quell’Innocenzo X che ben conosciamo nel vertiginoso ritratto che gli fece Velázquez. Tralasciamo per carità cristiana le caricature, spesso molto pesanti, che gli inglesi dedicarono ai conclavi, ma non possiamo dimenticare che ben prima di Trump il cattivo gusto viaggiava per l’Europa: il re Cristiano IV di Danimarca (1577-1648), ad esempio in concomitanza di un conclave, si divertì a travestirsi da papa e ad andare in giro per la sua nazione devastata dalle guerre (da lui in gran parte provocate) con i suoi cortigiani travestiti da cardinali. Un’incisione li accomuna tutti con facce da veri stupidi. E non fanno ridere.

Jan Luyken o Caspar Luyken, «Battaglia per l’elezione di Innocenzo X», 1702

Caspar Luyken, «Conclave per l’elezione di papa Innocenzo X», 1644

Jan Luyken, «Christiaan IV re di Danimarca vestito da papa si vanta con i suoi cortigiani»

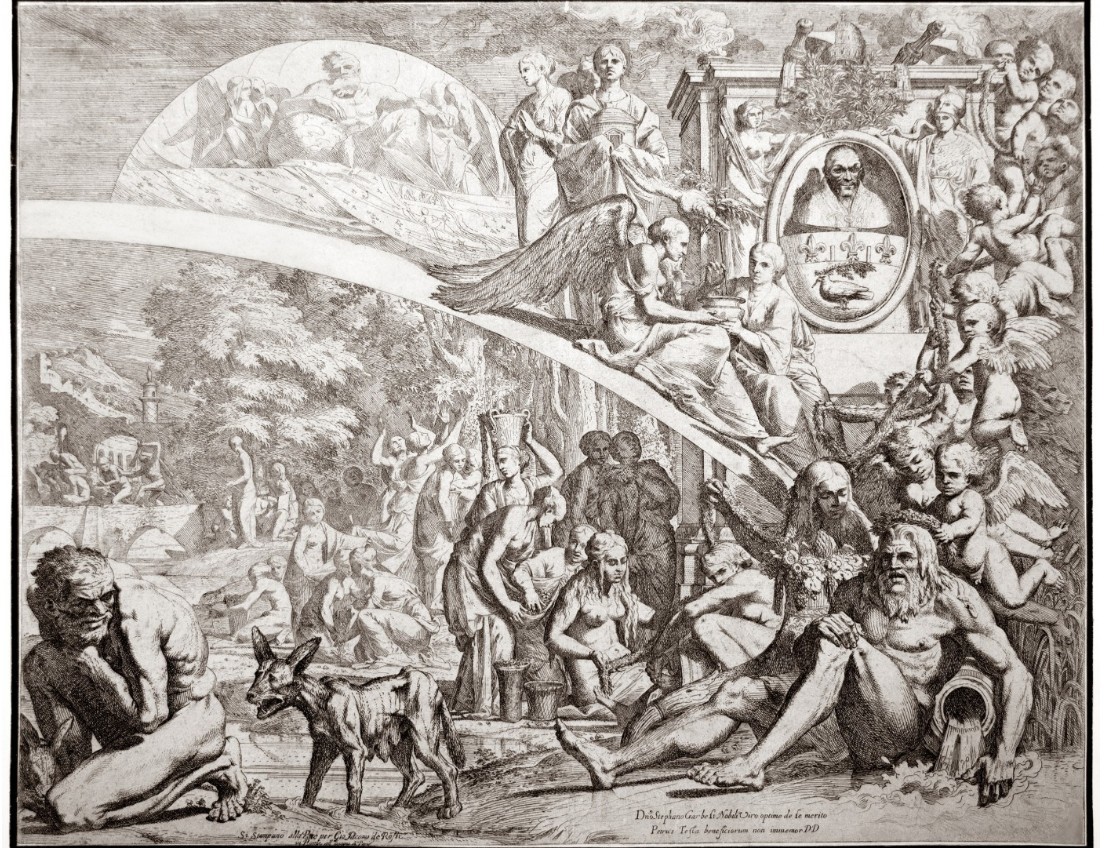

In Italia abbiamo invece artisti che si cimentano in varianti sul tema dell’elezione del papa come il bizzarro e inquieto Pietro Testa detto il Lucchesino (1612-50) che incise un’allegoria della pace dedicata all’appena eletto Innocenzo X (1644) piena, fra l’altro, di procaci nudi femminili, con un busto del papa che osserva perplesso da una nicchia un caos di persone, animali, fiumi e mostri. Molti sarebbero ancora i casi curiosi e anche divertenti da segnalare, ma passando rapidamente alla pittura dobbiamo segnalare un quadro singolare, di Francisco de Zurbarán del 1628-29 (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), raffigurante san Bonaventura che prega affinché il conclave elegga un buon papa. Il santo inginocchiato ha sul tavolo la tiara papale appoggiata su un piatto dorato ed è in dialogo con un angelo. Nello sfondo ci sono i cardinali in concistoro che costituiscono una grande macchia rossa, in primo piano in penombra in basso una serie di uomini (servi? cortigiani?) che origliano e poiché indossano tutti un cappello nero e hanno lunghi baffi neri sembrano tanti antenati di Zorro.

Nel 1687 circa Sebastiano Ricci dedicò al Conclave un dipinto modernissimo, parte di un ciclo maggiore, che celebrava l’elezione unanime e rapida del cardinale Alessandro Farnese (1534) diventato Paolo III. Nello sfondo i cardinali riuniti sembrano consultarsi, in primo piano su un tavolo tondo stanno il triregno, la croce astile e gli abiti pontificali, risplendenti sotto la colomba (simbolo dell’aspirazione divina), che porta nel becco un ramo di giglio. La colomba sembra arrivata con un missile intercontinentale che esplode proprio sul tavolo: raggi luminosissimi si dipartono infatti dal sacro uccello creando un’atmosfera irreale e magica.

Un’allegoria di Pietro Testa, 1612-50

Francisco de Zurbarán, «San Bonaventura prega per una buona elezione papale», 1628-29

Sebastiano Ricci, «Conclave»

Di François Marius Granet è la «Riunione prima del Conclave» del 1833 (all’Ermitage di San Pietroburgo) dove vediamo uno dei suoi temi prediletti, quello degli interni di conventi romani freschi e ombrosi. Un frate sta predicando a un gruppo di cardinali sonnacchiosi (con altri religiosi e persone del popolo), forse è estate e lì dentro si sta proprio bene soprattutto se parati di mantelletta, talare e berretto rosso.

Ci sveglia il chiassoso austriaco Hans Makart (1840-84) che fra 1863 e 1865 dipinse un conclave ambientato in epoca cinquecentesca (Neue Pinakothek, Bayerische Staatsgemaeldesammlungen, Monaco di Baviera), che vede discussioni molto accese, forse immaginando l’elezione di Giulio II, ottima occasione comunque per sfoggio di lunghissimi codazzi cardinalizi rossi in stoffa marezzata.

Ultimo di questo rapidissimo excursus è un quadro, assai debole ma che permette considerazioni molto interessanti, di Belisario Gioja raffigurante il cardinale di Venezia, Giuseppe Sarto, che nel 1903 parte per recarsi al conclave. Una gondola lo aspetta, i sacerdoti lo salutano, la gente si affolla a guardare. Non tornerà più perché diverrà papa Pio X eletto dopo un conclave tempestoso con l’Austria, che, come altre monarchie cattoliche, aveva ancora l’antico diritto di veto («ius exclusivae») nella scelta del Papa e che consentiva di impedire l’elezione di un candidato. Lo esercitò per l’ultima volta e lo pagò caro poiché si era alla fine dell’impero e di un intero mondo. Fu impedita l’elezione dell’intelligente e dinamico cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, inviso a Francesco Giuseppe. Si scelse il mite Giuseppe Sarto che divenne Pio X. E che l’anno dopo la sua elezione abolì per sempre quel detestabile diritto con la costituzione apostolica «Commissum Nobis» del 20 gennaio 1904. La chiesa si era finalmente svincolata da influssi esterni. I conclavi divennero affari vaticani e, proprio per questo motivo, di interesse mondiale.

François-Marius Granet, «Prima del conclave»

Hans Makart, «Il conclave»

Gioia Belisario, «Il cardinale Giuseppe Sarto parte per il conclave», 1903

Altri articoli dell'autore

Un’importante mostra all’Archivio di Stato di Roma, illustrata dalle foto di Massimo Listri, narra attraverso i documenti la storia degli ospedali romani nei secoli e la loro partecipazione attiva all’assistenza dei pellegrini

Il composito ritratto di una nazione in divenire fra splendori artistici ineguagliabili, guerre, rivolte, omicidi efferati e cannibalismo, un Paese dove i pittori hanno dipinto nel Seicento almeno cinque milioni di quadri

All’Accademia di Francia a Roma una grande mostra per ricordare i luoghi dove Cristianesimo, Ebraismo e Islam si intrecciano in un armonioso dialogo

All’Instituto Cervantes e alla Real Academia de España, una mostra esplora le profonde diramazioni della cultura spagnola nell’Urbe e sottolinea l’abbondanza e la sfaccettata ricchezza delle relazioni artistiche e culturali tra i due Paesi