Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rischa Paterlini

Leggi i suoi articoliChe cosa significa oggi fare una mostra d’arte nazionale? Un censimento, un racconto corale, un esercizio critico? Con «Fantastica», 18ma edizione della Quadriennale d’Arte, la risposta non è univoca, ma volutamente plurale. Cinque curatori – Luca Massimo Barbero, Francesco Bonami, Emanuela Mazzonis di Pralafera, Francesco Stocchi e Alessandra Troncone – hanno delineato cinque percorsi autonomi che convivono senza cercare sintesi né gerarchie. Un progetto che rinuncia a formule rassicuranti per restituire la complessità della scena artistica italiana degli ultimi venticinque anni.

Sono 54 gli artisti coinvolti, molti alla loro prima partecipazione, con una significativa presenza di under 35 e numerose nuove produzioni. Lo spazio è stato trasformato in un dispositivo narrativo dallo Studio BRH+, di Barbara Brondi e Marco Ratinò, il cui allestimento è stato elogiato da tutti i curatori per la capacità di accogliere e valorizzare prospettive diverse. A rendere possibile questa edizione è stato Luca Beatrice, che ha selezionato i curatori mescolando consapevolmente le carte, tracciando coordinate iniziali senza imporre direzioni precostituite. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto, ma anche un’indicazione precisa: immaginare la mostra non come celebrazione, ma come spazio critico, aperto e vitale.

Dopo aver esplorato, con Walter Guadagnini, la memoria storica della Quadriennale del 1935, questo nuovo capitolo si concentra sul presente, raccogliendo le voci dei cinque curatori chiamati a immaginare «Fantastica». Le loro parole — ciascuna con un proprio ritmo e una propria postura — compongono un diario di bordo, una narrazione condivisa che non cerca l’esaustività ma un orientamento. Un viaggio dentro l’arte italiana contemporanea post-Duemila, che riflette su cosa significhi oggi fare arte e prendersene cura.

Per ragioni di sintesi, non tutti gli artisti potranno essere citati e me ne scuso: ciò che segue è una selezione di voci, attraversamenti, episodi emblematici, capaci di restituire almeno in parte la ricchezza corale della mostra.

Vedovamazzei

Luca Massimo Barbero | «Il mio progetto parte dall’autoritratto, ma è un pretesto, un enigma»

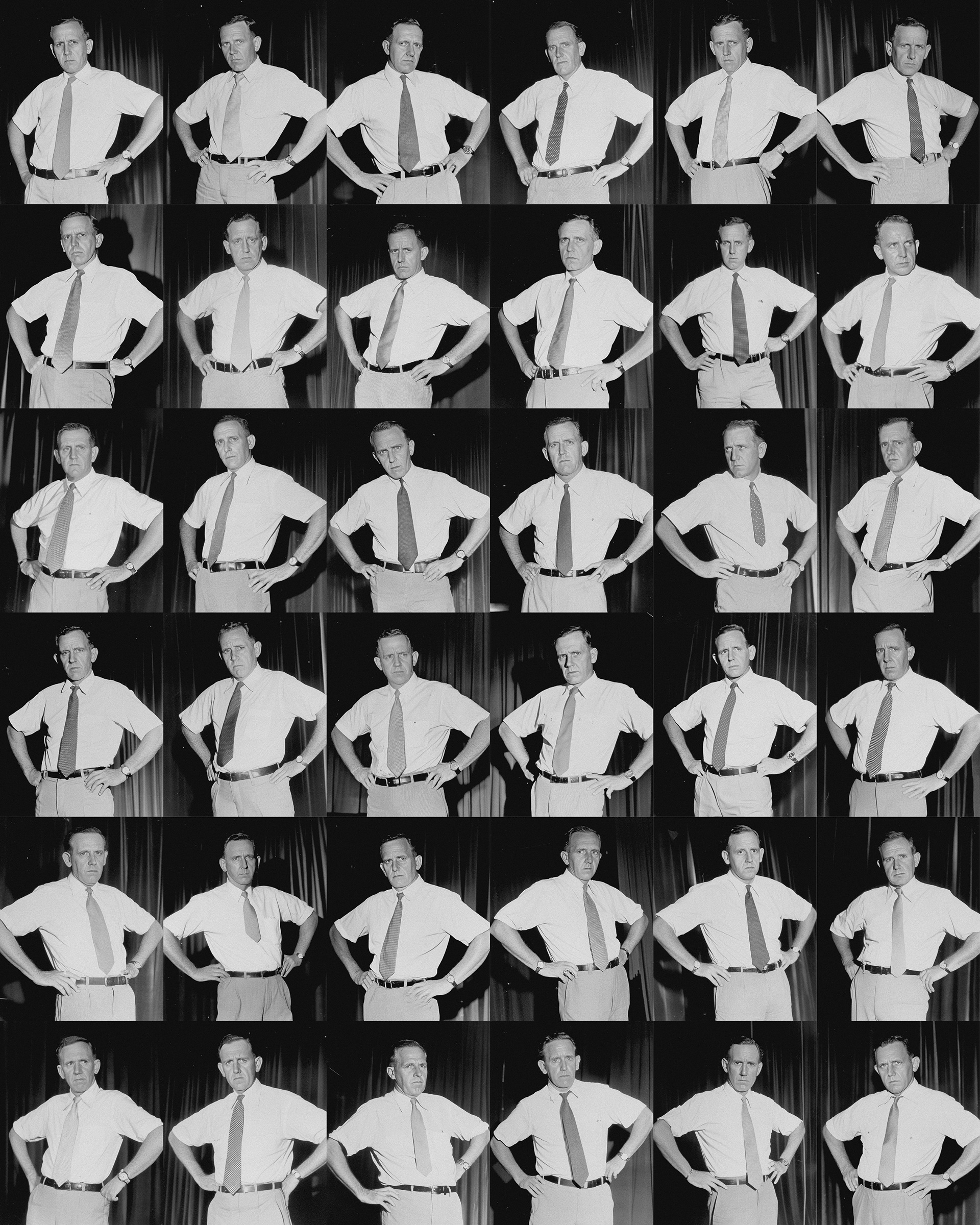

Iniziamo questo viaggio con Luca Massimo Barbero. «Il mio progetto parte dall’autoritratto, ma è un pretesto, un enigma», racconta lo studioso, curatore e critico d’arte moderna e contemporanea. Tra i maggiori conoscitori dell’opera di Lucio Fontana, Barbero sceglie di aprire la sua narrazione proprio con un omaggio al Maestro: una fotografia inedita di Roberta Orio che riproduce Io sono un santo, io sono una carogna, tela bifronte che Fontana custodiva gelosamente nel suo studio. «Percorsa dai celebri tagli, l’opera — scrive Barbero — cela un doppio del Maestro, un suo autoritratto».

È proprio da questo doppio che prende avvio la narrazione: un’indagine sullo specchio e sull’ambivalenza, in cui i temi del riflesso, dell’inversione e dello svelamento si intrecciano a una riflessione più ampia sull’identità.

«La mia immagine è ciò da cui mi faccio rappresentare» — questo il sottotitolo scelto da Barbero — non è solo una dichiarazione poetica, ma un modo per interrogarsi sulla rappresentazione del sé nell’epoca dell’“io digitale”: «Il cibo, i gatti, la palestra, me stesso, i viaggi... ogni immagine che mostriamo parla di noi».

La prima sala, interamente dedicata alla pittura, si ispira all’allestimento fontaniano di Carlo Scarpa del 1966: le opere non sono appese alle pareti ma si articolano su strutture bifrontali, che permettono un doppio sguardo, all’andata e al ritorno. «Ogni artista ha lavorato su un’opera inedita, fronte e retro, rivelando una doppia identità o un’altra narrazione», spiega Barbero.

Qui la pittura viene esplorata in forme differenti: dagli autoritratti di Roberto De Pinto, alla ricerca visiva e formale di Matteo Fato, che presenta un d’après dell’Apocalisse di Scipione (1930), in un’opera che — oltre a riportare al cuore visionario dell’arte italiana — richiama la storica retrospettiva del 1935, primo omaggio postumo della Quadriennale romana a Scipione. La sala accoglie anche i luoghi di introspezione meditativa delle Antinomie di Siro Cugusi, sardo di origine ma attivo negli Stati Uniti, che secondo Barbero «ribalta lo specchio», e le visioni intime dello studio di Emilio Gola. Non manca la pittura sospesa e poetica di Marta Spagnoli, né la rivisitazione dell’arte europea proposta da Runo B, già coinvolto nel progetto itinerante Venice Time Case — ideato dallo stesso Barbero — in cui cinquanta opere di artisti emergenti dell’area veneziana viaggiavano in cinque valigie Fly Case, trasformando la mobilità in dispositivo espositivo.

A separare la prima dalla terza sezione, uno snodo: un’installazione dei Vedovamazzei che interviene nello spazio tra i due saloni, dialogando con l’ordine delle colonne monumentali, e una composizione sonora inedita di Donato Dozzy. Un passaggio che introduce lo spettatore in una dimensione altra, fatta di sospensione, silenzio, ascolto, dove ritornano le fotografie di Roberta Orio insieme alle opere di Luisa Lambri, Gianni Caravaggio, Paolo Bini e Luca Marignoni.

Jem Perucchini

Francesco Bonami | «Memoria piena. Una stanza solo per sé»

Se Barbero affida alla pittura e al dispositivo del doppio il compito di riflettere sull’identità, Francesco Bonami costruisce invece un’architettura fatta di incontri inattesi e solitudini autonome. Con alle spalle oltre cento mostre — tra cui la Biennale di Venezia del 2003 e quella del Whitney del 2010 — Bonami parte da una constatazione autobiografica: «La nostra memoria è piena; pienissima quella di un curatore di quasi settant’anni». Da qui nasce una costellazione di presenze singole: «tante piccole mostre dentro una mostra che, a sua volta, sta dentro una grande manifestazione come la Quadriennale d’arte». Il titolo scelto — «Memoria piena. Una stanza solo per sé» — non è una metafora, ma una dichiarazione d’intenti e una scelta curatoriale ben precisa.

«Al centro ci saranno le sculture di Giulia Cenci, e poi ogni artista avrà una stanza, uno spazio tutto suo», spiega Bonami, sottolineando come ciascun artista sia chiamato a occupare uno spazio autonomo, senza la necessità di costruire connessioni forzate: «Al pubblico il piacere e il compito, non l’obbligo, di trovare connessioni, reali o immaginarie fra i diversi artisti, o magari non trovarne alcuna». La selezione nasce da una logica anti-narrativa, distante da scuole, appartenenze o relazioni pregresse. Bonami ha scelto dodici artisti under 50 — tutti alla loro prima partecipazione alla Quadriennale — con i quali, in gran parte, non aveva mai collaborato: «A differenza di altri miei colleghi, non ho mai creato un gruppo storico di artisti da portarmi dietro. Ho sempre fatto le mostre scegliendo gli artisti che mi interessavano». E aggiunge con sincerità: «Non so se io posso raccontare questa generazione, perché sicuramente ci sono curatori più giovani che sono molto più informati di me sui nuovi artisti».

Gli incontri con le opere, talvolta fortuiti, sono ciò che ha guidato le sue scelte: «Lorenzo Vitturi l’ho visto per caso su Instagram e ho iniziato a seguirlo; Roberto Cattivelli mi mandò il suo lavoro anni fa, l’ho seguito e mi è sembrato molto interessante». Più che la biografia, è la capacità delle opere di parlare una lingua più ampia ad attirare la sua attenzione: «Il problema degli artisti italiani è pensare che la propria zia possa essere interessante per tutti. Invece, quello che conta è trasformare una storia personale in una condizione umana condivisibile».

In questa chiave si inserisce anche il lavoro di Shafei Xia, artista cinese che vive a Bologna. Le sue opere si appropriano di codici tradizionali — la simbologia animale, la decorazione, l’artigianato — per poi rovesciarli dall’interno.

Sollecitato da me su Chiara Enzo, il cui lavoro potrebbe far pensare, a prima vista, a una pittura iperrealista già vista, Bonami chiarisce che ciò che lo ha attratto non è tanto lo stile quanto il contenuto ossessivo che emerge da quei corpi: «C’è una contemporaneità nell’ossessione per il corpo, per la pelle». E prosegue: «Tutti noi abbiamo questa ossessione quando ci guardiamo allo specchio e vediamo un piccolo foruncolo che, a nostra detta, distrugge tutte le nostre immagini — e magari gli altri neppure lo notano — o, al contrario, ci teniamo un’escrescenza che a noi non dà fastidio e che invece gli altri trovano ripugnante». Per Bonami, è in quella tensione tra ciò che si vede e ciò che si sente, tra lo sguardo esterno e l’auto-percezione, che si gioca una parte rilevante del lavoro dell’artista.

Andrea Camiolo

Emanuela Mazzonis di Pralafera | «Il tempo delle immagini»

Nella sezione di Emanuela Mazzonis di Pralafera, storica dell’arte e curatrice, «Il tempo delle immagini», non si indaga solo il mezzo fotografico, ma il suo ruolo nel nostro universo cognitivo e affettivo. Come viviamo le immagini? Come ci attraversano? Quanto ci trasformano? La mostra parte da un’intuizione lucida: la fotografia non è più strumento di registrazione, ma campo d’attrito. Non rappresenta, ma rivela. Non mostra ciò che è, ma suggerisce cosa potremmo vedere. «Il lavoro delle artiste e artisti invitati sottolinea come non si parli più di rappresentazione ma piuttosto di rivelazione — scrive Mazzonis — la fotografia non è più mera riproduzione del reale, diventa uno stimolo concettuale e visivo».

Organizzata in quattro sale, con una parete dedicata a ciascun artista, la mostra raccoglie undici visioni che affrontano il problema dell’immagine da angolazioni diverse. Alcuni usano il linguaggio fotografico per interrogare la percezione, altri per spingerlo oltre, fino all’algoritmo e all’immagine sintetica. Ma ciò che accomuna tutti è una riflessione su come vediamo e su cosa significhi oggi osservare davvero. Il tempo è il vero soggetto della mostra. «Le immagini oggi non hanno perso il loro tempo — afferma la curatrice — piuttosto riscrivono un loro tempo di fruizione, di percezione, e in fondo anche di vita».

L’allestimento stesso, essenziale e diretto, invita a rallentare. Non accumula, ma isola. Non sovrappone, ma mette a fuoco. Tuttavia, non tutti gli artisti restano nei limiti del formato o della parete. Jacopo Benassi, come spesso accade nel suo lavoro, finisce per occupare lo spazio. Il suo intervento esce dal supporto bidimensionale e si espande fisicamente nella sala, generando un’esperienza immersiva. Accanto a lavori che riflettono sull’autorialità e sull’archivio — come quelli di Teresa Giannico, Irene Fenara e Andrea Camiolo — emergono opere che interrogano l’identità visiva, la relazione con la memoria, il ruolo sociale dell’immagine.

L’interrogativo, oggi, non è più «che cosa è fotografabile?», come scriveva Calvino nel 1955, ma — sottolinea Mazzonis — «cosa non è condivisibile?». La fotografia, dice, è diventata il nostro modo di “prendere possesso” della realtà, esattamente come Calvino notava negli italiani della domenica con la macchina fotografica al collo. Ma oggi il gesto si è moltiplicato, automatizzato, annullato nel tempo reale della condivisione. «Siamo vittime, succubi, ma non possiamo fare a meno di continuare a registrare, fotografare, immortalare — dice Mazzonis — e allora, cosa resta davvero nostro?». In un’epoca in cui tutto può essere catturato, distribuito, manipolato, «Il tempo delle immagini» cerca una crepa. Una pausa nel flusso. Uno sguardo che non si limiti a consumare, ma che torni a interrogare.

Arcangelo Sassolino

Francesco Stocchi | «Senza titolo»

Per Francesco Stocchi, oggi direttore artistico del MAXXI di Roma e dal 2012 al 2023 curatore del modern and contemporary art al Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam, curare una mostra significa innanzitutto rimetterne in discussione i presupposti. Con «Senza titolo» — l’unica sezione della Quadriennale priva di tema dichiarato — sceglie di abbandonare i modelli convenzionali per restituire agli artisti piena responsabilità sul progetto espositivo. «Oggi tutto è curato: i menù, i DJ set, le playlist. Il verbo si è espanso a tal punto da perdere significato. Con questa mostra volevo rivedere il senso stesso del curare. Non c’è tema, non c’è curatela: è un lavoro ostentatamente collettivo».

La domanda di partenza è semplice quanto radicale: cosa accade se agli artisti si affida non solo la produzione delle opere, ma anche la costruzione della mostra in ogni suo aspetto? Dall’allestimento alla comunicazione, dalla scrittura dei testi all’illuminazione. «Ci siamo radunati tre volte, sempre tutti insieme, in un casale di campagna. Tre o quattro giorni per ciascun incontro, completamente isolati. Niente Zoom, nessuna call: volevamo evitare la comodità del digitale e prenderci del tempo reale per stare insieme. Condividevamo tutto — anche i pasti — e in quei giorni ci siamo davvero conosciuti. Tutti si sono trovati ad affrontare qualcosa di nuovo: non solo esporre, ma costruire una mostra. Hanno visto che fare il curatore non è così banale. E che problemi apparentemente tecnici — i muri, il pavimento, i testi — diventano questioni comuni. Quei problemi, in fondo, erano di ognuno».

Il riferimento, che Stocchi esplicita durante l’intervista, è l’Exposition Internationale du Surréalisme del 1925, voluta da André Breton, in cui gli artisti parteciparono attivamente all’allestimento. Non come gesto simbolico, ma come presa in carico concreta dello spazio. Un precedente che qui torna a vivere sotto forma di residenza collettiva, dialogo continuo e responsabilità condivisa. «Senza titolo» non vuole incastrarsi in un tema, perché il tema diventa la mostra stessa.

Gli artisti sono stati scelti per affinità culturale e disponibilità alla collaborazione, più che per appartenenza a una scena o a una generazione. Tutte le opere sono inedite e concepite per interagire tra loro: «dialogheranno, si toccheranno, si trasformeranno; a volte sarà difficile distinguere chi ha fatto cosa. Una diventerà supporto per l’altra, ed è proprio questa contaminazione a costruire il senso complessivo. È un grand school work voluto dagli artisti». Il risultato è una mostra corale, priva di compartimenti stagni, dove il confine tra le singole autorialità si dissolve a favore di un organismo comune in continua evoluzione.

Diego Cibelli

Alessandra Troncone | «Il corpo incompiuto»

Una postura curatoriale che trova un’eco nella visione di Alessandra Troncone. Con «Il corpo incompiuto», la storica dell’arte e curatrice propone un percorso che non veicola un messaggio univoco, ma invita a interrogarsi: «Mi piacerebbe che fosse una mostra che attiva un pensiero, che fa fare delle domande: come ci rappresentiamo, come ci vediamo, com’è il nostro vivere nel mondo, qual è il nostro rapporto con le alterità». Anche in questo caso, la curatela è intesa come pratica di ascolto e accompagnamento, più che di direzione.

La mostra si muove nel territorio di «Fantastica», intesa — anche nell’accezione suggerita da Luca Beatrice — come potere immaginifico dell’arte. L’immaginazione, per Troncone, è uno strumento per pensare il futuro: «alla fine stiamo fantasticando sulla forma che assumeremo in un prossimo futuro». Ma è un futuro che si nutre di stratificazioni, miti, archetipi, ibridazioni. «È quasi come se fosse un continuum temporale unico, quello che collega il mito, il passato e queste proiezioni più futuristiche».

La selezione degli artisti nasce da un lavoro di ricerca profondo e stratificato, alimentato anche dall’esperienza maturata nei progetti di monitoraggio artistico promossi dalla precedente direzione della Quadriennale. «Circa metà degli artisti sono persone con cui avevo già lavorato; gli altri li ho seguiti a distanza ma li ritenevo adatti a dialogare con il tema scelto».

Il dialogo è infatti alla base del progetto: tutte le opere sono nuove o riallestite in modo inedito, «Mi interessava che gli artisti fossero in dialogo tra loro, in un percorso non gerarchico ma circolare». Pittura, scultura, video, fotografia e performance convivono in una dimensione installativa, dove materiali e tecnologie si intrecciano: la porcellana come linguaggio arcaico riattivato da Diego Cibelli; il codice genetico come matrice concettuale per l’opera di Emilio Vavarella; i bracci meccanici di Roberto Pugliese; l’intelligenza artificiale come agente processuale nell’installazione di Federica Di Pietrantonio.

Sebbene i cinque curatori abbiano lavorato in piena autonomia, senza cercare una visione corale né costruire un racconto unico, ciò che emerge è un paesaggio sorprendentemente coerente nella sua ricchezza. Non ci sono state sovrapposizioni nella scelta degli artisti, né forzature nei linguaggi: «è magico», osserva Francesco Stocchi. E in effetti «Fantastica» restituisce un panorama molto più ampio, stratificato e vitale di quanto si possa immaginare. Un orizzonte di possibilità, di energie in movimento, che dimostra come l’arte italiana sia capace di restituire la complessità del presente con urgenza e consapevolezza.

In un contesto in cui le grandi mostre nazionali sono rare — si contano sulle dita di una mano — vale forse la pena riaprire il discorso sulle acquisizioni. Con Luca Massimo Barbero e Walter Guadagnini si ricordava quanto le collezioni dei nostri musei si siano arricchite, in passato, proprio grazie agli acquisti nelle grandi rassegne istituzionali come la Quadriennale o la Biennale di Venezia. E qui, viene spontaneo pensare che, solo ascoltando la narrazione, emergeranno molte opere che meriteranno di entrare nel patrimonio pubblico.

La varietà dei linguaggi, la qualità delle proposte, il radicamento e, insieme, l’apertura internazionale delle ricerche suggeriscono anche un’ulteriore possibilità: quella di non fermarsi. «Fantastica» potrebbe – e dovrebbe – viaggiare, raccontare all’estero quanto la scena italiana sia viva, generosa, pronta al confronto.

Fantastica! Questa Quadriennale sarà, senza dubbio, fantastica.

Altri articoli dell'autore

Grazie al recente finanziamento il Museo Nazionale di Fotografia a Villa Ghirlanda punta a trasformarsi in un organismo espositivo più articolato e capace di sostenere programmazioni complesse e di lungo respiro, rafforzando le collaborazioni internazionali. Intanto, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 una mostra esplora gli scenari alpini, tra tradizione e futuro

I curatori Andrea Maurer e Alberto Salvadori riflettono sulle risonanze tra le due pratiche e sulla loro attualità in una mostra da Thaddeus Ropac a Milano

La Galleria Lia Rumma di Milano omaggia i venticinque anni di ricerca sull’immagine del fotografo tedesco

La Fondazione Mast dedica all’artista canadese una grande retrospettiva in occasione di Foto/Industria