Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Rischa Paterlini

Leggi i suoi articoliVisitare la mostra «Transizioni. Dal fotografico alle immagini ibride», in corso alla galleria Viasaterna di Milano fino al 21 gennaio 2026, è come attraversare un campo elettromagnetico: in un tempo in cui l’Intelligenza Artificiale genera figure a velocità vertiginosa, la rassegna riflette su come stia cambiando la natura stessa dell’immagine. Curata da Mauro Zanchi in collaborazione con Aurelio Andrighetto, riunisce una generazione di artisti nati tra gli anni Ottanta e Novanta, cresciuti insieme alla metamorfosi del linguaggio fotografico e oggi impegnati a ridisegnarne i confini. Zanchi osserva come l’artista non sia più l’unico autore, ma «un curatore di algoritmi», e aggiunge: «A differenza della fotografia analogica prima e di quella digitale poi, legate al dato indicale, oggi, con l’avvento delle intelligenze artificiali generative, cambia radicalmente lo statuto dell’immagine e quello della percezione. Svincolandoci dal legame indicale, e dunque anche dall’indicibile, si aprono nuove questioni legate alla casualità, alle statistiche, ai vettori. Nello spazio latente, questa sorta di scatola nera, si muovono forze differenti e imprevedibili: anche ripetendo lo stesso prompt iniziale, l’immagine prodotta sarà sempre leggermente diversa, come se ogni esecuzione contenesse un margine irriducibile di variazione». È in questo terreno instabile, in cui la visione si dissolve e si ricompone nel tempo, che si colloca la ricerca di Camilla Gurgone. Le carte termiche, disposte nello spazio come finestre cieche, trattengono un’immagine che ancora non si mostra. La serie «Velum» nasce dal desiderio di trasformare la fragilità del materiale (instabile, sensibile al calore e alla luce) in possibilità. L’artista imprime su ogni superficie un’immagine nascosta, poi la oscura applicando calore, lasciando che il tempo faccia il resto: «Il nero termico piano piano diventa sempre più chiaro e in dieci anni l’immagine appare. È un modo per riacquistare un tempo umano, per annullare l’efficienza dell’algoritmo», racconta l’artista.

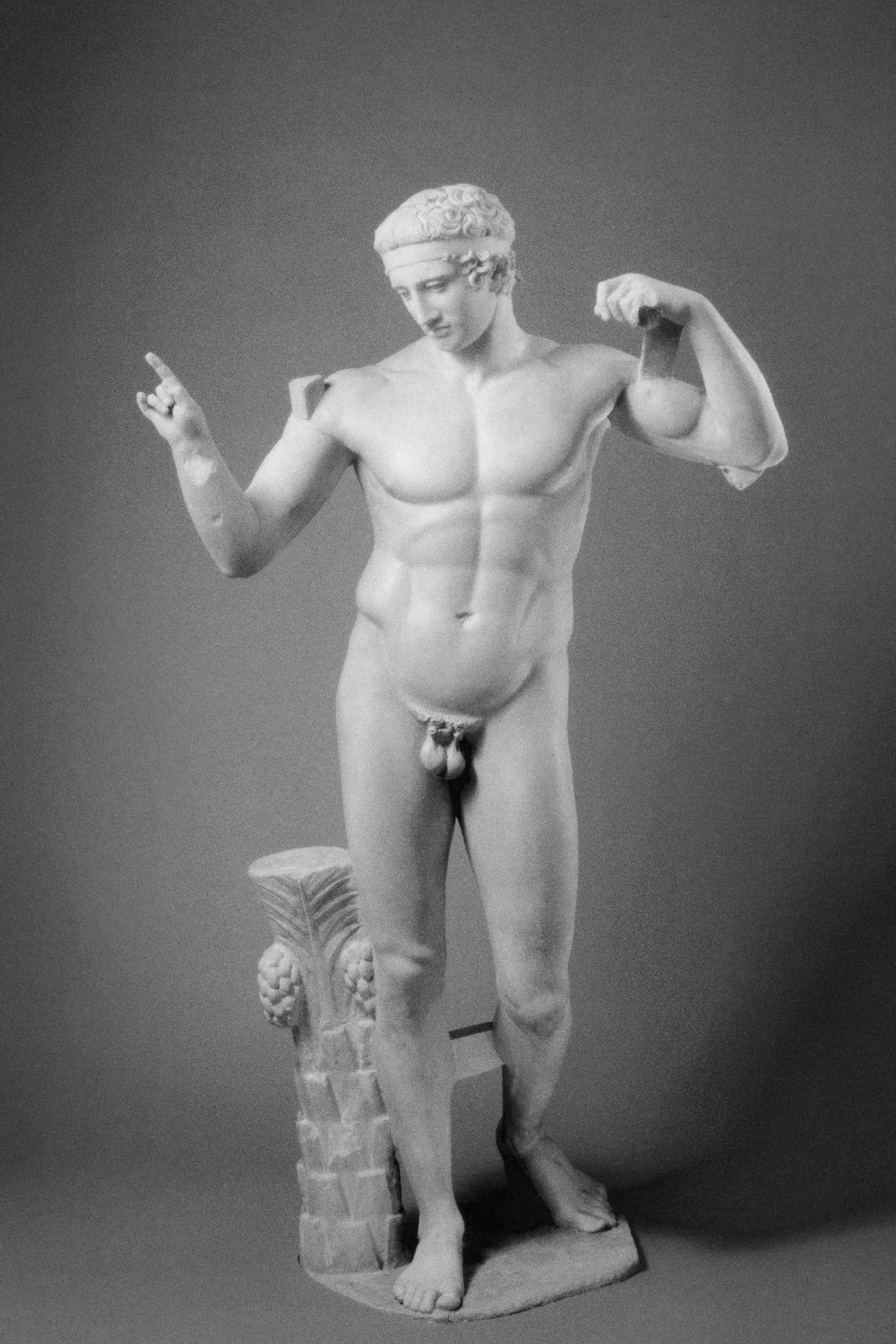

Superati questi lavori, la mostra si apre come un territorio mobile. Ci si può perdere, cambiare direzione, scendere o risalire. Ogni sala appartiene a un diverso stato dell’immagine: materico, concettuale, digitale o puramente mentale. Alessandro Calabrese, con «Punch Line», affida a un algoritmo la ricostruzione di statue classiche, come se la macchina tentasse di imitare il gesto di Fidia. Le figure che ne emergono conservano la posa dell’antico, ma con una grazia maldestra, una sensualità interrotta che rivela l’errore della copia. L’ideale classico è lì, ma disfatto, riscritto da un’intelligenza che replica la forma senza conoscerla. C’è qualcosa che ricorda l’ironia delle «Gazing Balls» di Jeff Koons in questi corpi digitali: la stessa riverenza per la scultura, ma senza trionfo né vanità, come se la perfezione si fosse incrinata da sola. Teresa Giannico, nella natura morta «A photo of a fruit bowl», trasforma il genere classico in un palinsesto di immagini e ritagli, ricomponendo un’armonia solo apparente. Il suo gesto è quello di dare in pasto una fotografia madre a un motore di ricerca, osservando come l’algoritmo la interpreti e la tradisca. «In questo errore generativo, commenta Zanchi, si manifesta la distanza tra la visione umana e quella automatica, da cui nasce un nuovo linguaggio dell’immagine». Grace Martella lavora sul riflesso come soglia. Il corpo appare e scompare nell’acqua, diventa immagine di sé, presenza sospesa tra reale e percezione. Luca Massaro, con «Paintings», spinge la fotografia oltre i suoi confini semantici. La parola diventa immagine, il linguaggio si fa materia visiva. In questa ambiguità l’opera interroga ciò che sopravvive del vedere quando il testo occupa lo spazio dello sguardo. Le opere di Alberto Sinigaglia spingono il fotografico al limite della materia. In «Volcanos» rocce e smartphone inglobati nella resina fondono il flusso visivo con quello minerale, restituendo alla fotografia un peso concreto. In filigrana emerge una riflessione ambientale: ogni pixel e ogni connessione lasciano una traccia, consumano energia, incidono sul paesaggio, ricordandoci che anche l’immateriale pesa. Alessandro Sambini scava nell’infrastruttura invisibile delle immagini. In «World’s Last Picture» utilizza vecchi monitor industriali, segnati dal tempo, che conservano l’impronta luminosa delle griglie di lavoro: resti di un’attività visiva ormai spenta. L’opera diventa una reliquia tecnologica, in cui la luce residua testimonia la memoria stessa dello schermo, ciò che resta dell’immagine quando l’immagine non c’è più. Con «There’s Plenty of Room at the Bottom», Giorgio Di Noto riattiva il dagherrotipo attraverso la nanotecnologia. Sulla lastra metallica, luce e particelle d’oro e d’argento generano campi iridescenti che mutano con lo sguardo. In questo incontro tra antico e futuribile, il microscopico e il cosmico coincidono: la fotografia torna a essere insieme materia e percezione. Leonardo Magrelli, infine, con la serie «I Baccanti», traduce la percezione in movimento. Le sue stampe lenticolari obbligano lo spettatore a spostarsi: l’immagine non è mai ferma, si trasforma al mutare dell’angolo di visione, come una danza luminosa. La mostra «Transizioni» non si ferma al presente, infatti, in teca compaiono fotografie a ricordare che l’ibridazione del fotografico affonda le radici nel Novecento. «Brâncuși e Modigliani usavano la fotografia per comprendere e modificare le proprie sculture, ricorda Zanchi. Erano già i primi esperimenti di dialogo tra bidimensionale e tridimensionale. La parola più consona oggi non è fotografia, ma fotografico: un modo di pensare, non solo di vedere».

La mostra, che conferma Viasaterna come una delle gallerie più attente alle trasformazioni del fotografico contemporaneo, si chiude volgendo lo sguardo verso uno spazio altro, dove l’Intelligenza Artificiale, come ogni linguaggio, può inciampare, ma proprio in quegli scarti affiorano intuizioni capaci di ampliare la nostra percezione. In un tempo saturo di visioni, la meraviglia forse sopravvive in ciò che sfugge al controllo, in quell’imprevisto che ancora ci insegna a guardare. «L’immagine, osserva Zanchi, non è più solo una registrazione del visibile, ma un campo di forze dinamico, un crocevia di tecnologie, memorie e intelligenze, non solo umane».

Teresa Giannico, «A photo of a fruit bowl», 2025. © Teresa Giannico. Courtesy Viasaterna

Alessandro Calabrese, «Punch Line», 2025. © Alessandro Calabrese. Courtesy Viasaterna