Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandra Mammì

Leggi i suoi articoliPresentato al MAXXI di Roma il 22 marzo e ad Assab One a Milano il 2 aprile, il libro «Photographing Art», Edizione Skira, 2022, a cura di Adelina von Fürstenberg, racchiude una ricca selezione di scatti del fotografo messicano-tedesco Franz Egon von Fürstenberg. Le immagini testimoniano il mondo dell’arte al di fuori dei canali ufficiali. Tra le sue pagine appaiono tantissimi artisti, molti dei più noti e rappresentativi del nostro tempo, da Andy Warhol a Joseph Beuys, da Marina Abramovic a Pat Steir, da Janis Kounellis a Mario e Marisa Merz, da Kabakov a Georges Adéagbo, da Barthélémy Toguo a Chen Zhen. A seguire riportiamo l’intervista della giornalista e curatrice Alessandra Mammì a von Fürstenberg tratta dal volume.

Egon von Fürstenberg non ha fotografato opere d’arte e neanche ritratti di artisti: Egon ha fotografato l’arte. Il suo sguardo ha inseguito l’impalpabile contatto con l’essenza dell’arte, così difficile da descrivere a parole, ma che diventa semplice e immediatamente raggiungibile quando si rivela. Questa tensione lo ha guidato nel corso di tutto il suo lavoro vissuto accanto ad Adelina Cüberyan sua moglie ma soprattutto l'instancabile curatrice che ha battezzato alcune delle più importanti tappe dell’arte europea e internazionale. Seguendola e sostenendola lungo un percorso che ha coinciso con la loro vita e con la più intensa

ricerca artistica del Secondo Novecento, Egon ha testimoniato quel che accade in quel mondo. Non l’ufficialità, non la facciata delle cose, ma lo spirito che ha fatto crescere l’arte e gli artisti in un lavoro comune e in comune. Se il risultato è nelle pagine di questo libro, il metodo e il segreto di questo sottile e intenso reportage è tutto nell’aver abbracciato e vissuto l’arte con gli artisti, attraverso gli artisti e possiamo ben dirlo, da artista lui stesso. Come dimostra questa conversazione.

Sei arrivato all’arte grazie al tuo rapporto con Adelina e dopo aver intrapreso tanti diversi lavori dal pilotare aerei ai reportages di moda. E guardando le tue foto oggi si avverte quasi una complementarietà tra il tuo metodo di lavoro e quello di Adelina: quel suo generoso agire a cui risponde il tuo quieto osservare…

La nostra relazione non è stata esattamente complementare. Non abbiamo mai deciso di lavorare a quattro mani. Adelina fondava istituzioni, elaborava i concetti e le scelte insieme agli artisti, trovava luoghi per allestire le mostre. Io fotografavo, quasi tutto, istante per istante. Ero un testimone. Mi sono legato a quel mondo così come mi sono legato ad Adelina e senza di lei credo che non avrei mai fotografato l'arte. In tutti questi anni ho condiviso con lei i suoi sentimenti e il suo bisogno di superare i limiti. Ho capito gli artisti grazie a lei, come lei li ho amati e osservati per meglio comprendere quel che facevano.

Nelle immagini che vediamo raramente ci sono foto posate. Gli artisti si lasciavano fotografare da te con estrema naturalezza nei loro momenti euforici oppure di irritazione e persino di estrema stanchezza. Come funzionava questo rapporto?

Scattavo velocemente foto senza che loro se ne rendessero conto, anche perchè ero parte del progetto fin dall'inizio e non una persona arrivata lì per fotografare la mostra. Non ero un fotografo a contratto, facevo parte della famiglia dell'arte.

Arrivare all’arte dopo aver avuto esperienze nella fotografia di moda e in altri campi della professione che cosa ha significato per te? Come l’arte ha cambiato il tuo modo di fotografare e cosa cercavi con più attenzione nel lavoro e nella vita degli artisti?

La fotografia di moda non richiede di scendere in profondità. Si fotografano degli oggetti e per far questo sono necessari naturalmente talento e tecnica ma non è richiesta passione o umanità. La fotografia d'arte al contrario è molto umana e profonda, bisogna apprezzare quel che si fotografa, prevedere la psicologia dell'artista e dell’opera, usare una certa filosofia. Se non si abbraccia questo atteggiamento è impossibile catturare e trasmettere l’istante in cui l'opera si rivela.

Ci sono stati momenti in cui questa consonanza fra te, le opere e gli artisti è venuta a mancare?

Certamente, ho anche fallito. Adelina, ad esempio, organizzò un’importante mostra di modellini di architettura con alcuni architetti del AA School of Architecture di Londra. Io avevo scattato delle belle foto con ottime inquadrature. Almeno così credevo. Ma quando le ho mostrate agli architetti, loro hanno commentato che di certo erano belle foto ma non dicevano niente sul loro lavoro. E allora ho capito di non aver avuto alcuna vera relazione nè sensibilità con quella. Avevo solo fatto belle foto. Non basta.

Cosa invece è necessario? La perfezione formale, l’espressione dei volti, l’attimo (per citare Cartier-Bresson)?

Io soprattutto cerco l'istante, fermo l'immagine di una precisa situazione. Ma non sono mai stato un fotoreporter. Piuttosto un raccoglitore: catturo quei momenti e li conservo.

Hai conosciuto i più grandi artisti della seconda metà del Novecento, c’è qualcuno in particolare che più ti ha coinvolto? Qualcosa che ricordi con stupore o nostalgia ancora oggi?

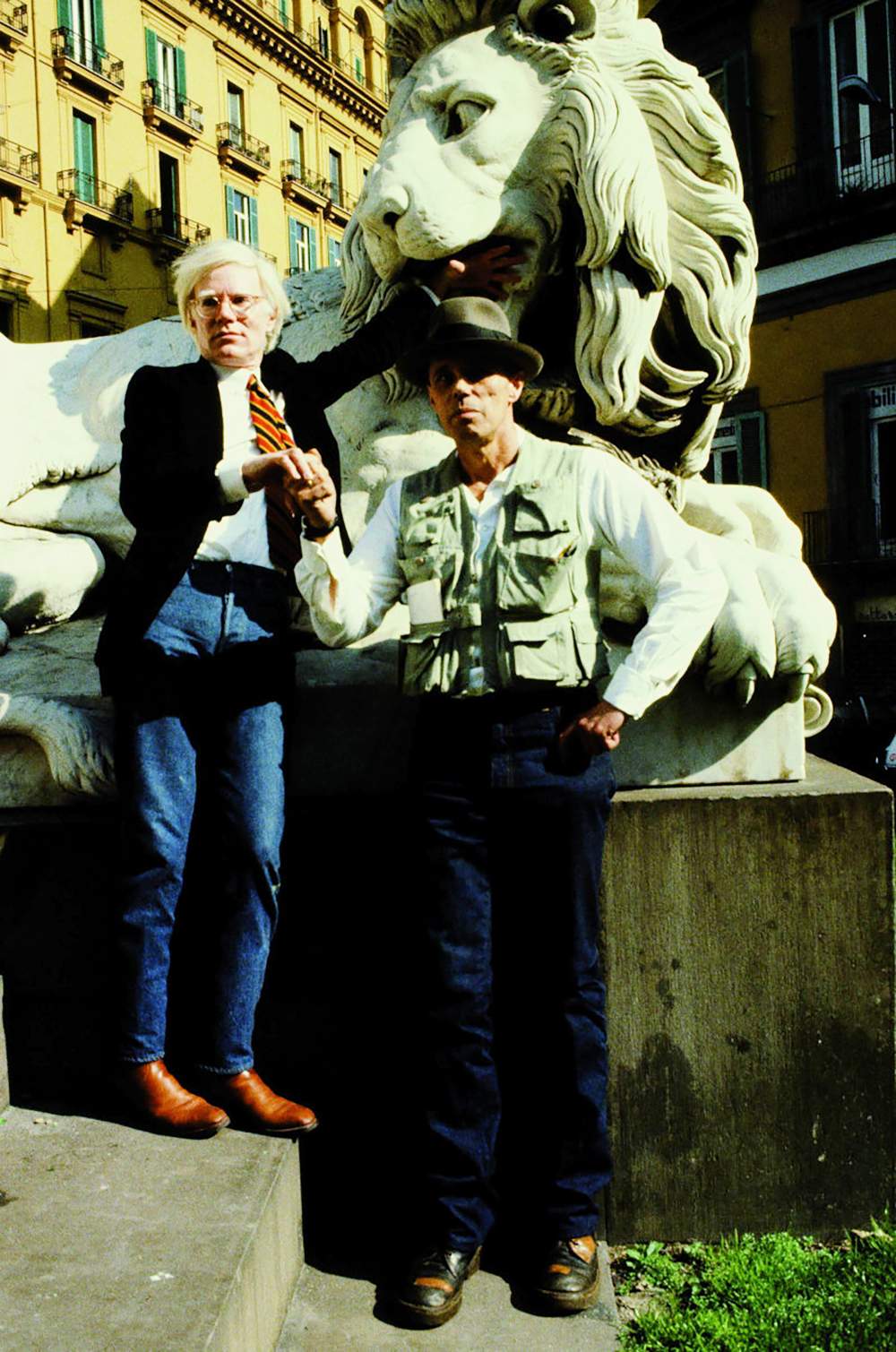

Molti sono stati gli incontri per me fondamentali. A cominciare da Joseph Beuys, con il quale ho potuto parlare delle nostre comuni origini, della guerra, dell'esperienza di pilotare un aereo, di molte altre cose a cui io non avevo ancora dato risposta. Lo stesso è avvenuto con Ulay, che ho sentito particolarmente vicino per identiche ragioni, perchè condividevamo la stessa generazione nata durante il regime nazista, con un'infanzia e una adolescenza difficili segnate dal fatto di essere tedeschi del dopoguerra. Mi ha sempre poi enormemente impressionato e commosso la forza degli artisti con i quali Adelina ha sempre lavorato. Penso ad Alighiero Boetti nei suoi ultimi mesi di vita, quando malgrado la sua sofferenza ha potuto regalarci forse la più bella mostra della sua vita: quella dei kilim esposti al Magasin di Grenoble. Oppure il mio grande amico Chen Zhen che ha trasformato la sua malattia in fonte di ispirazione per la sua creazione e infine Marina Abramovic con quella eroica capacità di sopportare il dolore fisico e farne un’opera d’arte, ma anche Ilya Kabakov che fuggito in Occidente ha trasformato in installazioni il quotidiano di un regime totalitario vissuto in USSR.

E gli eventi che più ti hanno coinvolto?

Gli artisti delle performance mi hanno molto colpito. Fotografandoli mi sono spesso sentito sulla scena accanto a loro, fino a vivere l’azione quasi simultaneamente con loro. E’ successo con Bob Wilson nella messa in scena di «Einstein on the Beach» con la danza di Lucinda Childs, le musiche di Philip Glass e più tardi sull’Isola Madre quando Bob imitava per noi il lupo con le sue smorfie commentato dai suoni registrati dal suo compositore Michael Galasso, io avevo davvero l’impressione che il lupo fosse lì, tra noi. Ma una delle cose che non posso dimenticare sono i vernissage a Nuova Delhi dove i bambini indiani giocavano con le opere create per loro dagli artisti del progetto Playground&Toys saltando fra giganteschi palloni e architetture colorate.

A tuo parere quali sono in meglio o in peggio i cambiamenti nel mondo dell’arte che hai registrato nel corso di questo lunghissima tua testimonianza?

Quel che posso dire sull’oggi e sullo ieri è che io ho potuto vivere, vedere, fotografare lo straordinario che non esiste più. Oggi siamo circondati dall’ordinario e lo straordinario è scomparso.

Ma tra le tante opere che hai fotografato qualcuna in particolare ti è rimasta negli occhi e nel cuore?

Nel 1985 ho fotografato molto «Il Portatore di Zucche» di Michelangelo Pistoletto: gigantesca, imponente, magnifica scultura in marmo al Parc Lullin creata per le «Promenades». L’ho rivista recentemente: era sporca e abbandonata nel Giardino Botanico neanche un cartello, una didascalia, un’informazione per identificarla. Era lasciata sola, senza alcun riparo. La cosa mi ha talmente turbato che rientrando a casa in autobus sono caduto malamente e mi sono fatto molto male. E non è stato per caso, ma perchè questo è il mio rapporto con l’arte.

Riguardando tutte le foto che hai scattato, come definiresti il lavoro di Egon von Fürstenberg?

Un fotografo di sè dirà sempre di essere un mediocre oppure il migliore, ma io sospendo il giudizio su di me perchè la qualità delle mie foto dipende e discende da quel che ho fotografato.

«Andy Warhol e Joseph Beuys, Piazza dei Martiri, Napoli» (1980) di Egon von Fürstenberg

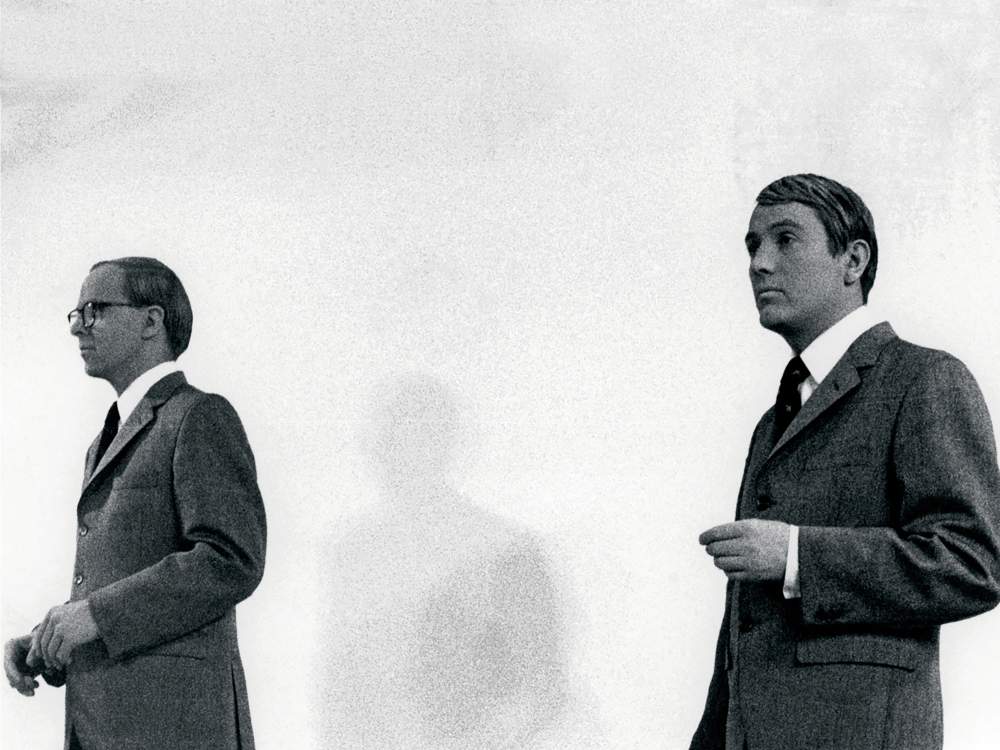

«Gilbert & George, Ileana Sonnabend Gallery, New York» (1975) di Egon von Fürstenberg © the artists

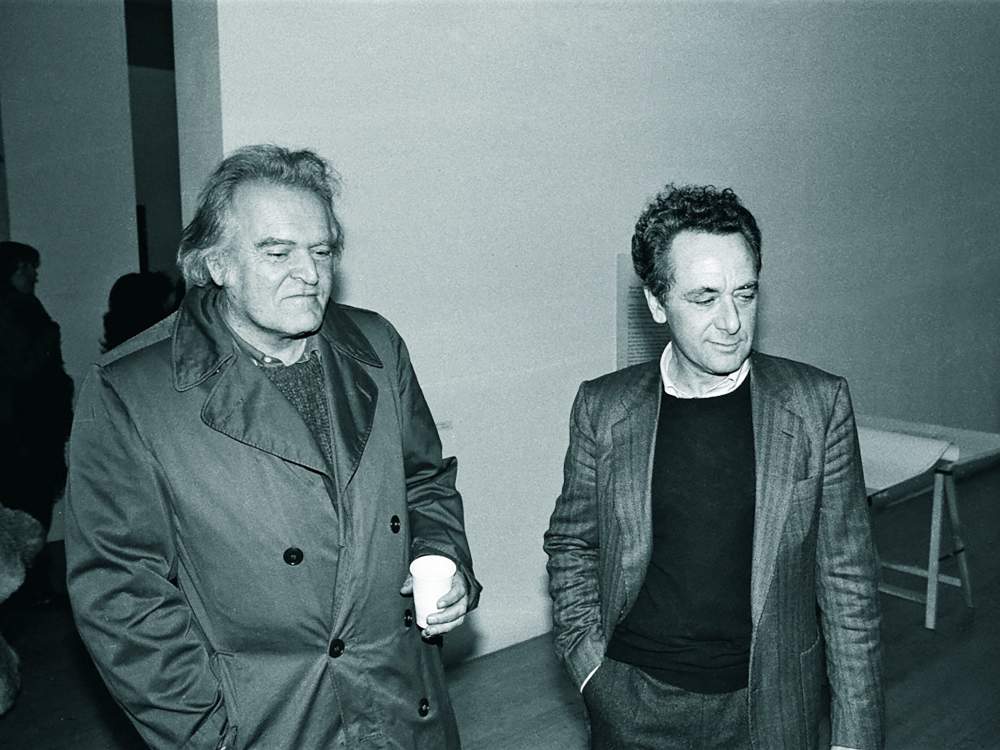

«Mario Merz e Gerhard Richter, Ginevra» (1983) di Egon von Fürstenberg

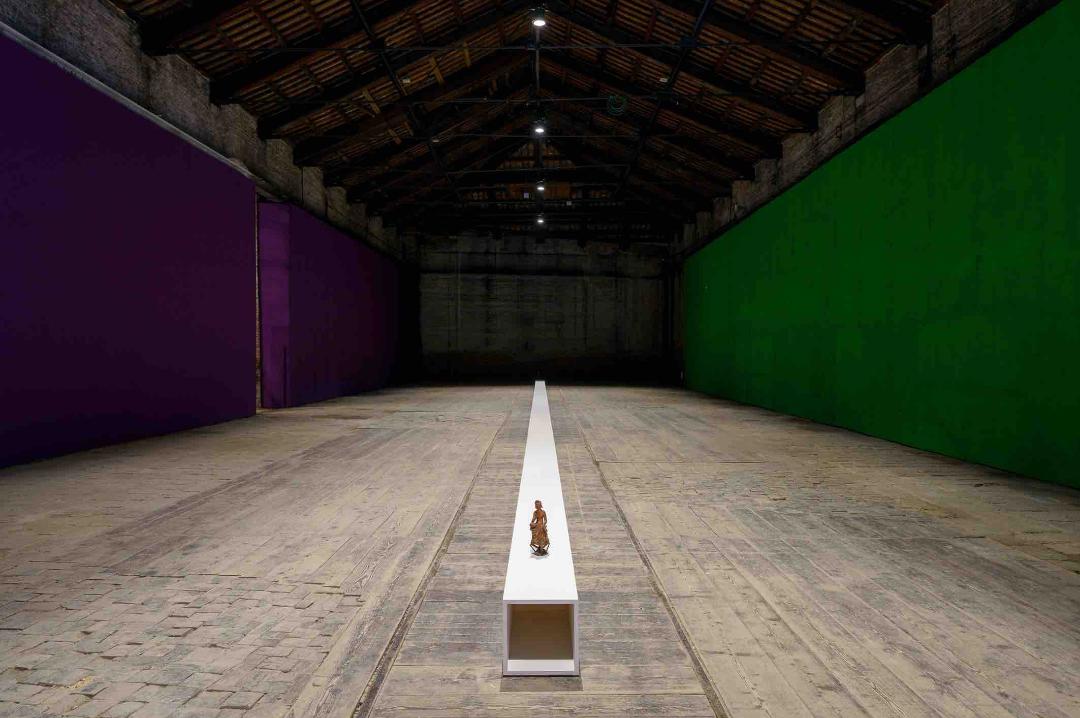

«Barthélémy Toguo, Food, Mucem, Marsiglia» (2014) di Egon von Fürstenberg © Galerie Lelong Paris, © Barthélémy Toguo/ 2022, ProLitteris, Zurich

«Robert Rauschenberg, Venezia» (1996) di Egon von Fürstenberg

«Egon von Furstenberg, Venezia» (2015) © Elio Montanari

Altri articoli dell'autore

Da padiglione homeless alla grande (troppo?) sede all’Arsenale, da quasi vent’anni la nostra rappresentanza al più importante evento artistico del mondo non riesce a guadagnare un premio, forse anche a causa del continuo clima di rissa pure da parte istituzionale

Flavio Favelli apre le porte della sua dimora, da lui costruita e arredata con «tutte le cose che raccolgo da tempo e che costituiscono anche le mie opere: mi riportano al mio passato e alla mia storia mai risolta»

Eva Fabbris, il suo quarto direttore dalla fondazione nel 2005, racconta i primi vent’anni dell’istituzione napoletana sulla base che «l’opera d’arte la fa chi la guarda». La collezione? «È la nostra croce: poche opere, non è organica...»

«Un museo che non si evolve con l’evolversi delle sue discipline non può far crescere il proprio pubblico», spiega il direttore Andrea Viliani. «Apriamo al contemporaneo perché sia una forma ulteriore di accessibilità, confronto e incontro». Il futuro dell’ex Museo delle Arti e Tradizioni popolari? «Un possibile museo archeologico del Made in Italy: moda, design, enogastronomia...». E intanto le collezioni crescono