Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessio Vannetti

Leggi i suoi articoliViviamo in un’epoca definita dalla tecnologia. Ogni giorno, la nostra dipendenza dai dispositivi digitali si intensifica, trasformando un bisogno secondario in una necessità primaria. L’ansia che proviamo quando il nostro smartphone si scarica testimonia questo cambiamento culturale profondo, una mutazione antropologica che ci vede sempre più interconnessi e sempre più dipendenti da un flusso incessante di innovazione. L’introduzione di Intelligenze Artificiali e dispositivi sempre più sofisticati alimenta un desiderio insaziabile di tecnologia, in particolare tra la Generazione Z e la Generazione Alpha, avide consumatrici di novità che promettono di semplificare ogni aspetto della vita e che potrebbero diventare validi interlocutori per stimolare attività creative e intellettuali. E se oltre alla tecnologia, avessimo bisogno di più techno?

C’è stato un tempo in cui la musica non era solo intrattenimento. C’è stato un tempo in cui il suono era un atto di resilienza contro la noia, un’arma contro l’omologazione, un linguaggio segreto tra coloro che rifiutavano di accettare il mondo così com’era e che abitavano il presente in maniera presente. La techno nacque da questa necessità. Non è mai stata solo ritmica elettronica da ballare, ma architettura sonora, risultanza di unione di subculture degli anni Ottanta. La musica techno, e il pensiero a essa associato, originarono come una tensione riflessiva. Prima di diventare uno strumento di dialogo e un territorio di confronto, questa espressione artistica si presentò nella sua totalità come un esperimento innovativo, nato al di fuori della struttura conscia e, nel caso della musica, al di fuori delle convenzioni tradizionali della notazione musicale, al di fuori del pentagramma ma dentro il metronomo.

La storia della techno nasce all’interno della comunità black di Detroit, nel Michigan, negli anni Ottanta. Artisti come Juan Atkins, Kevin Saunderson e Derrick May, noti come «The Belleville Three», hanno gettato le basi di questo genere rivoluzionario. Influenzati dalla musica elettronica europea, come il krautrock tedesco dei Kraftwerk, dal funk e dalla musica house di Chicago, questi artisti hanno sviluppato un suono caratterizzato da ritmi ripetitivi, suoni sintetizzati e atmosfere futuristiche. Juan Atkins, ritenuto da «Keyboard Magazine» il padre assoluto di questo genere musicale ha dichiarato alla rivista: «Più o meno nel 1980 non avevo altro che una musicassetta con inciso sopra Kraftwerk, Telex, Devo, Giorgio Moroder e Gary Newman e andavo in giro in macchina a ascoltarla in loop». Derrick May, considerato il padrino del sound, conferma l’influenza dei Kraftwerk: «Il loro sound era elegante e pulito, e per noi bello come il cosmo. Vivendo a Detroit c’era così poca bellezza, tutto era così brutto e incasinato e quindi siamo stati attratti da questa musica. Ha acceso la nostra immaginazione». La techno non era solo EDM, Electronic Dance Music; era una dichiarazione sociale, un’espressione della disillusione e dell’alienazione della working class di Detroit, colpita dalla deindustrializzazione. Atkins, insieme a Rick Davis, musicista di dodici anni più anziano conosciuto al Washtenaw Community College, formò il gruppo techno Cybotron. Il gruppo divenne noto nel 1982 con «Clear», dopo aver debuttato l’anno precedente con «Alleys of Your Mind», un singolo che vendette 10mila copie in poche settimane grazie ai passaggi radiofonici.

La facciata del club Tresor a Berlino nel 1996

Sono infatti le radio indipendenti e soprattutto i pirati come il dj The Electrifying Mojo (nato come Charles Johnson) a diffondere la techno così rapidamente in Nord America e in Europa, in particolare nella Berlino Ovest degli anni Ottanta. Il suo suono e il suo richiamo creativo furono così potente che furono resi illegali nella Germania Sovietica, e la Stasi conduceva spesso retate non solo nei club abusivi di Berlino Est ma anche e soprattutto in appartamenti privati o in cantine: semplicemente ascoltare techno era un reato punibile con la reclusione. Per contro, l’enclave libera della città continuava a suonare e metabolizzare questo nuovo suono sino a trasformarlo nella colonna sonora della caduta del muro nel 1989. La techno divenne uno dei simboli della riunificazione. Club come il Tresor, nato nel 1991, hanno visto avvicendarsi i migliori nomi dell’epoca e soprattutto hanno visto la trasformazione da techno a tekno. I Tekknozid party organizzati da Dimitri Hegemann nei magazzini abbandonati della East Berlin furono cruciali per la diffusione del genere. Questi eventi illegali, caratterizzati da musica ad alto volume, luci stroboscopiche, estetiche individuali potenti e un’atmosfera liberatoria, divennero rapidamente un punto di riferimento per la scena underground berlinese.

Suonare techno significava suonare futuro e libertà, vestirsi per ascoltare techno significava far aderire la propria estetica di singolo a quella della comunità. Il già citato Tresor e l’Ufo degli anni Novanta sono stati, oltre che aggregatori di queste nuove comunità, genitore uno e genitore due del Berghain degli anni Duemila. Salito rapidamente alla ribalta internazionale come il club più esclusivo del mondo, è un luogo in cui i social media sono banditi e dove dal Panorama Bar si discende al paradiso in basse frequenze sync.

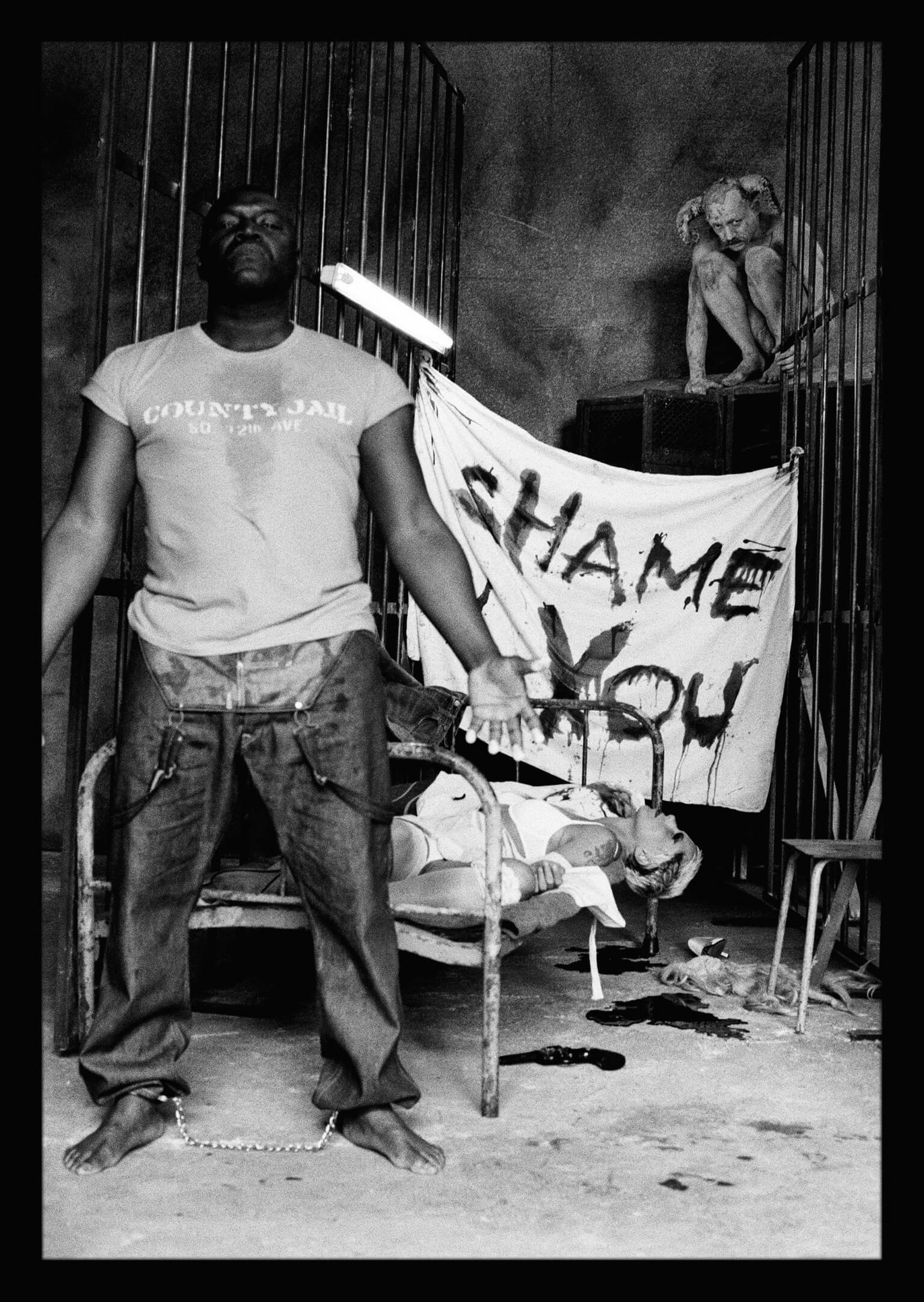

La techno, nella sua essenza e nel suo manierismo, condivide profonde affinità con altre forme creative, riflettendo temi comuni di innovazione, ribellione e futuribilità. Nel tempo, questo genere musicale e movimento culturale, ha attraversato e a sua volta è stato attraversato dai linguaggi dell’arte, del design, della moda, della tecnologia, della scrittura e del management. Esplorando alcuni esempi: Jeff Mills plasma, attraverso i suoni, visioni cosmiche e distopiche simili agli universi descritti dallo scrittore di fantascienza J.G. Ballard. Nerio Alessandri, fondatore di Technogym, ha forgiato un’estetica del benessere con la stessa tensione creativa di Mills: entrambi generatori di mondi, entrambi visionari capaci di trasformare intuizioni in esperienze totalizzanti. Citando altri imprenditori visionari, in François Pinault si incarna quella figura liminale che attraversa i territori del capitalismo come un flâneur attraversa la città moderna: partito dal legno, materia viva, organica, terrestre, ha riconfigurato la propria traiettoria esistenziale fino a fondare un impero del lusso (Kering) e consacrare la propria eredità alla contemplazione estetica con una fondazione d’arte. La sua metamorfosi non è dissimile da quella di Carl Craig, che ha saputo trasfigurare la pulsazione meccanica del dancefloor in un linguaggio quasi sinfonico, portando il techno dai club sotterranei ai teatri dell’avanguardia. La techno abita la stessa dimensione creativa di figure come Nina Kraviz, Donna Tartt e Leonora Carrington, tutte e tre portatrici di una visione emotiva, cruda e universale. Nella stessa dimensione creativa si può iscrivere un talento come Ryan Murphy, regista, produttore e autore di universi televisivi disturbanti e magnetici. Alcune delle sue serie migliori, «Nip/Tuck» per citarne una, sono come dj set visivi: ricombinano, distorcono, ribaltano. La loro techno (maniera) è narrazione viscerale costruita sulla vertigine. Come Aphex Twin sconvolge l’orecchio, Olafur Eliasson sovverte la percezione visiva. Come Helena Hauff decostruisce il beat, Kathy Acker decostruiva la lingua con il suo pastiche metanarrativo. Come Duran Lantink, recentemente salito alla guida creativa di Jean Paul Gaultier, contamina l’alta moda, Hauff contamina la musica elettronica. Lantink crea abiti che sembrano nati da un glitch digitale: provocatori, iconoclasti, impossibili da replicare. Più in là, ai margini, ci sono Sven Marquardt e William S. Burroughs: uno fotografa i volti dell’abisso, l’altro li racconta. Entrambi ritraggono l’umanità come carne viva e mutante, entrambi usano l’arte come bisturi.

Nel cinema di Lynne Ramsay e nei paesaggi sonori di Rødhåd, l’urbano è una materia viva e ferita. Ramsay rappresenta la collisione tra trauma personale e ambiente: scale sporche, neon tremolanti, silenzi saturi. Rødhåd crea suoni con cemento e acciaio, dove ogni kick riverbera come un passo nel sottosuolo. Questa estetica postindustriale trasforma il paesaggio sonoro in una mappa interiore, fredda ma umana. Entrambi esplorano la rovina urbana, dove il rumore è testimonianza e il ritmo residuo della coscienza nelle metropoli.

E infine, parlando di techno maniera in epoche differenti, Richie Hawtin (più noto come dj Plastikman), Renzo Rosso (patron di Diesel e del Gruppo OTB) e Camillo Olivetti (leggendario imprenditore di Ivrea): tre figure molto distanti tra di loro, ma unite dallo stesso approccio emotivo al lavoro. Tre uomini che credono in un futuro accessibile e innovativo, in cui tecnologia e inclusività non sono in conflitto ma alleate. La loro techno è un pensiero articolato: apertura, ascolto, precisione, dedizione, evoluzione.

Tutti loro, designer, musicisti, artisti, manager, visionari, collaborano per creare una nuova costellazione: una mappa di segni creativi che sorgono spontaneamente e che, in quanto urgenti e generativi, si nutrono delle esperienze vissute e progrediscono costantemente.

Leonora Carrington, «And Then We Saw the Daughter of the Minotaur», 1953 New York, MoMA. © 2025 Leonora Carrington / Artists Rights Society (Ars), New York

Renzo Rosso by Sgp

La musica techno è un invito a interrogare il mondo ponendogli domande semplici e che necessitando di risposte complesse. In un’epoca in cui la tecnologia ci rende felici e più liberi grazie a soluzioni immediate, la techno ci ricorda l’importanza del pensiero critico, del glitch creativo che genera le risposte più belle dopo un lungo training all’AI. Ascoltare techno, ballare techno, partecipare a eventi techno significa entrare a far parte di una comunità che celebra le minoranze interconnesse tra loro senza barriere sociali, esattamente come avviene al Bergheim di Berlino ancora oggi.

Il riconoscimento della techno come patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco nel marzo del 2024 è un evento significativo. È un atto istituzionale potenzialmente dannoso perché forse troppo istituzionale. Il rischio è che la techno, incluso il movimento culturale ad essa collegato, venga relegata sui libri di storia e nei musei mentre dovrebbe ancora autogenerarsi in quei luoghi di confine tra etica ed estetica. Dice il governo italiano nel dicembre 2022: «Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro mille a euro 10mila, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto».

Il cosiddetto decreto anti Rave, primo atto legislativo formulato dal governo Meloni, per come formulato e poi trasformato in legge, è un chiaro messaggio verso le sub culture. Abbiamo bisogno di più techno, non solo come genere musicale, ma come filosofia di vita, come invito formale alla creatività a rimanere resiliente, a non aver paura di uscire dalle convenzioni. Negli anni Ottanta a Detroit, con l’avvento dei Cybotorn, la città cominciò a partorire serate di musica «progressiva» utilizzando una sorta di fashion naming, come GQ (da Gentleman Quarterly) o Charivari (uno dei più famosi fashion store di New York dell’epoca). È proprio qua che inconsciamente scatta il sync tra la techno music e il dress code (mai richiesto) sviluppatosi successivamente per entrare nei templi della techno. I Cybotron avevano rilasciato pura estetica, un sound talmente visuale da scatenare la voglia inconscia negli studenti di Detroit di associare alla moda il nome delle loro serate clandestine. Il look era la forma più alta di rispetto nei confronti della nuova estetica musicale, non era solo il biglietto d’ingresso per superare il door selector, ma era l’affermazione dell’individuo di essere parte di un nuovo contesto culturale, di vestirsi per un’onda sovversiva nata dalla «sintetizzazione» tra i battiti cardiaci e le drum machine, ovviamente dando le spalle al dj, perché la vera protagonista era ed è solo lei, la techno.

Uno scatto della serie «Heiland/Shame On You» (2008) di Sven Marquardt, commissionata da Levi’s e realizzata nella Halle del club Berghain di Berlino. © Sven Marquardt

In un presente iperstimolato e frammentato, dove se una cosa deve essere spiegata perché non chiara a una prima lettura non funziona, ecco che la musica techno si staglia come una necessità per chi ancora vuole produrre contenuto. È una musica che è puro effimero, lavora sul gesto ripetuto, sulla persistenza del segno sonoro; una liturgia del loop che, nella sua apparente monotonia, sulla sua lettura immediata, diventa veicolo di trascendenza e coscienza alterata. La techno non racconta: accade. Se il tempo attuale racconta di momenti dolorosi per la musica, come quello a Coachella in cui il leggendario chitarrista dei Queen, Brian May, non è stato riconosciuto dalla Gen Z mandando in v…cca l’omaggio di Benson Boone, il tempo della techno è un multiverso in continua collisione per ridefinire il tempo, non più lineare ma ritmico.

La sua struttura si fonda su unità minime (cellule ritmiche, timbri sintetici, campionamenti microfonici) organizzate in una logica non-lineare, spesso priva di climax narrativo. Questo la avvicina più alla forma aperta che alla forma-sonata della tradizione occidentale. È una musica che si costruisce nella durata e nell’ascolto ripetuto, il cui senso non è dato dalla variazione armonica, ma dalla modulazione percettiva indotta nel soggetto. Tecnicamente, la techno lavora sulla sintassi timbrica e sulla micromorfologia sonora: ogni variazione è una mutazione di spettro, un gioco sulla soglia della percezione uditiva. Qui il ritmo non è semplicemente il tempo che scandisce il movimento: è cronotopo esperienziale, è tempo vissuto, è architettura emotiva. I sound designer techno operano come scultori del tempo, cesellando frequenze, intervenendo sulle envelope di sintesi, sull’automazione del filter cutoff, sulla spazializzazione binaurale.

Quando un brano campiona un frammento di un brano soul anni Settanta, non è semplice intertestualità musicale: è un atto filosofico. È il passato che ritorna come simulacro, carico di storia ma svuotato del suo contesto originario. È memoria sintetica, è stratificazione di codici culturali. La pista da ballo diventa così uno spazio semiotico dove si attiva un processo di significazione collettiva.

La techno è performativa: esiste nella relazione tra macchina, suono e corpo. È musica situata, il cui significato cambia radicalmente se ascoltata in cuffia, in un club, o durante un rave immerso nell’aurora. È una musica dell’ambiente sociale, che si costruisce nel contesto, attraverso la prassi del dj set e la curatela del paesaggio acustico.

Abbiamo bisogno di più techno perché abbiamo bisogno di più tempo, più presenza, più intensità dell’essere. È un’estetica della ripetizione differenziale, una filosofia sonora che lavora non sull’identità ma sulla variazione. Una danza dell’eterno ritorno in cui ogni battito è uguale; eppure, ogni battito è diverso. La techno offre al mondo un’urgenza artistica che ha diversi livelli di lettura stratificati e che vanno dell’immediato al riflessivo. È su questa struttura minimale eppur complessa che s’innesca la necessità di avere più techno in senso manieristico. Nata come speranza postindustriale di una comunità marginalizzata di Detroit, la techno deve allontanarsi dall’istituzionalità, deve distanziarsi anche da questo breve testo, e tornare a cortocircuitare nel reale campionando frame passati con suoni odierni creando performance destinate a ripetersi in loop sul sound cloud.

Un look della sfilata primavera-estate 2024 di Duran Lantink

Altri articoli dell'autore

Nel pieno del fashion reset, tra musei, passerelle e vetrine, la moda ridefinisce la propria identità e il proprio senso. Un viaggio tra mostre, designer e spazi dove l’abito diventa linguaggio, esperienza e pensiero

Quattro mostre, diverse per tono e ambizione, studiate da altrettanti curatori: Fabiana Giacomotti insegna; Angelo Flaccavento interpreta; Olivier Saillard scolpisce; Demna riassume

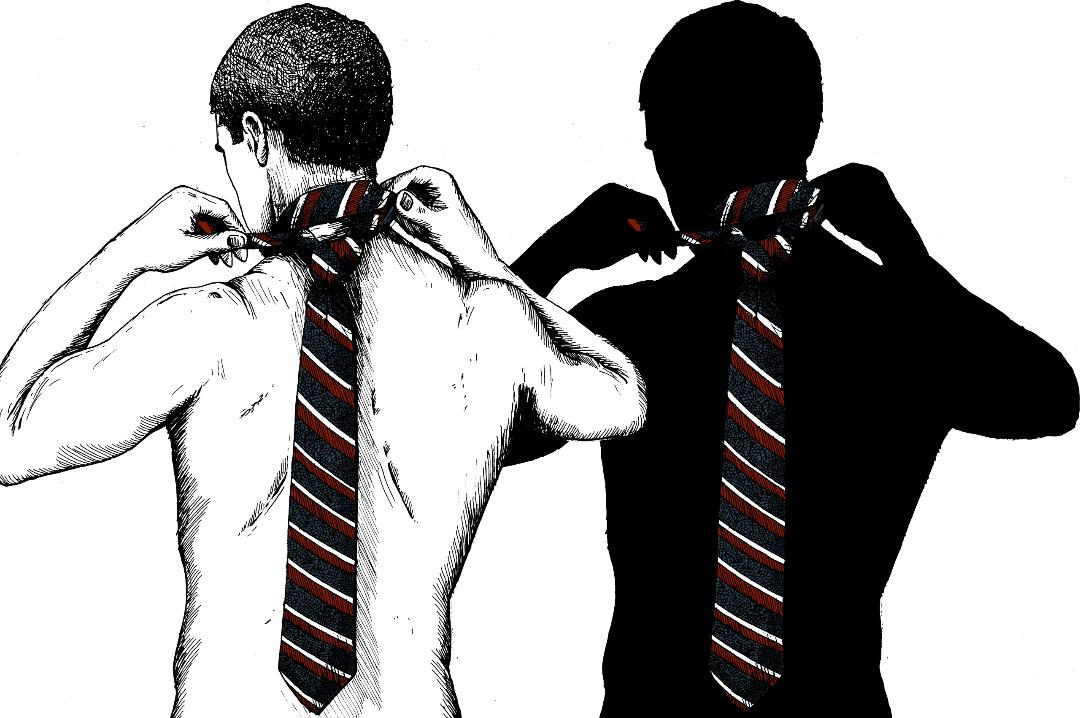

Dove la cravatta è più memoria che funzione, più evocazione che necessità

A Roma, la Fondazione Garavani Giammetti mette in dialogo alcuni abiti firmati dalla maison romana e una selezione di opere d’arte moderna e contemporanea. Il tutto con un’unica parola d’ordine: rosso