Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliIl problema principale, nonché il peccato originale, della 60ma edizione dell’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia è che nasce vecchia. Vecchia come l’Europa e l’intera civiltà occidentale, in crisi irreversibile e che ha paura ora che due guerre in due zone cruciali del mondo, l’Ucraina e la striscia di Gaza, rischiano di evolversi in un solo, grande conflitto planetario. Ma tutto ciò a Venezia sembra quasi non esistere, se non attraverso segni più o meno labili: il Padiglione russo chiuso, il Padiglione israeliano quasi chiuso, il bel video nel Padiglione polacco, dedicato appunto al conflitto in Ucraina. Questa Biennale medita, prega e canta (nel Padiglione italiano, in quello egiziano). Ci inebria di profumi in Corea o di odori dalle parti del Giappone. Gli Stati Uniti, che dovrebbero sostituire nella loro simbologia l’aquila con il coccodrillo piangente, si affrettano a buttare fuori dal padiglione i piedistalli di ogni possibile monumento, nell’osservanza più didascalica della «cancel culture», e si aggrappano a un mediocre ma coloratissimo artista di origine Cherokee e Choctaw, Jeffrey Gibson.

In realtà non è la guerra, ma la paura il sottotema di questa edizione. La più famosa esposizione d’arte del mondo occidentale, erede diretta del trionfalismo delle Esposizioni Universali d’inizio ’900, quelle che celebravano i fasti dell’industrializzazione e delle indubitabilmente magnifiche sorti dell’uomo moderno, dichiara ufficialmente che la civiltà occidentale sta franando su sé stessa, priva di idee per quanto riguarda la politica, l’economia e, inevitabilmente, l’arte: il disastroso padiglione tedesco ne è il sintomo più inquietante.

E allora che fa? Si affida a un direttore che viene dal Brasile, dove dirige un museo, Adriano Pedrosa, che si dichiara queer, con tutto ciò che questo complesso termine include, anche la differenza e la stranezza. Pedrosa, da un lato, rivendica una tradizione modernista al Sud del mondo, mostrandoci in realtà come e quanto arrancavano gli artisti non europei o nordamericani per tenere il passo con le avanguardie e le neoavanguardie che si affermavano a Parigi o a New York. Con tutto il rispetto, forse non era la Biennale di Venezia il luogo giusto per risarcire chi era rimasto fuori dal giro, appesantendo la mostra con un sin troppo nutrito nucleo storico. Una sezione vecchia e stinta, ma Pedrosa tenta di rimediare aprendo le porte all’arte indigena, a squillanti tour de force pittorici, alla sempre gradita arte tessile (in fondo, quando viaggiamo da quelle parti, un pezzo di stoffa da mettere sul divano lo ficchiamo sempre in valigia) e a variopinte performance nei costumi più o meno tradizionali dei popoli rappresentati. Il pubblico, alla vernice, era in visibilio, soprattutto al cospetto dei «Messaggeri del sole», che non è il nome di un complesso musicale italiano degli anni Settanta, ma il titolo dell’happening «afrofuturista» del duo Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic, un grottesco esempio di ecumenica ibridazione.

Questa Biennale piacerà molto, perché raggiunge varie categorie di pubblico, dai piagnoni della correttezza politica agli appassionati di etnografia. E centinaia di migliaia di visitatori si commuoveranno perché il famoso Sud del mondo è colorato ma ha un mare di problemi (non esclusi noi, che lo sfruttiamo e lo inquiniamo). Però, nel contempo, la percorreranno felici e liberati dal senso di colpa, e soprattutto estasiati da tanta esplosiva multietnica bellezza. Questa edizione dell’ultracentenaria mostra è la replica di quanto accadde dal XVIII al XX secolo. L’esotismo e l’orientalismo prima diventarono una moda, poi una necessità per artisti in fuga (Gauguin) o a caccia di quelle novità formali, magari quelle dell’«Art nègre», che l’esausto canone occidentale non poteva più offrire (Picasso docet). Oggi che rischiamo di sparire tutti quanti perché non abbiamo idee (artisti, dove siete?) e progetti, torniamo tutti quanti convinti cultori dell’esotico, esploratori incoscienti di Tropici non più tristi (alla faccia di quel menagramo di Claude Lévi-Strauss).

È pur sempre un modo di sfuggire alla paura, al senso di colpa e alla noia.

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

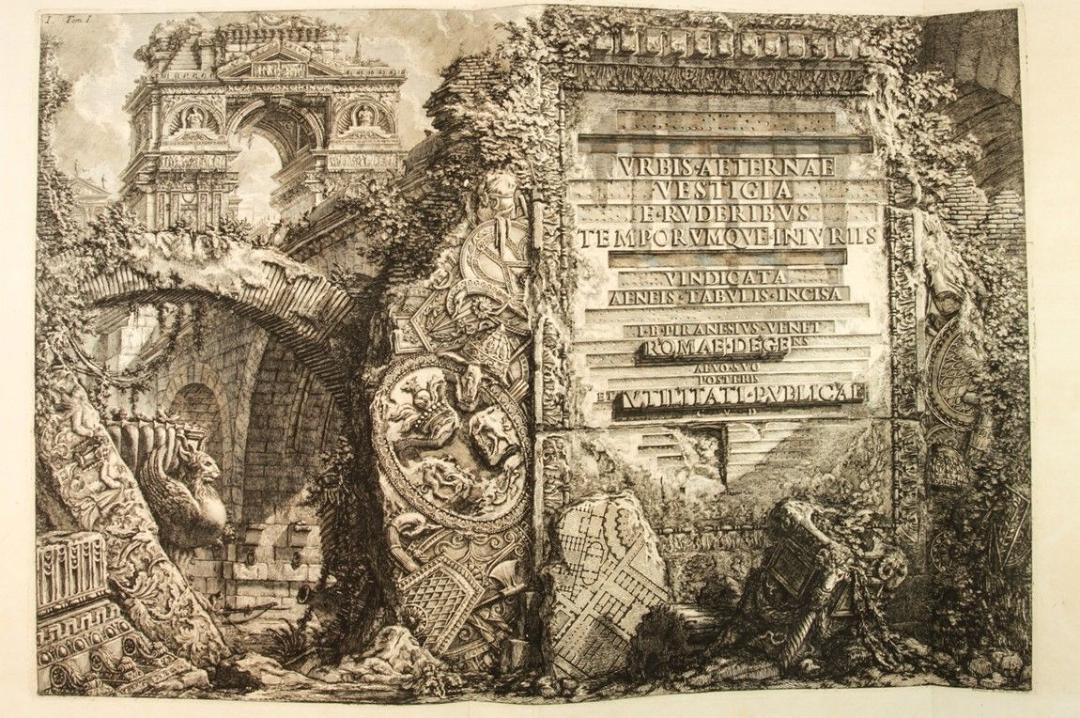

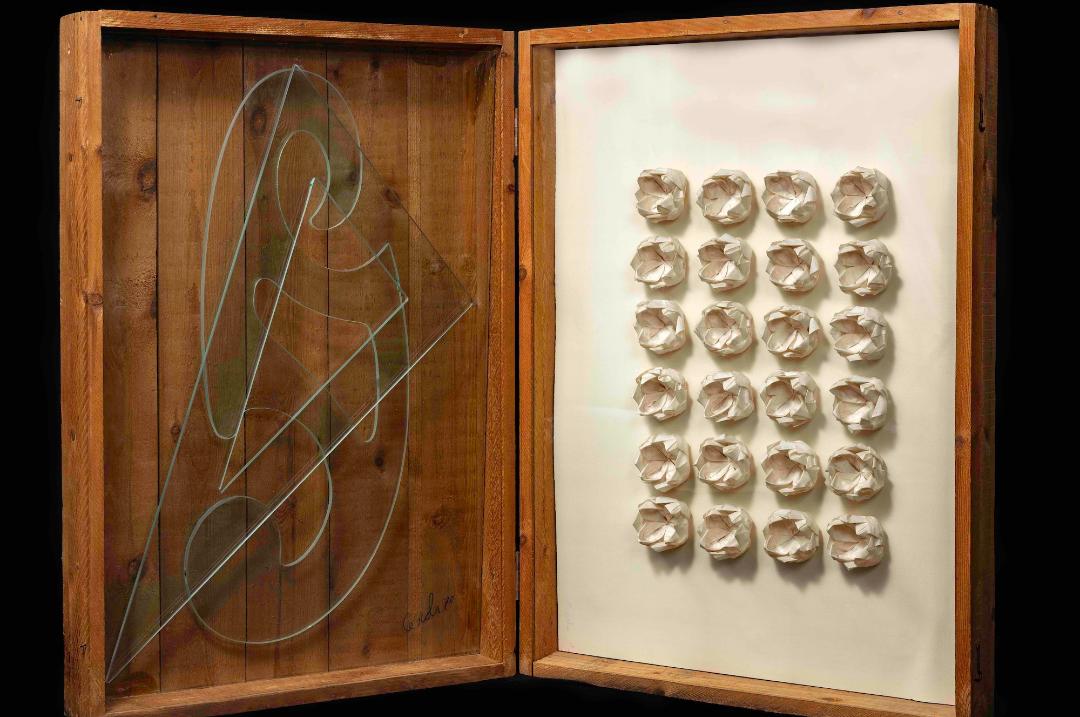

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai