Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

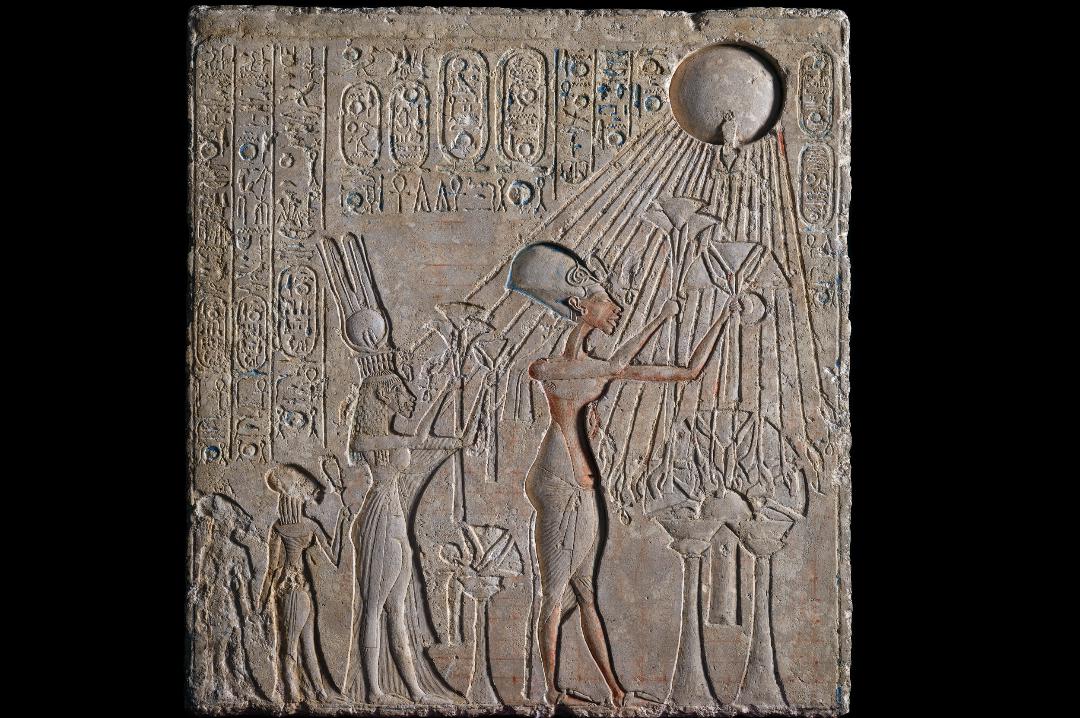

Che l’Egitto fosse ricco d’oro è praticamente noto da sempre. Lo dichiarano già le tavolette in cuneiforme ritrovate a Tell el-Amarna, vivida testimonianza degli scambi diplomatici tra il faraone (XIV secolo a.C.) e i sovrani del Vicino Oriente. Le missive di questi ultimi sono piene di riferimento al prezioso metallo, lamentandosi di averne ricevuto poco, chiedendone di più e minacciando ritorsioni.

È proprio dalla consolidata reputazione di terra ricca d’oro che prende spunto la mostra «Tesori dei faraoni», che ha inaugurato il 24 ottobre scorso alle Scuderie del Quirinale.

Così, ad accogliere i visitatori è la celeberrima collana con le mosche della regina Ahhotep (Cat. 5; metà del XVII secolo a.C.) proveniente dal Museo dell’Arte Antica di Luxor. A distanza di secoli esercita ancora oggi una forte attrazione presso il pubblico femminile e i suq dell’Egitto contemporaneo ne offrono repliche in argento o oro. A poca distanza è esposto il sarcofago in legno dorato della regina, il cui viso risulta pervaso dall’astratta bellezza che precorre i canoni artistici delicati e luminosi della XVIII dinastia.

Collana in oro con le mosche, fine XVIII o inizio XVIII dinastia, Nuovo Regno, dalla Tomba della regina Ahhotep II, Dra Abu el-Naga, Riva ovest di Luxor, Museo di Luxor. Foto Monkeys Video Lab

Nella prima sala si trova anche l’opulenta collana di Psusenne I (Cat. 8). Faceva parte dei ricchi corredi funerari dei sovrani della XXI-XXII dinastia (X-VIII secolo a.C.) scoperti nel 1939 a Tanis. È la testimonianza del gusto sfarzoso, talvolta eccessivo, di un Egitto passato in mano a stranieri occidentali, fieri della propria potenza e desiderosi di perpetuare, senza tuttavia riuscirci, i fasti di predecessori famosi come Thutmosi III o Ramesse II.

La seconda sala della mostra è invece costruita intorno agli oggetti provenienti dal corredo funerario di Yuya e Tuya, suoceri di Amenofi III (prima metà del XIV secolo a.C.). La scoperta della loro tomba intatta, all’inizio del XX secolo, destò non poco clamore e il loro corredo funerario occupa oggi quei corridoi del Museo Egizio del Cairo che, fino a pochi mesi, ospitavano il tesoro di Tutankhamon.

Altri gioielli provenienti dai Tesori di Tanis sono esposti nell’ultima sala del primo piano. Al secondo lo sfavillio dell’oro diminuisce, ma non l’eccezionalità dei reperti. In molti casi si tratta di capolavori sovente citati nei libri di storia e d’arte dell’antico Egitto. Impossibile elencarli tutti. Ognuno di essi merita però di essere visto, perché nasconde una delle molteplici sfaccettature che hanno reso grande la cultura egizia. Come il contenitore in pietra a forma di cestino (Cat. 62) da una tomba della II dinastia di Saqqara (XXX-XXVIII secolo a.C.). Nell’angolo in basso a sinistra la parola «oro» (di nuovo) è incisa in geroglifico.

Anche la collana in lapislazzuli di Psusenne I (Cat. 56), sempre dai Tesori di Tanis, cela una sorpresa. Sulla perla di un blu più uniforme è incisa una dedica in cuneiforme con la quale un funzionario assiro affida agli dèi la cura della propria figlia in cambio della collana.

«Tesori dei faraoni» mantiene quello che dichiara con il titolo e riunisce un centinaio di reperti quintessenziali per ottenere un’idea «al meglio» della civiltà faraonica. L’allestimento, sobrio e arioso, consente la fruizione pressoché totale di quasi tutti i monumenti e, malgrado la penombra generale (ormai una costante nelle mostre egizie), l’illuminazione risulta particolarmente azzeccata e raramente disturbante.

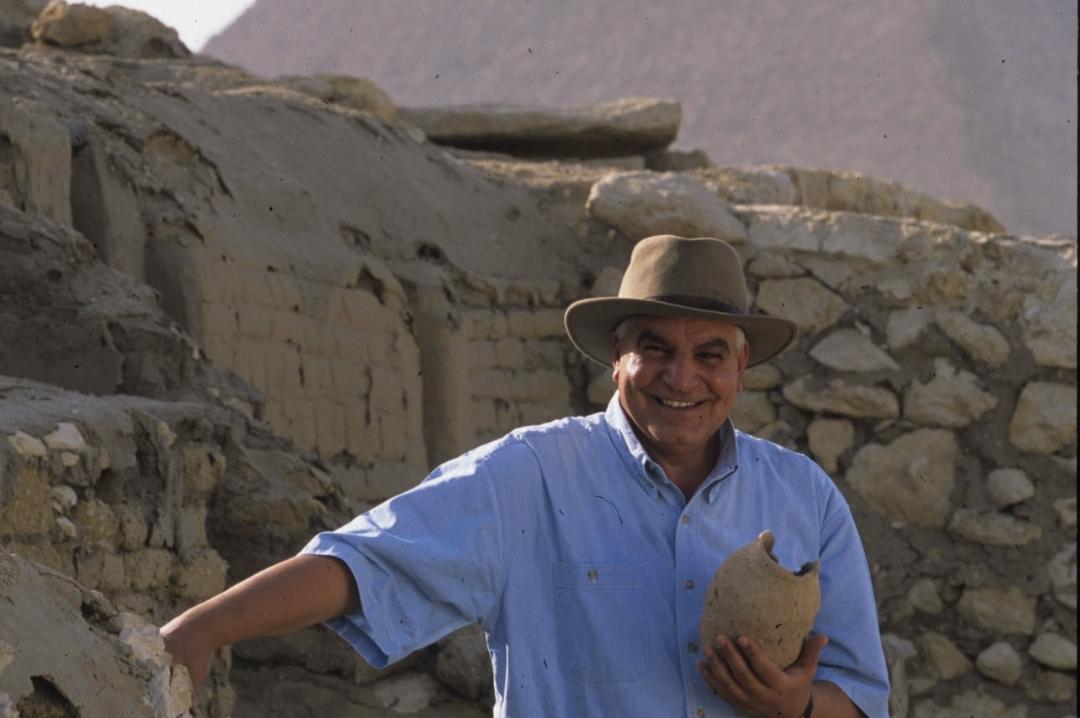

Al termine della visita risulta chiaro che l’intento del curatore Tareq El-Awady non era quello di raccontare la storia della civiltà faraonica, quanto piuttosto di metterne in risalto peculiarità e splendori. «Tesori dei faraoni» risulta perciò più simile a una mostra di pittura o di scultura che a una di archeologia. Malgrado il suo carattere generale, riveste estremo interesse per la conoscenza dell’antico Egitto grazie alla sala dedicata alla «Città d’oro», l’insediamento attribuito al regno di Amenofi III, scoperto in anni recenti da Zahi Hawass (che firma anche il catalogo della mostra, pubblicato da Allemandi) e scavato da Afifi Rohim.

Gigantografie in bianco e nero delle rovine cittadine fanno da sfondo a vetrine con alcuni dei reperti recuperati. Di mirabile fattura è la statuina in calcare invetriato (Cat. 86) che raffigura una donna inginocchiata con in grembo un’antilope. Ci sono però anche vasi, una macina, alcuni amuleti e un sonaglio che raccontano di un antico Egitto lontano dai fasti della corte faraonica. Sono oggetti comuni, ma sono anch’essi tesori nel rivelarci l’intimità di persone vissute secoli or sono e con le quali condividiamo un identico modo di affrontare il quotidiano.

Sarcofago antropoide esterno di Tuya, particolare, XVIII dinastia, Nuovo Regno, dalla Tomba di Yuya e Tuya, Valle dei Re, Luxor, Il Cairo, Museo Egizio. Foto Monkeys Video Lab