Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

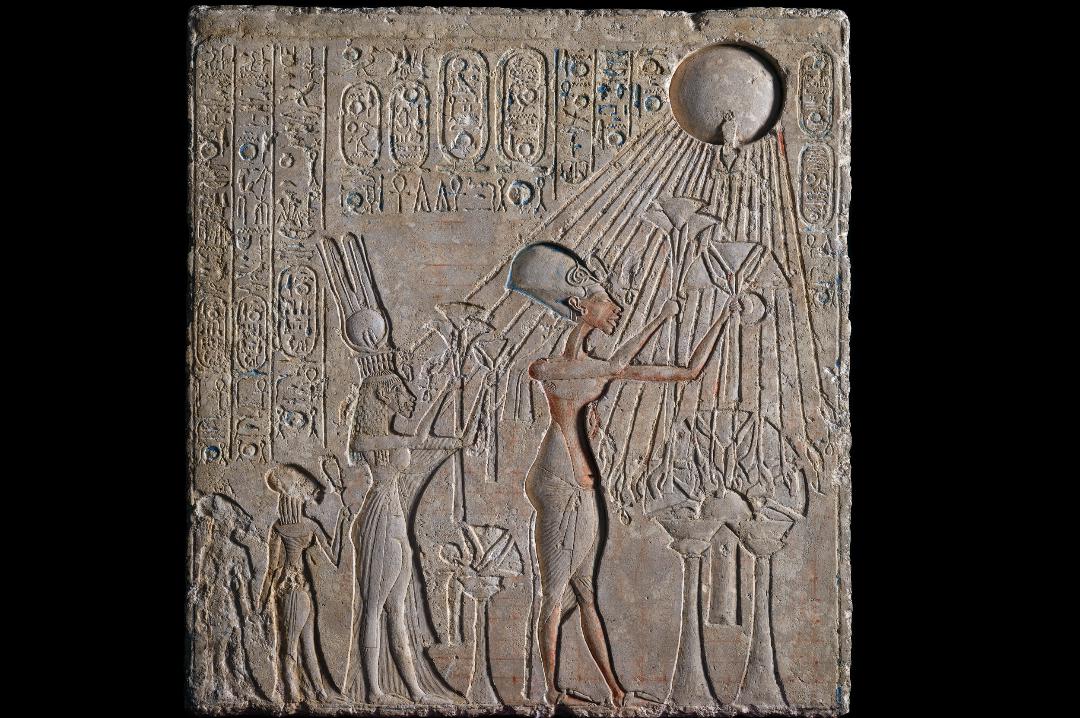

«ll più grande monumento mai costruito dall’Egitto non fu una piramide o un tempio, ma l’idea stessa di eternità». È quanto afferma l’egittologo Zahi Hawass nel catalogo Allemandi della mostra «Tesori dei Faraoni», aperta dal 24 ottobre al 3 maggio: 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto, provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, che giungono nella città che la storia ha definito eterna. Due principi, quindi, della stessa concezione del tempo infinito, che brilla nell’oro di tante opere senza tempo esposte sul colle del Quirinale. Ovvero, proprio il luogo dove i Romani edificarono il gigantesco tempio dedicato al dio egizio Serapide, sui cui resti sussistono anche le Scuderie del Quirinale: pure la geografia ha il suo fato.

La mostra è il risultato di uno sforzo politico-culturale tra due Paesi affacciati sul Mediterraneo che rappresentano due sorgenti dell’umana civiltà. Curata da Tarek el-Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, la mostra è prodotta da Ales-Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura con MondoMostre, in collaborazione con il Supreme Council of Antiquities of Egypt, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e delle Antichità d’Egitto, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino. Main sponsor, Intesa Sanpaolo e Eni.

L’oro, simbolo del divino e dell’eternità, sostanzia e ammanta le opere più preziose di questo viaggio nel mondo dell’antico Egitto. Il sarcofago dorato della regina Ahhotep II, per esempio, la Collana delle Mosche d’oro, antica onorificenza militare per il valore in battaglia, e il collare di Psusennes I introducono al mondo delle élite egizie, dove l’ornamento diventa linguaggio politico e riflesso di una teologia del potere. Intorno al corredo funerario di Psusennes I, scoperto a Tanis nel 1940, si concentrano oggetti di straordinaria raffinatezza: amuleti, coppe e gioielli che, dopo tremila anni, conservano intatta la loro luce.

Molte le sculture contrassegnate dall’incanto della fissità, come a tradurre in pietra calcarea o granito rosso quel principio di sospesa atemporalità, che fa sentire vicine opere plastiche di quattromila anni fa. Alcune intendono esprimere la magnificenza regale, altre sono messe al servizio del rito e del passaggio, dove la morte è intesa come trasformazione. Il monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye, domina una sezione dedicata alle pratiche funerarie e alla fede di rinascita. Attorno, gli ushabti (statuette dei servitori del defunto nell’aldilà, Ndr), i vasi canopi e un papiro del Libro dei Morti raccontano la precisione quasi scientifica con cui gli Egizi preparavano il viaggio nell’aldilà: un insieme di formule, immagini e strumenti per attraversare il mondo invisibile e rinascere alla luce di Ra.

Tra i capolavori indubbi della mostra: la statua di Hatshepsut inginocchiata in atto d’offerta, la diade di Thutmosi III con Amon, la Triade di Micerino, fino alla splendida maschera d’oro di Amenemope. A chiudere il tragitto della mostra, la Mensa Isiaca, eccezionalmente concessa dal Museo Egizio di Torino, una tavola prodotta a Roma, e proveniente dall’Iseo Campense, grande santuario egizio in Campo Marzio, a testimoniare l’antico legame spirituale e culturale tra i due mondi. L’Egitto, infatti, con Ottaviano, futuro imperatore Augusto, nel 30 a.C. divenne Provincia romana. Ma fu Roma a diventare una provincia egiziana dello spirito, con la Piramide Cestia, i tanti obelischi trasferiti nella capitale dell’Impero (e tuttora troneggianti), le numerose opere d’arte dell’Iseo Campense, e, molto importante, i culti religiosi importati, a cominciare da quello incentrato sulla devozione alla dea madre Iside, fino a quello di Serapide. Furono, questi, i più resistenti alla cristianizzazione, e gli ultimi, tra quelli pagani, ad essere debellati. L’Egitto era entrato nell’anima della romanità.

Secondo il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenuto alla preview della stampa il 23 ottobre, «questa esposizione è frutto di un rapporto, quella tra Italia ed Egitto, che affonda le radici nell’antichità, che vive un presente di dinamica e fruttuosa cooperazione, e che sa proiettarsi nell’avvenire. (…) Questa mostra è la dimostrazione che la cooperazione in ambito culturale può generare frutti straordinari che arricchiscono identità radicate nel solco delle rispettive origini, e può, realmente, avvicinare popoli affratellati da una medesima comunità di destino: un destino luminoso, prospero e pacifico nella misura in cui sapremo e vorremo scriverlo insieme. “Tesori dei Faraoni” è un esempio eccellente, e virtuoso, di questo approccio. Non rappresenta soltanto una esposizione di stupendi manufatti, simbolo di una civiltà millenaria che ha saputo dare forma al mistero della vita attraverso la cultura, e ha influenzato le tradizioni più prestigiose, orientali e occidentali».

Scrive nel catalogo Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo: «Questa esposizione che riunisce capolavori straordinari dell’antico Egitto rappresenta un ponte ideale fra due civiltà che hanno costruito, in epoche diverse, modelli di bellezza, di tecnica e di organizzazione sociale ammirati nel mondo. Portare a Roma testimonianze così rare significa offrire ai visitatori un incontro ravvicinato con l’antichità, utile a riflettere sul nostro presente».

I testi che accompagnano le sezioni del catalogo sono di Zahi Hawass, a eccezione di un contributo di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Le fotografie delle opere sono di Massimo Listri. Altro protagonista di questa mostra, che punta a 500mila visitatori (già 40mila i biglietti acquistati in prevendita), è Matteo Lafranconi, direttore delle Scuderie del Quirinale.

Coperchio del sarcofago della regina Ahhotep II, fine della XVII-inizio della XVIII Dinastia, Regno di Ahmose I, stucco dorato e legno, Tomba della regina Ahhotep II, Dra Abu el-Naga, riva occidentale, Luxor. Il Cairo, Museo Egizio. Foto Massimo Listri

Coperchio del sarcofago della regina Ahhotep II Fine della XVII inizio XVIII Dinastia, Regno di Ahmose I Stucco dorato e legno Tomba della regina Ahhotep II, Dra Abu el-Naga, riva occidentalGrande collare di Psusennes I, XXI Dinastia, Terzo Periodo Intermedio, oro, lapislazzuli, corniola, feldspato, Tomba di Psusennes I, Tanis, Il Cairo, Museo Egizio. Foto Massimo Listri