Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Antonio Aimi

Leggi i suoi articoliL’antropologia è una scienza molto trascurata in Italia, perché, anche se qui cominciò a svilupparsi parallelamente a quanto avveniva negli altri Paesi europei, nella prima metà del XX secolo l’egemonia dell’idealismo di Giovanni Gentile e di Benedetto Croce la cancellò quasi completamente. In quella situazione i pochi musei di antropologia esistenti furono relegati in un ruolo molto marginale, che continuò per gran parte del Novecento. Paradossalmente, in Italia questa marginalizzazione dei musei di antropologia si contrapponeva all’interesse per le culture extraeuropee che aveva caratterizzato le raccolte eclettiche del XVI-XVII secolo, dove, a differenza di quanto avveniva nelle Wunderkammer dell’Europa settentrionale, i reperti provenienti dall’America, dall’Africa e dall’Asia erano oggetto delle prime ricerche pre etnografiche. E non a caso, in Italia si conservarono reperti di eccezionale importanza, che nei possedimenti di oltreoceano erano bruciati come opera del demonio e che nel resto d’Europa erano disprezzati. In un periodo storico caratterizzato dalle tematiche degli scontri di civiltà e dalla decolonizzazione, questi musei potrebbero avere un ruolo molto importante per mettere a disposizione di tutti le categorie di una disciplina scientifica fondamentale per valutare e capire le culture «altre». Questa situazione di marginalizzazione è particolarmente grave per il Museo delle Civiltà (MuCiv) dell’Eur di Roma, che è il più importante dei musei di antropologia italiani e che conserva capolavori unici al mondo.

Il MuCiv è nato nel 2016 con la riforma Franceschini, che ha riunito l’ex Museo Pigorini, l’ex Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, l’ex Museo dell’Alto Medioevo e l’ex Museo d’Arte Orientale con l’obiettivo di presentare le collezioni esistenti in un solo contenitore, nelle strutture dell’Eur, che già ospitavano tre di questi musei. Successivamente, nel MuCiv sono anche confluiti l’ex Museo Africano, che presentava i reperti delle colonie italiane, e l’ex Museo Geologico-Ispra. È evidente, pertanto, che a partire da questo progetto in qualche anno sarebbe stato possibile aprire un museo che avrebbe potuto tranquillamente porsi al livello dei più importanti musei di antropologia del mondo, vale a dire del Museo Nacional de Antropología di Città del Messico e del Musée du quai Branly-Jacques Chirac di Parigi. Purtroppo, i lavori sono andati avanti molto lentamente, anche se importanti passi avanti in questa direzione sono stati fatti a partire dal 2022 con l’arrivo alla direzione del MuCiv di Andrea Viliani, che ha coinvolto nei progetti dei nuovi allestimenti numerosi artisti.

Dopo la ristrutturazione della sezione dedicata alla Preistoria, in quest’ultimo periodo nella tradizionale sede dell’ex Pigorini sono stati aperti al pubblico tre nuovi allestimenti temporanei: EurAsia; Animali, Vegetali, Rocce e Minerali: le Collezioni Ispra; Giganti miniature. La prima presenta una selezione delle opere asiatiche dell’ex Museo d’Arte Orientale e dell’ex Pigorini, la seconda costituisce l’avvio della progressiva musealizzazione delle collezioni dell’ex Museo Geologico-Ispra; la terza presenta 16 proposte elaborate dell’artista Bruna Esposito «che rileggono le consuete modalità espositive per proporre esperienze alternative del museo e delle collezioni».

Questi allestimenti sono preceduti da una selezione di reperti africani, oceanici e americani esposti all’ingresso del museo davanti alla biglietteria. Inoltre, il direttore Andrea Viliani ha avuto la cortesia di anticiparmi che a breve sarà aperto il secondo capitolo del Museo delle Opacità con una selezione delle opere dell’ex Museo Africano e che l’allestimento definitivo di questo museo sarà pronto nel 2026; e che a settembre 2025 saranno inaugurati i nuovi allestimenti dedicati all’Africa, all’Oceania e alle Americhe. Se è dunque positivo che il MuCiv abbia cominciato a fare i primi passi verso il nuovo allestimento, che dovrebbe presentare le opere dei musei da cui è nato, è doveroso registrare che l’intervento degli artisti nei nuovi percorsi espositivi, di fatto, cancella le caratteristiche che dovrebbe avere un museo di antropologia.

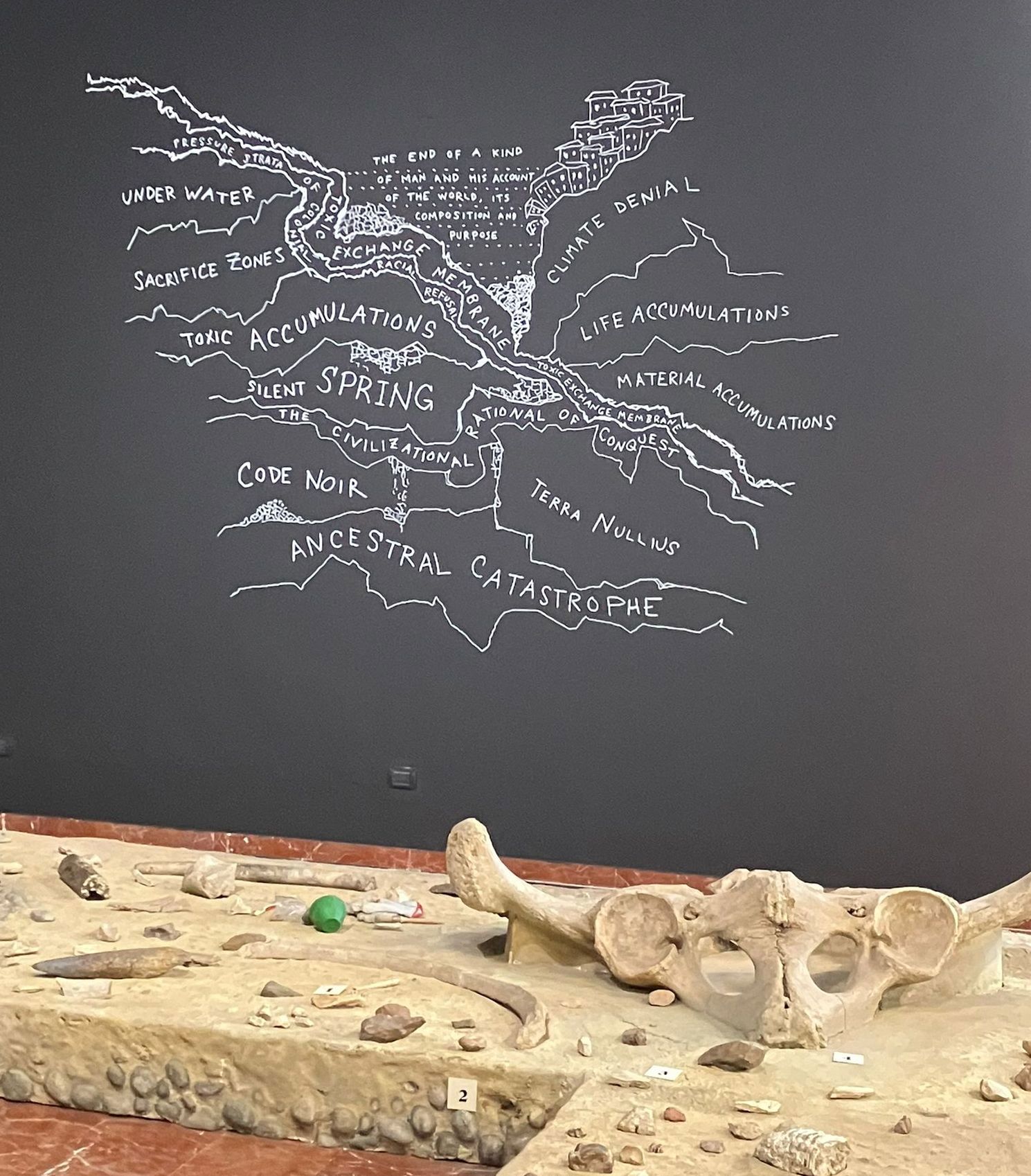

Non sono per nulla contrario ad accostare, ad esempio, a un’opera extraeuropea quella di un artista contemporaneo o del Rinascimento, se l’accostamento serve a mettere in evidenza certi stilemi comuni e, soprattutto, a capire una cultura «altra». È evidente, però, che gli interventi degli artisti di oggi non devono rendere incomprensibile quello che si vuole/deve spiegare. Questo stravolgimento del museo è ben evidente nell’allestimento definitivo della prima parte della sezione della Preistoria, dove è stato cancellato il precedente percorso espositivo che, coniugando mirabilmente divulgazione scientifica e didattica, spiegava in modo eccellente il processo di «ominazione». Ora si comincia con un grande pannello che con un linguaggio a dir poco contorto propone di sostituire il termine generalmente usato con quello di «Antropocene»; quindi, si prosegue con vetrine poco chiare accompagnate da grandi pannelli, che presentano testi manoscritti con osservazioni totalmente fuorvianti. Inoltre, il percorso è sovrastato da pannelli di artisti con disegni e testi quasi incomprensibili, che fanno rimpiangere la «Banana» di Cattelan. Mentre si sono trovati soldi e tempo per cancellare un percorso espositivo eccellente, non è stato fatto l’opportuno aggiornamento della parte finale di questa sezione. Ma anche se gli effetti dannosi degli interventi degli artisti contemporanei si impongono soprattutto nella sezione della Preistoria, è evidente che finiscono per danneggiare anche gli allestimenti che ora è possibile visitare.

A questo proposito è bene mettere in evidenza una chicca che merita di entrare nella storia della museografia. Nel percorso EurAsia, che presenta in modo soddisfacente un centinaio di opere asiatiche, è inserito l’intervento audio-video dell’artista colombiana-coreana-americana Gala Porras-Kim, che vive a Los Angeles ed è stata Research Fellow del MuCiv. In questi video alcuni conservatori del museo commentano dei reperti, che però non si vedono, perché l’artista ha avuto la geniale idea di presentare su schermi neri solo le mani di questi funzionari e il testo in inglese di quello che dicono. Infine, è importante notare che, nonostante l’enfasi sull’arte e il coinvolgimento di vari artisti, nelle vetrine all’ingresso si ignorano totalmente i maestri delle culture extraeuropee, che hanno realizzato alcuni dei capolavori del MuCiv, come se questi artisti e gli specialisti del museo ignorassero la tematica delle attribuzioni, che da oltre trent’anni caratterizza il mondo dell’arte «altra», o non avessero mai visto il Pavillon des Sessions del Louvre, dove alcune opere sono presentate col nome del maestro che le ha realizzate (ovviamente, quando è stato possibile identificarlo).

Dato che più sopra ho scritto che l’intervento degli artisti «cancella» le caratteristiche che dovrebbe avere un museo di antropologia, segnalo a chi potrebbe pensare che il mio giudizio sia ingeneroso che la cancellazione del MuCiv è confermata soprattutto dal crollo dei visitatori, che nel 2023 sono stati 39.946 (di cui 7.843 paganti), mentre nel 2016 erano stati 74.195 (di cui 17.301 paganti). E a questo proposito è bene sapere che il Museo Nacional de Antropología di Città del Messico nel 2024 ha avuto 3.781.523 visitatori e che il Musée du quai Branly-Jacques Chirac di Parigi nel 2023 ne ha avuti 1.410.000. E a chi pensa che il confronto sia fuorviante, mi limito a ricordare che il Museo Egizio di Torino nel 2023 ha avuto 1.061.157 visitatori di cui 756.956 paganti. È evidente che qualcuno dovrebbe prendere atto che al MuCiv gli interventi di artisti e di «specialisti» privi di competenze antropologiche non funzionano. Bisognerebbe cambiare strada se si vuole che questo museo torni a svolgere il ruolo che merita e che la realtà attuale gli assegna.

L’intervento dell’artista Elizabeth A. Povinelli nell’allestimento della Preistoria al MuCiv. © Courtesy Muciv

Altri articoli dell'autore

Nella galleria Jardin del Museo parigino cinque sezioni illustrano tutta la ricchezza culturale di questa regione

Ricerche condotte dalle Università di Pisa e di Perugia con il Cnr grazie all’utilizzo di questa nuova metodologia rappresentano una prova importante per l’applicazione di strategie di conservazione sostenibili e non invasive alle opere murali contemporanee. Il caso di «Musica Popolare» nel quartiere milanese dell’Ortica raccontato da Nicola Masini, direttore di ricerca presso l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

Lo sapevate che il Paese sudamericano vanta una delle migliori cucine del mondo, grazie allo chef Gastón Acurio? E che per visitare Machu Picchu senza le frotte di turisti è bene dormire ad Aguas Calientes? E poi i musei di Lima, i monumenti di Cusco...

Il 27 giugno è mancato l’archeologo bresciano che ha dedicato la sua vita allo studio delle culture dell’America precolombiana