Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

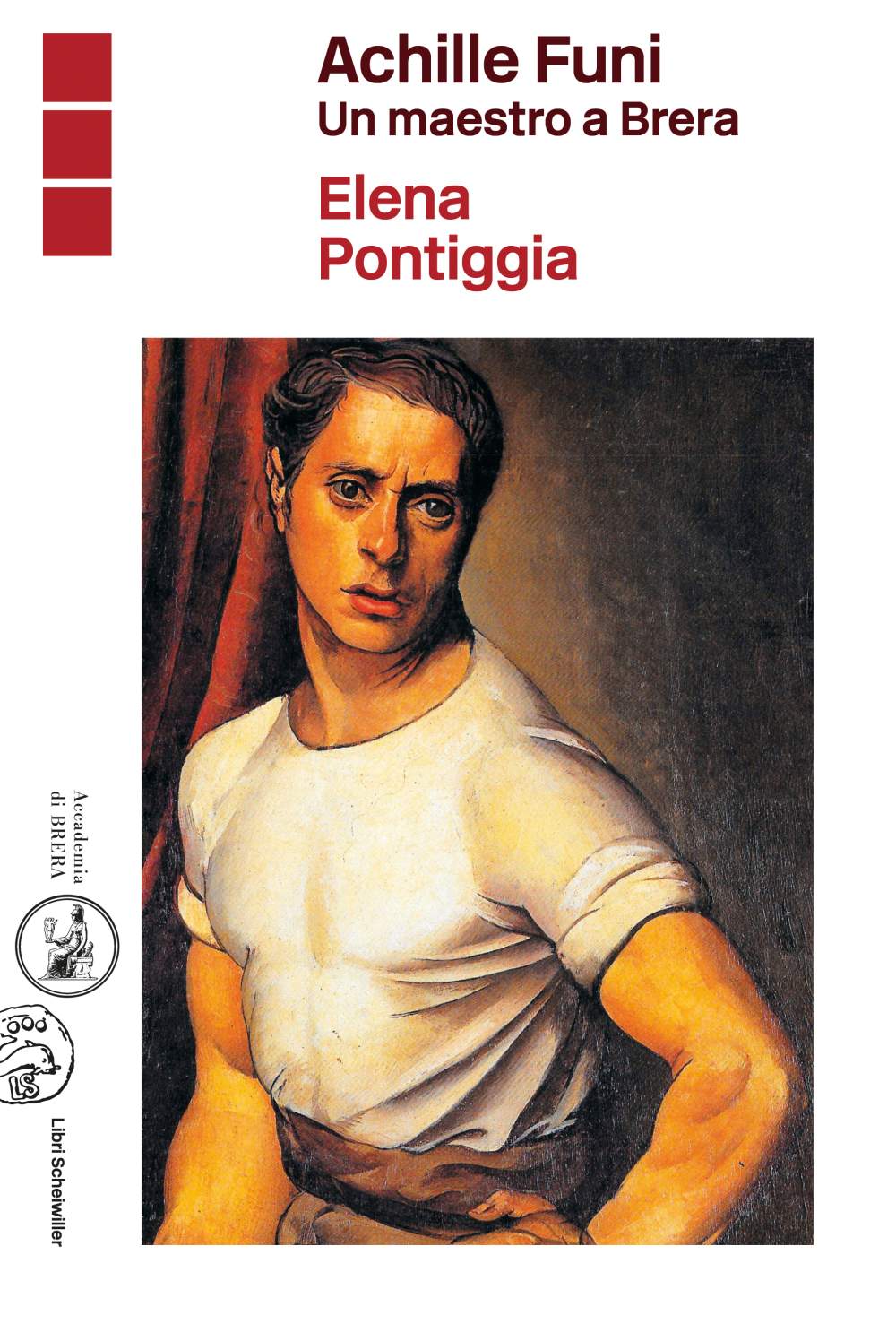

Leggi i suoi articoliDa molti anni Elena Pontiggia ci scorta con giustezza e giustizia nell’universo dei pittori novecenteschi dalla perfetta reperibilità figurativa. Giustezza: dai suoi scritti non si torna mai a casa a mani vuote. Giustizia: troppo a lungo su questi maestri di casa nostra, che siano Sironi, Funi, Donghi, Martini o Messina, si è esercitata l’arte del pregiudizio, che in certa critica schierata ha raggiunto vertici ineguagliati. Inutile aggiungere che l’adesione al fascismo non abbia giovato: né a loro né, di riflesso, a quanti, occupandosene, hanno incontrato dinieghi, facce storte e mutismi.

Questo affondo su Funi, risarcito anche come intelligente e non prevaricante didatta, è una summa del lavoro di recupero filologico della studiosa. Pittore di gran mestiere, riesumatore del buon fresco antico, Achille Funi è un osservatorio privilegiato sui rischi insiti nel discettare in Italia di tradizione: parola più scivolosa che impegnativa. Ferrarese di nascita e milanese di acclimatazione, coetaneo di Roberto Longhi e Giorgio Morandi (infinitamente più famoso di lui), Funi costeggia due fenomeni interferenti come Futurismo e Metafisica: negli anni Venti riformula, con un contorno perfetto, quasi sbalzato, i termini di una breve ma veridica storia dell’arte, finendo per dar la mano al Picasso più italianizzante tra le due guerre.

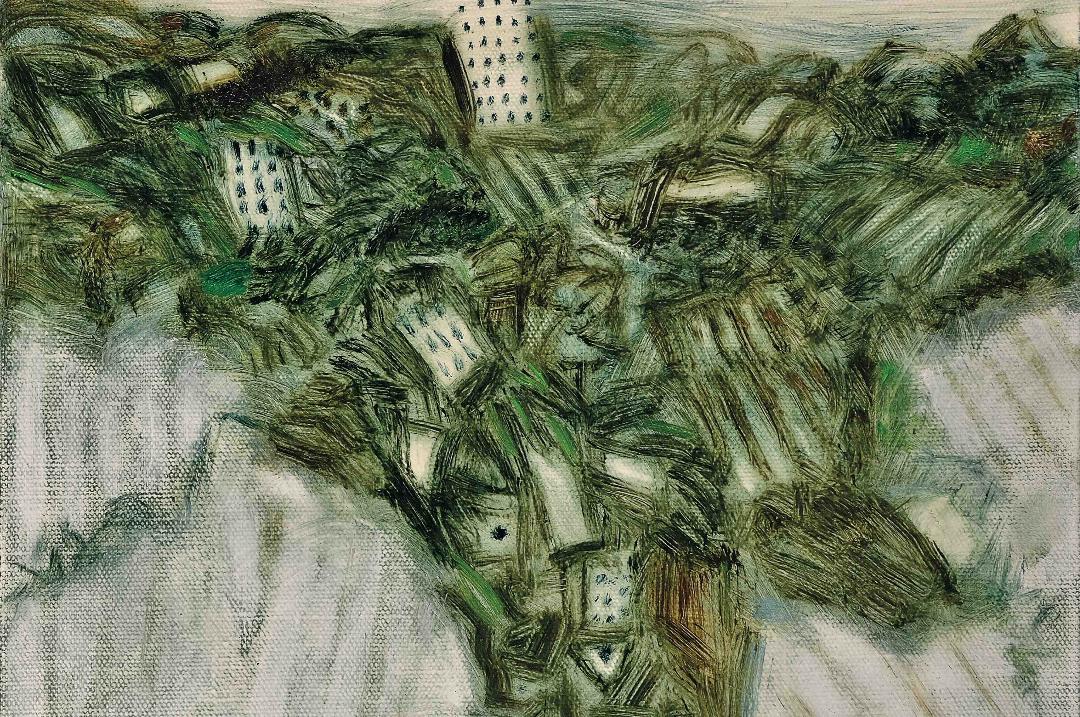

Di qui proverà a dare, insieme ad altri, un possibile assetto iconografico del regime fascista con cicli murali che, tra Milano e Ferrara, meriterebbero un riesame meno condiscendente. «La Terra» del 1921, tra gli apici di un decennio pur straricco, è un episodio di neoseicentismo nei mesi della mostra fiorentina sul Sei e Settecento. E quel vaso a destra gira e rigira come in Velázquez o in Francesco Guarino. Ed è quasi Dalí; o forse meglio.

Achille Funi. Un maestro a Brera,

di Elena Pontiggia, 176 pp., ill., Scheiwiller, Milano 2023, € 22,90

«La terra» (1921) di Achille Funi (particolare)

Altri articoli dell'autore

Pesti, carestie e morbi furono per gli antichi occasioni di racconto da cui trarre i soggetti per le proprie opere. Oggi, dunque, i medici potrebbero essere degni avversari dei critici d’arte o, perlomeno, degno pubblico di rappresentazioni di corpi e situazioni affetti da patologie

I paesaggi recenti dell’artista marchigiano appartengono a una lunga catena di immagini indissolubilmente legate che vanno da Tiziano a Klee, Mondrian, Morandi e Steinberg.

Viaggio nei meandri di libri e fascicoli che hanno fatto la storia del libro

Questa è la prima elezione di un papa dove il nostro sguardo sia stato potentemente diaframmato da quel prolungamento della mano che si chiama smartphone