Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLa storia è, come si dice, da film. E comincia dalla Fondazione Prada di Milano, dove Vincenzo de Bellis, ragazzo del 1977 emigrato da Castellana Grotte in provincia di Bari, faceva il guardiano di sala. È lì che vede all’opera Germano Celant e pensa che fare il curatore può essere un mestiere impegnativo ma anche molto divertente. Così nel 2004 diventa assistente curatore alla GAMeC di Bergamo, alla scuola di Giacinto Di Pietrantonio. Ora, 18 anni dopo, è uno degli uomini più importanti del sistema dell’arte contemporanea: la MCH, la società proprietaria di Art Basel, lo ha nominato «direttore dei direttori», la figura che sta fra il capo dei capi, Marc Spiegler, e i direttori delle quattro fiere del marchio Art Basel sparse nel mondo.

È la nuova tappa di un percorso che ha incluso la fondazione a Milano, nel 2009, con Bruna Roccasalva (che sarebbe poi diventata sua moglie) e Anna Daneri, del Centro d’arte Peep-Hole, «il nostro figlio, prima che nostro figlio arrivasse per davvero. (...) La dimostrazione che anche in Italia si può creare qualcosa dal nulla, senza l’aiuto del pubblico, senza assistenza o assistenzialismo», ha ricordato in uno degli articoli con i quali ha raccontato ai lettori di «Il Giornale dell’Arte» la sua esperienza di curatore, e poi di direttore associato, nel cuore profondo dell’America, in uno dei musei più prestigiosi al mondo, il Walker Art Center di Minneapolis, dove ha lavorato negli ultimi sei anni. En passant, tra Peep-Hole e Minneapolis, ha rilanciato Miart, la fiera di Milano che nessuno era riuscito a far decollare. L’ha diretta dal 2013 al 2016; e per lui, come nella canzone di Lucio Dalla, Milano, con la chiamata da Basilea, si è rivelata davvero «vicino all’Europa».

Vincenzo de Bellis, è d’accordo con chi sostiene che le fiere abbiano rilevato il ruolo un tempo svolto dalle Biennali di Venezia, cioè presentare le novità e indicare la direzione del presente?

Sì, ma questo io lo dico dai tempi di Miart. Non è esattamente così bianco e nero, ma penso che l’ultima Biennale «tradizionale» risalga al 2003, a quella diretta da Francesco Bonami. Adesso è diverso. La Biennale è diventata una retrospettiva, una mostra da museo, che ci presenta anche artisti e opere del passato che avevamo, forse ingiustamente, lasciato da parte. Il primo ad aver fatto veramente il punto in questo senso è stato Massimiliano Gioni con l’edizione del 2013.

Quali sono le cause di questa mutazione?

È la logica conseguenza del mondo in cui viviamo. Oggi non è pensabile incaricare un curatore di creare una mostra che ci racconti quello che è accaduto negli ultimi due anni e ancor meno anticipare quello che accadrà tra due anni. È improponibile, perché due anni sono un’eternità oggi, succedono troppe cose tra una Biennale e un’altra e le sappiamo tutte in tempo reale grazie ai mezzi di comunicazione di cui disponiamo e pertanto, dopo un po’, sono già «vecchie». Ecco perché i curatori che si sono susseguiti negli ultimi anni hanno fatto un percorso più di retrospezione che di «proposta del momento», e da questo punto di vista la mostra di Cecilia Alemani è tra le più riuscite, e poi è anche una bellissima prova di allestimento, grazie alla scelta di lavorare con Simone Farresin e Andrea Trimarchi (Formafantasma), che permette di non perdere un’opera in tutto il percorso tra Giardini e Arsenale.

Quindi sul «nuovo» è più forte il mercato, che ha nelle fiere uno dei suoi segmenti fondamentali.

Il mercato si è espanso moltissimo. C’è l’esigenza di avere sempre artisti nuovi da presentare; e il numero di eventi che vengono prodotti nel corso dell’anno nelle svariate parti del mondo è talmente alto che le stesse gallerie hanno bisogno di ampliare il numero di artisti. Prima una galleria medio-piccola italiana aveva 7-10 artisti; ora la più piccola ne ha 20. Quindi le fiere più importanti sono diventate i luoghi dove veramente si fanno le scoperte. Perché? Perché è una chiara rappresentazione delle esigenze del mercato. Anche gli artisti, in questo momento, sono stimolati a realizzare opere ad hoc per le fiere, perché le fiere non sono più soltanto delle mostre mercato, ma hanno una disponibilità di sezioni curate e quindi è diventata prassi andare a trovare lì delle novità, anche tante nuove produzioni.

Le fiere sono un passo obbligato che i galleristi oggi devono compiere per sopravvivere. Ma non è anche una dichiarazione implicita che la galleria non esiste più?

Dalle conversazioni con tanti galleristi, mi pare di poter dire che l’acquisto delle opere in galleria si sia estremamente ridotto. L’unica città che regge ancora per le vendite in galleria è New York, perché New York è una fiera tutti i giorni, motivo per il quale le fiere in quella città fino ad oggi non hanno funzionato. Quindi sì, le fiere sono importanti, e ad oggi paiono delle scelte indispensabili. Io non so perché questo sia avvenuto. Ho delle ipotesi e una di queste è che evidentemente è molto facile raccogliere in un unico luogo tante persone provenienti da tutto il mondo. C’è questa spinta ad arrivare prima degli altri che in galleria non esiste perché molto spesso, a meno che lei non vada appunto a New York, all’inaugurazione trova 10 persone. Ma non è detto che resti così, dobbiamo essere attenti a capire sempre come il mondo si trasformerà ed essere pronti al cambiamento. Come si svolgerà il ruolo delle gallerie nel futuro è difficile dirlo. Guardo con curiosità alle fusioni tra gallerie. È quello che è successo tra Lévy, Gorvy, Dayan e Rohatyn, la LGDR, o, per certi versi, qualche tempo prima con Pace, Acquavella e Gagosian. Ma non penso che le piccole gallerie spariranno, perché comunque lo spazio per loro resta, ci saranno sempre artisti nuovi da trovare. Il sistema si sta polarizzando tra l’«alto-alto» e l’«emergente-emergente». E questo vale per il mercato in generale.

Quale sarà il suo ruolo ad Art Basel?

Il mio titolo è Director, Fairs and Exhibition Platforms e il mio ruolo sarà quello di dirigere e supervisionare i direttori di tutte e quattro le fiere del gruppo Art Basel: Basilea, Miami, Parigi e Hong Kong. Ogni direttore continuerà a essere la persona che avrà il rapporto diretto con le gallerie e con i media per ogni fiera. Il mio è un ruolo, diciamo, di supervisione, coordinamento e, mi passi la battuta, di risoluzione dei problemi. La macchina è molto rodata, ma ha sempre bisogno di essere in sincronia. Ora ancora di più per l’inserimento di Parigi. Pertanto la mia presenza in una prima fase sarà proprio quella di coordinare e, avendo avuto un’esperienza fieristica, sostenere il loro lavoro, e fare in modo di agevolare il dialogo per mettere a punto progettualità comuni.

Ovviamente in tutto questo c’è sempre Marc Spiegler, che resta Global Director, il punto di riferimento finale. Il mio ruolo gli consente di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo del gruppo a 360°, in un momento di crescita per Art Basel. Se una parte del mio ruolo, quella di cui ho parlato sinora, è di tipo manageriale, la seconda parte, quella che porta la definizione di Exhibition Platforms, è per me la più eccitante. È nata dall’esigenza di mettere a frutto ciò che Art Basel può fare per creare più occasioni di scambio tra gallerie, e quindi artisti, e il loro pubblico, che siano gli addetti ai lavori o quello un po’ più generalista. Quindi si tratterà di una serie di progetti, che non saranno fiere ma nuove piattaforme espositive, in luoghi che non hanno nulla a che fare con le quattro fiere di Art Basel.

È tutto da costruire e io sarò a capo del team con la possibilità di sperimentare perché posso portare in campo la mia esperienza curatoriale. Dovremo ad esempio pensare che tipo di formati saranno più giusti per il luogo dove andremo a lavorare. Ma le Exhibition Platforms mi danno anche la possibilità di lavorare su una serie di cose che negli anni sempre di più mi è piaciuto fare, ovvero parlare con persone che di arte non ne masticano tanto, che magari possono essere il politico della città, lo sponsor, insomma quelli che chiamano stakeholder, che sono in realtà le persone con le quali dobbiamo stringere delle alleanze per fare in modo che le cose succedano.

Il suo ultimo atto al Walker Art Center sarà, in ottobre, una retrospettiva dedicata a Jannis Kounellis.

Sì e non potevo chiedere di chiudere la mia esperienza con una mostra più importante, per me, per l’artista e per l’Italia. La mostra è nata quando Jannis era ancora in vita, nel 2016, l’anno in cui sono arrivato a Minneapolis. Si sarebbe dovuta svolgere nel 2019. Nel frattempo Kounellis è mancato; e dopo qualche necessario momento di pausa, abbiamo iniziato a lavorare con un gruppo di lavoro straordinario composto dall’Estate Kounellis rappresentata da suo figlio Damiano, che ne è presidente, e da sua moglie Valentina, e ovviamente dall’Archivio Kounellis, rappresentato da Michelle Coudray, che ora ne è presidente, insieme a Damiano Urbani, direttore, ed Elisabetta Campolongo, archivista. La mostra è stata completamente ripensata rispetto a quella originaria ed è il frutto del lavoro di quattro anni condotto da questo gruppo.

In che cosa sarà diversa da quella di Venezia?

Parto da un presupposto: la mostra della Fondazione Prada di Venezia curata da Germano Celant è stata un capolavoro, non solo per la competenza del curatore, ma anche perché le opere di Kounellis avevano trovato la loro cornice ideale a Ca’ Correr della Regina. Al Walker, su 50 opere in totale, 48 sono diverse da quelle esposte a Venezia. È una mostra organizzata secondo una struttura tematica mentre quella di Celant era organizzata in chiave più cronologica. Si intitola «Jannis Kounellis in sei atti». Ogni atto, ogni stanza, è una retrospettiva nella retrospettiva. Ogni atto è un tema e i temi sono il linguaggio, l’idea del viaggio, il frammento, la natura, la musicalità e il ritorno. Ognuno di questi ha opere provenienti da tutte o quasi tutte le decadi di lavoro.

Ogni stanza sarà una sorta di riflessione atemporale e acronologica e tutto si chiude nell’ultima stanza, che è appunto intitolata ritorno, ripresa (il titolo è «Reprise» una parola che viene dal gergo musicale, la ripresa del ritornello). Nell’ultima stanza si percepisce tutto perché la mia idea del lavoro di Kounellis è che sia circolare, un lavoro che non ha mai avuto una linea retta, che è andato per onde e per cerchi ed è sempre ritornato su sé stesso, perché la sua ossessione era quella di raccontare tutto con gli occhi del pittore e di essere definito tale anche quando per quarant’anni, cinquant’anni, non ha toccato un pennello. E io ho cercato di fare emergere questa attitudine del ritorno sugli stessi argomenti attraverso queste stanze che, appunto, sono atemporali.

Perché fare una mostra di Kounellis in questo momento negli Stati Uniti?

È un artista attualissimo. È stato a suo modo un migrante, ovviamente non per disperazione, come coloro che oggi attraversano il Mediterraneo o i confini europei, ma per scelta. Però è stato quasi un apolide per tutta la sua vita, si definiva un Ulisse senza Itaca e questa è una condizione che vivono tante persone oggi. È stato spesso definito un artista politico. Io lo trovo un artista ideologico ma non politico. O meglio: è un artista politico nei confronti del sistema dell’arte, ma non del sistema della politica tout court. È un artista poetico che portava all’interno delle opere un’ideologia dell’arte molto radicale e che molto spesso è stata confusa con un’ideologia politica. Io ho cercato di farlo vedere il più possibile nell’intimità del suo lavoro. Infine, un aspetto fondamentale sta nel fatto che da 36 anni Kounellis mancava dalla scena museale americana. L’ultima sua mostra in un museo degli Stati Uniti è stata allestita nell’86 al MCA di Chicago, la cui curatrice, Mary Jane Jacob, è stata invitata a un talk il giorno dell’inaugurazione della mostra.

Com’è cambiata negli ultimi anni la figura del curatore?

Io non sono mai stato un curatore tradizionale. Sono partito con l’idea che il ruolo del curatore fosse principalmente legato all’exhibition making, alla realizzazione delle mostre, anche perché dal punto di vista professionale io sono nato sotto Giacinto Di Pietrantonio, una persona a cui devo moltissimo. Giacinto è un curatore straordinario, vede gli accostamenti tra le opere in modi che io oggi faccio fatica a riscontrare in tante altre persone. Quindi ho vissuto le mie ambizioni di curatore in quella chiave, senza pensare a tutto il resto che un curatore fa. Poi la vita mi ha portato da tutt’altra parte, perché ci sono stati dei condizionamenti: quando apri uno spazio non profit perché nessuno ti dà la possibilità di un lavoro devi inventarti tutto e io, se non avessi avuto l’esperienza di Peep-Hole con Bruna, ci avrei messo anni a imparare a fare un budget, fare fundraising, tutta una serie di cose che abbiamo dovuto imparare per forza e subito. Siccome sono una persona abbastanza pragmatica e a cui piace risolvere i problemi, quest’attitudine me la sono portata avanti ed è diventata quasi predominante nella mia carriera. Ecco perché sono diventato un curatore sui generis.

Cioè?

Il curatore nasce come un’evoluzione del vecchio critico e storico dell’arte che però ha la capacità di vedere le opere negli spazi. Io sono partito dal lavoro negli spazi, poi ho iniziato un percorso di approfondimento storico e successivamente sono andato verso una parte che è più quella della direzione, della supervisione strategica e progettuale di un’istituzione. Infatti non è un caso che a Minneapolis sia stato promosso a direttore associato: a un certo punto si sono resi conto che io non potevo limitarmi a fare soltanto le mostre. Non potevo resistere all’idea di creare una connessione tra un museo e un altro, inventare modi in cui far girare le collezioni, come nel caso di Palazzo Strozzi ecc. Queste sono le cose che mi piace fare. Mi piace mettere al servizio del luogo in cui lavoro la mia conoscenza dell’arte, ma soprattutto la mia innata volontà di creare relazioni. Quindi, se penso a me io dico che il curatore è qualcosa che sta a metà tra un connoisseur e un entrepreneur. Certamente senza una grande conoscenza dell’arte e della sua storia non si può fare questo mestiere. Però il ruolo del curatore dipende molto dal contesto nel quale ci si trova a lavorare.

Ad esempio in Italia?

Nel contesto italiano la figura del curatore istituzionale non esiste. Sono tutti direttori, ma in realtà sono tutti curatori che fanno il direttore. Perché? Non perché lo vogliano, ma perché è il sistema che lo impone. Negli Stati Uniti invece le due cose sono totalmente separate.

Il curatore ha eliminato il critico?

Purtroppo, la figura del curatore pare abbia soppiantato quella del critico. Si tratta di una naturale evoluzione, non necessariamente positiva, di come il sistema dell’arte si è sviluppato negli ultimi decenni. Mettiamola così: se il critico distruggeva, ed era il suo ruolo, richiesto dal sistema dell’epoca, il curatore costruisce. Ha il ruolo di narrare, per questo deve costruire. In questo momento di ibridazione totale del mercato con i musei il curatore è diventato una figura centrale del sistema, spesso con delle storture. Ma non è detto che sarà così per sempre.

Vedo le prime posizioni della «Power100» pubblicata da «ArtReview» occupate da antropologi e filosofi. Che cosa sta succedendo?

Da questo punto di vista io sono molto tradizionalista. Mi spiego. Se si fa teatro, cinema o musica, non ci si può inventare, è necessaria una conoscenza tecnica dello strumento attraverso il quale si opera. E non sto parlando dei musicisti o degli attori, ma del regista cinematografico, del regista teatrale, del direttore d’orchestra. Queste figure, che sono paragonabili alla figura curatoriale, non si possono inventare, occorre avere una conoscenza tecnica dell’argomento e degli strumenti con cui si lavora. Ecco, il sistema delle arti visive contemporanee è invece impegnato in questa grande corsa all’ibridazione, che a me pare un po’ una grande corsa alla giustificazione. Viviamo in una sorta di peccato originale, perché, anche se non vogliamo ammetterlo, questo è un sistema formato fondamentalmente da una manciata di ricche persone, ma per realizzare qualcosa che dovrebbe essere in teoria di dominio pubblico.

Ma l’arte visiva, a differenza delle arti appena citate, produce opere che possono essere di proprietà solo di alcuni che possono o meno decidere se renderle esperibili o no. Mentre il cinema, il teatro, la musica creano esperienze (non degli oggetti) che tutti esperiamo nello stesso modo. E siccome viviamo tutto ciò come un peccato originale, come ha detto giustamente Francesco Bonami in un recente articolo riguardo le polemiche sull’antisemitismo di documenta, viviamo un complesso di inferiorità nei confronti della realtà. Pertanto i curatori si improvvisano antropologi, attivisti politici, esperti di politica internazionale, oppure, il che non è meglio, delegano il loro lavoro a professionisti di queste materie, così da essere rilevanti in un dibattito realmente intellettuale che però non ha nulla a che fare con l’arte, la sua storia e le sue ragioni di esistere nel sistema delle arti. Io però penso che non ci sia nulla di male a continuare a ribadire che, come per tutti gli altri mondi, serva conoscenza profonda della materia e delle sue dinamiche e, quindi, una cosa che dovremmo tutti auspicare, ovvero «competenza».

Da sinistra, il gallerista Niccolò Sprovieri, Damiano Urbani, direttore dell’Archivio Kounellis, Damiano Kounellis, presidente dell’Estate di Jannis Kounellis, Michelle Coudray, presidente dell’Archivio Kounellis, Vincenzo de Bellis, Valentina Palazzari, vicepresidente dell’Archivio Kounellis, Elisabetta Campolongo, archivista dell’Archivio Kounellis e Giulia Ruberti, gallerista, in occasione di una visita all’Archivio Kounellis durante la preparazione della retrospettiva di Jannis Kounellis al Walker Art Center nel luglio 2018

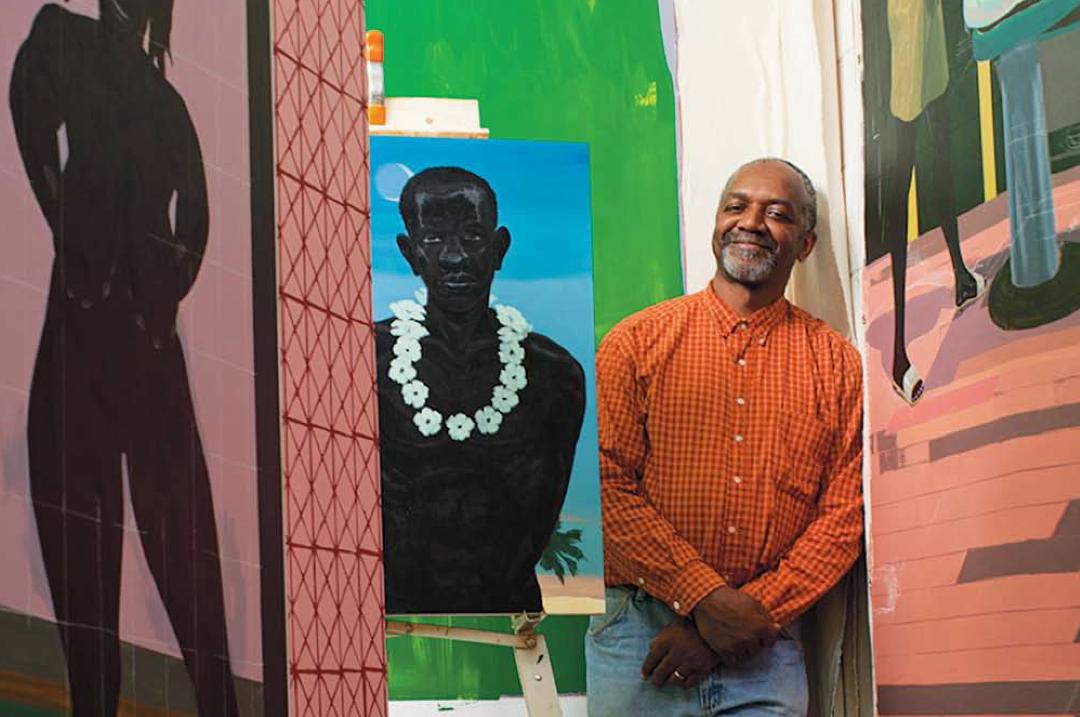

Vincenzo de Bellis sulla «Base Magica» (1961) di Piero Manzoni all’interno della mostra «The Paradox of Stillness: Art, Objects and Performance» al Walker Art Center di Minneapolis nell’aprile 2021

Altri articoli dell'autore

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca