Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Tre anni di lavori e, dopo l’apertura nel giugno 2020, nel pieno della pandemia, dei giardini e dell’ortaglia (due ettari di campagna nel cuore della città!), dal 22 novembre il seicentesco Palazzo Moroni, in Città Alta a Bergamo, primo palazzo urbano acquisito dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano, apre al pubblico l’intero piano nobile, con cinque nuove sale perfettamente restaurate.

Dopo le seicentesche Sale dell’Età dell’oro, dei Giganti, di Ercole e della Gerusalemme liberata, affrescate dal cremasco Gian Giacomo Barbelli (1606-56), che ne fece degli esempi sontuosi della pittura barocca lombarda, ora è la volta delle Sale Gialla, Rosa, Azzurra, Turca, e del Salottino Cinese, decorate per il matrimonio di Alessandro Moroni con la milanese Giulia Resta (1838), e arredate nel gusto, fastoso ma più intimo, di quel tempo. A queste si aggiunge il mezzanino, con il «cucinone», dove trova posto un videoracconto delle vicende dell’antica famiglia e del palazzo, e con l’appartamento abitato fino alla sua scomparsa, nel 2009, dal conte Antonio Moroni.

Fu lui, nel 2008, a voler istituire la Fondazione Museo di Palazzo Moroni (proprietaria del palazzo e presieduta dalla figlia Lucretia), che ora ha affidato al Fai il palazzo, i cui interni sono veri musei per gli affreschi, gli arredi, gli oggetti ma anche per i capolavori che conservano: è qui, infatti, che «abita» il «Cavaliere in rosa» di Giovanni Battista Moroni (1521 ca.-1579/80), indimenticabile ritratto tramato di enigmatici messaggi (la statua spezzata, l’edera, la misteriosa iscrizione in spagnolo) di un elegantissimo giovane uomo (Giovanni Gerolamo Grumelli) «in tutta figura vestito alla spagnola». E con lui abitano qui, anch’essi nei magnifici ritratti del Moroni, la poetessa «Isotta Brembati», sposa in seconde nozze di Giovanni Gerolamo Grumelli, e una «Signora anziana» non ancora identificata con certezza.

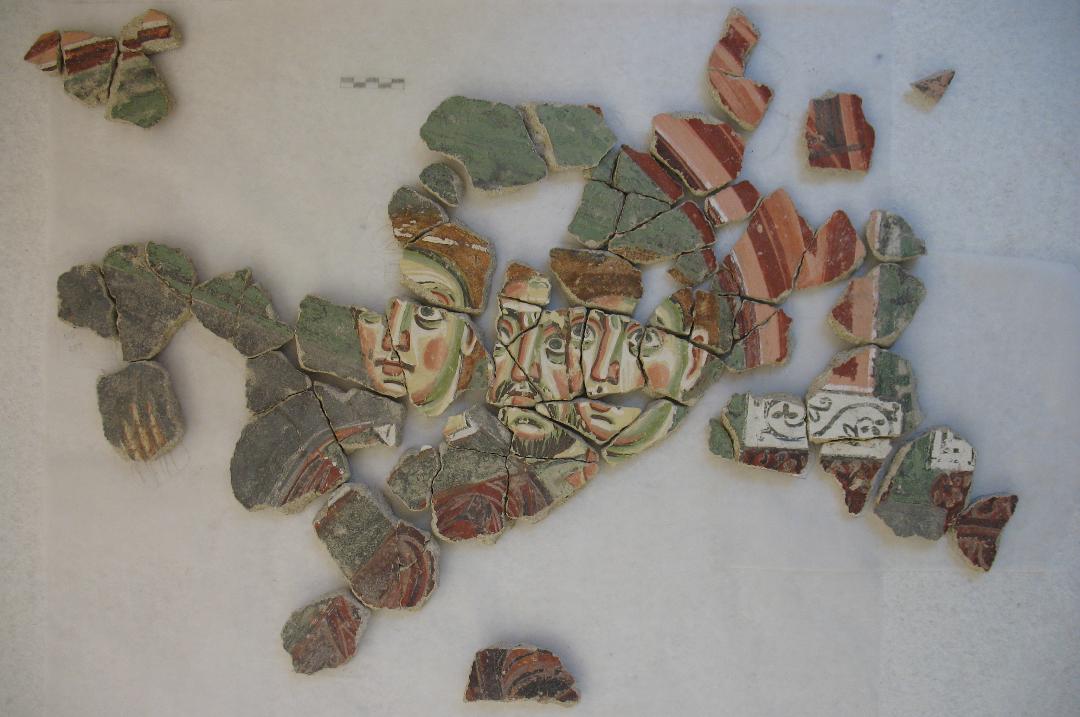

Il restauro, avviato nel 2020 e concluso, per la parte affrescata nel ’600, nel 2021, è ripreso alla fine del 2022 in questa sezione del palazzo, che ha presentato maggiori difficoltà per l’eterogeneità dei materiali: sete preziose della manifattura di Caserta (restaurate con il Centro per la Conservazione e il Restauro La Venaria Reale), ceramiche orientali e francesi, arredi laccati e in stile Impero, decorazioni ad affresco, antichi orologi. Grazie al sostegno di Regione Lombardia, di aziende e di privati, ora sono dunque visitabili l’intero piano nobile e il mezzanino, con i nuovi impianti elettrici e di sicurezza, i pavimenti e gli infissi completamente restaurati, i servizi necessari alla funzione museale e gli spazi di valorizzazione. Per le aree di cui non esistevano più gli arredi, il Fai poi ha attinto alle numerose donazioni che riceve da privati, scegliendo filologicamente i pezzi più compatibili e restituendo a quegli ambienti un’assoluta verisimiglianza.

Ma non solo: con la locale Soprintendenza è stato avviato un piano di conservazione con immagini ad altissima definizione (di Haltadefinizione) delle opere d’arte, mentre durante i lavori era stato aperto un «cantiere della conoscenza» sull’archivio storico della famiglia, conservato qui: una miniera di notizie confluite negli strumenti di conoscenza e di accompagnamento per i visitatori, dalle schede di sala a piccole pubblicazioni, dal podcast al già citato video-racconto immersivo, cui da gennaio si aggiungerà il volume (Skira) realizzato grazie anche a Gallerie d’Italia. Riguardo all’accessibilità, oltre ai supporti tattili per persone con disabilità visiva, presto saranno approntate una guida in linguaggio semplificato per le persone con disabilità intellettiva e visite guidate in LIS per persone sorde.

Altri articoli dell'autore

È stata inaugurata il 3 aprile scorso, a Milano, la sede centrale di BFF Banking Group: un edificio interamente vetrato, il cui piano terreno e seminterrato sono adibiti a museo di arte italiana del secondo ’900. Ce lo racconta l’amministratore delegato

Da oggi fino al 30 luglio, e poi dal primo settembre, il monumento non sarà accessibile per consentire le indagini nel settore orientale e permettere il restauro delle strutture. Non mancheranno momenti di condivisione del lavoro con aperture straordinarie da dopo l’estate fino a marzo 2026

Il Corso va a colmare un vuoto particolarmente avvertito in Lombardia dove sono sempre più necessarie delle competenze nell’ambito della stima e valutazione delle opere d’arte

In controtendenza rispetto al criterio di ritorno di visibilità, comune negli atti di mecenatismo, il progetto di Intesa Sanpaolo privilegia il valore identitario delle opere e non la loro notorietà. In autunno una mostra celebrerà la ventesima edizione