Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliLa stagione dei nuovi musei sembra non avere fine. Sono loro, ancora e sempre, ad attirare attenzione e finanziamenti, ad affascinare il pubblico più vasto così come i committenti più colti e/o ambiziosi, a stimolare le più diverse tendenze dell’architettura e della museografia. Colossali, spettacolari, firmati, promotori di trasformazioni urbane. Oppure più modesti, alla ricerca di un dialogo con il contesto territoriale o sociale, attenti alle esigenze locali, alle necessità dei nuovi pubblici, alle possibilità concesse dalle più recenti tecnologie. Densi di contenuti, inclusivi e impegnati, in un’epoca di incomprensioni e segregazioni, oppure ancora capaci di rispondere alle aspirazioni di nuove e sempre diverse egemonie, oggi economiche prima ancora che culturali o politiche.

Di tutte queste molteplici e spesso contraddittorie tendenze si occupa una mostra in corso fino al 20 agosto a Ginevra, presso il Musée d’Art et d’Histoire, a cura di Katharina Beisiegel con Bertrand Mazeirat. A loro si deve un progetto dal titolo ambizioso: «Nuovi musei. Obiettivi, prospettive, sfide». Forse troppo per un tema così vasto, diffuso globalmente ma non ugualmente allineato rispetto a intenzioni, aspettative e strumenti nei diversi luoghi oggetto della panoramica. La mostra definisce quindi cinque macrotemi che ordinano il percorso, da «Urbanistica» a «Patrimonio culturale». Tutti corretti, legittimi e interessanti.

Ma forse talmente evidenti e necessari da essere pressoché uniformemente presenti nella gran parte dei casi illustrati. Sono edifici di recente realizzazione, inaugurati nel corso dell’ultimo anno o poco più (soltanto il secondo Long Museum, nel West Bund di Shanghai, risale a ormai tre anni fa), oppure di prossima inaugurazione, come i tre musei di Losanna, tra 2019 e 2021. O, ancora, sono progetti recenti, in cerca di finanziamenti per l’edificazione, oppure da poco definitivamente bocciati. È questo il caso del Guggenheim annunciato nel 2011 a Helsinki, cassato dal Consiglio comunale lo scorso novembre, inserito dai curatori nella sezione «Musei come entità commerciali» per illustrare una delle tendenze recenti: la scoperta di come il valore del «marchio», almeno a partire dal Guggenheim Bilbao (1997), abbia accelerato la realizzazione di satelliti in giro per il mondo, capaci di attrarre finanziamento e pubblico grazie alla fama e al «know how» delle case madri. Si pensi ai recenti (non trattati in mostra) Louvre di Lens e Pompidou di Metz e di Malaga, così come il Louvre di Abu Dhabi, ancora in fase di cantiere.

Ma se l’edificio di Helsinki è il simbolo di questa specifica sezione, avrebbe potuto ugualmente essere esposto in quella intitolata «Riqualificazione e distretti culturali», insieme ai progetti in corso nella vicina Oslo e in un ambito urbano simile, il porto alla ricerca di una nuova centralità nella città «pubblica». Qui sono in cantiere il nuovo Munchmuseet, in un’alta torre, e il megamuseo (sarà uno dei più vasti d’Europa) che accorperà Galleria Nazionale, Museo d’Arte contemporanea, Museo Nazionale d’Architettura e Kunstindustrimuseet per design e arti decorative. Un’altra delle sezioni individuate, «Musei pubblici/privati», intende sottolineare un’apparente contraddizione: se nel corso dei secoli il museo è andato associandosi all’idea di una sua funzione pubblica, sono però i privati, sempre più, a finanziare e inaugurare nuovi spazi.

Spesso criticati in quanto autoreferenziali, ma contemporaneamente i soli, spesso, a fornire con audacia gli strumenti per un rinnovamento, necessario e urgente, delle funzioni museali. Sono i casi, ad esempio, dello Zeitz Mocaa, che aprirà entro l’anno a Città del Capo grazie a un’organizzazione non profit attenta al sostegno degli artisti africani; e del Genesis Museum, progettato da Tadao Ando nell’area delle ambasciate a Pechino. Entrambi, oltre che eloquenti di un rapporto pubblico/privato spesso difficile da distinguere e delimitare, sono anche fulcro (spesso accessorio) di più vasti progetti di trasformazione urbana, talvolta nel segno della mera speculazione immobiliare. Aereo e trasparente sarà l’ampliamento del museo di Sydney, luccicante grazie ai led sulla facciata è la nuova ala del Kunstmuseum di Basilea: due diverse soluzioni all’interno della città storica, esposti nella sezione «Urbanistica».

Nella sezione «Patrimonio culturale», infine, il China Comic and Animation Museum, privato, assume forme spettacolari in diretta sintonia con i suoi contenuti, così come accadde nel Nmaahc di Washington, dedicato alla storia afro-americana. Forti accenti politici e identitari sono ovviamente (e visibilmente) all’origine del Palestinian Museum di Birzeit, inaugurato nel 2016, tanto quanto del Kurdistan Museum, museo «nazionale» di un popolo senza Stato.

Altri articoli dell'autore

Allestita alle Corderie dell’Arsenale e in varie sedi di Venezia, la 19ma Mostra Internazionale di Architettura riunisce 300 progetti di 756 partecipanti: «Voglio una Biennale “laboratorio”, in cui formulare un pensiero nuovo»

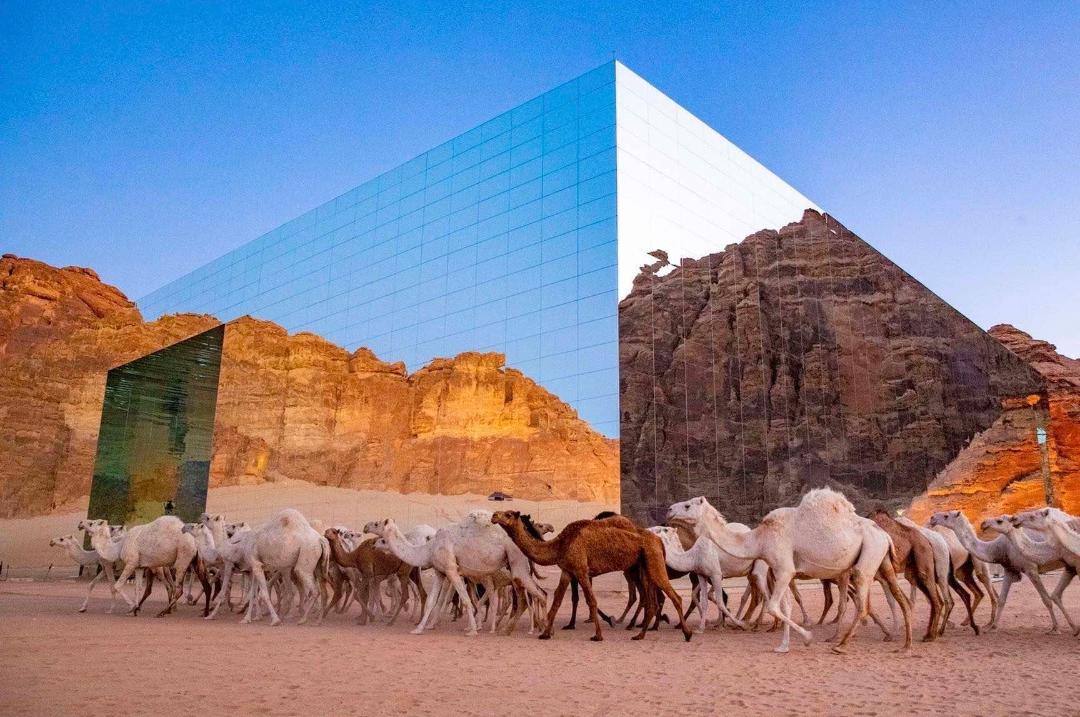

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce