Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Edek Osser

Leggi i suoi articoliIn molti pensano che la riforma in corso rischi di disgregare dalle basi la tutela dei nostri beni culturali, che sia sbagliata e che fallirà. Ma Franceschini resta fiducioso, convinto che nel lungo periodo i cambiamenti si riveleranno positivi. E immagina un futuro prossimo in cui il suo Mibact potrebbe diventare uno dei motori della nostra economia.

Signor ministro, la sua riforma del Ministero è stata condizionata da quello che già esisteva e non era possibile cambiare. Se potesse inventare un nuovo Mibact come lo vorrebbe?

Questo è un Ministero nato per successive aggregazioni. Prima la cultura, poi lo spettacolo, gli archivi dal Ministero dell’Interno e altri pezzi via via aggiunti, ultimo il Turismo che insieme con la cultura rende l’offerta italiana molto competitiva. La riforma ha cercato di rendere omogeneo questo mosaico. Ci sono altre cose che, in astratto, dovrebbero essere all’interno del Mibact: in quasi tutta Europa, ad esempio, i «media» stanno insieme alla cultura. Da noi sono nel Ministero dello Sviluppo economico, eppure è difficile che il cinema non sia insieme con audiovisivo e televisione. Credo che andrebbero riuniti nel Mibact. Lo stesso direi per il Fondo Edifici di Culto, quindi tutte le chiese: per ragioni che risalgono all’Unità d’Italia fanno invece capo al Ministero dell’Interno. Vorrei infine un maggiore coinvolgimento degli Istituti di cultura all’estero, ora nel Ministero degli Esteri. È vero, sono parte della nostra politica estera, ma è una rete talmente forte per la promozione della cultura italiana nel mondo che sarebbe più logico fossero nel mio Ministero.

Che cosa si rimprovera di non aver fatto da quando è ministro?

Come sistema Paese, avremmo dovuto investire di più nell’industria culturale creativa. Abbiamo messo 114 milioni (Pon-Programma Operativo Nazionale di fondi europei) per l’arte contemporanea, ma altri Paesi da decenni investono in settori creativi diventati un importante fattore di crescita economica.

Il giorno del giuramento del governo Renzi, il 21 febbraio 2014, lei ha detto che quello dei Beni culturali è il principale ministero economico del Paese. Ne è ancora convinto?

Certo. Il quel momento poteva sembrare una battuta, invece ero convinto che per troppi anni l’Italia avesse trascurato in modo colpevole la sua prima e principale carta di fronte al mondo. Con quella frase volevo convincere i decisori politici. Investire in cultura non è soltanto un dovere costituzionale, ma una grande opportunità di crescita economica. L’anno scorso l’Assemblea di Confindustria ha chiamato me, come ministro della Cultura, a rappresentare il Governo. È un segno che questa consapevolezza è entrata anche in molti prima convinti che «con la cultura non si mangia».

Sembra che lo sforzo fatto non sia ancora sufficiente.

Ce ne vuole ancora, certo. Ma per gli investimenti qualcosa è stato fatto. Quando sono arrivato erano 39 milioni, oggi siamo a 2 miliardi. E poi c’è il bilancio ordinario del Ministero che è aumentato ormai del 40% in tre anni e ha interessato anche archivi, biblioteche, istituti storici, le parti meno visibili del patrimonio. Ho un vantaggio: sono arrivato a questo Ministero in una fase avanzata del mio percorso politico, senza l’ansia di usare questo incarico per farmi conoscere, senza dover dimostrare qualcosa. Ho scelto di scomparire dal dibattito politico, tranne situazioni di particolare emergenza. Ho soltanto cercato di fare le cose.

Chi, nel Governo, l’ha aiutata per invertire una partenza tanto negativa?

Soprattutto Matteo Renzi, anche perché conosce bene il valore economico dei beni culturali essendo stato sindaco di Firenze. Sa perfettamente che cosa significhino gli investimenti per l’immagine internazionale dell’Italia. C’è stato un sostegno per maggiori risorse anche da altri ministri, come Pier Carlo Padoan, alla guida dell’Economia e sensibile al problema. Adesso c’è l’ArtBonus: anche i miei predecessori avevano provato a introdurre incentivi fiscali per le donazioni, ma avevano trovato resistenze fortissime proprio nel Governo.

Nessuna forza politica in Parlamento è impegnata sul problema «beni culturali». È anzi un tema assente dall’agenda di tutti i partiti.

Ci vorrà tempo perché diventi tema centrale nel dibattito politico. Per ora mi accontento, perché i due decreti legislativi più importanti, l’ArtBonus, il Piano strategico per il Turismo ma anche la Legge sul cinema hanno avuto un consenso ben al di là della maggioranza.

È grave che il patrimonio sia un tema poco popolare. Che cosa manca?

È un problema italiano. Per consumi culturali, dai libri al cinema, al teatro, alla musica, siamo più in basso di altri Paesi. Noi abbiamo fatto campagne su singoli argomenti e i numeri sono cambiati: i musei sono passati da 38 milioni di visitatori nel 2013 a 45,5 nel 2016. Quando in una domenica gratuita contiamo un milione di persone e altrettanti al cinema a 2 euro, vuol dire che c’è una risposta positiva.

A quali dei suoi interventi come ministro tiene di più?

Quelli più rilevanti non hanno avuto grande eco. Le Soprintendenze uniche, per esempio, che sono una svolta nel Paese, hanno avuto poche righe sulla stampa. Forse ha fatto più notizia la nomina dei direttori dei grandi musei o il cinema a 2 euro. Quando ho avuto un po’ di soldi in più li ho messi in archivi, musei e istituti storici che non fanno notizia. Nessuno ha scritto che i fondi agli archivi sono triplicati.

È vero, in tre anni ha fatto molte cose. Ma alcune, importanti, sono apparse prive di un serio approfondimento con gli esperti del settore.

A me non pare. La discussione sulle Soprintendenze uniche, per esempio, durava da anni, sono state anche introdotte delle sperimentazioni, come in Toscana. I motivi di quella scelta sono molto semplici: il cittadino, o l’impresa, per lo stesso intervento prima doveva rivolgersi alla Soprintendenza Archeologia che era a Ravenna, a quello dei Beni artistici a Bologna e per gli interventi strutturali a quella per i Beni architettonici in una terza sede. Una parte del disamore per le Soprintendenze derivava da questo: lentezze, blocchi, pareri contrapposti. Con la Soprintendenza unica mi sono preso la mia dose di insulti: ma in un dibattito è normale. Caterina Bon Valsassina, direttrice generale per Archeologia, Belle arti e Paesaggio, mi ha scritto pochi giorni fa che ora ogni Soprintendenza ha i suoi responsabili per l’archeologia, il paesaggio, le belle arti, la demoantropologia. Quindi i problemi si risolvono entro la Soprintendenza e viene data una risposta unica. Diciamolo: da noi c’è un certo conservatorismo. Mi hanno perfino accusato di aver distrutto l’archeologia italiana, ma vorrei fare un confronto fra un anno per vedere se sarà così.

Tra i problemi più sentiti c’è la divisione tra la tutela affidata alle Soprintendenze e la valorizzazione ai Poli museali regionali. Manca il personale per seguire tutti i problemi.

Esistono nodi strutturali. Ma invece di 500 funzionari di Soprintendenza, con il concorso in via di conclusione ne assumeremo 200 in più. Da un altro concorso arrivano 100 funzionari amministrativi e 135 persone dal disciolto Corpo Forestale dello Stato. E ci sono anche altri 9 dirigenti. In tutto quasi mille nuovi dipendenti. Non basteranno, ci aspettano molti pensionamenti, ma sono i problemi di sempre: risorse e personale. Sto cercando di risolverli.

Perché ha deciso di cambiare tutto nei grandi musei «autonomi»?

Non c'è stato alcun ragionamento ideologico. È incontestabile che i musei italiani vivacchiavano: non esistevano, erano uffici delle Soprintendenze senza bilancio, statuto e autonomia, non trattenevano per sé i soldi dei biglietti. I soprintendenti avevano una formazione certo preziosa, ma alla fine, nei nostri musei, servizi, mostre, attività scientifica sono stati affidati a concessionari privati. Dunque niente ideologia. Ho creato una Direzione generale Musei, una serie di musei con maggiore autonomia (venti più dieci, in due fasi successive) e i Poli museali regionali. Certo questo non risolve ancora il problema ««personale e soldi».

Ma ora molte Soprintendenze e Poli museali soffrono proprio per mancanza di risorse e personale. Non si riesce a controllare il territorio perché non ci sono più auto di servizio né fondi per le trasferte ispettive...

I dati sono questi: avendo stabilito che i soldi dei biglietti restano ai musei, compreso il 20% del fondo di solidarietà, l’anno scorso sono stati incassati 177 milioni, tutti per il sistema museale, che prima andavano al Ministero Economia e Finanze. Il 20% di quella somma, più di 35 milioni, ora viene distribuita tra i musei più poveri. Dunque adesso chi ha davvero bisogno di fondi sono Soprintendenze e Poli Museali.

Restano i problemi dei musei minori che sopravvivono a stento. Molti hanno dovuto ridurre drasticamente gli orari di apertura per mancanza di custodi e di videosorveglianza.

La situazione non è ancora migliorata a sufficienza ma sfido chiunque a dire che è peggiorata rispetto a prima. Certo esiste il problema dei custodi. Chi va in pensione non viene sostituito. Una delle gare che faremo sarà proprio per i servizi di guardiania. Ma non è detto che, per esempio, il servizio notturno debba essere affidato a dipendenti del Mibact. Si può pagare una società esterna. So che sono tante le cose che non funzionano, ma certo non si può dire che dipenda dalla Riforma, dall’aver diviso le Soprintendenze dai Poli museali.

Il problema custodi resta comunque grave e condiziona l’operatività dei musei. Come potrà essere risolto?

A Pompei è stata risolta con il personale di Ales, la società del Mibact. Sono stati presi giovani che parlano anche tre lingue, molti sono storici dell’arte, contenti del lavoro che fanno e l’accoglienza è nettamente migliorata. Ma abbiamo dovuto usare Ales. Il mio dubbio resta questo: se, in prospettiva, risolvere il turnover di guardiani e custodi con assunzioni nella Pubblica amministrazione, con le rigidità che questo comporta, o ricorrere ad affidamenti esterni come per altri servizi aggiuntivi.

Le cifre parlano di 800mila volontari nei beni culturali in Italia. Per le migliaia che lavorano per il Mibact esiste un problema di qualità, spesso insufficiente, oltre che uno «sociale».

La funzione del volontario non è sostituirsi alla mancanza di personale dipendente, ma integrarne la funzione. Penso di fare qualcosa già quest’anno con altre possibilità di assumere.

Poco dopo il suo arrivo al Ministero aveva affrontato il rapporto con i privati aprendo a possibilità di intesa e collaborazione. A parte l’ArtBonus, non pare sia stato fatto molto.

Oltre all’ArtBonus abbiamo creato una nuova normativa per snellire le sponsorizzazioni: niente più gara, fai un’offerta e puoi partire se non ne arriva una migliore entro 30 giorni. Poi abbiamo il bando rivolto alle associazioni non profit per gestire edifici pubblici chiusi o non valorizzati. Certo se c’è bisogno di restauri strutturali l’associazione non è in grado di sostenerli. Bisognerà cambiare qualcosa.

L’altra parte del rapporto con i privati, forse la più importante, riguarda però le concessioni dei servizi ai musei. È un problema che si trascina da tempo e tuttora irrisolto.

Per le gare ci siamo affidati a Consip secondo le direttive del Governo. Le ha fatte per i servizi di base, sta facendo quelle per le biglietterie, ha cominciato la gara per i servizi aggiuntivi veri e propri per il Colosseo. I progetti sono in ritardo perché è stato necessario modificare la legge: ora i direttori dei musei autonomi hanno la responsabilità del progetto scientifico di ogni gara. A più di un anno dal loro arrivo non tutti i direttori sono in grado di presentarli e di stabilire quali servizi intendono dare in concessione, quali gestire in proprio ecc. In alcuni casi abbiamo affidato questi compiti ad Ales (gestisce già gli ascensori del Vittoriano e sta trattando con altri musei). Due le possibilità: o il direttore decide di affidare alcuni servizi direttamente ad Ales, società in house del Mibact, o fa una gara secondo le norma europee per il loro progetto scientifico. Purtroppo i tempi sono molto più lunghi nel secondo caso.

Ales si sta ingrandendo e sta ampliando di molto i servizi che può offrire. I concessionari privati temono che possa entrare anche nel sistema delle mostre e negli altri settori più importanti dei servizi al pubblico.

Io non temo, io auspico. Non ho niente contro i privati ma anche da noi sarà come in Francia, con la doppia possibilità: da una parte una società statale, dall’altra i privati. Si crea un mercato più sano, puoi scegliere e la società statale serve anche da calmiere del mercato. Ales è una società in house e il Ministero può affidarle i servizi direttamente, senza gara.

Il contrasto con i privati nasce proprio su questo punto.

Ma questo dicono le nostre leggi. Del resto, per ora Ales non ha ancora le professionalità e il know-how per gestire tutti i servizi, ma se posso gestirne alcuni direttamente tenendo per il settore pubblico gli utili, perché non farlo?

Sono stati stanziati due miliardi per investimenti in cultura. Quanti e quali di questi sono rinnovabili e quali una tantum?

Abbiamo creato un capitolo nuovo, permanente, di 100 milioni l’anno, e il capitolo Grandi Progetti Speciali anch’esso permanente. Il miliardo del Cipe invece è una tantum anche se non si esclude che possa essere ripetuto. Anche i 490 milioni del Programma Operativo Nazionale Cultura, fondi europei, non sono capitoli permanenti anche se potranno ripetersi.

Ci saranno altri fondi nel prossimo futuro?

Penso che intanto dobbiamo pensare a spendere i due miliardi che abbiamo. È un compito complesso e le strutture del Ministero, le Soprintendenze, non sono in grado di gestire quel denaro. Un anno e mezzo fa abbiamo affidato a Invitalia le gare oltre i 200mila euro e la società sta creando una struttura specifica per i beni culturali. Certo il nostro immenso patrimonio culturale avrebbe bisogno non di due ma di venti miliardi. Per quest’anno non ho chiesto risorse in più, anche se qualche centinaio di milioni arriverà dai ribassi d’asta delle gare. Adesso però dobbiamo spendere.

Dunque che cosa ci dobbiamo aspettare ancora in questo anno prima delle elezioni politiche?

Gli obiettivi sono: completare il processo di riforma del Ministero che va consolidato, è un lungo processo e ci vorrà qualche anno. Entro l’estate ci sarà la nomina del direttore del Colosseo, il bando già lanciato scade il 14 aprile. Dopo la Legge sul cinema stiamo per varare il Codice sullo spettacolo dal vivo. Ci sarà l’approvazione della legge sui reati contro il patrimonio (la discussione è cominciata il 17 marzo) e infine daremo il via ai disegni di legge per le celebrazioni di tre grandi anniversari: Leonardo, Raffaello e Dante.

Tre anni di corsa dall'ArtBonus al Paesaggio

2014

6 marzo. Decreto che assegna 135 milioni al Sud (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) per interventi di restauro in 46 progetti inseriti nel programma comunitario «Grandi attrattori culturali».

19 marzo. Misure straordinarie per la sicurezza del sito archeologico di Pompei: vigilantes, gare per videosorveglianza, recinzione, illuminazione.

30 maggio. Le entrate di musei e siti archeologici «saranno riassegnate integralmente alle strutture che le hanno prodotte». I proventi della vendita dei biglietti finora erano finiti in un fondo unico al Ministero dell’Economia.

31 maggio. La Camera approva l’ArtBonus: la misura favorisce le donazioni per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e premia il mecenatismo di persone, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa con un credito d’imposta del 65%.

19 giugno. Dal primo luglio tutti, sopra i 25 anni, pagano l’ingresso a musei e siti archeologici (gratis fino a 18 anni), ma si annuncia un decreto per «musei gratis per tutti ogni prima domenica del mese».

28 luglio. Anche il Senato approva l’ArtBonus che così diventa legge.

29 agosto. Un decreto del Presidente del Consiglio dà il via alla grande Riforma del Mibact che per rispettare le decisioni sulla «Spending review» è obbligato a ridurre l’organico e a riorganizzarsi. Il Mibact decide di cogliere questa «opportunità» per cambiare radicalmente la sua stessa struttura. La Riforma viene definita dal Ministero «una solida base per investire in modo moderno su tutela e valorizzazione» e serve a «porre rimedio a disfunzioni e lacune evidenziate da più parti»:

1. «Assoluta mancanza di integrazione tra i due ambiti di intervento del Ministero: cultura e turismo»;

2. «eccessiva moltiplicazione delle linee di comando e le numerose duplicazioni tra centro e periferia»;

3. «congestionamento dell’amministrazione centrale, ingessata anche dai tagli operati negli ultimi anni»;

4. «cronica carenza di autonomia dei musei italiani che ne limita grandemente le potenzialità»;

5. «scarsa attenzione del Ministero verso il "contemporaneo" e verso la promozione della creatività»;

6. «ritardo del Ministero nelle politiche di innovazione e formazione».

13 ottobre. Le tasse si potranno pagare con opere d’arte. Il ministro firma il decreto di nomina della commissione che valuterà le proposte di cessione e valuterà le opere.

17 ottobre. Matera sarà Capitale Europea della Cultura per il 2019.

26 novembre. La Commissione bilancio della Camera approva la creazione del «Fondo Tutela Patrimonio Culturale» in attuazione dell’art. 9 della Costituzione: con le risorse del fondo verranno stanziati 100 milioni all’anno per tre anni, dal 2016 al 2020, per «interventi prioritari sul patrimonio culturale».

27 novembre. Grazie a un accordo con il Ministero del Lavoro duemila giovani potranno fare il servizio civile in musei, biblioteche e archivi.

23 dicembre. Il Decreto musei cambia «l’organizzazione del sistema museale» con cui viene operato«un forte investimento sulla valorizzazione». Il sistema si basa su 20 grandi musei autonomi e su una rete di 17 Poli regionali che «dovrà favorire il dialogo continuo tra le diverse realtà museali pubbliche e private del territorio per dar vita a un’offerta integrata al pubblico».

2015

8 gennaio. Pubblicato il bando internazionale per la scelta dei direttori dei 20 maggiori musei italiani.

12 febbraio. Bando per scegliere di anno in anno una città come «Capitale italiana della cultura».

9 giugno. 490 milioni di fondi europei Pon Cultura «per patrimonio e imprese culturali nel Sud».

4 agosto. Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali»: 80 milioni da investire nel biennio 2015-16 in 12 progetti nel Centro Nord, che si aggiungono ai 490 per il Sud (Campani, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).

18 agosto. Scelti i 20 direttori dei «principali musei italiani» autonomi. Tra loro 7 stranieri e 10 donne.

18 settembre. Musei e luoghi della cultura diventano «servizi pubblici essenziali» come scuole, ospedali, trasporti (convertito in legge il 5 novembre 2015).

7 ottobre. Decreto per affidare, attraverso gara, beni immobili demaniali chiusi o non valorizzati ad associazioni non profit «che potranno così partecipare alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale».

15 ottobre. la Legge di Stabilità prevede «nuovi fondi per la tutela del patrimonio e i grandi progetti culturali: 150 milioni nel 2016, 170 nel 2017, 165 nel 2018. Il bilancio del Mibact aumenta dell’8% nel 2016 e del 10% nel 2017». In deroga alle norme vigenti, è autorizzato un concorso per assumere «a tempo indeterminato 500 professionisti del patrimonio culturale».

5 novembre. All’Assemblea generale dell’Unesco Franceschini propone la creazione dei «caschi blu della cultura» (l’accordo è siglato il 16 febbraio 2016).

19 dicembre. Apre a L’Aquila, nel ristrutturato ex mattatoio, il Munda, nuovo Museo Nazionale d’Abruzzo. Ospita circa 100 opere: la sede originale del museo, nel Castello della città, è danneggiata e inagibile dal terremoto del 2009.

26 dicembre. Con la Legge di Stabilità 2016 il bilancio per la cultura torna, dopo anni, sopra i 2 miliardi (+27% del bilancio Mibact rispetto al 2015). Per la tutela del patrimonio e i grandi progetti culturali le cifre salgono a 180 milioni per il 2016, 200 nel 2017, 195 nel 2018 e 2019 e 165 nel 2020. Confermato il concorso straordinario per l’assunzione di 500 professionisti del patrimonio culturale. La legge rende anche permanente l’agevolazione fiscale dell’ArtBonus al 65%. Viene introdotta una Bonus card di 500 euro per chi compirà 18 anni nel 2016. Vengono stanziati 500 milioni per la riqualificazione urbana delle periferie.

2016

4 gennaio. Stanziati altri 300 milioni per la «tutela del patrimonio» destinati a 241 interventi in tutta Italia. Il programma triennale investe tutti i settori: archeologia, restauro, musei, archivi, biblioteche. Per le cinque regioni del Sud si aggiungono ai 360 milioni già stanziati. Dei 300 di oggi 50 sono per videosorveglianza e sistemi di allarme, 13 vengono destinati al restauro della Domus Aurea a Roma.

13 gennaio. Un 2015 record: 43 milioni i visitatori dei musei italiani.

19 gennaio. Si completa la Riforma Mibact: Franceschini presenta il progetto alle Commissioni di Camera e Senato. «È la volta delle Soprintendenze. Il Ministero viene ridisegnato a livello territoriale per rafforzare i presidi di tutela e semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione». Vengono create 39 Soprintendenze unificate che comprendono Archeologia (prima quelle archeologiche erano 17), Belle Arti e Paesaggio. Ciascuna Soprintendenza unificata «verrà articolata in 7 aree funzionali». Alle nuove 39 Soprintendenze (con unica sede) si aggiungono 2 Soprintendenze speciali: Colosseo (con Fori Romani) e Pompei. Vengono creati 10 nuovi musei e parchi archeologici autonomi.

25 gennaio. Pistoia è la Capitale italiana della Cultura per il 2017.

16 febbraio. Firmato con l’Unesco l’accordo per la creazione dei Caschi blu della cultura.

25 febbraio. Nasce la Fondazione che gestirà il Real Sito di Carditello.

15 marzo. Firmato l’accordo con la Fondazione Torlonia che renderà visibile la sua famosa collezione archeologica chiusa in depositi da 40 anni. Entro il 2017 una prima mostra a Roma.

2 maggio. Un miliardo per la cultura. «La più grande operazione sul patrimonio dei beni culturali della storia della Repubblica». È il Piano Strategico Turismo e Cultura finanziato dal Cipe attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-20: 34 interventi in favore del patrimonio e della promozione del turismo culturale. Sono destinati a 13 Regioni e comprendono interventi straordinari di importanza nazionale.

29 maggio. Bando internazionale per altri 10 direttori di musei e parchi archeologici: Roma, Museo Nazionale Romano; Parma, musei della Pilotta; Roma, Museo delle Civiltà; Roma, Museo Etrusco di Villa Giulia; Trieste, Museo Castello di Miramare; Parco Archeologico dei Campi Flegrei; Roma, Parco Archeologico dell’Appia antica; Parco Archeologico di Ercolano; Parco Archeologico di Ostia antica; Tivoli, Villa Adriana e Villa d’Este.

23 giugno. L’ ArtBonus supera i 100 milioni di donazioni private.

1 luglio. Presentato il restauro del Colosseo (25 milioni dalla Tod’s).

5 agosto. «Cantieri della cultura»: decreto che, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, stanzia una prima tranche di 120 milioni per infrastrutture e per 75 interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione di beni culturali.

11 agosto. Ultima tranche del Piano di Azione e Coesione 2014-20: 133 milioni che si aggiungono ai 360 già assegnati al Sud dal Pon Cultura in cinque regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia.

30 settembre. In accordo con Roma Capitale il Mibact assume la gestione dell’azienda Palaexpo con le Scuderie del Quirinale a Roma.

14 novembre. Bando per l’assegnazione e associazioni non profit dei beni immobili statali chiusi o non valorizzati.

24 novembre. «Cantieri della cultura». Approvato lo stanziamento di altri 135 milioni per 23 nuovi interventi di restauro e valorizzazione di musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi e attrattori culturali.

2017

1 gennaio. Record nel 2016 per i musei: 45,5 milioni di visitatori.

31 gennaio. Palermo sarà Capitale italiana della Cultura 2018.

10 marzo. Nasce la Digital Library Italiana per 101 archivi e 46 biblioteche statali e per gli archivi fotografici delle Soprintendenze.

14 marzo. Prima edizione della Giornata nazionale del Paesaggio.

Altri articoli dell'autore

Il mausoleo dedicato al «più sanguinario assassino del colonialismo italiano» appena fuori Roma è criticato da molti, ma rimane

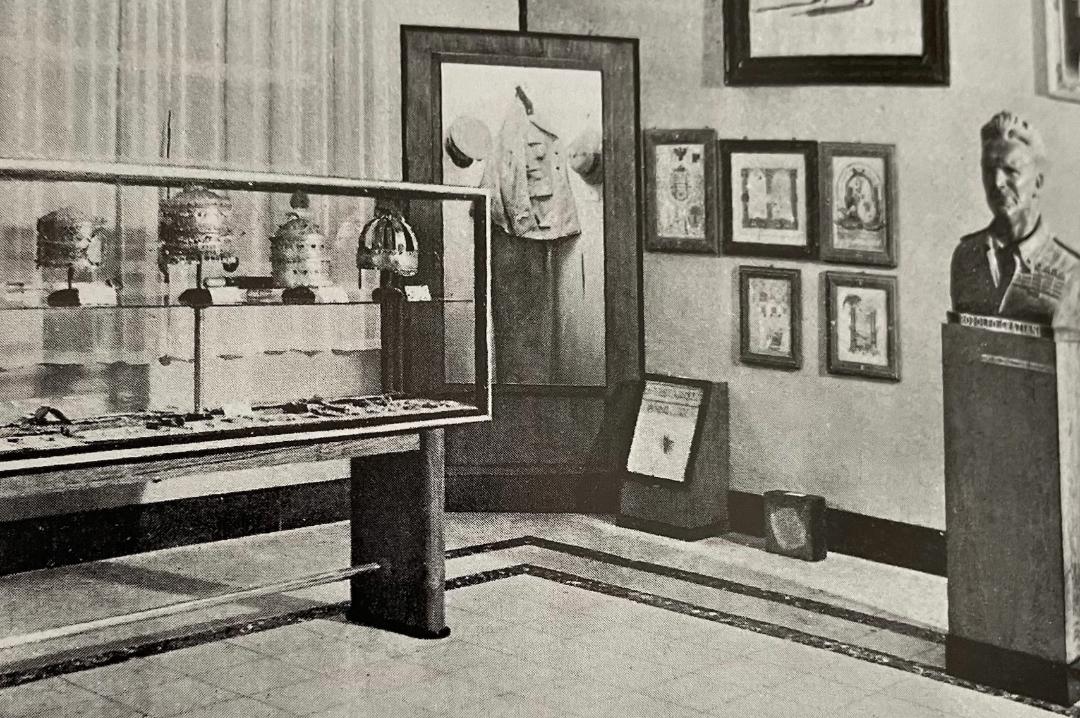

Si dà la precedenza agli oggetti per cui sono arrivate le richieste dagli etiopi, per ora senza grandi successi

L’eccidio e saccheggio di Debre Libanos in Etiopia fu «il più grave crimine dell’Italia». Oggi con difficoltà si cerca di rimediare all’«amnesia collettiva» che ha cancellato la memoria dell’ordine di sterminio illimitato per il quale il colonialismo italiano si macchiò dell’infamia più vergognosa. Ora si impone la complicatissima ricerca di opere e oggetti razziati o ricevuti in dono, andati dispersi. Dove sono?

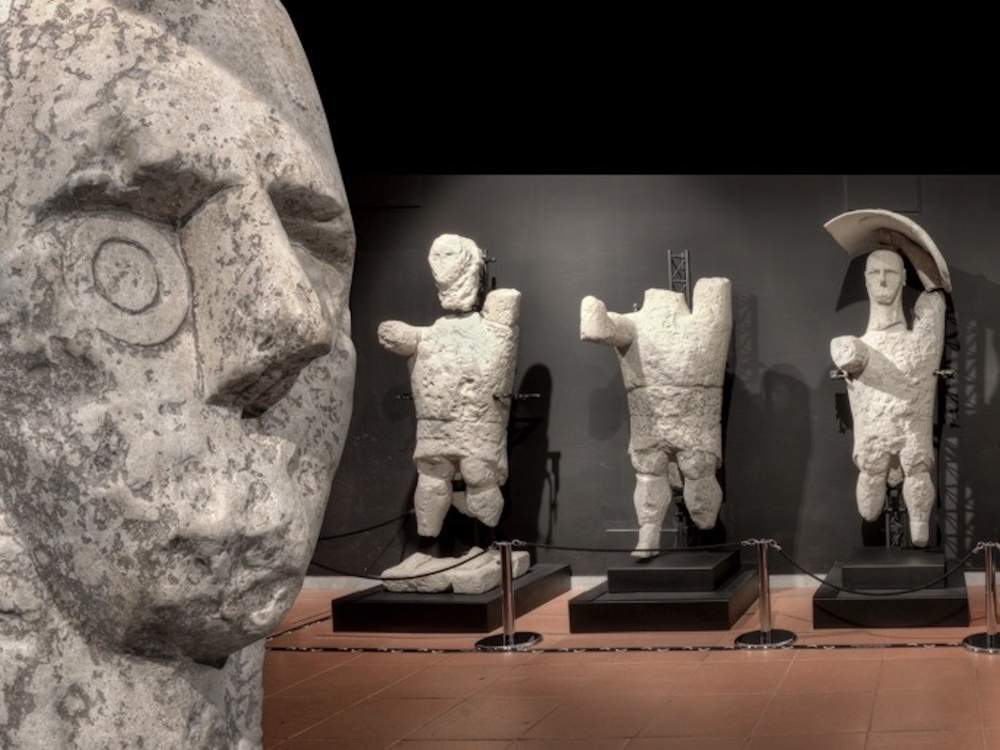

Era il marzo 1974 quando dagli scavi della necropoli sarda affiorarono 16 pugilatori, 6 arcieri e 6 guerrieri: 44 sculture in frammenti. Stanziati ora 24 milioni di euro per nuovi cantieri e ricerche nella penisola del Sinis