Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

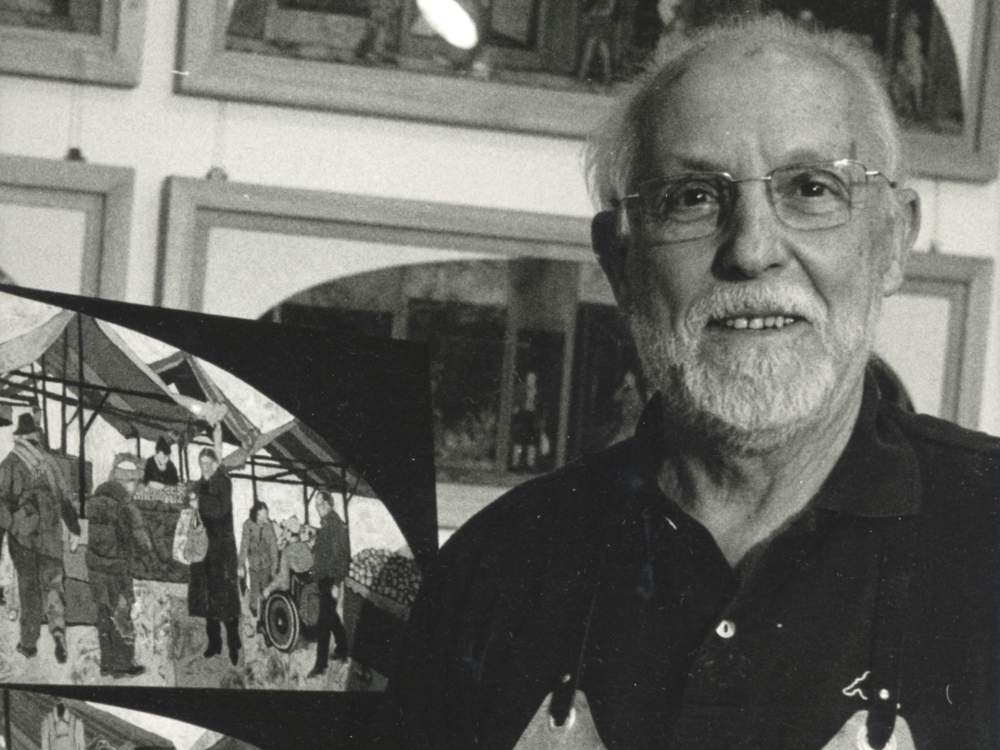

Leggi i suoi articoli«Il quadro si giustifica oggi come due livelli di linguaggio, uno tratto dai modi normali di consumo del reale e l’altro dalla diversa considerazione della realtà [...]: il quadro è proprio questo meccanismo di compresenza, questa dialettica interna di decodificazione e ricodificazione». Così scriveva Paolo Fossati, il più acuto testimone critico delle vicende dell’arte a Torino nella seconda parte del ’900, a proposito della pittura di Mauro Chessa.

Scomparso lo scorso 29 luglio a 89 anni, all’interno della compagine figurativa (non solo torinese) era l’esponente più vicino a un’idea della pittura come attività intellettuale, in cui convergevano la ricchezza culturale di un appassionato lettore ma anche di un artista inquieto, interessato fondamentalmente a quella che ancora oggi, anzi oggi più che mai, è la questione cruciale: l’immagine, il suo ruolo e il suo destino.

Questa complessità intellettuale include l’attività cinematografica, cui si dedicò con particolare intensità, abbandonando temporaneamente tele e pennelli, tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70, tra i pochissimi in Italia a praticare sia il versante d’avanguardia che quello politicamente militante, sino all’animazione per ragazzi.

Il richiamo della pittura fu però inevitabile per lui, due volte figlio d’arte. Suo padre, Gigi Chessa, era stato uno dei fondatori del gruppo dei Sei di Torino, che tra le due guerre guardava all’arte francese e a Matisse in particolare; sua madre, in seconde nozze, sposò Francesco Menzio, altro esponente di quello storico sodalizio cui guardava con simpatia Felice Casorati. La pittura come decodificazione (e non inerte riflesso) del reale, il quadro come organismo autonomo, dotato di proprie regole, era parte dell’eredità casoratiana.

Ma nel mondo di Chessa, dopo inizi vicini all’Informale e una fase «pop» (negli anni Cinquanta, giovanissimo, è alla Biennale di Venezia ed entra nell’orbita della Galleria Gian Ferrari di Milano), animato dai generi tradizionali della pittura (paesaggio, figura, natura morta) vive la visionarietà del suo amato Jorge Louis Borges, laddove la letteratura come riflesso della letteratura di traduce in pittura come raffinato «discorso» su sé medesima.

Mauro Chessa

Altri articoli dell'autore

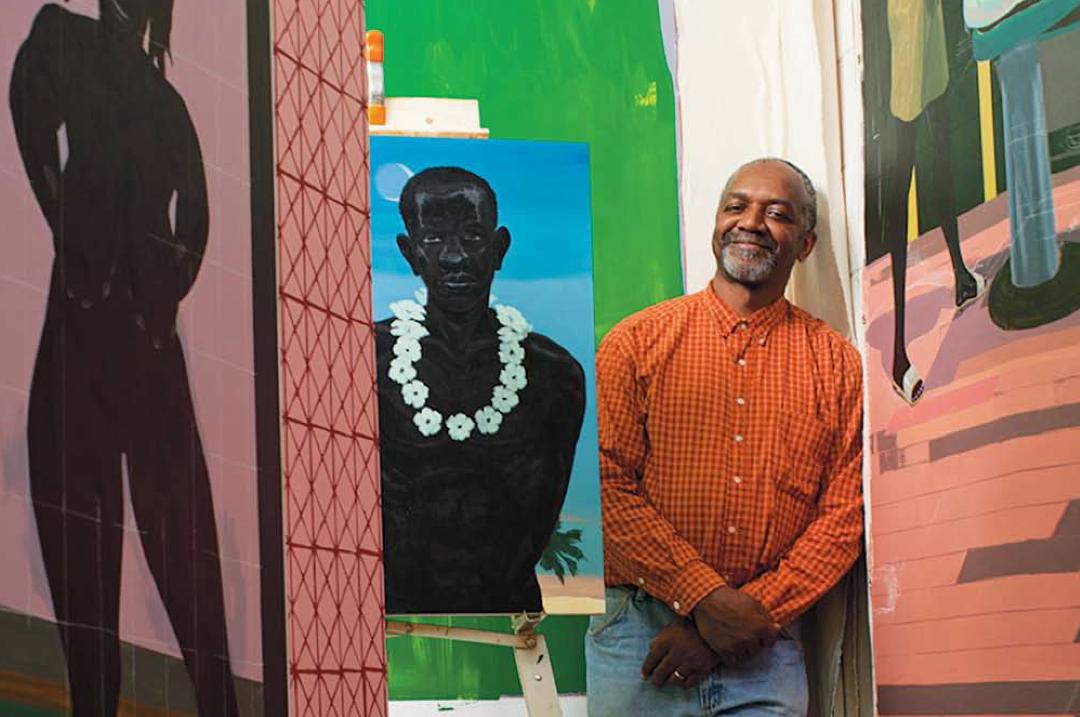

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

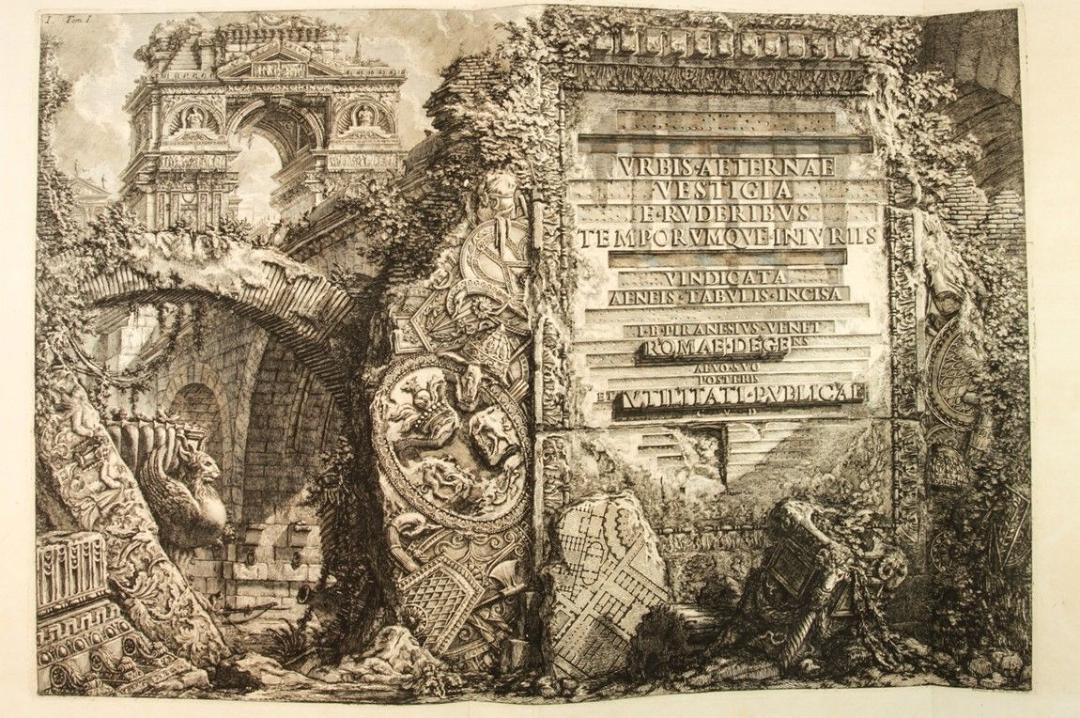

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?