Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Guarda che Ridley Scott non è più quello de “I duellanti” del 1977...», «Sì, ma “The Last Duel” è stato presentato alla Biennale Cinema di Venezia... dai entriamo». In realtà si sarebbe entrati comunque, ma il marchio con il Leone alato è un po’ come il nome «Digestive» sui biscotti.

Sai benissimo che di digestivo o terapeutico non hanno niente, però nel tè sono buonissimi. Bastano poche scene dell’ultimo film di Ridley Scott, un cocktail tra «Il gladiatore», «Le crociate», «Robin Hood» con una goccia de «I duellanti» (e il ruffiano ammiccamento a #MeToo necessario) per capire che se 44 anni fa Harvey Keitel e Keith Carradine erano credibilissime reincarnazioni degli ussari di Conrad, ora non ce la si fa proprio a credere che Ben Affleck biondo platinato possa essere un turpe conte normanno e che Matt Damon sia un cavaliere trecentesco e non un partecipante all’esilarante gioco di ruolo medievale messo in scena da Denys Arcand nel suo splendido «L’età barbarica».

Del resto, ci si aspettava qualcosa di diverso rispetto a ciò che ci è stato offerto, cioè un costoso e ben confezionato film d’azione? Nessuno, diciamo la verità, si attendeva «Il settimo sigillo» di Bergman e neppure «Il mestiere delle armi» di Olmi. E la Biennale? Beh, un po’ abbiamo barato. Non era un film in concorso, ma presentato in una sezione speciale, dedicata a, recita il regolamento, «lavori di autori affermati, film nei quali la dimensione spettacolare si accompagna a forme di originalità espressiva».

Per quanto l’originalità espressiva non sia proprio il punto di forza di «The Last Duel» va bene lo stesso. È un po’ come una delle mostre collaterali che della Biennale hanno solo il marchio, ci siamo detti. Infatti ci eravamo messi il cuore in pace se Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima, nell’intervista pubblicata in queste pagine non avesse utilizzato un parallelismo cinematografico per dividere in due il mondo dell’arte contemporanea: da una parte ci sono le major, le grandi produzioni (Gagosian, Hauser & Wirth, Perrotin, Barbara Gladstone ecc.); dall’altra c’è il Sundance Film Festival, riservato al cinema «di ricerca», sperimentale, povero, indipendente, chiamatelo come volete.

È a questo punto che ci si chiede perché alla Biennale Cinema i due mondi siano ben distinti e perché, invece, alla Biennale Arte si giochi sullo stesso tavolo ma con carte diverse. Per di più facendo credere di non essere a Hollywood ma al Sundance Festival.

Non che il festival dello Utah sforni soltanto perle. Il problema è che alla Biennale Arte, Hollywood sembra in maggioranza, anche perché alcuni tra quelli dello Utah cercano di parlare con l’accento californiano. Ecco spiegato perché a ogni Biennale di Venezia, di colossal grandi o piccoli ne vediamo sin troppi (e questa potrebbe essere la spiegazione per cui da qualche tempo la Biennale di Architettura è più interessante di quella di Arti Visive).

Anche nell’arte contemporanea, infatti, le major cucinano preferibilmente blockbuster. E alla fine, aperta la confezione, riaperti gli occhi dopo l’abbiocco fulminante che ti coglie in due ore e mezza di una proiezione in pseudoloop «trilineare», «The Last Duel» si rivela per quello che è, come tante cose che (salvo miracoli di santa Cecilia, patrona della musica e della bellezza spirituale) vedremo anche la prossima primavera su altri schermi a Venezia: un brutto film già visto.

Un’immagine da «The Last Duel» di Ridley Scott

Altri articoli dell'autore

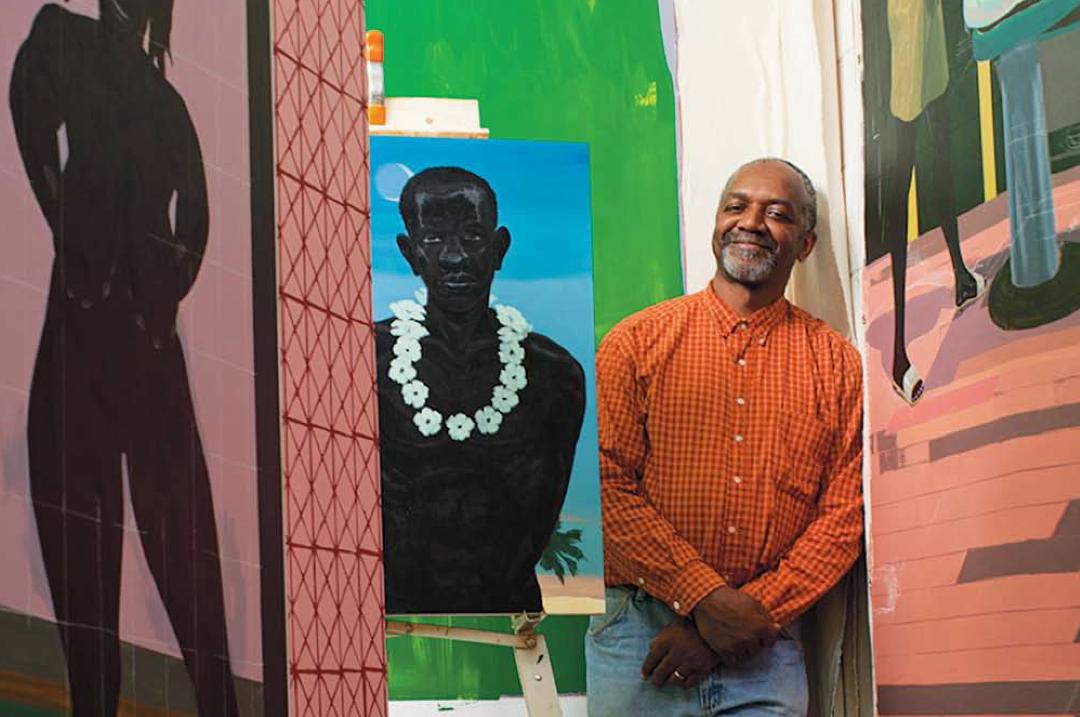

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

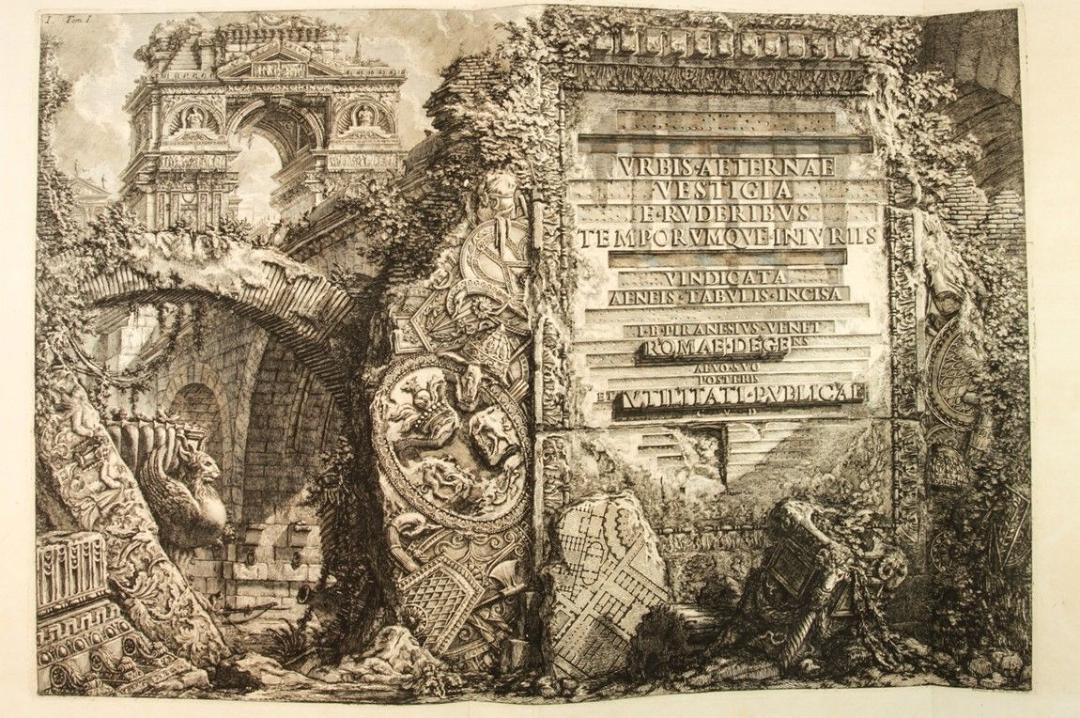

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?