Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoliL’arte del dissenso. Pittura e libertinismi nell’Italia del Seicento, scritto da Dalma Frascarelli ed edito da Einaudi, è un libro su uno dei temi più controversi dell’età moderna. Noi siamo figli di quell’età che vide sorgere la nascita dell’amore per la conoscenza oggettiva della realtà, ma spesso dimentichiamo che i «padri», oltre ad aver subìto sovente angherie e, talvolta, perso la vita per permetterci di essere liberi, costituivano uno sparuta compagine di scienziati, filosofi, artisti che combatté contro un esercito grande e potente. Da una parte, quindi, i «novatori», gli «empi», «atei», «satanici», «infami» cercatori della vera natura della realtà (dagli atomi alle stelle), dall’altra una millenaria cultura aggrappata a una lettura dogmatica, metafisica e trascendente di tutto ciò che esiste in terra e in cielo. La storia ha dato ragione ai primi, ma la storiografia fa ancora fatica a individuare percorsi, luoghi, dinamiche e il tessuto delle relazioni che costituirono il corpo, spesso volutamente invisibile, della cultura della verità ai suoi primi stupiti vagiti.

Il libro di Dalma Frascarelli non colma la lacuna, perché clandestinità, dissimulazione, nicodemismo erano programmatici e necessari per i «novatores» del XVII secolo; il libro ne restituisce situazioni, condizioni, relazioni, rispecchiamenti, aderenze tematiche e confluenze filosofiche, così da costruire, tessera per tessera, l’interezza di un mosaico complesso, vivo e vero, come mai era stato fatto finora in una prospettiva che mette al centro le arti visive. Un intero apparato culturale di cenacoli, accademie, università, corti principesche, biblioteche e collezioni d’arte, oltre che di singole opere d’arte, letterarie e movimenti culturali, o eccentriche personalità, è messo al setaccio dall’autrice col fine di individuare i fili rossi della cultura scientista, laica, razionalista, antidogmatica e anticlericale del XVII secolo. Ovvero di quelle istanze portate avanti da chi non si affidava all’autorità aprioristica della fede e delle Sacre Scritture per spiegare il miracolo della vita, preferendo una lettura del «gran libro della natura» guidata dal metodo empirico-sperimentale, propugnato da quel fermento europeo passato col nome di libertinismo erudito. È come affondare con fiducia nel mistero: nessun eroico paladino delle virtù innovatrici dichiarava pubblicamente la sue «eresie». Chi lo ha fatto è incorso nel martirio: Giordano Bruno, Ferrante Pallavicino, Giulio Cesare Vanini e numerosi altri. Galilei si è salvato per un soffio.

Dalma Frascarelli tratta proprio di questi autori, nei momenti in cui il loro percorso filosofico-scientifico-letterario, o quello di altri pensatori affini, incrocia quello di un’opera d’arte (a firma di Salvator Rosa, Ribera, Grechetto, Poussin o Guercino, tra gli altri), tanto da illuminarla da dentro. Spesso sono ipotesi di lettura, come quelle deducibili dalla luce dell’intelligenza quando si rifrange vitrea sui riflessi degli anelli di cristallo di una catena del sapere fondata sulla segretezza e il nascondimento. È la completezza della descrizione del quadro complessivo (storico, culturale, ambientale), infatti, a dare credibilità alle originali letture esegetiche delle opere.

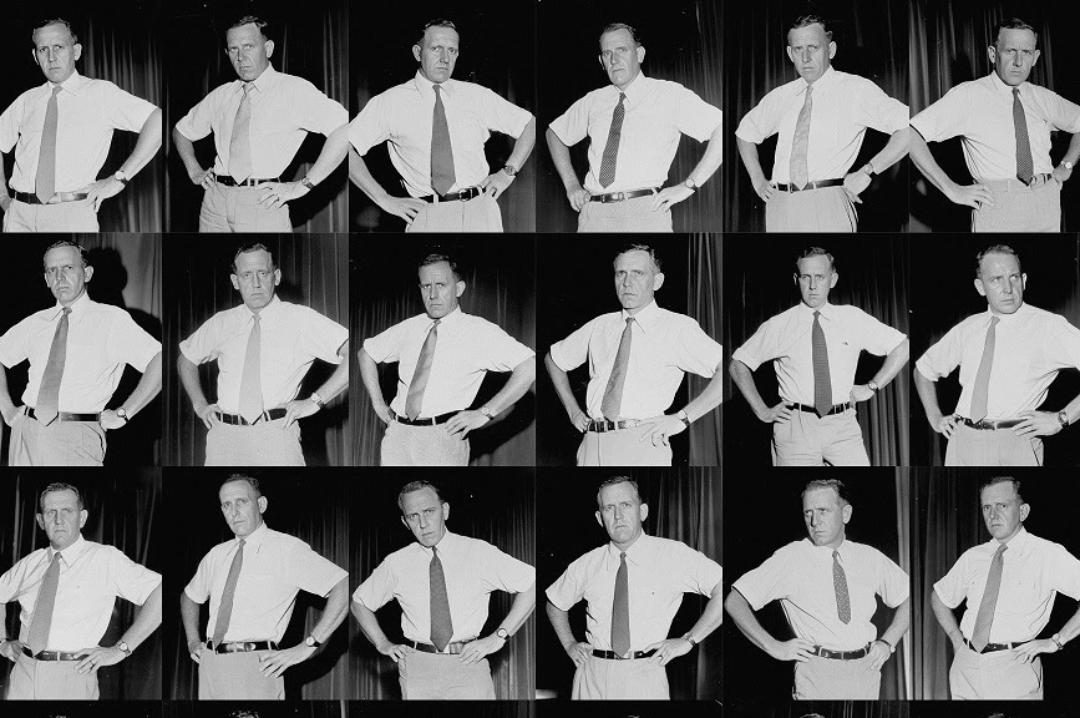

L’assunto fondamentale è che molti argomenti banditi dai libri, vietati nelle università, rinnegati ufficialmente dall’establishment e perseguiti con vigore poliziesco dal Sant’Uffizio, facevano capolino tra le figure del linguaggio muto e aperto delle immagini, trovando casa accogliente tra le maglie dell’indeterminatezza del senso e della poesia espressiva. È la misteriosa potenza dell’arte. Un’immagine è sempre un’immagine del mondo. E un collezionista che possiede ritratti di quei filosofi antichi che determinarono un orizzonte riflessivo che sgretola, nel tempo di una sola intuizione, l’intero edificio dogmatico del Cattolicesimo, ancor più in clima post tridentino, nasconde interessi affini a quella rivoluzione della conoscenza che si affidò al microscopio per entrare nella materia e al telescopio per sondare lo spazio. Democrito, per esempio. Jusepe de Ribera nel 1615 lo rappresenta lacero, povero e sorridente, mentre solleva un foglio su cui non è scritto niente. Democrito sorride di sé, ma anche di tutti coloro che vogliono aggiungere qualcosa alla nullità che scaturisce da un cosmo e da una vita pensati come aggregazione casuale di atomi in caduta libera nel vuoto. Nulla è la vita, e la morte è solo disgregazione atomica di questo nulla. Il sorriso di Democrito è arma potentissima contro la cultura imperniata sulla lettura provvidenzialistica, finalistica e trascendentale del destino dell’uomo, dei corsi della storia e della natura. È un sorriso capace di seppellire millenni di fede nei principi metafisici, assieme al potere culturale e religioso che tali principi difende con la minaccia del rogo.

Ma come interrogare un quadro? E come avere la certezza che Poussin abbia rappresentato Diogene non per omaggiare l’età antica, ma per adesione personale (sua o del committente), al pensiero del filosofo anticonformista e ribelle, che cercava l’uomo libero con una lanterna e che si identificava in un cane, ritenendolo più libero di qualsiasi uomo? E che dunque trovava fuori dalla società e lontano dalla civiltà, e dalle prigioni mentali della cultura ufficiale (ieri, oggi e sempre), quella libertà così eversiva per chi la teme? E il suicidio di Seneca dipinto da Rubens nel 1608, è un omaggio di tenore umanistico a un grande saggio classico, o una sfida al più grave dei peccati, quello di togliere a Dio la decisione sul destino degli esseri?

Rappresentare Democrito, pensarla come Epicuro, leggere Lucrezio era pericoloso; gli inquisitori si agitavano al solo sapere che qualcuno possedesse testi sullo stoicismo, sulla filosofia naturale propugnata dai Lincei, o condividesse il dubbio illuminato degli scettici greci. Ma l’arte, per sua natura, rivela velando. Non sapremo mai se Guido Reni ha dipinto nel 1637 un’allegoria della Fortuna con l’intento innocente di rivitalizzare un soggetto principe della mitologia greca e romana, o se quella Tyche nuda come una Venere, afferrata per i capelli da un amorino volante come a voler agguantare con sagacia l’occasione che il caso o il fato propina, alluda alla condivisione filosofica di quei principi materialistici e nichilistici, tanto cari a Giordano Bruno quanto a Galilei e a tutta la schiera di innovatori della conoscenza razionale, che facevano perno su una percezione della vita come flusso ininterrotto di morte e rinascita, al di qua d’ogni fuga escatologica e d’ogni paradigma teleologico. Sappiamo però, grazie a Dalma Frascarelli, della contingenza del divieto, nell’Indice dei libri proibiti nella sua versione del 1596, di pubblicare libri che abbiano a soggetto questa nozione di Fortuna, che preclude dall’orizzonte dell’esistenza l’intervento del Creatore. Ecco l’escamotage: attingere all’ambiguità dell’immagine per comunicare quanto, a parole, avrebbe indotto, come pure capitato, al taglio della lingua.

Se Guido Reni fosse oggi redivivo, interrogato non avrebbe risposto, o, al massimo, leggendo il libro in questione, avrebbe sorriso come Democrito. Fatto sta che, questo, è uno dei tanti casi del libro in cui emerge il metodo Frascarelli. Esso consiste nel calarsi nelle situazione storiche, ricostruirle doviziosamente, fino a respirarne l’aria e a condividere le psicologie dei personaggi indagati. È così che i suddetti anelli trasparenti della catena del sapere iniziano a brillare nella loro invisibilità, non perché oggettivamente documentati nei dettagli (volutamente al tempo celati), ma perché colpiti dal faro della deducibilità logica, sottoposta al vaglio severo delle possibilità onestamente credibili.

Il teschio serenamente contemplato da due pastori nell’«Et in Arcadia ego» dipinto da Guercino nel 1618 non nasconderebbe, in questa prospettiva, il significato di un «memento mori», ma alluderebbe a un omaggio alla concezione neomeccanicistica del ciclo di nascita e morte, concezione che bandisce qualsiasi riferimento a un’idea di eternità concepita come esterna alla natura e alla vita (questa sì eterna) della materia. L’espandersi dell’interesse per i soggetti animalistici per tutto il Seicento, invece, oltre al gusto per un soggetto di genere, rivela una guerra fatta con le armi dolci e allusive delle immagini a quell’antropocentrismo già messo in crisi dalle nuove scoperte astronomiche. Le quali, a loro volta, entrano talmente nel tessuto della pittura, da indurre Adam Elsheimer a dipingere nel 1609 una «Fuga in Egitto», su cui brilla un cielo notturno solcato da una via lattea dipinta per la prima volta come veramente era (ed è), e come la si poteva vedere solo con un modernissimo cannocchiale (quello da poco costruito da Federico Cesi, padre dei Lincei), ovvero costituita da una fitta nebulose di piccoli corpi celesti.

Negli stessi anni, il Cigoli dipinse sulla cupola della Cappella Paolina a Santa Maria Maggiore a Roma una Vergine che poggia i piedi su una luna dipinta esattamente come la descrive nel Sidereus Nuncius il suo amico Galileo Galilei, ovvero con crateri, valli e monti, in contrasto con l’aristotelismo e la lettura letterale delle Sacre Scritture, che la vogliono sfera uniforme, e quindi in contrasto con gli assertori di questa concezione antiscientifica, a loro volta disposti a torturare e bruciare vivo nel caso anche un pittore, oltre che lo stesso Galilei. Ma il Cigoli dipinge la luna vera ed «eretica» proprio sotto il naso di papa Paolo V (committente della Cappella), anzi, sulla sua testa. Non pago, sale sulla cupola della stessa Cappella da dove osserva le macchie solari scoperte da Galilei, come documentato dalle entusiastiche lettere scritte dal pittore allo scienziato pisano.

È l’età delle grandi scoperte che cambieranno la concezione della realtà, e l’arte ha dato il suo ambiguo ma fondamentale contributo alla sua diffusione. Quanto oggi sappiamo del mondo lo dobbiamo anche alla pittura. È questo uno degli assunti fondamentali del libro. Il percorso, labirintico e controverso, ha reso il libertinismo erudito del XVII secolo, come asserisce Dalma Frascarelli, «un punto nodale tra la tradizione rinascimentale e l’Illuminismo», fino a giungere all’assioma che «furono i roghi del Seicento ad accendere i lumi del secolo successivo».

L’arte del dissenso. Pittura e libertinismi nell’Italia del Seicento, di Dalma Frascarelli, 262 pp., ill., Giulio Einaudi editore, Torino 2016, € 28,00

«Democrito», 1615 ca, di Jusepe de Ribera, collezione privata

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Il nuovo Presidente della Fondazione La Quadriennale promette che la 18ma edizione, oltre a essere «fantastica», sarà anche «creativa, giovane, ibrida, sperimentale»

Aperto alle visite fino al 28 dicembre, Palazzo San Felice sarà sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte su progetto dell’archistar svizzero

54 artisti, viventi, di cui 16 under 35 e 45 alla prima partecipazioni, 187 opere su circa 2.000 metri quadri espositivi, con un’alta percentuale di produzioni site specific. Tutti i numeri di Fantastica, la 18ma Quadriennale d’arte, annunciati oggi a Roma

La mostra alla Galleria Borghese si presenta come un poema in cui l’artista afroamericana ha puntato più sul nascondimento delle opere che sulla loro rivelazione evidente