Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Karthik Kalyanaraman

Leggi i suoi articoliQuando si visita «Classical Radical», una mostra che presenta il lavoro degli artisti contemporanei indiani, curata da Myna Mukherjee e Davide Quadrio, ciò che si vede potrebbe un tantino sorprendere. Tanti artisti che mediano passato e presente, arcaico e moderno, rurale e urbano, classico e radicale, con forme e materiali artigianali e popolari, con stili e tecniche pittorici antichi. Mettendo tuttavia tutto ciò al servizio o per mettere in discussione l’attualità.

Il punto non è tanto che tutti i lavori in mostra hanno caratteri distintivi «indiani», ma il fatto che l’insieme dei lavori documenta un rapporto intenso da parte di artisti molto diversi fra loro con le varie tradizioni artigianali e artistiche del subcontinente, tra cui, naturalmente, il moderno e il postmoderno. L’audacia della sperimentazione e dell’innovazione di molti lavori di questi artisti indiani non è evidente a prima vista, è infatti sotterranea in ragione degli sforzi compiuti per rinnovare, ma allo stesso tempo per far rivivere la tradizione. È un’audacia che si nasconde: è, come la chiamerò in seguito, un criptoradicalismo.

Pensiamo al contrasto con la scena artistica contemporanea europea o addirittura italiana. Immaginate di trovare tanti artisti italiani che rielaborano le tradizioni artigianali (diciamo il damasco di Lorsica, o il merletto di Burano, o le arti decorative documentate a Torino in Palazzo Madama), che ripetono (ancora!), rinnovandoli, gli stili pittorici di Duccio o di Giotto, gli stilemi della tradizione cristiana e lavorano con materiali e tecniche antichi (pizzo, legno di noce, maiolica, tempera all’uovo, affresco).

Dopo tutto, questo non è così inverosimile. L’Italia, infatti, è uno dei Paesi europei più diversificati a livello regionale, unificato molto tardi e con tradizioni artigianali ancora fiorenti. Ma naturalmente questo è esattamente ciò che non vedremo, almeno nell’arte contemporanea, a parte qualche eccezione che conferma la regola. In effetti è probabile che ciò che troveremo approcciandoci all’arte contemporanea italiana siano oggetti e pratiche non specificamente italiani, ma appartenenti al linguaggio più universale e «deterritorializzato» del contemporaneo globalizzato.

Il rapporto tra innovazione e tradizione in questa logica è molto diverso. L’innovazione cerca di superare il peso del passato, la sua tardività (nel pensiero di Nietzsche), con audaci esperimenti nel reinventare l’essenza dell’arte in ogni nuova opera, in un eroico tentativo di autoaffermazione rispetto alla tradizione. Il che significa necessariamente un’enfasi sulla novità fine a sé stessa e una relazione molto diversa con il passato.

A parte le differenze, ci sono, ovviamente, anche similitudini tra l’arte indiana e quella italiana, che vengono esplorati in «Sama», una videoinstallazione presentata nell’ambito della mostra «Classical Radical». L’ambasciatore italiano Vincenzo de Luca dice di «Sama»: «Si tratta di un’innovativa videoinstallazione che presenta segni e simboli della tradizione culturale italiana e indiana sotto la creatività contemporanea dei due Paesi; mostra la ricchezza e la complessità della nostra cultura e tocca temi importanti come la migrazione, la memoria, la religiosità e il patrimonio regionale. Il video è anche un’importante occasione per scoprire il legame tra arte e artigianato in Italia e in India».

La maggior parte di questi temi sarà effettivamente presente in questo saggio, ma la mia attenzione sarà in gran parte focalizzata sulle differenze. Inizierò osservando brevemente l’arte indiana attraverso la lente del colonialismo e arriverò a soffermarmi, nell’ultima parte del saggio, su quella problematica centrale che i curatori mettono in primo piano: i concetti di tradizione e cambiamento, guardati inizialmente attraverso la lente della storia intellettuale e religioso-culturale del Paese.

Suggerirò che guardare all’arte indiana contemporanea esclusivamente attraverso una nozione occidentale di «innovazione» potrebbe impedirci di vederla davvero. Questo porterà alla mia discussione sul cripto-radicalismo, che sarà il modo in cui caratterizzerò l’impulso indiano al «rinnovamento». Esaminerò quindi la differenza dal punto di vista delle forze socioeconomiche di sviluppo diseguale e concluderò con alcune riflessioni su ciò che i due mondi dell’arte indiana ed europea potrebbero ancora offrirsi vicendevolmente.

La condizione postcoloniale

Quando si parla del subcontinente c’è naturalmente qualcosa che non può essere ignorato, l’impatto del colonialismo sul subcontinente, la cosiddetta «condizione postcoloniale». La dialettica centro-periferia affermatasi in epoca postcoloniale stabilisce che il centro (cioè l’Occidente) assume la posizione culturale del cosmopolita «universale» (non radicato in una storia provinciale, non intaccato dagli accadimenti storici) e la periferia (in questo caso il subcontinente indiano, ma si potrebbe parlare anche delle comunità emarginate in Occidente come i rom o gli afroamericani) rimane pittorescamente regionale.

Gli artisti della periferia sono lasciati a recitare la loro identità, l’indianità dal punto di vista occidentale (ma anche dell’élite locale), mentre gli artisti del centro culturale sono pionieri alla frontiera dell’arte per il bene dell’arte. Ora, mentre parte di questo è forse vero, molto altro è indubbiamente falso. Mentre potrebbe essere vero che nei giorni della lotta per l'indipendenza e nei decenni successivi al 1945, nel tentativo di costruire una nazione simbolica, alcuni artisti moderni potrebbero, con una complessa miscela di nostalgia e testardaggine, aver guardato al passato per creare un immaginario nazionale agghindato di verità eterne e Volksgeist (proprio come molti artisti romantici in Occidente nei primi anni del 1800), il modo in cui gli artisti si riferiscono alla tradizione oggi, in questa mostra, è troppo complesso per essere ridotto a una questione di dimostrazione di identità.

Dietro la superficie scintillante di molte di queste opere ci sono grida di indignazione, di disperazione, di critica di varie dure realtà indiane contemporanee: dalle migrazioni forzate (Sudipta Das, Khadim Ali) alla dure conseguenze di una rapida urbanizzazione (Rahul Kumar, Tanya Goel); dalla violenza pubblica (Gulammohammed Sheikh), alla violenza contro il corpo e la mente delle donne (Tayeba Begum Lipi, Piyali Sadukhan, Baaraan Ijlal) e alla violenza del conflitto moderno (Waseem Ahmed, Anandita Bhattacharya, Paula Sengupta); dalle preoccupazioni per il territorio e l’ambiente (Jayashree Chakravarty, Priyanka D'Souza, Samanta Batra Mehta, Jogen Chowdhury, Mona Rai, Chandra Bhattacharjee) alla difficile situazione dei poveri delle aree rurali (Prasantu Sahu, Shambhavi); dalla storia del Kashmir (Nilima Sheikh), alla costruzione politica della nazionalità e della cultura (Debanjan Roy, Manjunath Kamath, LN Tallur) e alla definizione culturale di genere (Rekha Rodwittiya, G Ravinder Reddy, 64/1 con Harshit Agrawal).

Nessun degli artisti che lavorano su così ampie e vitali questioni dei nostri giorni può essere semplicemente descritto come qualcuno che «esprime la propria indianità», sarebbe una sostanziale mancanza di rispetto. Scoprirete inoltre che anche in questa «periferia» ci sono artisti (culturalmente radicati) che esplorano questioni più «universali»: estetico-formali (Ayesha Singh, Martand Khosla, Himmat Shah, Paresh Maity), filosofiche (le meditazioni sul tempo di Neerja Kothari, Shailesh BR) e personali-spirituali (Sakti Burman, Benitha Perciyal, Laxma Goud, Wardha Shabbir, Amina Ahmed)

Tradizione e innovazione nell’arte indiana

Quello che farò in questa parte del saggio è delineare le profonde differenze nella storia culturale delle nozioni di tradizione e innovazione (il classico e il cambiamento radicale) tra l’Occidente e il subcontinente indiano, ed esplorare come la comprensione di questo potrebbe aiutarci anche a fare i conti con il rapporto molto diversificato che gli artisti indiani più innovativi hanno con le loro tradizioni.

Per tradizione intendo, con Hannah Arendt, la conservazione del passato «trasferendo da una generazione all’altra la testimonianza degli antenati, che per primi sono stati testimoni della creazione delle sacre fondamenta» (dal suo saggio The concept of authority). Certo, questo non significa un insieme di idee eternamente immutabili, ma un complesso ideologico che nasce da un momento fondante originario, per questo considerato sacro, che esige di essere reinterpretato da ogni nuova generazione che ne è l’erede. In quel famoso saggio l’intento di Arendt è quello di sostenere che la tradizione occidentale, in questo campo, è essenzialmente iniziata con Platone ed è morta con Marx. Sono d’accordo con la sua prognosi della morte della tradizione occidentale, ma offrirò storie leggermente diverse sia per l’Occidente che per il complesso culturale indiano, poiché la mia preoccupazione è principalmente estetico-culturale mentre la sua è politico-sociale.

Ecco un racconto: la tradizione occidentale, almeno nella teoria estetica, inizia forse con l’agone o competizione che Platone mette in scena con Omero nel Simposio (per i politici e per Arendt sarebbe La Repubblica), dove nella scala di Diotima (o l’allegoria della caverna, per i politici), si voltano le spalle al semplicemente bello, allo spettacolo particolare e diversificato del mondo così importante per Omero, per ascendere alla Bellezza stessa, una realtà vera nel Mondo delle Forme Ideali, di cui le cose belle di questo mondo non sono che manifestazioni imperfette.

Platone, in questo atto di audacia intellettuale, non solo pone le basi per la forte preferenza per l’universale rispetto al particolare nella tradizione occidentale, ma colloca anche l’innovazione di Omero alle origini della tradizione futura. I Romani, sebbene militarmente potenti, subivano l’influenza culturale ed estetica greca, e si erano premurati di legare la fondazione di Roma alla Grecia attraverso il mito di Enea.

Il Cristianesimo, sebbene fortemente in contraddizione rispetto alla cultura romana, assorbì l’influenza greca con i primi padri della chiesa e pose le basi per una nuova sintesi. E così via ebbe lo sviluppo della sintesi cristiano-aristotelica rimasta più o meno stabile per un millennio. Così come il Cristianesimo assorbì tutto nella sua visione trionfalmente universale, ogni nuova epoca, compreso il Rinascimento, si legava al patrimonio di quella precedente in una continuità agonistica.

È in effetti solo con l’Illuminismo e i con suoi antagonistici eredi, i romantici, che questa sintesi e questa continuità travagliata si sono interrotte e un nuovo universalismo fondato sulla «ragione» ha tentato di prenderne il posto. Ma poiché il Cristianesimo aveva assorbito tutti i discorsi (per parafrasare David Bentley Hart), la morte di Dio era anche, ahimè, la morte della tradizione occidentale.

La ragione non ha quindi costituito solide basi per una tradizione e, sebbene si sia dimostrata l'ancella del colonialismo, la rivolta dell’immaginazione e dello spirito popolare l'ha sostituita. E con la rapida successione del Romanticismo e del Modernismo, ciascuno antagonista rispetto al suo predecessore, alcuni (come Adorno) sono convinti che la «tradizione» illuminista si sia definitivamente spenta negli inceneritori di Auschwitz.

Ciò si è manifestato anche nell’arte occidentale postilluminista, con l’impulso al «radicalmente nuovo» del Modernismo e le sue conseguenze, quando ogni generazione ha allegramente distrutto i propri predecessori, una volta che la tradizione cristiana aveva perso il suo potere flessibile ma vincolante e l’unico valore rimasto dal suo disfacimento era l’eroica autoaffermazione attraverso l’innovazione, in primo luogo con uno stile personale e in seguito con la continua invenzione di una concezione completamente nuova dell’arte stessa.

La situazione è molto diversa se ci spostiamo nel subcontinente indiano. Sebbene ci siano certamente momenti fondanti mitici (lo sruti, o audizione, dei Veda da parte dei primi saggi), molto presto apparvero movimenti, come il Jaina o il Carvaka o l'Ajivika o il Buddista, che rifiutarono quel mito fondante e crearono i propri inizi. Sebbene movimenti successivi come i Tantra indù si legassero ai Veda attraverso l’ingegno ermeneutico, rimanevano ancora molto diffuse, a quel tempo, le tradizioni buddhiste e jaina che, sebbene fuse al confine con la tradizione indù, se ne distinguevano decisamente.

In effetti, un influente compendio tardomedievale delle tradizioni in India di Madhava, il Sarva darsana samgraha (Il compendio di tutti i sistemi) elenca 16 di questi sistemi, alcuni dei quali rifiutavano la fondazione vedica, e quindi non potevano essere pensati come «ortodossi» o «indù». E questo per non parlare delle culture delle tribù e delle caste emarginate che hanno influenzato tremendamente e sono state a loro volta influenzate ai margini dalla storia indù tradizionale. Con l’avvento dell’Islam abbiamo ancora una volta nuovi momenti fondanti e l’ingresso di una tradizione molto diversa.

Quindi la storia è quella della coesistenza simultanea di molte tradizioni che si fondono e si sincretizzano ai confini ma rimangono separate. Così, quando le forze dirompenti dell’Illuminismo e del nazionalismo romantico raggiunsero l’India, da un punto di vista culturale arrivarono semplicemente come altri input culturali, certamente elitari e potenti, che andarono a inserirsi nel puzzle. L’Illuminismo e le sue conseguenze non sono arrivati come la morte di Dio, ma semplicemente come lo strumento di una nuova élite e la rottura che avevano causato nella tradizione culturale occidentale non rappresentava una reale possibilità (almeno al momento).

E anche quando guardiamo più da vicino a due tradizioni culturali dominanti in India, l’indù tradizionale e l’islamica indiana (almeno fino ai movimenti modernizzanti e salafiti del XIX secolo che, in ogni caso, non hanno avuto un grande impatto sulle arti islamiche, a parte cercare di eliminarne molte), nel loro cuore non troviamo l’universalismo ma il pluralismo. La tradizione indù, a causa del «varnashrama dharma» o del sistema delle caste-età, non è mai stata universale nel postulare valori, norme e centri culturali validi per tutti, sostenendo invece il pluralismo etico, o «svadharma» (un concetto nella Bhagavad Gita che, sebbene possa essere inteso come postulare totalità diverse per caste diverse, può anche essere pensato semplicemente come una posizione pluralista flessibile, come Bimal Krishna Matilal argomenta nei suoi saggi sulla Gita).

E anche l’Islam indiano, diffusosi in gran parte attraverso l’attività di importanti ordini Sufi, come i Chisti e i Qadiri, sviluppò il pluralismo pragmatico come sua posizione, attraverso l’incorporazione della teologia dei volti di Dio di Ibn Arabi, mediata dalla teosofia dell’amore di Rumi e Fakhruddin iracheno. Infatti, il famoso santo Chisti Hazrat Nizamuddin di Delhi direbbe «Ogni popolo ha la sua strada, la sua religione e la sua direzione di preghiera».

Tutto ciò in effetti si traduce in un rapporto fondamentalmente diverso tra innovazione e tradizione in Occidente e nel subcontinente indiano. Mentre la tradizione occidentale, che affonda le sue origini nell’agone tra Platone e Omero, ha trovato l’innovazione principalmente in discostamenti estremi che tentano di sconfiggere i loro predecessori in una competizione di potere, le tradizioni indiane si sono rinnovate pur mantenendo la loro «identità» ibridandosi e incorporando. Per usare una metafora alimentare usata con intensità anaforica nel Rg-Veda, l’originalità si trova semplicemente «con l’ingestione e l’assimilazione del passato».

Questo si è manifestato anche nell’arte indiana in cui la norma è l’incorporazione e non il discostamento. Le miniature della corte Moghul, evocate così tante volte dagli artisti nella sezione della mostra allestita al Mao, sono esse stesse un esempio di questo processo: fertilizzato nel suo primo periodo dall’incontro tra il talento grafico delle miniature persiane (che a loro volta erano il risultato della conquista mongola e della conseguente influenza cinese) e la tavolozza di colori delle tradizioni pittoriche locali, raggiunge davvero la sua maturità riconoscibile solo nel regno di Akbar con l’incorporazione di influenze occidentali mediate attraverso la presenza di gesuiti alla sua corte. Tutti i movimenti artistici successivi (Modernismo, Postmodernismo ecc.) non hanno sostituito i paradigmi dell’arte indiana, bensì hanno aggiunto nuovi territori culturali che gli artisti possono saccheggiare e riutilizzare nella loro assimilazione del passato.

C’è una particolare strategia indiana per creare «a nuovo» che chiamerò cripto-radicalismo, su cui voglio soffermarmi. La realtà è che anche movimenti abbastanza innovativi nel passato intellettuale e culturale (ad esempio Tantra, Bhakti, Advaita) hanno cercato di dimostrare la loro provenienza tradizionale con riferimento al momento della fondazione, l’audizione dei Veda, piuttosto che enfatizzare il loro estremismo. L’intero commentario, o tradizione «bhashya», usava l’interpretazione (strutturata secondo determinate regole) come modalità primaria di innovazione che al contempo riusciva a legare l’innovazione al centro prestabilito. Un classico esempio di ciò è la reinterpretazione francamente radicale degli elementi teistici della Gita da parte di Shankara, un filosofo monistico molto influente.

Tuttavia con il tempo, e attraverso i suoi stessi sforzi per stabilire la continuità con il passato, il suo radicalismo è diventato completamente invisibile e posizioni del tutto incompatibili sono entrate in connessione con la sua filosofia. Nonostante ciò la sua audacia filosofica è stata indubbiamente riconosciuta come tale dai suoi contemporanei Mimamsaka e da filosofi teisti successivi come Ramanuja, che lo chiamava un «pracchanna bauddha» o cripto-buddhista (da cui derivo cripto-radicale), il che in effetti equivaleva a etichettarlo come un «eretico», cioè un radicale. Uno stretto parallelo islamico sarebbe la tradizione Sufi ta'wil (ermeneutica), che ha usato letture metaforiche (ma coerenti) del Corano per creare una tradizione connessa che potesse incorporare nuove intuizioni spirituali (kashf)e tuttavia riconnetterle al momento originario della rivelazione del Libro.

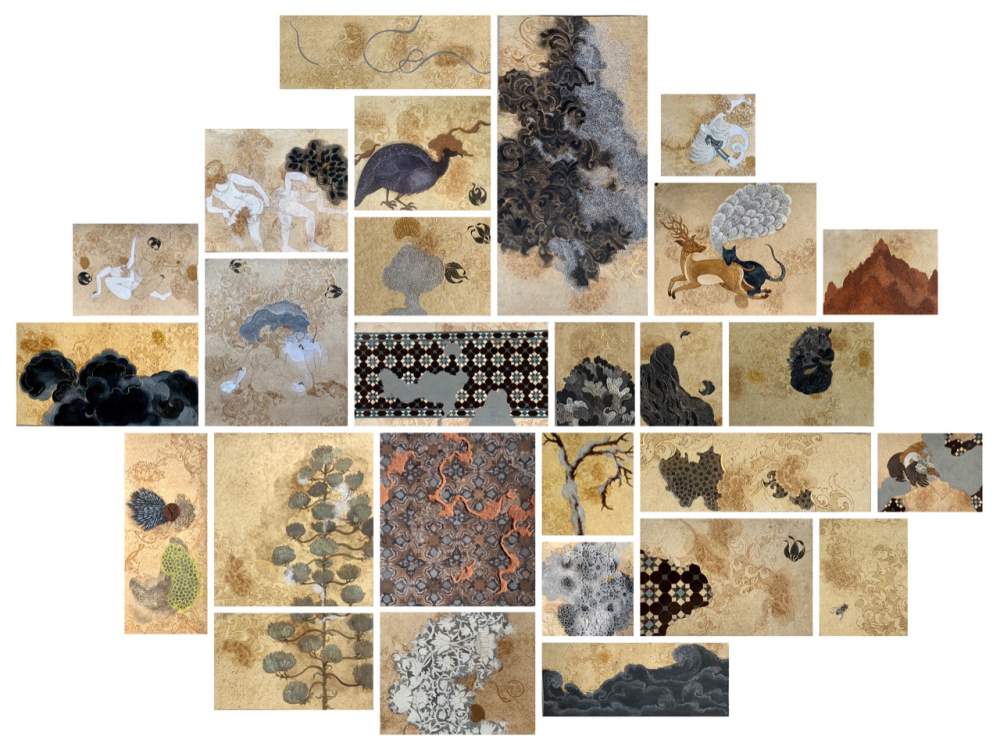

Ci sono molti artisti che potrei scegliere per esemplificare il cripto-radicalismo, una sorta di radicalismo da identificare attraverso una profonda analisi dell’opera d’arte e della tradizione specifica a cui si riferisce (sia indiana sia occidentale). Tra le opere in mostra esemplifica bene la complessità dei temi qui trattati il lavoro di Anandita Bhattacharya. La cura scrupolosa per il dettaglio e l’ornamento, la preoccupazione per il bello (di cui più avanti) e il rapporto con la tradizione sono evidenti. Quello che voglio evidenziare è il suo cripto-radicalismo, la sua sperimentazione nella forma e nei contenuti, che a prima vista non saltano all’occhio.

Sebbene Anandita citi fonti disparate, il gesto non è quello tipicamente postmoderno che lascia leggibile il pastiche accostando elementi incongruenti. L’artista al contrario coordina con cura i diversi elementi unificandoli in uno stile mozzafiato per la sua accuratezza. Adottando la forma delle miniature della corte Moghul e spostando al centro gli elementi periferici, Anandita inverte sottilmente la relazione di potere del rapporto figura-sfondo; ma occorre conoscere le miniature Moghul per cogliere questa sottigliezza! Anche se nel suo complesso l’opera ha un aspetto rasserenante simile a una gemma, il radicalismo del contenuto sarà visibile solo a un attento esame, quando si coglie che pullula di immagini di carogne, morte e torture, il tutto reso incredibilmente cristallino dallo stile della miniatura.

Naturalmente l’arte indiana rappresentata in «Classical Radical» annovera anche posizioni non apertamente agonistiche nei confronti del passato come la ramificazione interpretativa dei simboli della tradizione (il bindi di Bharti Kher o il cast di LN Tallur), o l’uso trasversale di emblemi della tradizione e della cultura per creare una mitologia personale (Yugal Kishore Sharma, Sakti Burman, Laxma Goud, Shailesh BR) o il trattamento della tradizione come una reliquia, preziosa ma rotta (Benitha Perciyal), o il collegamento dell’avanguardia all’antico (con la connessione, ad opera di 64/1 e Harshit Agrawal, tra IA e le nozioni tantriche di genere) o anche una rilettura giocosa postmoderna (Waswo x Waswo, The SinghTwins).

Ma ciò che specificamente non vedrete nell’arte indiana è un rifiuto intenzionale e apertamente provocatorio della tradizione (come in Duchamp, nel primo Damien Hirst, in Andy Warhol e... gli esempi possono essere infiniti), in parte perché, come ho cercato di spiegare, non c’è una tradizione da rifiutare.

Questo forte propensione o pregiudizio nei confronti di ogni universalismo culturale ed etico, rispettivamente in Occidente e nel subcontinente, ha avuto diverse altre conseguenze interessanti sulle differenze nell’arte tra le due sfere culturali, come la svalutazione nell’arte occidentale del «bello» a favore del sublime ecc. Darò un'occhiata molto rapida e sommaria a uno di essi: le diverse posizioni nei confronti dell’ornamento.

Sebbene l’arte occidentale si sia tuffata nell’ornamento (come contro la figura), ad esempio nell’inebriante periodo dell’Art Nouveau e della Secessione viennese, in generale, e specialmente con i movimenti modernisti come il Bauhaus, generalmente si è opposta all’ornamento nell’arte. Cristallizzata nel saggio di Adolph Loos Ornamento e delitto che ebbe grandissima influenza, questa posizione è derivata in gran parte dall’universalismo occidentale e dall’allontanamento dal particolare piacevole per i sensi verso l’universale concettuale (si possono portare parecchi esempi dell’allontanamento dal particolare di valenza estetica: la Caverna di Platone, il sublime kantiano, la sottomissione hegeliana dell’estetica alla filosofia).

L’arte indiana, con la sua profonda diffidenza verso ciò che è dichiaratamente universale, spesso fa dell’ornamento la sua «firma», dai gopuram(torri) del tempio al ruolo dei gamakas (trilli) nella musica carnatica, dalle superfici brillanti di miniature ricche di ornamenti al grande spazio dato alla calligrafia dall’architettura islamica; al punto che a volte la figura diventa difficile da separare dall’ornamento. La cosa importante da rimarcare è che questo è ancora visibile nel lavoro di tanti artisti contemporanei, in particolare dei neominiaturisti in mostra.

Economia politica e arte indiana

Venendo finalmente alle forze socioeconomiche, si può iniziare con l’opinione condivisa che esistano echi complessi tra lo sviluppo economico di una regione e la sua produzione ideologica e culturale. Naturalmente non abbiamo bisogno di postulare che la cultura (sovrastruttura nel pensiero marxista ortodosso) sia strettamente determinata da un sistema di produzione economico (base), o viceversa, per essere d’accordo con questo assunto.

Partendo da questo presupposto è importantissimo notare che l’India ha avuto uno sviluppo molto disuguale, che è stato drammaticamente esacerbato negli ultimi tre decenni con la quota dell’1% più ricco del reddito nazionale salita da circa l’11% negli anni ’80 e ’90 al 21% nel 2018 e di conseguenza la quota del 50% più povero in calo da circa il 20% al 13%. In altre parole, il reddito nazionale della metà più povera del Paese è la metà della quota dell’1% più ricco. Inoltre la rapida urbanizzazione (il Paese è passato dal 18% urbano nel 1960 a circa il 35% attuale) e la migrazione dalle campagne alle città hanno causato enormi sconvolgimenti nello stile di vita e nei mezzi di sussistenza (documentati in modo commovente da tanti artisti in mostra: Ayesha Singh, Prasanta Sahu, Jayashree Chakravarty, Sudipta Das, Rahul Kumar, Tanya Goel, Shambhavi,Ranbir Kaleka, Sheba Chachhi).

Ciò significa in effetti un’incredibile diversità nei modi di vita che si sovrappongono l’un l’altro. Dall’élite cosmopolita globalizzata, che vive in appartamenti ipermoderni a Mumbai, ai migranti Tamil che vivono a pochi chilometri di distanza in enormi baraccopoli, come Dharavi; dai sacerdoti Sivacharya che vivono nei vicoli intorno ai templi Saivite e seguono rituali agamici medievali, a popolazioni in gran parte tribali nel nord del Pakistan. E questa diversità di stili di vita comporta naturalmente una vertiginosa diversità di orizzonti culturali sovrapposti, che sono in effetti strati archeologici delle strutture ideologico-culturali del passato. Condizionate da imperi che stanno scomparendo e strutture di potere locali, queste tradizioni, almeno nel subcontinente indiano, non sono mai del tutto scomparse e hanno trovato delle tasche di vita endemica sopravvissute a causa degli stili di vita isolati che derivano dal sistema jati, un sistema di caste di fatto in contrapposizione con i varnas, le grandi classi in cui è suddivisa la società indiana.

Molto diversa è la situazione nei Paesi dell’Europa occidentale dove, forse con l’eccezione di immigrati relativamente recenti, la maggior parte della popolazione vive con aspettative culturali ampiamente condivise. E questo è relativamente vero anche per l’Italia che, di tutti i Paesi dell’Europa occidentale, ha forse la maggiore diversità culturale e il più diverso sviluppo economico regionale (dopo tutto la cosiddetta questione meridionaledelle traiettorie economiche separate del Nord e del Sud in Italia, rimane attuale e dibattuto ancora oggi).

L’artigianato in India, ad esempio, non è completamente organizzato e non principalmente orientato alla produzione di beni di lusso per l'élite (e per i turisti). Un numero significativo di prodotti artigianali, ad esempio molti dei tessuti locali, sono ancora prodotti utilizzando metodi di produzione preindustriali concepiti per l'uso locale. Sono ancora parte integrante (anche se tendono a svanire) della vita e dell’espressione di sé delle persone. E gli artisti che reagiscono alle forme culturali che li circondano, reagiscono anche alle tradizioni artigianali che vedono in giro e, in effetti, uno dei filoni vitali nell’arte indiana dopo il movimento moderno è stata la problematica della distinzione tra artigianato e arte.

Ne sono testimonianza ad esempio il fascino degli artisti rappresentati in mostra nei confronti di materiali e tecniche artigianali tradizionali: terracotta (Manjunath Kamath), foglia d’oro e d’argento (i neominiaturisti al Mao), carta fatta a mano (il Wasli usato dai neominiaturisti e come importante elemento estetico in sé nell’opera di Gopa Trivedi; la carta Hanji usata con significato metaforico da Sudipta Das, la carta nepalese fatta a mano utilizzata da Ganesh Haloi), le cuciture a mano (Debasish Mukherjee, la simulazione delle cuciture Kantha di Manish Pushkale), tessitura (Shruti Mahajan + Ravinder G. Rao), perline (Puneet Kaushik), la fusione in bronzo (LN Tallur), i tappeti (Piyali Sadhukhan che riproduce disegni di tappeti ma su carta nepalese), l'elenco potrebbe continuare.

Il punto qui è che gli artisti indiani, essi stessi provenienti da contesti socioeconomici e culturali radicalmente diversi, non possono che reagire e appropriarsi creativamente delle culture vive che li circondano. E questi stili di vita non sono affatto solo quelli del cosmopolita globalizzato o dell'élite culturale di formazione accademica, alla quale e per la quale forse parlano molti degli stili del «contemporaneo globale».

Conclusioni:

Mentre la mia preoccupazione nella maggior parte del saggio è stata quella di provare a riflettere su alcune delle differenze riscontrabili tra l’arte occidentale e molta arte prodotta nel subcontinente indiano, voglio lasciarvi con due pensieri.

Gran parte dell'arte contemporanea globale, per lo più prodotta negli Stati Uniti e in Europa (anche se tanta arte cinese recente può rientrare in questa categoria) è consapevolmente deterritorializzata, non ha radici reali nella terra che l’ha prodotta. L’arte italiana può imparare qualcosa dall’arte indiana che è rimasta ostinatamente radicata nella tradizione, soprattutto in un mondo post-pandemia sempre più glocal? Con i mondi virtuali che stimolano la perdita di importanza dello spazio fisico in cui si vive, e con le crescenti preoccupazioni per il locale in ogni sfera, da quella economica a quella culturale, suggerisco che potrebbe esserci qualcosa da imparare, anche se non ho risposte specifiche.

D’altra parte gli artisti indiani hanno ancora bisogno di aggrapparsi così tanto alle questioni politiche locali in un mondo in cui questioni globali come l’imminente ondata di automazione stimolata dall’intelligenza artificiale o il catastrofico cambiamento climatico incombono all'orizzonte? Possono affrontare le tematiche dell’estetica contemporanea globale, le preoccupazioni per il sublime tecnologico per esempio, senza perdere il loro radicamento? Oltre a rinnovare le forme del passato, possono far rivivere i diversissimi principi estetici indiani in uno stile universale ma personale? Penso che potrebbero, anche se non ho risposte specifiche.

Karthik Kalyanaraman è un artista, critico d’arte e statistico. Come statistico ha pubblicato importanti lavori sull’inferenza delle relazioni causali dai dati. Ha scritto per pubblicazioni come Critical Collective e Marg sulla teoria estetica e l’arte concettuale. Ha cofondato il collettivo artistico 64/1, con suo fratello Raghava KK. 64/1 lavora all’intersezione tra critica d’arte, tecnologia e educazione artistica e ha curato la prima mostra globale di arte AI tenutasi in una galleria mainstream.

Speciale Artissima 2021

Leggi anche:

La molteplice unicità dell’arte contemporanea indiana

Hub India | Tracciando la rotta indiana ad Artissima

«Notes from the margins» (2021) di Anandita Bhattacharya. Courtesy of the artist

Da sinistra: «Speaking of Akka» (1999) di Nilima Sheikh, «Entwined» (2009) e «The Wedding Jange II» (1991) di The Singh Twins, installation view, «Classical Radical. Residues and Resonances», MAO, Torino © Perottino-Piva e Artissima

«Untitled» (2014) e «Untitled» (2015) di Waseem Ahmed, installation view, «Classical Radical. Residues and Resonances», MAO, Torino © Perottino-Piva e Artissima

«Kamdhenu-2» (2016), e Kamdhenu‐1 (2021), di Yugalkishore Sharma, installation view, «Classical Radical. Residues and Resonances», MAO, Torino © Perottino-Piva e Artissima

«Route Map of Experience» (2003) di Jayashree Chakravarty e «Shwanapani» (2019) di Manjunath Kamath, installation view, «Classical Radical: Disruptive Confluences», Palazzo Madama, Torino © Perottino-Piva e Artissima

«Soaring to Nowhere» (2018) di Sudipta Das, installation view, «Classical Radical: Multitudes & Assemblages», Accademia Albertina, Torino © Perottino-Piva e Artissima