Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliPotrà mai esserci una Documenta finalmente «disimpegnata», sgravata cioè dalla politica e dal sociale? La risposta è no, perché l’«impegno» è uno dei marchi di fabbrica di questa rassegna fondata nel 1955 da Arnold Bode anche per restituire alla Germania il suo ruolo di cuore della cultura europea, dopo essere stata il centro propulsore di un’immane tragedia, e per risarcire l’arte contemporanea in una nazione dove essa subì sanguinosi oltraggi. Togliere la politica e la storia da Documenta sarebbe come privare la Biennale di Venezia dei Padiglioni nazionali. Nonostante la quinquennale rassegna abbia avuto in passato direttori votati alla visionarietà e a una sperimentazione nella quale l’atto politico era insito nell’atto formale (Szeemann, Fuchs, Hoet), nelle ultime edizioni l’opera d’arte come veicolo (e non più pilota) di un contenuto politico è stata la guida concettuale di direttori come Catherine David, Okwui Enwezor, Carolyn Christov-Bakargiev (parzialmente, perché nella sua Documenta il didascalismo e l’ideologia non erano così dogmatici) e ora Adam Szymczyk.

Allo Stadtmuseum (una delle 35 sedi di questa 14ma edizione di Documenta, aperta sino al 17 settembre) un cortometraggio di Hiwa K, girato filmando il grande plastico della Kassel distrutta dai bombardamenti alleati conservato nello stesso museo, è ancora abbastanza scioccante da costringere il visitatore a sedersi e non solo per stanchezza. Ma ora che alla seconda guerra mondiale è seguita la guerra planetaria diffusa e quotidiana e da quando, caduto il Muro, Kassel ha perso il suo ruolo simbolico di città di frontiera affacciata sul blocco sovietico, i direttori della mostra cercano significativamente di esportarla in più calde «terre dei fuochi»: Carolyn Christov-Bakargiev in Afghanistan; Szymczyk ha aperto la sua Documenta in primavera ad Atene, là dove le radici classiche della nostra civiltà nulla hanno potuto di fronte a una realtà (peggio dell’occupazione turca) dettata dalla finanza che «governa i governi» dei Paesi più ricchi, con la Germania di Angela Merkel al primo posto. Di qui il «risarcimento» culturale tramite la mostra (come ai tempi di Bode, in fondo) cosa che, bisogna pur dirlo, i greci li ha fatti un po’ incazzare, vista l’accoglienza ricevuta dall’ouverture ateniese. Non basta: in programma, il prossimo anno, c’è la trasferta a Luanda, in Angola.

Autosfratto dal Fridericianum

Sono due i gemellaggi vistosamente celebrati a Kassel: il Partenone costruito con 25mila libri sulla piazza antistante il Fridericianum da Marta Minujín è vecchio di 34 anni, ma resterà inevitabilmente tra le opere più fotografate di questa Documenta, rischiando di diventare come il gigantesco «Puppy» fiorito creato da Jeff Koons per il Guggenheim Bilbao. Lo stesso Fridericianum, tradizionale cuore della mostra tedesca, è stato interamente messo a disposizione della collezione Emst, il futuro Museo Nazionale di arte contemporanea di Atene. Szymczyk, infatti, sembra posseduto da un’ossessione: decentrare il più possibile la mostra, cancellandone il luogo più fortemente simbolico e lasciarsi colonizzare da quelli che nella vita reale sono colonizzati e magari pure giugulati dal potere economico, soprattutto ora che l’arte contemporanea è diventata una macro operazione finanziaria e dunque i curatori delle grandi mostre internazionali fanno di tutto per smarcarle dal mercato: a parole, ovviamente, poiché è chiaro che scegliere artisti (in tutto 142, collettivi inclusi) sempre meno noti, com’è di moda oggi, è una delle più smaccate operazioni di marketing. Questa gratuita (nel senso che non costa nulla) correttezza politica trionfa anche in Königsplatz, con l’obelisco del nigeriano Olu Oguibe, un monumento contro la xenofobia nella piazza dove sorgeva un albergo che rifiutò una stanza a Goethe perché questi ebbe la stravagante idea di presentarsi parlando in francese.

Il decentramento imposto dal direttore non manca di aspetti positivi, dal momento che fa scoprire al visitatore una città pressoché sconosciuta. Anche se per visitare tutta la mostra occorrono ben più dei due striminziti giorni concessi gratuitamente ai giornalisti (dal terzo in poi bisogna pagare il biglietto intero, 22 euro per un giorno); volendo vedere anche qualcuno dei film in programma (di Douglas Gordon al CineStar o la retrospettiva di Wang Bing al Gloria-Kino) ne servirebbero almeno il doppio.

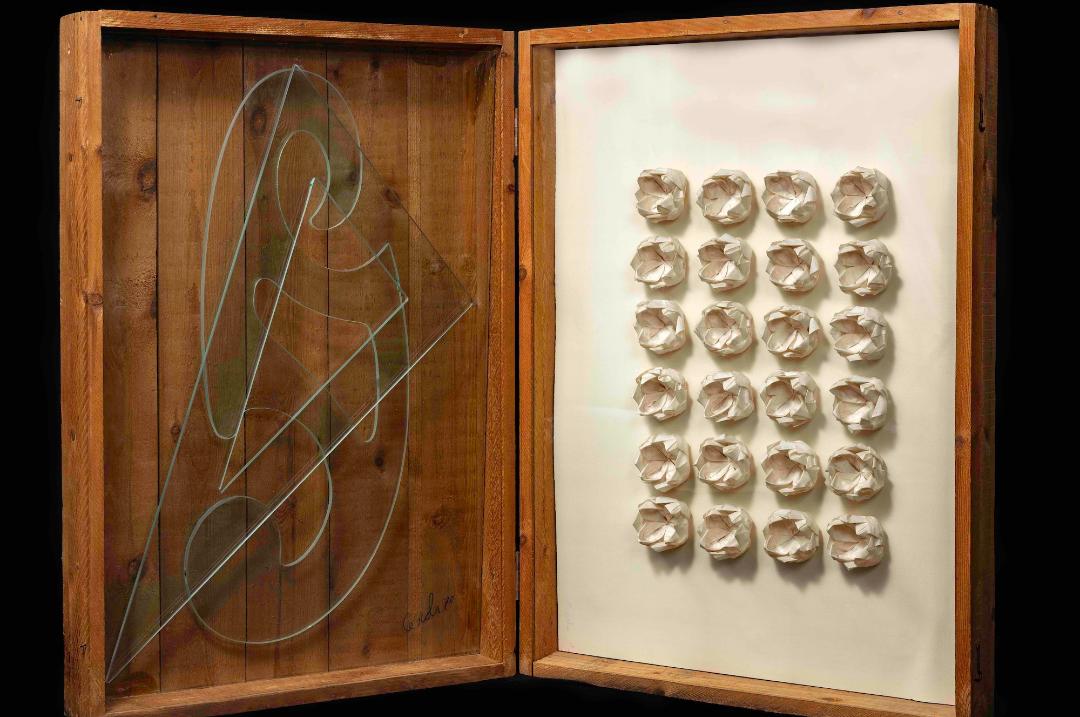

Se la Biennale di Venezia è scandita nell’allestimento da nove «transpadiglioni» tematici, la Documenta di Szymczyk lo è dalle sedi e dalla loro funzione storica. La Neue Galerie, aperta nel 1877, all’alba dell’imperialismo tedesco, conserva opere dall’Ottocento a oggi; qui gli artisti sono stati invitati a proporre lavori che parlino di storia o si misurino con il passato, anche a proposito di certi immortali scheletri nell’armadio. Tanto per dire, Piotr Uklanski riempie una parete con una serie fotografica di ritratti storici di «Real Nazis». Ci sono poi i ritratti (pittorici) di Marx, Lenin, Fidel Castro e Allende di Cecilia Vicuña, l’omaggio al pittore e scultore cubano Antonio Vidal, ovvero il Modernismo che incontra le sue origini, cioè l’arte etnica, e i collage di Elisabeth Wild che ricordano i disegni per la moda di Sonia Delaunay e a questo punto l’ammiccamento alla gran voga mercantile del passato prossimo sembra evidente. Ma poi una didascalia ci avverte che le mostruose sculture globiformi di Alina Szapocznikow sono una rappresentazione del tumore che l’ha uccisa e il registro sembra cambiare. La storia è anche quella individuale, come quella, terrificante (subì da bambina l’amputazione di entrambe le braccia) di Lorenza Böttner, che in realtà si chiamava Ernst Lorenz, documentata dalle fasi del suo mutamento. Altre mutazioni sono quelle operate da R.H. Quaytman, che sovrappone al volto di Martin Lutero l’«Angelus Novus» di Paul Klee. Maria Eichhorn riflette sulle spoliazioni naziste ai danni degli ebrei, come il collezionista e filantropo Alexander Fiorino di Kassel, ed erige un altro monumento di libri, stavolta composto dai volumi sottratti agli ebrei. David Schutter, soprannominato «artista degli artisti», studia i dipinti antichi con infinite sovrapposizioni cromatiche sino a giungere all’inevitabile, cioè al monocromo grigio. A Documenta lo fa con due opere di antichi maestri tre e quattrocenteschi italiani, ma anche con studi a carboncino da opere facenti parte della collezione di Cornelius Gurlitt, scoperta nel 2012, che aveva ereditato dal padre un ricco nucleo di dipinti provenienti dal «Kunstraub» nazista. Non manca la storia di Documenta stessa, con un omaggio al fondatore Arnold Bode che però, visto come dipingeva, fece bene a cambiare mestiere.

Burri convertito da Christo

Documenta è in genere una mostra piuttosto triste e spesso un filo arrogante. A Kassel si fa rimpiangere l’illuminante «short guide» della Biennale di Venezia, che in poche righe ti spiega l’arcano di molte opere. Qui te la devi cavare con un assurdo (nel formato) e generico «Map Booklet». Quanto al catalogo, è pensato come un’agenda ordinata in cadenza decrescente secondo date significative per gli artisti (che infatti non sono in ordine alfabetico) ed è ridicolmente di repertorio. Per dire, si apre con «Futuro», scelto come data da Georgia Sagri, alla quale tocca il 15 aprile, quando Documenta era ad Atene; e si chiude con la preistoria evocata da Marie Cool e Fabio Balducci (3 settembre). Storia personale e storia universale sono i criteri ordinatori, giacché i curatori, per smentire chi li accusa di prevaricazione e di protagonismo nei confronti degli artisti, dicono di volerli porre in primo piano chiedendo loro il compitino, in genere in forma di «pensierini» o piccoli temi: pratica frequente in recenti cataloghi e allestimenti della Biennale di Venezia che ha contagiato Kassel. Documenta, inoltre, sa essere goffa quando tenta di essere meno pesante, come nel caso in cui il curatore tramuta la Documenta Halle in un auditorium: già nella Neue Galerie ogni tanto il visitatore è sorpreso (financo mentre fa la pipì) dalla «Whispering Campaign» di Pope.L, nella quale l’autore sussurra una sua cantilena dedicata al destino delle genti di diversi colori. Ma nella Documenta Halle si può godere del rumore della carta mossa dal vento nelle opere di Alvin Lucier, ascoltare musica (greca ovviamente), guardare i dipinti sonori di El Hadji Sy o assistere a un concerto di Guillermo Galindo suonato tramutando il relitto di un’imbarcazione recuperata all’isola di Lesbo in strumenti a corda, sorta di disperata arpa eolica, e a percussione.

Il contenuto di altre sedi ne sottolinea con maggiore sforzo filologico le origini. Lo dimostra un itinerario di poche ore tra la Torwache e il Museum für Sepulkralkultur. I due corpi della Torwache sono quanto rimane di un palazzo di epoca napoleonica, in seguito caro ai nazisti e oggi contenente un monumento alle vittime di Auschwitz. Qui il tema è l’alternanza tra poteri diversi, ma anche il monumento come «Checkpoint»: così lo interpreta Ibrahim Mahama, che lo ha ricoperto, come un Burri convertito da Christo, di sacchi di juta, simbolo del trasporto delle merci e dello scambio tra i popoli. All’interno, fra le altre opere, i dipinti di Edi Hila, albanese che raffigura architetture irrealizzate o immaginarie. Lì accanto, l’Hessisches Landesmuseum ispira con le sue maestose sale opere per una volta non così direttamente vincolate al messaggio politico. Nairy Baghramian vi ha costruito il suo «Iron Table», che in realtà si propone come una giocosa «nave dei saggi» dedicata alla civile conversazione. Alle pareti le neomoderniste gouache di Ganesh Haloi, e nel vano della scala una sorta di rampa verso il cielo, un drappo (come alla Biennale di Venezia, anche qui l’arte tessile costella tutta la mostra) intessuto dal Mata Aho Collective, attivo in Nuova Zelanda e in rapporto con la cultura Maori. Fiabe, come d’obbligo, nel Grimmwelt Kassel, dedicato ai celebri fratelli genii loci. Roee Rosen ad esempio ha realizzato dal 1989 al 1991 un testo «a lungo metraggio», splendidamente illustrato con 145 disegni: in «The Blind Merchant» si parla ovviamente del Mercante di Venezia di Shakespeare, ma questa volta dal punto di vista dell’ebreo Shylock.

Le sezioni di Documenta raramente «contaminano» le collezioni dei musei che le ospitano. In questo caso, quando usciamo dal percorso per inoltrarci in una sala, il perentorio «stop!» del guardiano assume un significato piuttosto sinistro. Fine delle fiabe, si torna alla storia e all’amaro presente, meste muse dei curatori di oggi e di molti loro artisti-corifei. Infatti la visita al Museum für Sepulkralkultur è infinitamente più interessante per la collezione (qui visitabile), soprattutto per chi ama il noir. Resta impressa, in negativo, la cervellotica e neosessantottina «Collective Exhibition for a Single Body» (il tema di questa sezione dovrebbe in effetti essere il corpo).

A proposito di gotico, da non perdere, non foss’altro per il «set» da «The Day After», la parte allestita nella stazione ferroviaria sotterranea, abbandonata e lasciata così com’era, con le scale mobili impolverate e i vecchi manifesti ancora appesi. La tenda in cui Nikhil Chopra racconta con un video il suo viaggio da Atene a Kassel è il contraltare politico e antisciamanico di quella di Ernesto Neto montata alle Corderie a Venezia. Da non perdere il video (con installazione) «Monday» di iQhiya, un collettivo di artiste che mette in scena la violenta reazione di una scolaresca sudafricana durante una lezione. La pace scoppia soltanto quando, proseguendo sui binari verso l’esterno, il cartello su cui campeggia la scritta «XAIPETE!» (più o meno «ciao!» in greco), ricorda un incruento episodio risalente alla prima guerra mondiale, quando 7mila soldati della neutrale Grecia si arresero alle truppe germaniche; deportati a Görlitz, godettero di un regime di semilibertà e di un trattamento più che amichevole, lasciando un ricordo indelebile nella comunità locale.

Sempre per chi ama le tenebre e sa bene quanto la poetica dello squallore sia funzionale all’arte contemporanea, è infine raccomandabile una visita nei garage della Neue Hauptpost, l’ufficio postale ribattezzato per l’occasione Neue Neue Galerie. È un po’ come la sezione «Unlimited» di Art Basel, ma l’atmosfera sembra imparentata con quella di una sgarrupata fiera di «ggiovani». La fa da padrona una monumentale videoproiezione di Theo Eshetu. L’autore ha manipolato, ibridando le immagini con sincretiche interpolazioni e sovrapposizioni, il banner che era proiettato sulla facciata dell’Ethnologisches Museum di Berlino. Di fronte, i sacchi (molto alla Kounellis) di Dan Peterman pieni di lingotti di ferro riciclato compongono la sezione tedesca di un progetto avviato ad Atene, dove protagonista era invece il rame, metallo infinitamente più «civile» e pacifico rispetto al ferro. L’acciaio, del resto, insieme al sangue, secondo il cancelliere Otto von Bismarck avrebbe risolto «i grandi problemi della nostra epoca», più di qualsiasi atto democratico. L’impennata del costo dei metalli e la ferocia della pratica estrattiva hanno reso quanto mai attuali, in un senso o nell’altro, quelle parole che inaugurarono la Realpolitik. Per farla breve: come in «Balla coi lupi», qui a Documenta i cattivi sono sempre i bianchi (i tedeschi, che ostentano il loro senso di colpa) e i buoni sempre gli indiani (i greci). A terra, intanto, si contorce in scomode posture la performer di turno che interpreta «Standing: Solo» di Maria Hassabi.

Essere al sicuro è spaventoso

L’obbligo di essere politicamente corretti, sincretici, impegnati ed etnografici, è una zavorra mica da poco, quasi come quello di essere ambientalisti, preoccupati, profetici e talvolta sciamanici, come accade all’Ottoneum, il Museo di scienze naturali, tra scheletri di dinosauri e di mammuth. Ecco allora Khvay Samnang nel suo doppio video girato tra le foreste e le cascate cambogiane e Keviselie (Hans Ragnar Mathisen) che scoprì quanto è simile all’Amazzonia la Scandinavia, o, ancora, Abel Rodríguez che dell’Amazzonia vorrebbe disegnare il catalogo di tutte le piante. Tutta questa ansia e probabilmente un’esagerata sopravvalutazione del ruolo dell’artista mettono in fuga l’ultima dea, l’agognata ironia. Tra i rarissimi casi, il film «The Dust Channel» di Roee Rosen al Palais Bellevue, che ha come protagonista una coppia israeliana borghese ossessionata da un aspirapolvere-feticcio e dalle sue diverse e sorprendenti funzioni e virtù (anche autoerotiche ed estetiche), performance alternate a cronache dal conflitto con i palestinesi. Il risultato è esilarante, nonostante il messaggio. Fine della ricreazione. Beccatevi, nella patria di Bernd e Hilla Becher, tassonomisti compulsivi di castelletti di estrazione nelle zone minerarie, la serie fotografica di Lala Meredith-Vula dedicata ai covoni di ogni foggia, che individua in quelle forme, ritratte nelle campagne kosovare, «la quintessenza dell’opera d’arte». Questo tipo di fotografia è passato di moda ovunque, ma non nell’evergreen Documenta: se ne ha un corrispettivo nei «tipi» umani e nelle tipologie di accessori d’abbigliamento collezionati nelle immagini di Hans Eijkelboom allo Stadtmuseum. Ma non basta. Mollate aspirapolveri e visioni bucoliche e imbracciate uno dei quattro mitra con i quali potrete prendere, da ciascuno dei quattro angoli di un box, una modella inerme che vi è rinchiusa: chiuderete la visita con una delle più retoriche opere concepite da Regina José Galindo.

I pomeriggi d’estate sono molto lunghi al nord. Godetevi una delle poche autentiche bellezze di una città poco compiacente con i turisti, e inoltratevi nel Karlsaue Park. Ah, non temete: non vi aspetta la maratona imposta dalla precedente Documenta: gli artisti che vi espongono sono soltanto quattro. Il prologo, davanti all’Orangerie (dov’è proiettato il bel video «Byzantion» di Romuald Karmakar), è affidato ad Antonio Vega Macotela, che ha costruito in legno, in scala 1:1, un mulino: una giostra per bambini? No, un efferato apparecchio che, nella Bolivia conquistata dagli spagnoli, veniva azionato da schiavi indigeni per estrarre l’argento (un’opera di analogo tenore la si vede nel Padiglione dell’Uruguay a Venezia). Non è che la visita nel parco riservi grandi emozioni. C’è un’installazione «socializzante» del collettivo cileno Ciudad Abierta che ricorda la segnaletica di questa Documenta, l’intrico di percorsi fra le varie sedi che dovrebbe indicare come, negli snodi dell’itinerario proposto, sono interessanti anche le intersecazioni e le sovrapposizioni di contenuti, anche se il risultato somiglia a uno dei più frustranti giochi della «Settimana Enigmistica». Meglio sostare sulle rive di uno dei canali che attraversano il parco, ad ascoltare il gracidio di invisibili anfibi nell’installazione sonora di Benjamin Patterson. Non leggete, però, il titolo: «Quando gli elefanti volano, sono le rane che soffrono». Resta, intorno, la meraviglia di alberi secolari e l’altrettanto splendida assenza di «merenderos» e deiezioni canine. Ma non rilassatevi troppo. Tornando verso il Fridericianum, scoprirete che dalla torre si leva del fumo. È un’opera, naturalmente: Daniel Knorr l’ha concepita come un alito possente, frutto di un’espirazione. Ha detto che sì, ovviamente ha pensato che quel fumo avrebbe potuto ricordare i camini dei campi di sterminio, ma tant’è: siamo o non siamo a Kassel, dalla cui stazione partiva il treno per i lager? Non ne avete abbastanza? L’artista turca Banu Cennetoglu aggiunge ulteriore angoscia, sostituendo la scritta «Fridericianum», sul timpano dell’edificio, salutandovi con una minacciosa epigrafe: «Essere al sicuro è pauroso».

Altri articoli dell'autore

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai