Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

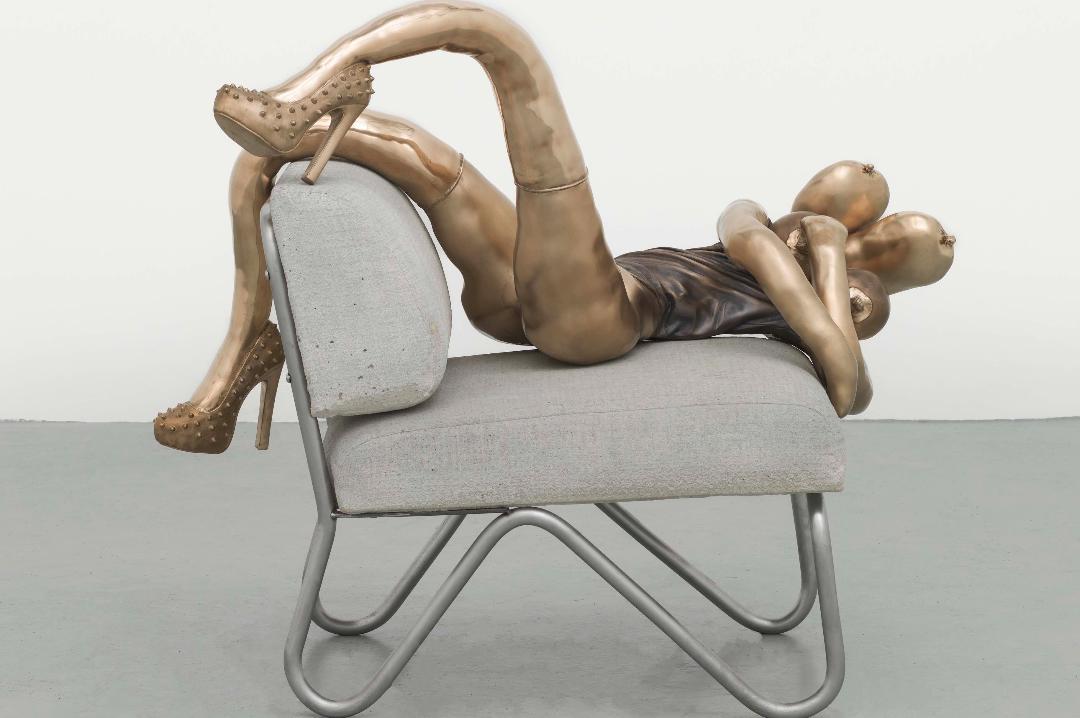

Leggi i suoi articoliSabrina Mezzaqui ritaglia e infila perline; Stefano Arienti piega e trafora; Sissi tesse, fila, rilega; Chiara Camoni impasta nella terra cenere e frammenti organici; Gianni Politi insegue nella pittura il fantasma della figurazione e si affanna tra pigmenti e pentimenti; Giulia Cenci assembla relitti e argilla, plastica e ossa. Tutti o quasi disegnano, qualcuno padroneggia più discipline, dal video allo strappo d’affresco, dall’incisione all’installazione, come nel caso di Giovanni Ozzola. Il saper fare, il genio della manualità, un’inquieta anima fabbrile pervade l’arte italiana.

Nei Paesi superpotenze dell’arte contemporanea va in scena il gran circo della tecnoarte, della realtà aumentata, della virtualità, dell’icona che si manifesta nell’inconsistenza dell’ologramma o del digitale. Per virtù o per necessità, al contrario, la nuova «arte povera» nostrana certo dal Poverismo ha desunto qualche importante messaggio (Luciano Fabro è stato maestro, tra gli altri, di Mario Airò), ma soprattutto fa del pauperismo dei materiali di riciclo o di frantumi superstiti del naufragio dell’Italia ex miracolata economicamente un modello comportamentale e una strategia espressiva.

È quanto è emerso da un’inchiesta pubblicata nello scorso numero di «Il Giornale dell’Arte», che ha chiesto ad alcuni autorevoli addetti ai lavori un’indicazione circa quegli artisti italiani da riscoprire perché troppo in fretta trascurati, o da scoprire in quanto giovani non ancora sovraesposti. A partire dalle 135 segnalazioni di critici, curatori, operatori di mercato, direttori di museo e collezionisti sono state delineate una mappa di un territorio non del tutto esplorato e una classifica basata sui nomi più citati.

C’è un podio tutto al femminile, composto da Rä di Martino, Sissi e Sabrina Mezzaqui. E poi i dieci che il podio lo hanno sfiorato. Sono i 13 protagonisti del focus che abbiamo pubblicato. Nelle schede dedicate a ciascuno di essi abbiamo indicato le gallerie di riferimento, le quotazioni di mercato e le tecniche con cui si esprimono. Le biografie rivelano, per la generazione under quaranta, che la formazione nelle nostre Accademie resta importante, almeno quanto il perfezionamento all’estero.

Confermano il ruolo delle istituzioni come il MaXXI, il Macro, la Galleria Nazionale e le Fondazioni private come sostenitrici della giovane arte; premiano l’intraprendenza delle gallerie che si affidano all’incognita di artisti agli esordi o quasi. Le note sulla poetica e sui temi dei singoli (con una lieve maggioranza femminile) raccontano della persistenza di riferimenti culturali e artistici solidissimi, che spaziano dall’arte classica al pensiero di Agamben, da sant’Agostino al Rinascimento «magico» e alchemico.

La memoria e la storia, il patrimonio antropologico di un Paese composito, il dialogo con la natura e le sue trasformazioni sono parti di una riflessione comune espressa, s’è detto, all’insegna di quello che Henri Focillon definì L’elogio della mano. Di questi valori e pensieri erano portatori due «padri storici» di questi artisti, il pittore-detessitore Salvatore Emblema e lo scultore-sciamano Claudio Costa.

CONTINENTE ITALIA

Una mappa dell'arte italiana nel 2021

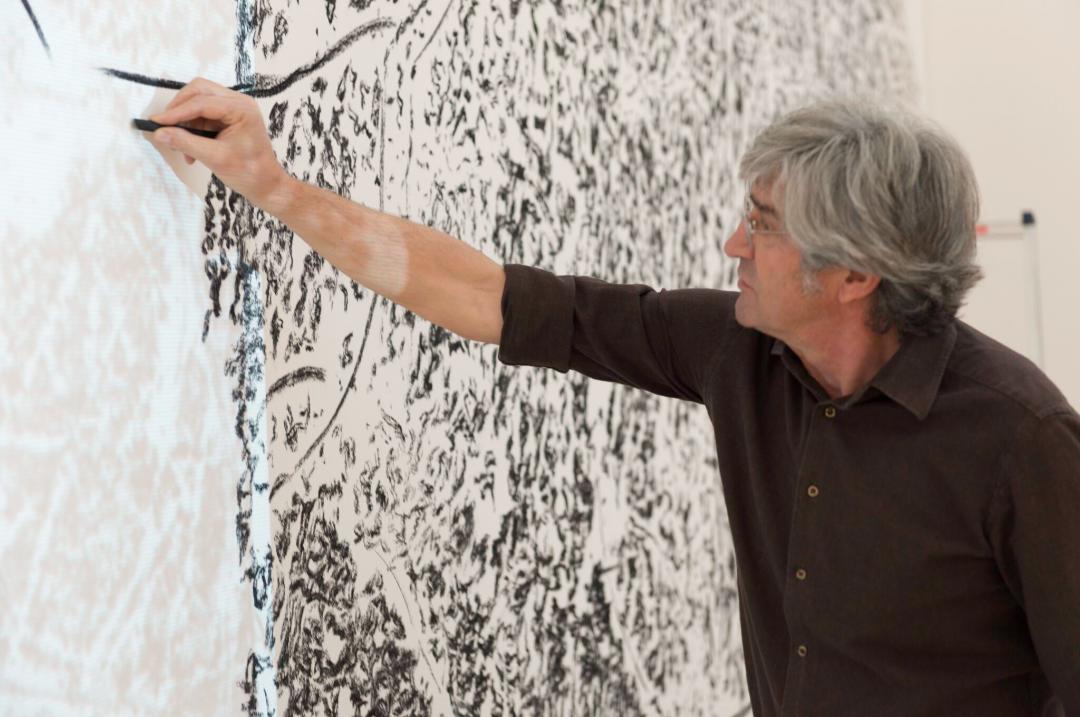

Una veduta della mostra «If I Had to Explain, You Wouldn't Understand» di Giovanni Ozzola alla Fosun Foundation Shanghai nel 2019

Altri articoli dell'autore

Era lanciatissima negli anni Novanta, poi è stata oscurata dalle star Tracey Emin e Damien Hirst. Da qualche tempo, però, complici la scoperta delle donne surrealiste e il dibattito sull’appartenenza sessuale, la dissacrante artista inglese è tornata di moda

Le opere dell’artista inglese alla Fondation Louis Vuitton di Parigi mettono (quasi) tutti d’accordo: dalle celebri piscine californiane ai paesaggi dello Yorkshire, è salutato come l’ultimo grande maestro, portatore di emozioni positive ed empatia in un mondo in guerra

Siamo nell’era della presa di coscienza di un’arte completamente «biennalizzata» in cui, è opinione assai diffusa, la parte politica e diplomatica prevale su quella artistica

Il più giovane del nucleo storico dell’Arte Povera da oltre mezzo secolo interroga la natura per scoprire il fluido vitale dell’esistenza. E sebbene ogni tanto incappi nella ridondanza e nella grandeur, la sua opera dimostra «che arte e realtà si forgiano insieme e si appartengono sin dal principio, come lingua e pensiero viventi»