Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliChi conduce oggi missioni in Albania, soprattutto nelle campagne e nelle valli, affronta «un’archeologia in qualche modo ancora avventurosa, in territori sotto certi aspetti inesplorati» e può pianificare interventi dai risvolti economici e sociali di solito difficili da attuare altrove. Lo suggerisce Roberto Perna, docente di Archeologia classica presso l’Università di Macerata, che per l’ateneo dirige due missioni italo-albanesi nella valle del fiume Drino nell’Albania meridionale: una missione, con Sabina Veseli come responsabile per la parte albanese, si concentra nei siti di Hadrianopolis e Antigonea; l’altra, attiva dal 2018 e con Luan Perzhita a guida delle forze albanesi, è al sito di Palokaster. Lo scenario è una vallata maestosa dai vasti orizzonti tra monti brulli. «Abbiamo trovato villaggi fortificati imponenti, con decine di torri e strutture terrazzate», chiosa il professore con entusiasmo.

La città di Pirro

Nella valle del fiume Drino la missione maceratese ha da poco vinto un bando internazionale per realizzare un piano di gestione del Parco Archeologico di Antigonea voluto dalla Cooperazione allo sviluppo italiana con il Ministero della Cultura albanese: «Antigonea era una meravigliosa città ellenistica fondata da Pirro, che le diede il nome della moglie, e ha fortificazioni imponenti e ben conservate, lunghe oltre tre chilometri e mezzo», dice l’archeologo. La città è in una posizione panoramica, a controllo della valle, e rimangono l’impianto ortogonale delle strade, monumenti che si affacciavano sull’agorà, numerose abitazioni private.

Hadrianopolis si formò come città in età adrianea e conserva, in un’area non coltivata all’arrivo della missione archeologica, le strutture di numerosi edifici. Le prime tracce rimandano a un insediamento di età tardo classica, forse un santuario che poi si ampliò progressivamente e dopo, in connessione all’abbandono di Antigonea, divenne il centro di riferimento per la valle; Adriano vi fece tappa in un viaggio e, siamo nel II secolo d.C., fondò la città con il teatro e le terme portati di recente alla luce. Hadrianopolis si svilupperà fino al VII secolo, cambiando nome in Ioustinianoupolis con l’imperatore Giustiniano che, nel VI secolo, riorganizzerà le terme e costruirà una chiesa.

«Per capire che cosa succedeva mentre le due città vivevano, abbiamo avviato ricerche trovando anche imponenti insediamenti fortificati tardoclassici ed ellenistici», spiega l’archeologo. E aggiunge: «Per capire meglio che cos’è accaduto in età tardoantica e bizantina, tra IV e VII secolo, abbiamo iniziato a scavare a Palokaster, un insediamento fondato come castrum con funzioni difensive. Qui è venuta alla luce la divisione ortogonale degli spazi, abbiamo indagato le mura che avevano torri quadrate e semicircolari; sono in fase di scavo le tracce di una chiesa che nel VI secolo occupò il più antico centro fortificato e dalla quale proviene un’iscrizione, un documento molto raro, con la dedica ai santi Cosma e Damiano».

Sul sentiero di Adriano

I poli delle ricerche sono pertanto tre, i siti di Antigonea, Hadrianopolis e Palokaster, ma tutta la zona viene indagata con rilievi e scavi in numerosi siti fortificati. «In Albania, ricca di storia e beni culturali, l’archeologia può essere anche un motore di sviluppo economico e sociale, rileva Perna. Oltre al piano di gestione di Antigonea, la nostra missione ha elaborato infatti il piano di sviluppo integrato per la Valle del Drino che comprende anche la capitale regionale, Argirocastro, e il piano di gestione per il Parco di Hadrianapolis, dove grazie ai restauri da noi condotti abbiamo reso di nuovo funzionale il teatro, ora sede del festival “Sul sentiero di Adriano”».

I piani di gestione di Hadrianopolis e di Antigonea, come un programma di sviluppo per la valle, si devono al gruppo dell’urbanista dell’Università di Camerino Massimo Sargolini. I progetti per il territorio prevedono di formare operatori locali sia nel restauro che nella protezione civile dei beni culturali, attraverso un piano elaborato sfruttando metodologie ed esperienze maturate in Italia a partire dal terremoto marchigiano del 1997.

Perna rimarca, infatti, che la ricerca scientifica deve essere un capitolo determinante di un progetto complessivo di crescita del tessuto economico e sociale se non vuole essere elitaria e sterile, e conclude: «Costruire il contesto culturale e formare le professionalità necessarie: è questo il lavoro che portiamo avanti con i nostri colleghi albanesi».

Vestigia del sito di Antigonea

Una veduta del sito di Hadrianopolis

Veduta del sito di Palokaster

Veduta della Valle del Drino in Albania

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

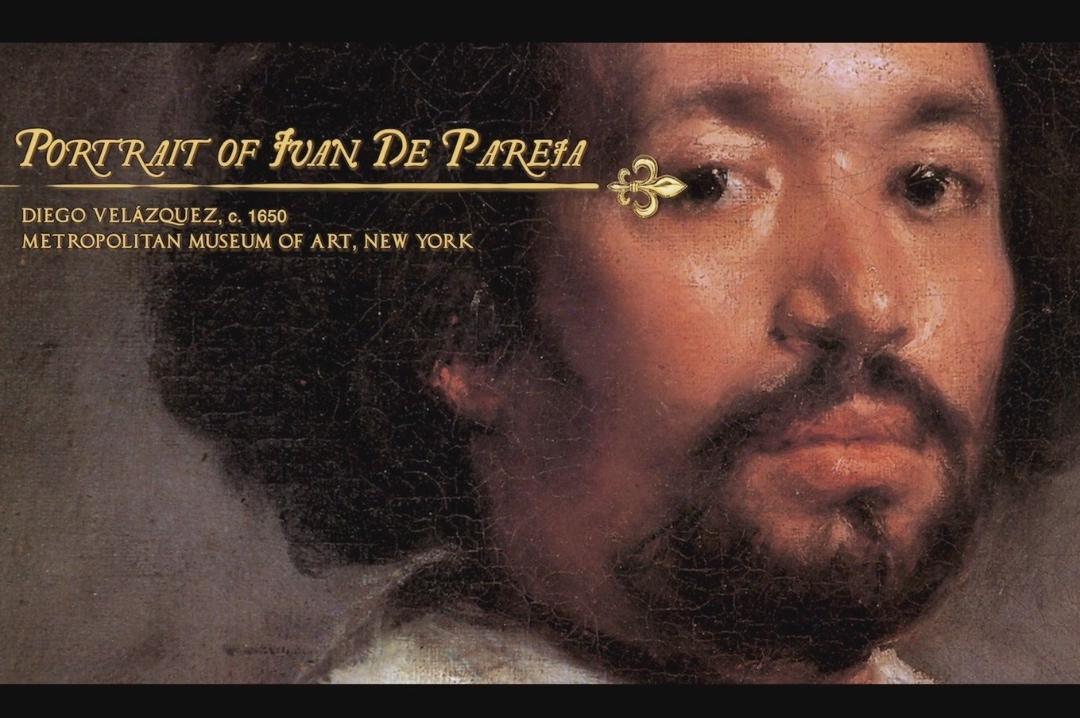

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»