Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliA ripensarci ora la riproduzione in cera del «Ratto delle Sabine» del Giambologna che, tramutato da Urs Fischer in una sorta di gigantesco cero figurato, acceso e dunque sottoposto a progressivo scioglimento, contrassegnava la fine di un periodo: era la Biennale del 2011 e per un trentennio, dagli anni Ottanta ad allora, l’arte figurativa aveva dettato legge. Dapprima con la Transavanguardia e il Neoespressionismo, poi con l’avvento del neowarholiano Jeff Koons e di lì a poco con il micidiale mix «surdadapop», un cocktail di Surrealismo, Dada e Pop art cui si abbeveravano molte superstar dell’epoca, da Maurizio Cattelan a Ron Mueck, da Matthew Barney a Murakami.

Ma ora, mentre Instagram e altri social tempestano il pianeta di immagini, mentre l’autoritratto imperversa sull’onda dei selfie, il mercato riscopre l’ambigua e disimpegnata compagnia di quella che è stata definita «Zombie Painting», la nuova pittura astratta. L’astrazione non morta assume diverse fattezze: quella dell’action painting di ritorno (Julie Mehretu), neo optical (Cornelia Parker), etnica (El Anatsui), biomorfica (Cecily Brown), del costruttivismo rivisitato (Sheela Gowda). E tornano espressioni antiche come «griglia» (Mark Bradford), pattern, applicata (Oscar Murillo).

Insomma, un universo di macchie, segni, scritture, calligrafie, gesti in cui Pepe Karmel, già curatore del MoMA, cerca di mettere ordine. Una storia globale, iperdivulgativa mappatura della pittura e della scultura non figurative. «Storia globale» perché non mancano puntate in territori già noti dell’aniconicità, ad esempio nella pittura degli aborigeni australiani o negli studi degli artisti africani oggi più gettonati. Il culto attuale della atemporalità giustifica il déjà vu e ne esalta la funzione rizomatica, come dicono i critici d’arte contemporanea.

Così le pagine e le grandi illustrazioni scorrono facili facili e c’è posto per tutti quando si applicano due criteri: quello delle categorie e quello degli accostamenti per simpatia iconografica. Le prime, nell’atlante di Karmel, sono 5 (Corpi, Paesaggi, Cosmologie, Architetture, Segni e motivi), con 21 sottocategorie: lo sforzo è di rendere riconoscibile ciò che per definizione dovrebbe sfuggire a questo aggettivo.

Il tema di fondo è: l’astratto non nasce, diventa. Quindi più che di Astrattismo occorrerebbe parlare di Astrazione: dei movimenti del corpo e delle sue pieghe; di onde e paesaggi; di soli e pianeti; di torri e finestre. I «garanti», nel libro, sono i padri fondatori (Mondrian, Kandinskij, Malevic, Pollock ecc.); e nel trionfo della semplificazione da manuale scolastico, perché rinunciare a Turner, Wright of Derby (ebbene sì), Friedrich o de Chirico? Tanto al visitatore di museo quanto al fruitore di libri di questo tipo i conti devono tornare: non conoscevate Hodgkin? Beh, date un’occhiata ai poster con i quadri di Rothko che avete visto in qualche ufficio dell’Inps e vi sarà più chiaro da dove arriva. Non riuscite a pronunciare come si deve il nome di Guillermo Kuitca? Ok, ma sappiate che è pur sempre figlio di Mondrian. E via di questo passo.

A un certo punto accade l’inevitabile quando si procede per categorie e mode: queste ultime impongono la presenza di Hilma af Klint, esponente dell’arte outsider spesso con inclinazioni mistiche. Però non c’è traccia di Christopher Wool. Forse perché lo si sarebbe potuto inserire in più caselle contemporaneamente. «Mhhh, questo me lo tengo per ultimo, poi vedo», pensa in genere il classificatore in questi casi, ed è il metodo più sicuro per dimenticarlo, nonostante sia un simbolo dell’astrattismo miliardario di oggi. Vallo a spiegare adesso a Gagosian.

L’arte astratta. Una storia globale, di Pepe Karmel, traduzione di Valentina Palombi, 344 pp., ill. col., Einaudi, Torino 2021, € 75

«Gravity and Grace» (2010) di El Anatsui. Cortesia Jack Shainman Gallery, New York

Altri articoli dell'autore

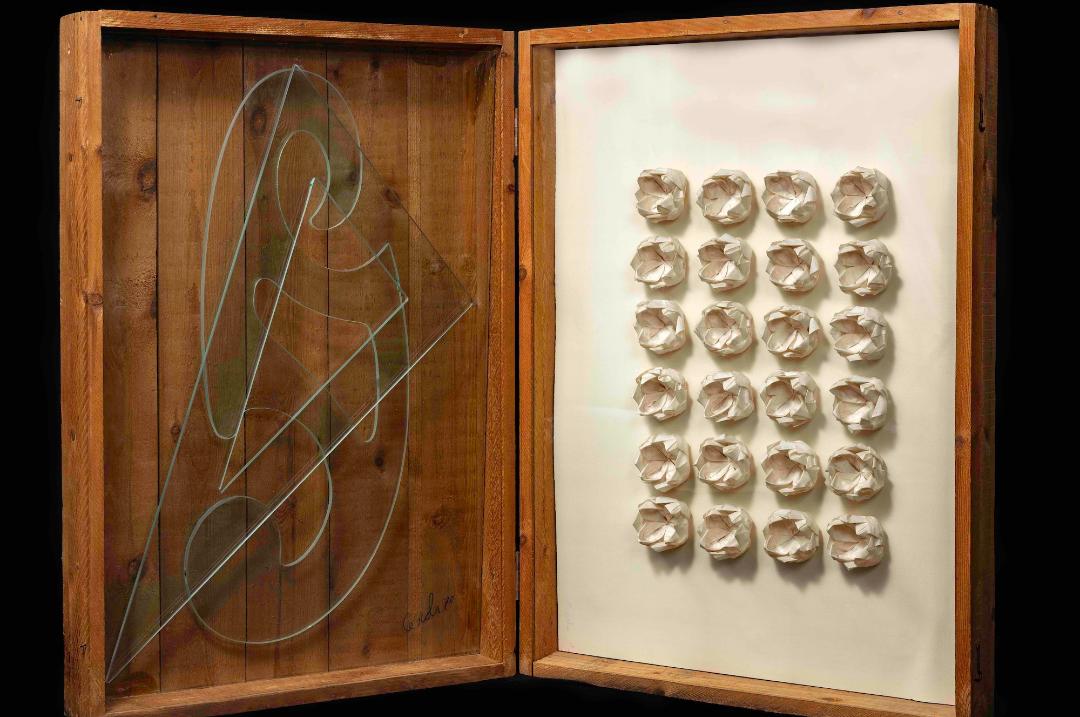

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai