Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliAlberto Arbasino, scomparso nella notte del 22 marzo a 90 anni (era nato a Voghera nel 1930), intrattenne da sempre con l'arte visiva rapporti intensi, spaziando da Correggio, cui dedicò una singolare biografia (Mondadori, 2008) all'arte del suo tempo. Vicino alla Scuola di Piazza del Popolo, a Schifano, Pascali, Mattiacci e alla galleria La Tartaruga, ne descrisse i protagonisti con il distacco e l'ironia di sempre («più carini e belli delle loro opere pop») e resta memorabile il suo articolo in morte di Pino Pascali, nel 1968, scritto per «Il Corriere della Sera». Restano indimenticabili le pagine che in Le Muse a Los Angeles (Adelphi, 2000) dedica al Getty Center, al suo incontro con i fogli del Museum Chartaceum di Cassiano dal Pozzo e all'architettura del poco amato Richard Meier, di cui criticò duramente anche il progetto per il Museo dell'Ara Pacis a Roma.

L'arte e i suoi interpreti costellano del resto i Ritratti italiani (Adelphi, 2011), da Giuliano Briganti a Federico Zeri, da de Chirico a Giosetta Fioroni, da De Pisis allo stesso Pascali. Lo stesso Arbasino offriva caleidoscopiche recensioni sulle pagine di «La Repubblica». Si diffonde in un'immaginifica tavolozza dagli accenti gastronomici descrivendo i dipinti di Rothko alla Fondazione Beyeler nel 2020 («L' arancione acrilico delle tute autostradali o netturbine. Il verde scuro e il blu opaco delle carrozzerie Audi e Opel impolverate. Senapi e zafferani, melanzane e primule. Il mandarino e il ciclamino delle crestine punk. Il cinabro dei vecchi muri, il carminio dei rossetti. Il bianco gualcito delle camicie e federe da buttare in lavatrice. Le diverse nuances della mostarda, della cioccolata, della cacca»).

È in queste occasioni che emerge con rinnovata energia e furore la sua identità di «nipotino» dell'amatissimo Gadda. Il suo reportage dalla Biennale di Venezia del 2013 è una sentenza su tanta parte dell'arte contemporanea e su certi vezzi enciclopedici curatoriali: «Di sala in sala prosegue il surrealismo naïf, con le sue anse e giravolte oscure. I manichini giganti. Gli ex-voto anatomici dell'eremo antico. Le foto dall'alto contemporanee o paleo-novecentesche. Le conferenzine televisive impegnate sui problemi dell'Angola o del Vietnam. Esuberanti iconoclasti. Polaroid di mutanti. Fantasmagorie di piovre molto dentate. Predicazioni saccenti. Rivolte, ribellioni, proteste, cortei. Visionari artigianelli. Apocalittici casarecci. Catastrofici rusticani».

Altri articoli dell'autore

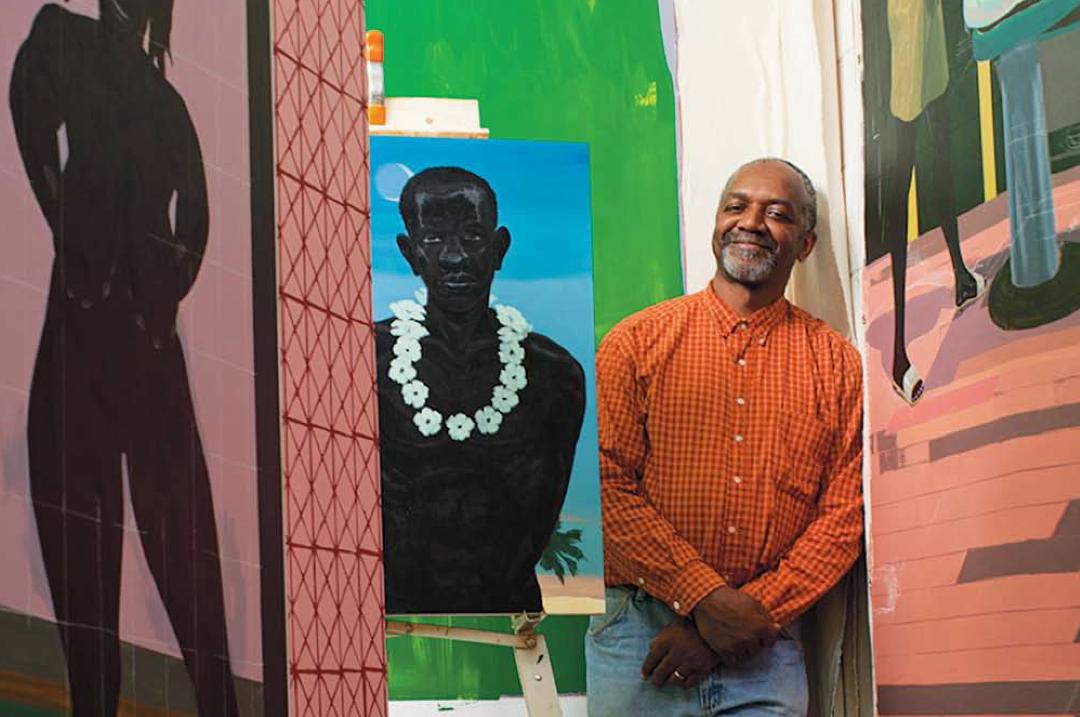

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

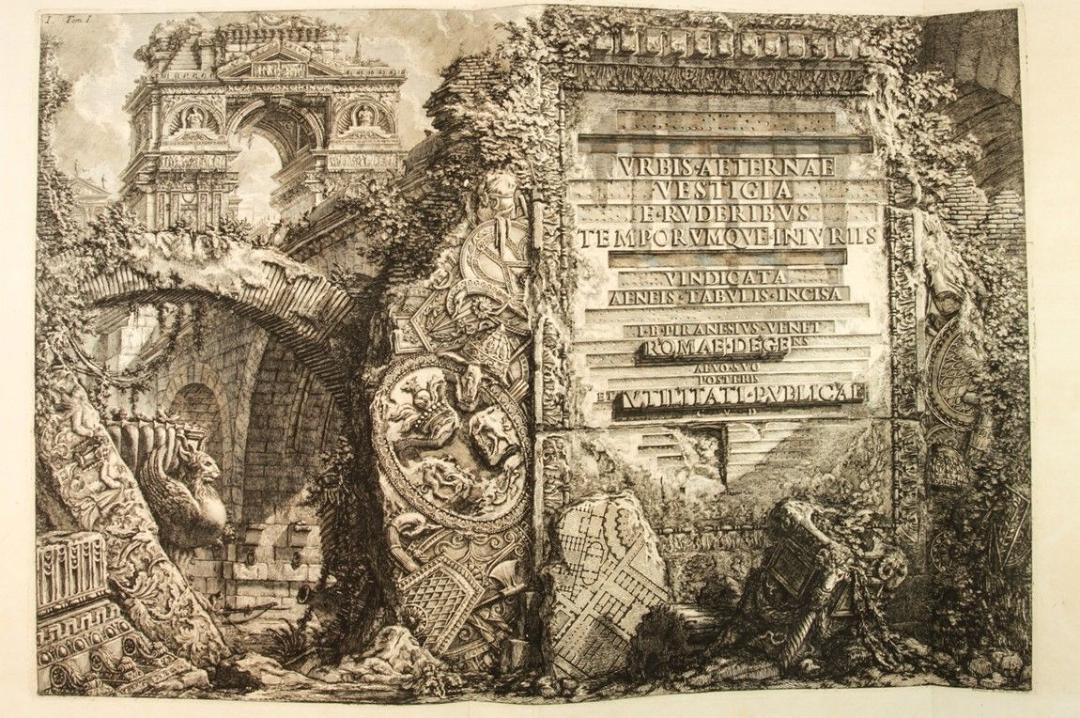

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?