Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Si è concluso il restauro della chiesa ipogea di San Sepolcro, eretta nel 1030 per volontà di Benedetto Rozo «magister monetae» (cioè monetiere, per la vicina zecca), là dove si trovavano in antico il Foro della città romana e il tempio di Giove, Giunone e Minerva. La nuova chiesa fu intitolata alla Santissima Trinità ma dopo la prima Crociata (1096-99), nel 1100, a un anno dalla conquista di Gerusalemme, l’arcivescovo di Milano intitolò la chiesa sotterranea (che ha l’identica pianta della chiesa superiore) al Santo Sepolcro.

Lì, infatti, esisteva sin dal 1030 una riproduzione del sepolcro di Cristo, sulla quale san Carlo Borromeo, fondatore della contigua Biblioteca Ambrosiana, era solito pregare per interi pomeriggi e per intere notti. Tanto che, dopo la canonizzazione, fu lì collocata la statua, tuttora in sede, che lo rappresenta inginocchiato accanto a esso. Anche Leonardo aveva amato quel sito, seppure per ragioni diverse: sapeva, infatti, che sorgeva nel cuore stesso della Milano romana, l’«umbilicus civitatis», e in due suoi fogli diede conto dell’eccezionalità del luogo.

Finanziato con un milione di euro dal Mibac, il restauro, avviato nella primavera del 2018, è stato diretto dalla Soprintendenza di Milano, guidata da Antonella Ranaldi. Dopo la deumidificazione e i saggi esplorativi, promossi dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ha interessato l’impiantistica, l’illuminazione e le superfici, rese illeggibili dai depositi di sali o nascoste da scialbature, da cui sono emerse decorazioni di grande qualità: sulla volta del presbiterio, il raffinato ciclo decorativo della fine del Duecento a stelle fitomorfiche e rosette su fondo bianco latte, assai simile a quello, del secolo successivo, trovato durante il restauro della chiesa superiore; sulla volta accanto al sacello del Santo Sepolcro, un tondo a monocromo rosso raffigurante un angelo (forse l’arcangelo Michele), che annuncia la resurrezione, e poi due Crocifissioni, una delle quali trecentesca e, nel transetto di sinistra, un affresco con la «Cena in casa di Simone» e un altro, del 1300, con san Giovanni Battista, santa Maria Maddalena e, probabilmente, sant’Elena, la madre di Costantino che, ritrovata la «Vera Croce» sul Calvario, promosse l’edificazione della basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

A questi si aggiungono due affreschi cinquecenteschi nell’atrio e gli stucchi e decorazioni seicentesche dell’abside. L’intervento è stato preceduto da analisi stratigrafiche e fisico-chimiche su tutti i materiali e da indagini del sottosuolo con il georadar: i risultati saranno pubblicati in volume in uscita da Silvana.

Per chi invece volesse conoscere a fondo le vicende del complesso di San Sepolcro, e in particolare quelle della chiesa superiore e del suo precedente restauro, promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e realizzato da Pinin Barcilon Brambilla, è uscito di recente, da Nomos Edizioni, il bellissimo volume San Sepolcro svelato, a cura della stessa Pinin Barcilon Brambilla, con introduzione di Giovanni Romano, ricco d’immagini e di testi approfonditi della curatrice, di Sara Abram e di Luigi C. Schiavi.

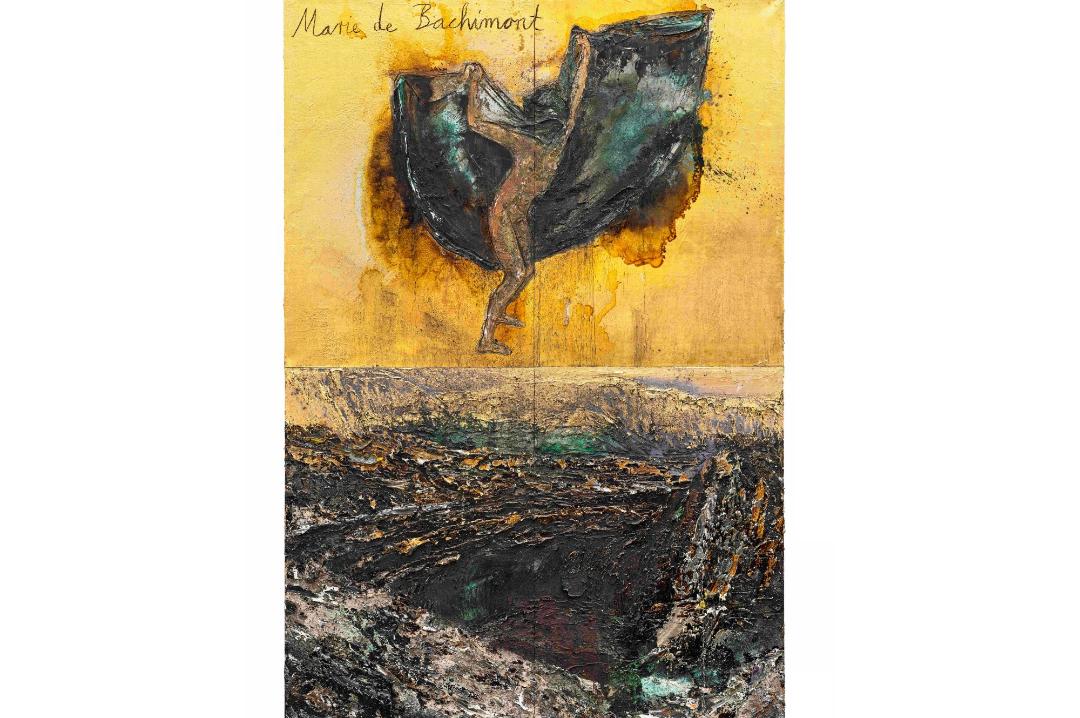

Una veduta della chiesa ipogea di San Sepolcro a Milano. Foto Maurizio Montagna

Altri articoli dell'autore

«Ci fu fatto notare ed era una critica fondata, una carenza che andava colmata», racconta il direttore del museo inaugurato a Milano nel 2021, Andrea Cancellato. L’ampliamento apposito è oggi possibile grazie al cofinanziamento della Regione Lombardia

La Sala delle Cariatidi del Palazzo Reale ospita i 42 enormi teleri che l’artista tedesco ha dedicato alle «alchimiste», dall’antichità a inizio ’900, «mutilate dalla storia, figure residuali rispetto al lavoro maschile»

A breve l’Accademia occuperà i primi 1.500 metri quadrati nell’ex Scalo Farini e ulteriori 5mila entro il 2026

Nella Sala Stirling, nell’ambito della mostra milanese «Metafisica/Metafisiche», l’artista sudafricano rende omaggio a Morandi, mentre la Galleria Lia Rumma ospita un’ampia personale con opere recenti