Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliVent’anni fa, il 14 luglio, Marco Rivetti lasciava per sempre le sue passioni: la sua azienda, anzitutto, il Gft (Gruppo Finanziario Tessile), che diede struttura industriale al mondo della moda sostenendo il lavoro, tra gli altri, di Armani, Valentino, Ungaro e Calvin Klein; e l’arte, quella antica e quella contemporanea, quest’ultima individuata sia in veste di collezionista sia di produttore e mecenate, intrecciando la strategia d’avanguardia della sua azienda alla vita di artisti del calibro di Mario Merz, Giulio Paolini, Gilberto Zorio, Haim Steinbach, Giovanni Anselmo, Marco Gastini e di Emilio Vedova, il primo a «folgorarlo»

Un legame, quello tra Rivetti e il contemporaneo, contrassegnato anche da momenti spettacolari, come la sponsorizzazione nel 1984 di una performance di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, «Il Corso del Coltello», il cui simbolo resterà il gigantesco coltello svizzero multiuso in navigazione sulle acque veneziane. Inevitabile, per un imprenditore torinese giovane e illuminato, sensibile alle sorti dell’arte contemporanea quando questa era ancora un oggetto misterioso e «fastidioso», settore di nicchia per pochi danarosi stravaganti, il suo sostegno alla conversione del Castello di Rivoli in primo museo d’arte contemporanea in Italia.

Il Gft, all’apice del successo (35 società controllate, di cui 20 all’estero, 18 fabbriche, 8mila addetti, 8 miliardi di capi prodotti, punti vendita in 70 Paesi), la cui sede torinese era stata disegnata da Aldo Rossi, ne divenne socio e lui, nel 1988 (e sino al 1993) presidente del Consiglio di amministrazione, nel periodo del passaggio dalla direzione di Rudi Fuchs a quella di Ida Gianelli. A quest’ultima, in una conversazione pubblicata sul catalogo di una mostra che nel 1996 il Castello dedicò al «Collezionismo a Torino» spiegava che «il maggior fascino dell’arte contemporanea è dato dalla possibilità di partecipare alla vita dell’opera con l’artista che l’ha creata». Di qui, forse, una delle sue idee che non trovarono compimento, la trasformazione in studi per artisti di un complesso militare nei pressi della Manica Lunga del Castello. Subì, come presidente, anche alcune accuse, come quella di voler interferire sulle mostre: «Perché ero un collezionista, spiegò nella stessa intervista. Mi sono sempre chiesto se fosse possibile essere presidente di un museo e collezionista allo stesso tempo. Ma piuttosto che smettere di collezionare ho preferito sottopormi a critiche».

Restò sempre un collezionista sui generis: la costituzione, nel 1987, del Fondo Rivetti per l’Arte, mirato all’acquisizione di una sede dove esporre opere della collezione di famiglia (con la sorella e i cugini) e ingrandirla, ma anche alla collaborazione con altri enti pubblici nell’organizzazione di mostre, era una sorta di prototipo per una tipologia oggi assai diffusa, quella delle Fondazioni private sostenute da collezionisti.

Negli anni Novanta, però, iniziava il suo tramonto di imprenditore: le royalty sempre più alte richieste dagli stilisti e i crescenti costi del lavoro minarono la solidità di un’azienda che aveva ampiamente contributo a diffondere l’Italian Style negli Stati Uniti. Contemporaneamente rallentava il suo impegno di collezionista. Subiva il «trauma» del contemporaneo e per questo non aveva opere nella casa in cui viveva: «L’arte contemporanea mi crea dei problemi, l’arte antica no, anzi mi distende. L’arte contemporanea, quando mi piace, mi mette in discussione, mi provoca emozioni fino all’autocritica e non voglio essere turbato troppo a casa mia».

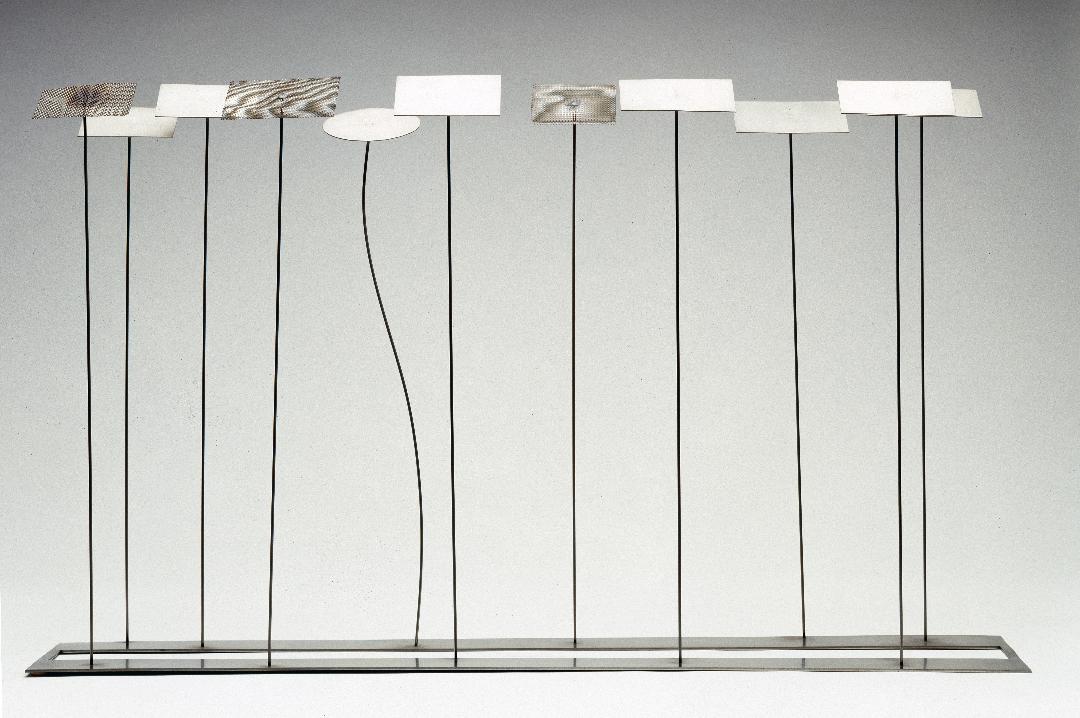

Uomo lontano anni luce dal glamour e dal culto dell’apparire che oggi domina il mondo dell’arte contemporanea, nella mostra prima citata scelse di essere rappresentato da un’unica opera, un’argentea, silente, piccola marina di Hiroshi Sugimoto, che definì una sorta di autoritratto e che, in effetti, ben rappresentava il suo spirito di collezionista contemplativo. Morì a soli 52 anni, dopo una lunga malattia. Il 7 luglio, dalle 15 alle 19,30, il Castello di Rivoli, con una giornata di studi organizzata in collaborazione con la Fondazione Marco Rivetti, omaggia uno dei protagonisti della sua storia.

L’omaggio nella Manica Lunga «La storia della nostra azienda appare fittamente intrecciata alla storia del suo rapporto con un settore consistente della creatività contemporanea, i settori del design e dello stilismo. L’attenzione verso la ricerca espressiva dell’arte contemporanea non rappresenta dunque per il Gft semplicemente una sponsorizzazione o una tendenza al mecenatismo culturale. Costituisce invece parte integrante di uno sforzo di sintonia e di interazione con il gusto contemporaneo e con la sua evoluzione, dal quale devono trarre stimolo anche l’innovazione e la creatività di tipo industriale»: così, con una visione di assoluta modernità, Marco Rivetti si presentava nel suo discorso di insediamento a Rivoli.

Giovedì 7 luglio alle ore 15 presso la Manica Lunga Sala Convegni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea la figura di Marco Rivetti viene ricordata dalla direttrice del Castello di Rivoli e della Gam di Torino Carolyn Christov-Bakargiev, dal critico d’arte Germano Celant, da Michelangelo Pistoletto, dallo storico dell’industria Giuseppe Berta, da Anna Martina, responsabile della comunicazione del Gruppo Gft, da Carlo Rivetti, cugino di Marco e all’epoca suo socio e direttore del Gft, e da altri testimoni di quel periodo. La giornata di studio, intitolata «Omaggio a Marco Rivetti» e organizzata in collaborazione con la Fondazione Marco Rivetti, si svolge sul tema «Arte e impresa», una relazione di cui l’imprenditore torinese fu uno dei precursori.

Altri articoli dell'autore

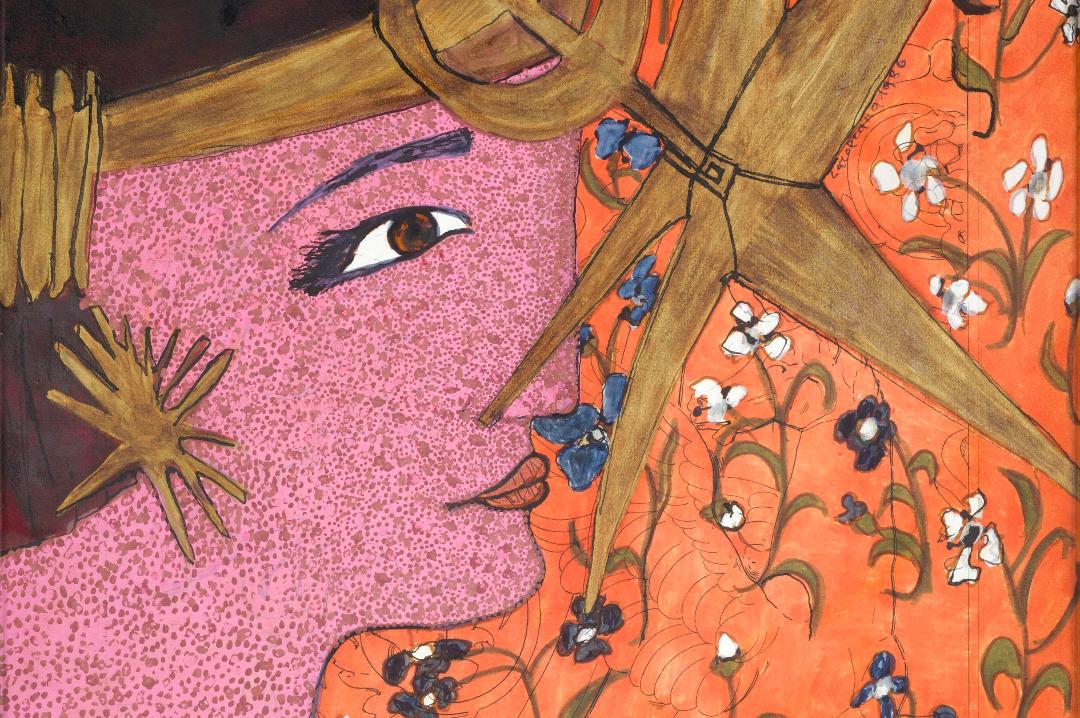

100 opere in una retrospettiva al Museo di arti decorative Accorsi-Ometto: dagli acquerelli autobiografici degli anni ’30 alle ultime carte, 70 anni di trasgressioni e di «gesti erotici» di un’artista insofferente a ogni etichetta estetica e stilistica

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

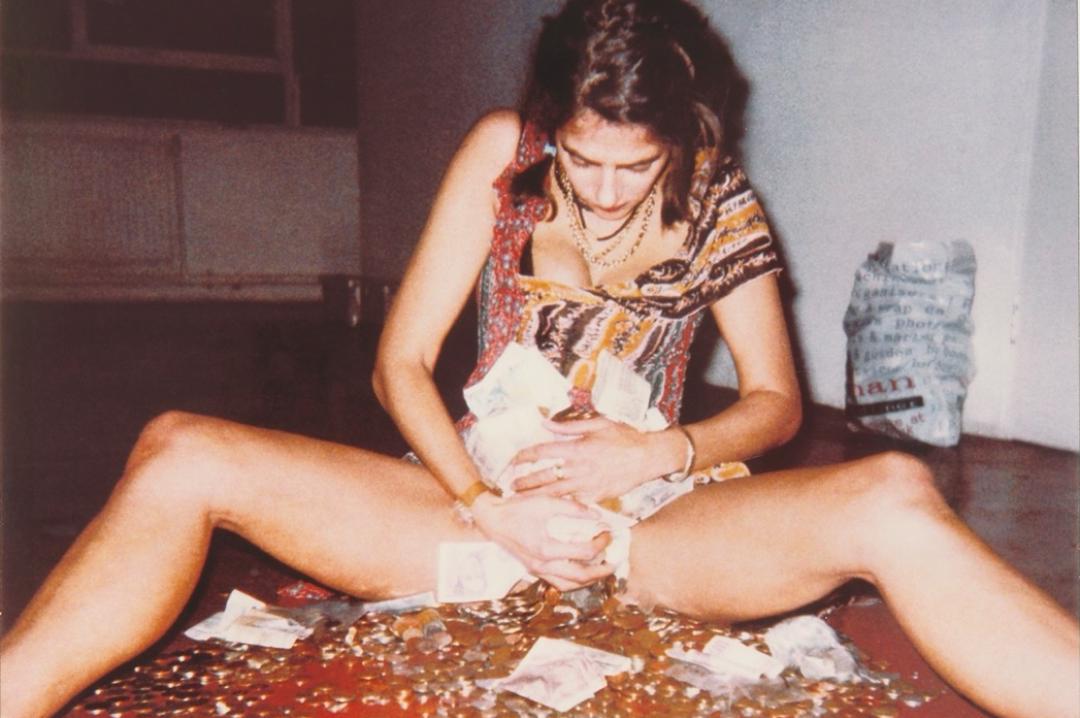

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi