Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicola Davide Angerame

Leggi i suoi articoliIl cuore di «Static Cinema», mostra allestita negli spazi di Crea-Cantieri del Contemporaneo alla Giudecca (Ve), fino al 24 settembre, non è soltanto un’indagine estetica sul rapporto tra fotografia e cinema, ma anche un capitolo della parabola personale di uno dei suoi curatori, Danila Tkachenko. Fotografo russo di fama internazionale, vincitore di premi come il World Press Photo, il Leica Oskar Barnack Award e il Gabriele Basilico, Tkachenko da due anni vive in Italia come rifugiato politico e, per il momento, ha deciso di mettere in mostra i colleghi più che sé stesso. «Ho vinto molti premi e non posso rientrare nel mio Paese, racconta, ora voglio costruire mostre di fotografia con la mia associazione Art-Icon, che ha base tra Milano e Parigi, dove in ottobre presenterò un’esposizione con Slavoj Žižek».

Se il cinema è per sua natura «immagine in movimento», e ciò vale anche per il film di inquadrature fisse (primo fra tutti «Empire», 1965, di Andy Warhol), la fotografia è al contrario la fissazione di un tempo fluido e impalpabile, impermanente. La mostra è monumentale e ospita 160 fotografie di altrettanti autori, tra emergenti e maestri riconosciuti. Nasce da questa volontà dei curatori (Tkachenko e Slavica Veselinović) di interrogare una fotografia che imita, evoca o pungola il cinema, cogliendone la mobilità, il dinamismo, la drammaticità e altri suoi caratteri. Una fotografia di Fine Art che in effetti è sempre un po’ chiamata a trovare i modi più ingegnosi per distinguersi dal documento, dalla pittura e dal cinema stesso. Il paradosso visivo di questa fotografia che, come il cinema secondo Tarkovski si fa «scultura del tempo», è ciò che interessa i giovani curatori. Il dialogo tra i due mezzi espressivi, vicini e lontani, assume nuovi significati in un’epoca in cui lo sguardo è costantemente preso tra la rapidità dell’immagine digitale e il desiderio di una pausa, di un arresto, di un tempo che non scorre.

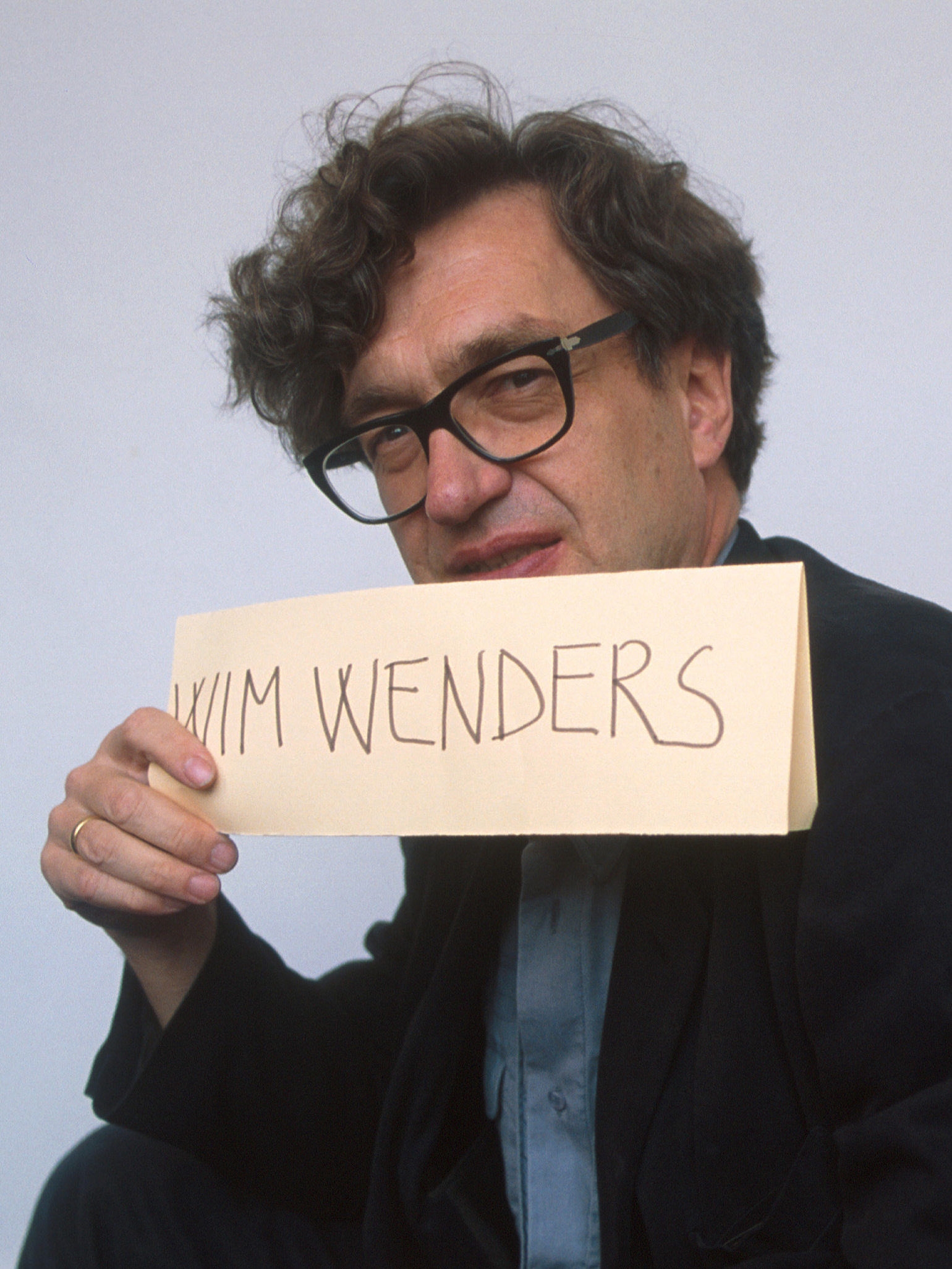

Il visitatore viene accolto in mostra da un red carpet che conduce all’interno come fosse l’ingresso a un festival del cinema. Ai lati, enormi ritratti di star catturate nel loro tempo migliore: il Johnny Depp degli esordi, Monica Vitti in una bellezza perturbante, un giovane Wim Wenders, un Tom Hanks quasi ragazzo e molti altri realizzati da Graziano Arici, storico fotografo della Mostra del Cinema di Venezia. Le immagini sembrano rassicurare e ammonire: la giovinezza, come il cinema, è un frammento che si fissa nella memoria, ma non si trattiene mai del tutto.

Una fotografia del film «A Man Digging» di Jon Rafman

Mark Seliger, «Cindy Sherman, New York, 2009». © Marc Seliger

Una fotografia di Wim Wenders scattata da Graziano Aloi

Tkachenko spiega: «Ci interessa il momento in cui la fotografia smette di essere un frammento congelato del movimento e diventa un modo di pensare il tempo». La mostra, infatti, non si limita a presentare fotografie che sembrano cinema, ma costruisce un laboratorio visivo sullo statuto stesso delle immagini: cosa accade quando lo scorrere narrativo viene interrotto e il tempo si condensa in un solo istante? Riflette su come il cinema influenzi la fotografia. Gli artisti invitati occupano altrettante sezioni, dalla staged photography alla performance, dall’immagine diaristica al puro fake: come i sosia di Putin e Trump che conversano in vestaglia, all’interno di una sitcom surreale.

Jon Rafman (Montréal, 1981), con «A Man Digging», crea un ambiente meditativo in cui corpo e immagine si intrecciano in una sospensione quasi onirica. Antoine d’Agata (Marsiglia, 1961) improvvisa i corpi delle sue amanti cambogiane per restituire l’intensità emotiva di un vivere in gabbia, tipico della pittura disperata di Francis Bacon. Roger Ballen mette in scena un teatro psicologico attraversato da tensioni tutt’altro che statiche. Di Lars von Trier (Lundtofte, Danimarca, 1956) è esposto uno scatto sfuggente del film «Nymphomaniac», 2013 (il regista usa realizzare un’unica foto per ciascun film), che tenta la sintesi di una intera storia cinematografica in una immagine-simbolo, capace di evocare da sola un intero universo narrativo. Accanto, il ritratto oggettivante della multiforme Cindy Sherman realizzato da Mark Seliger (Texas, 1959) dialoga con i lavori mossi di Michael Ackerman (Tel Aviv, 1967) e quelli disarmanti della giovane Céline Croze (Casablanca, 1982): la fotografia come luogo dell’inquietudine, della rivelazione oscura.

L’allestimento nell’ex cantiere navale veneziano non è un dettaglio neutro: con la sua memoria amplifica il tema della mostra. Lo spettatore si muove in un luogo che è già esso stesso una pausa nel tempo, un corpo architettonico che non produce più navi ma esperienze estetiche. «Static Cinema» non è tanto una rassegna di fotografie, quanto piuttosto un esperimento curatoriale che interroga il nostro rapporto con il tempo. Se il cinema è flusso, la fotografia qui è il suo contrappunto: immobilità che tuttavia vibra, istante che trattiene ma non conclude. È un gesto quasi filosofico: come suggeriva il sociologo e filosofo francese Jean Baudrillard, l’immagine non rappresenta più la realtà, ma diventa essa stessa realtà, iperrealtà.

Una veduta della mostra «Static Cinema» negli spazi di Crea-Cantieri del Contemporaneo alla Giudecca. Photo: Christian Palazzo