Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mariella Rossi

Leggi i suoi articoliDa alcuni anni Cittadella propone una programmazione espositiva di spessore, frutto di ricerche approfondite, come è testimoniato dai notevoli saggi-cataloghi che le accompagnano. Ciò è il risultato della collaborazione che la Fondazione Palazzo Pretorio ha stabilito con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova affidando la propria direzione artistico-scientifica a Guido Bartorelli, pronto a sua volta a coordinare le istituzioni e gli specialisti più titolati a confrontarsi sul tema in questione. A mostre di proposta sull’attualità (Giovanna Ricotta, Making Sense, Jailhouse Rock), se ne sono alternate altre di rilettura e approfondimento dell’opera di maestri storici: dagli ambienti di Alberto Biasi agli aspetti processuali dell’arte di Bruno Munari.

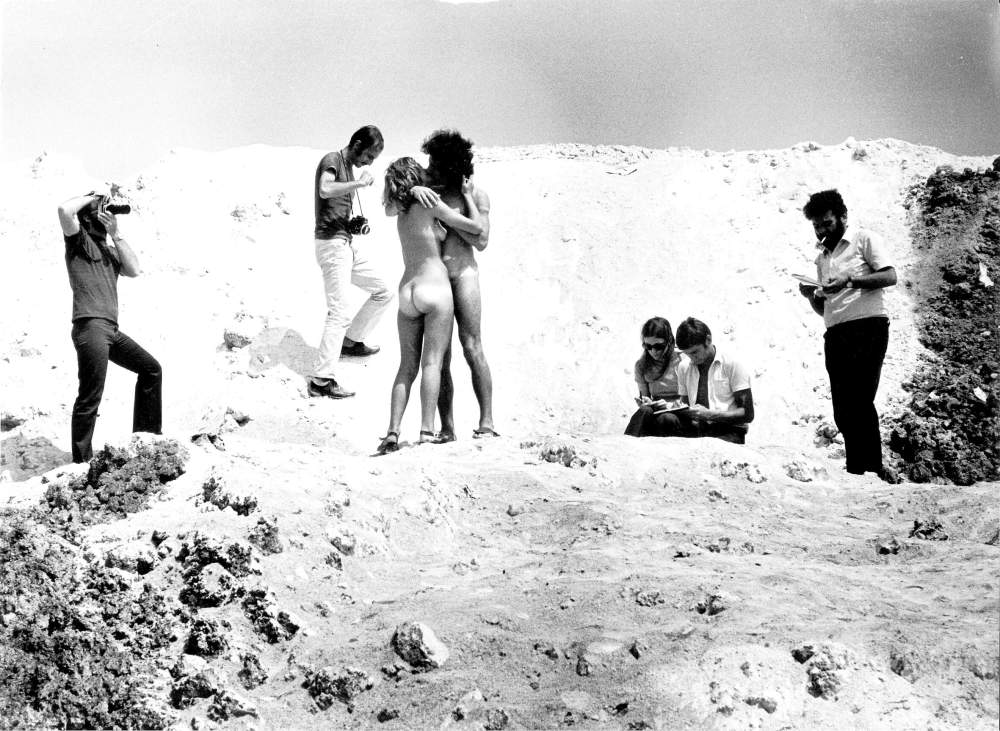

Si distingue in maniera netta nel panorama delle mostre in Italia quella che la Fondazione Palazzo Pretorio dedica presso la propria sede di Cittadella, fino al 15 luglio, alla filmografia sperimentale italiana a cavallo tra anni Sessanta e Settanta. Su un autore in particolare viene posta l’attenzione, il padovano Sirio Luginbühl (Verona, 1937 - Padova, 2014), in occasione della conclusione del lavoro di digitalizzazione e archiviazione che il Laboratorio La Camera Ottica dell’Università degli Studi di Udine ha condotto sul fondo filmico donato dalle eredi Luginbühl al Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale. Dissacratoria, antagonista, interessata ai temi della liberazione sessuale, dell’ecologia e del consumismo, l’opera di Luginbühl è pervasa dallo spirito del ’68. Coppie avvinghiate in situazioni squallide o inappropriate, cumuli di residui tossici, ruoli lavorativi invertiti sono impressi su pellicole sulle quali l’artista interviene anche in post-produzione.

Guido Bartorelli e Lisa Parolo, curatori della mostra, hanno selezionato sei opere dell’artista, ciascuna delle quali è proiettata in una sala del piano nobile di Palazzo Pretorio in un loop continuo che permette una fruizione libera. Ad «Amarsi a Marghera (Il bacio)», che apre la mostra, fanno seguito in cinque diverse sale espositive: «Vibratore» (unica opera del ’68 presente), «Festa grande di maggio del territorio padovano consacrato al cuore di Maria Santissima», «La Bandiera», «Valeria fotografa» e «Il sorriso della Sfinge». Quest’ultima pellicola è, nelle parole di Bartorelli, un «omaggio profondo e allo stesso tempo sferzante alla città di Padova, in particolare alle statue che adornano il Prato della Valle».

La scena culturale della Padova anni Sessanta-Settanta influenzò il sentire di Luginbühl, venendone a propria volta influenzata, giacché, prima di cimentarsi con la filmografia, l’artista diresse in città lo spazio del Gruppo N (composto da Alberto Biasi, Ennio Chiggio, Toni Costa, Edoardo Landi, Manfredo Massironi) e organizzò degli happening. Della capacità di Luginbühl di percepire e interpretare quanto avveniva a livello internazionale rende conto il programma di proiezioni collaterali alla mostra che prevede, ogni due settimane, la proiezione di film di altri protagonisti del cinema sperimentale e dell’arte: Stan Brakhage, Gerry Schum, il gruppo Fluxus (di cui facevano parte George Maciunas, Nam June Paik e Wolf Vostell) e gli italiani Paolo Gioli e Michele Sambin. Documenti provenienti dall’archivio privato di Luginbühl e foto di scena di Antonio Concolato completano il percorso espositivo.

A disposizione dei visitatori, inoltre, uno spazio laboratoriale sull’uso della pellicola a cura di Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Bologna. Un utile strumento per approfondire il mondo dell’immagine in movimento è fornito infine dal catalogo della mostra, e in particolare dal saggio di Bartorelli che guarda alle teorie esposte dallo stesso Luginbühl in una serie di pubblicazioni, tra cui lo scritto del 1976, Lo schermo negato. Cronache del cinema italiano non ufficiale, redatto insieme a Raffaele Perrotta.

Sirio Luginbühl, «Amarsi a Marghera», 1970. Courtesy Archivio Privato Antonio Concolato Padova.