Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe M. Della Fina

Leggi i suoi articoliNel luglio del 1842 l’archeologo e diplomatico inglese George Dennis, autore del libro The Cities and Cemeteries of Etruria (Londra 1848, prima edizione), che si legge ancora volentieri e con profitto, raggiunse Orvieto in groppa a un asino. Nonostante la cavalcatura scomoda e un violento acquazzone, fu conquistato dalla città che si accingeva a visitare: «Di colpo balza agli occhi una scena stupenda e tale da far dimenticare ogni disagio». Quando vi giunse la sua etruscità era supposta, ma non ancora accertata. L’importanza della fase etrusca divenne chiara, infatti, solo dopo le ricerche intensive degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta dell’Ottocento.

Oggi sappiamo che Orvieto, l’etrusca Velzna (Volsinii, in lingua latina), fu una delle maggiori città-stato e che, ai piedi della rupe, in località Campo della Fiera, si trovava il Fanum Voltumnae vale a dire il santuario federale degli Etruschi. I primi secoli non furono luminosi: la fase villanoviana risulta modesta (IX-VIII secolo a.C.) e la successiva epoca orientalizzante (730-580 a.C.) non all’altezza degli altri grandi centri dell’Etruria, sebbene ricerche recenti abbiano suggerito una vivacità maggiore rispetto a quello che si riteneva.

La crescita successiva permise di recuperare rapidamente il divario esistente e la documentazione archeologica suggerisce la presenza di una società aperta e dinamica in grado d’integrare e valorizzare persone di etnìe e culture diverse. Indica anche le basi economiche del benessere raggiunto: un’agricoltura florida e un artigianato fiorente che riuscì a raggiungere con i propri prodotti il mondo umbro, sannita e celta.

Nella seconda metà del IV secolo a.C. fu proprio Velzna, insieme a Perugia, ad assumere la leadership dell’Etruria. Esse provarono a contrastare l’avanzata di Roma, ma non vi riuscirono. Dopo una serie di rovesci militari, l’aristocrazia locale, delegittimata dalle ripetute sconfitte, venne allontanata dal potere. Non si dette, comunque, per vinta e nel 265 a.C. arrivò a chiedere l’intervento di Roma per reprimere la rivolta.

L’intervento ci fu e i Romani non si limitarono a riportare gli aristocratici al potere, ma, conquistata la città dopo un lungo assedio, la saccheggiarono e imposero il trasferimento degli abitanti superstiti in un luogo meno difendibile: sulle alture che guardano il lago di Bolsena. Era il 264 a.C., l’anno in cui ebbe inizio la prima guerra punica. La cancellazione della memoria della città, comunque, non riuscì e quando, al crollo dell’impero romano, numerose persone scelsero di tornare ad abitare sulla rupe non seppero trovare altro nome che Ourbibentos, Urbs Vetus, la città vecchia.

Per avvicinarsi alla storia di Orvieto etrusca vi sono quattro luoghi della cultura da visitare assolutamente: la necropoli di Crocifisso del Tufo, posizionata lungo la strada che dalla stazione ferroviaria conduce al centro storico; i resti del tempio di Belvedere, in prossimità del noto Pozzo di San Patrizio; il Museo Archeologico Nazionale e il Museo Etrusco «Claudio Faina», entrambi posizionati accanto al Duomo, il monumento giustamente più celebrato.

Nel Museo Archeologico Nazionale si possono ammirare, in particolare, gli affreschi staccati delle tombe dette Golini I e Golini II dal cognome dello scopritore; alcune terrecotte provenienti dal tempio di Belvedere; diversi reperti portati alla luce negli scavi recenti, diretti da Simonetta Stopponi, che hanno consentito d’individuare il Fanum Voltumnae (proprio qui nel sito di Campo della Fiera il 10 luglio è iniziata la 23ma campagna di scavo che durerà fino al 2 settembre).

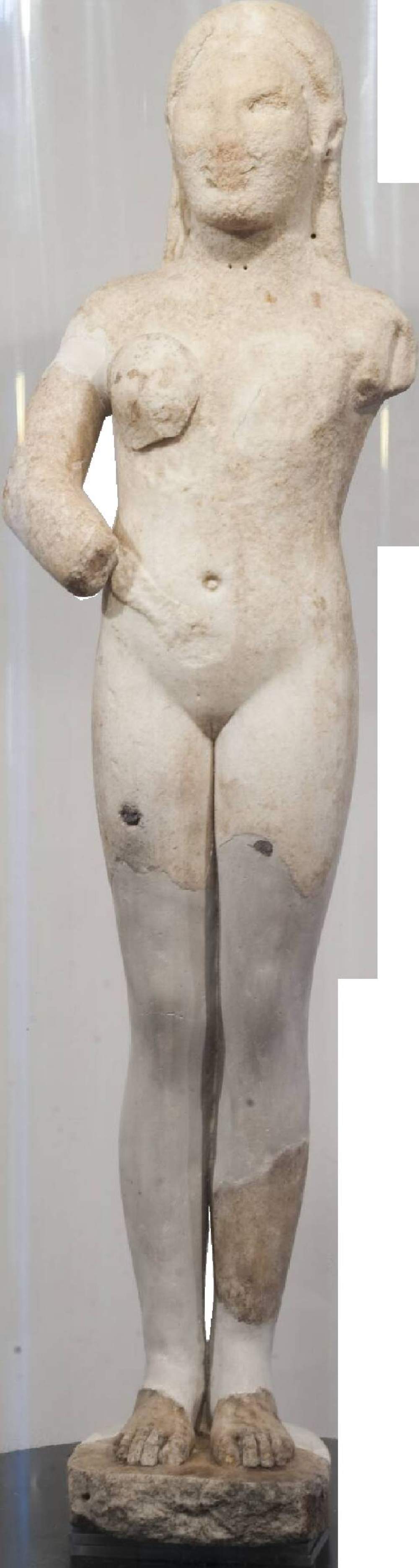

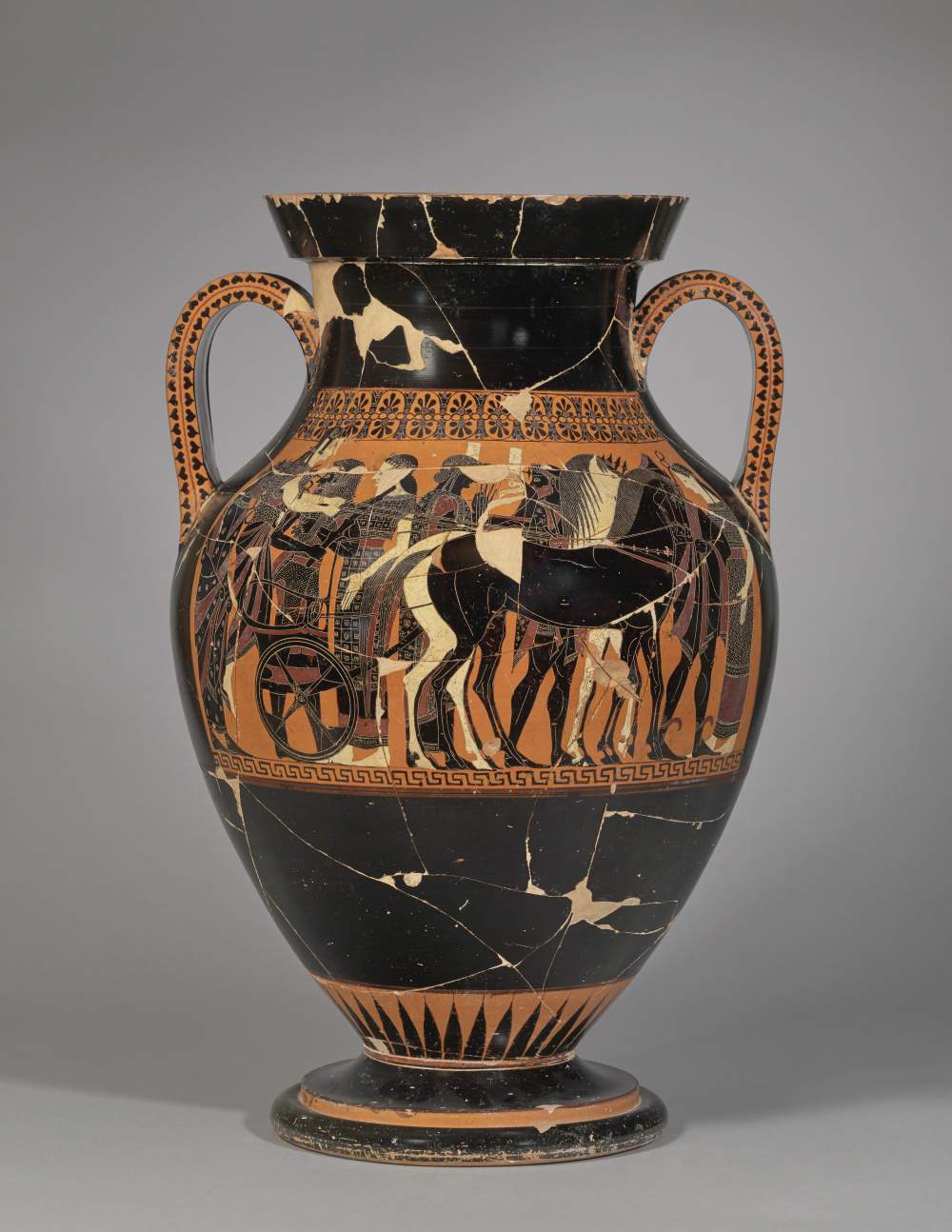

Nel Museo, che porta il nome del conte Claudio Faina, collocato proprio di fronte alla facciata della Cattedrale, spicca una ricca serie di vasi attici, fra cui tre anfore attribuite ad Exekias; la statua in marmo nota come «Venere di Cannicella»; uno straordinario cippo funerario conformato a testa di guerriero e terrecotte sempre dal tempio di Belvedere, tra cui una testa di vecchio di notevole fattura. Giuseppe M. Della Fina

Venere di Cannicella (530-20 a.C.)

Anfora attica a figure nere attribuita ad Exekias (540 a.C. ca)

Necropoli di Crocifisso del Tufo (Orvieto, Tr) nei primi anni del Novecento. Foto Pericle Perali

Altri articoli dell'autore

Napoletana, allieva di Amedeo Maiuri e poi di Massimo Pallottino, ha insegnato a lungo all’Università degli Studi di Milano e scavato alla Civita di Tarquinia

Tra gli studiosi si fa largo l’ipotesi di una scuola medica legata all’area sacra: notevole la quantità di ex voto, alcuni dei quali veri e propri modelli anatomici. Il cinquecentesco Palazzo dell’Arcipretura, acquisito dal Mic, sarà dedicato alle scoperte nel sito

Il centenario del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana istituito l’11 dicembre 1925 offre l’occasione per il Santo Padre di riflettere sull’importanza della disciplina, sul suo significato profondo e sulle sfide che deve affrontare l’archeologo

Al Ministero della Cultura è stato presentato il frammento in marmo della fanciulla dal caratteristico sorriso arcaico e dalla «luce mediterranea»