Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

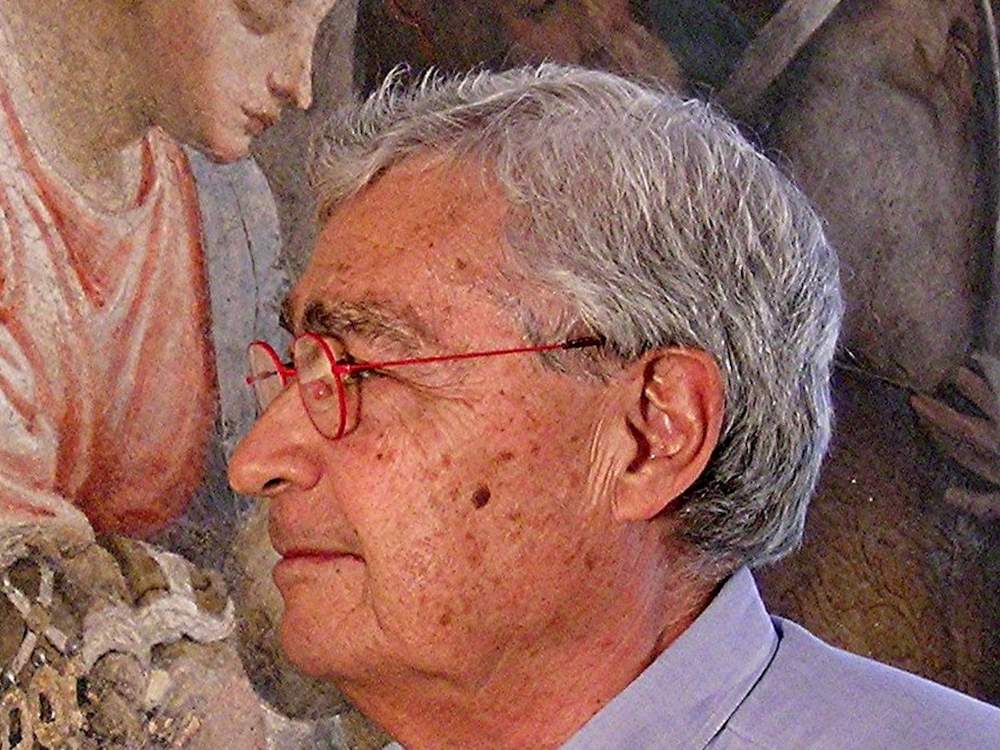

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliVent’anni dopo la conclusione dei restauri nella Cappella Sistina Gianluigi Colalucci aveva pubblicato (2015) un libro molto bello e molto concreto, Io e Michelangelo. Fatti, persone, sorprese e scoperte del cantiere di restauro della Sistina, Edizioni Musei Vaticani/ 24 ore Cultura, con una commovente e affettuosa introduzione di Antonio Paolucci. Ancora quelle famose polemiche dovevano bruciare non poco.

C’erano state una infinità di pubblicazioni, convegni, studi più o meno specialistici che avevano sempre avuto al centro la figura e l’operato di Colalucci nella sua veste di Capo restauratore del Laboratorio Vaticano. Colalucci, del resto, nel corso di un’operosa e lunga vita ( 1929-2021) ha portato a termine una miriade di altri lavori, sia prima sia dopo la Sistina, che l’ hanno comunque consacrato come uno dei più grandi restauratori del ventesimo secolo.

Ma l’esperienza della Sistina era destinata a rimanere, nella coscienza comune, il fulcro di un’intera vita di lavoro e di studio. Fulcro su cui si sono di tempo in tempo concentrate le critiche più roventi e i più alti elogi.

Chi lo aveva avvicinato non poteva, in ogni caso, non percepire la probità dell’uomo, la competenza tecnica solidissima, l’amabilità nei rapporti interpersonali. Rifulgeva soprattutto in lui quell’immagine di olimpica calma e di pacata attitudine riflessiva che coincidevano perfettamente col suo aspetto fisico di uomo ben piazzato e nel contempo mite, sorridente, all’apparenza placido ma imperterrito poi nelle sue convinzioni e nelle sue azioni.

Quando, intorno al 1985, i contrasti sui restauri della Sistina erano arrivati a un punto culminante gli parlai del libro di Marco Aurelio A se stesso. A un certo punto, ricordai, dice: «il parere concorde di diecimila uomini non ha valore se nessuno di loro sa niente dell’argomento». E dell’argomento restauro quanti parlano e straparlano senza cognizione di causa! Capita sempre e sempre capiterà.

Le critiche sono le stesse: è troppo pulito, è scomparsa la patina. Colalucci queste cose le aveva comprese subito, perché era stato allievo dell’Istituto Centrale del Restauro diretto da Cesare Brandi, cui si doveva l’inflessibile principio del rispetto della patina, stella polare dell’etica del restauro contro la iattanza delle forme pittoriche tirate a lucido soprattutto attraverso l’annichilimento delle velature. Fatti scientifici per capire i quali basterebbe anche soltanto un po’ di buon senso.

Colalucci era stato uno degli allievi migliori dell’Istituto del Restauro e sapeva bene, quindi, cosa voglia dire il rispetto della superficie pittorica o scultorea.

Il nome di Gianluigi Colalucci mi fu subito noto. Lo cercai non appena mi misi nella carriera delle Belle Arti approdato a Roma nella seconda metà degli anni settanta del secolo scorso.

In Soprintendenza una generazione di insigni storici dell’arte coltivava una intensa attività di restauro e gli Uffici di Palazzo Venezia erano frequentati dai massimi esponenti, quasi tutti rigorosamente maschi a onor del vero, della celebrata scuola di restauro italiana. Ma le storiche dell’arte in compenso sopravanzavano alquanto gli uomini.

E io volevo comportarmi come Luisa Mortari, come Ilaria Toesca, come Joselita Raspi Serra, come Maria Letizia Casanova, come Filippa Aliberti Gaudioso. Anche se pure giganteggiavano le figure mitiche di Giovanni Carandente, Carlo Bertelli, Italo Faldi. Davanti a loro i più eminenti maestri del restauro si mostravano deferenti e ossequiosi, certo anche nella speranza di ricevere incarichi importanti fatte salve le consuete difficoltà burocratiche sia pur più leggere rispetto a quel che sarebbe venuto dopo.

Così cominciavo a vederli sul serio i restauratori, questi tecnici dotati ai miei occhi di capacità eccelse e inattingibili per la più parte dell’Umanità.

Erano loro che la pittura la conoscevano sul serio, non come noi storici dell’arte dell’ultima leva, mi sembrava, sovente in grado di snocciolare tutte le bibliografie del mondo senza avere la più pallida idea di che cosa voglia dire dipingere o scolpire.

Li conobbi tutti i restauratori dell’epoca, alcuni giovanissimi altri anzianissimi. Augusto Cecconi, Sergio Pigazzini, Sergio Benedetti, Gianfranco e Rossano Pizzinelli, Sergio Donnini, Carlo Giantomassi, Luciano Maranzi, Ermete Crisanti, Vittorio Federici, Arnolfo Crucianelli, Pico Cellini.

Ilaria Toesca mi consigliò di convocare Gianluigi Colalucci: «Lo conosci sicuramente (annuivo ma non lo avevo mai sentito nominare) tu che ti interessi tanto di Quattrocento romano, caro Strinati. Gli ho fatto restaurare tempo fa il "Sant’Antonio di Padova" in Santa Maria Maggiore a Tivoli, un lavoro ragguardevole attribuito ad Antoniazzo, che conosci naturalmente (la mia perplessità aumentava) ma questo vedi tu». Lo chiamai. «Dovrei fare delle cose alla Minerva». «Va bene, quando vuole il sopralluogo?». Considerando che era il 30 dicembre del 1978 gli dico subito dopo le vacanze. E lui: «Ma se crede io sono libero anche domani». «Ma come, il 31 dicembre facciamo il sopralluogo?». Certo. Anzi così stiamo anche più tranquilli.

Quel sopralluogo non me lo scorderò mai. Mi trovai davanti a un uomo che mi sembrò già molto avanti con gli anni e che in realtà non arrivava ai cinquanta, totalmente buono, saggio e rassicurante. Si sentiva chiaro come appartenesse a una ben precisa tipologia di persone, di chi segue d’istinto il motto di Catone il Censore, «rem tene verba sequentur».

Dovevamo vedere insieme gli affreschi del Chiostro. Affreschi seicenteschi, incogniti ai più, universalmente (all’epoca almeno) giudicati deboli se non pedestri, opere di oscuri autori per i quali la qualifica di minore sarebbe apparsa gratificante. Nondimeno io amavo quelle opere e le amo ancora adesso.

Non mi sembrò che Colalucci le amasse particolarmente, ma era in perfetta sintonia col mio pensiero. Lo comprendeva, forse anche nel profondo del cuore.

Ovviamente gli affreschi erano in stato di totale fatiscenza e lo sarebbero rimasti per molto tempo perché all’epoca i fondi non si trovarono se non per una minima parte. Ma quello che ho imparato in quella giornata resta in me. Colalucci sapeva perfettamente come stessero le cose. Sapeva come erano state effettivamente dipinte quelle opere che forse stava vedendo con me per la prima volta nella sua vita.

Vedeva con chiarezza quali stesure fossero effettivamente a buon fresco, dove si potessero rintracciare rifacimenti posteriori alcuni anche ben fatti, dove fossero più frequenti i ritocchi a secco, larga parte dei quali dovevano essere caduti già da tanto tempo. Capiva quanto fosse ingiusto e sfuocato il parere di storici che avevano bollato quelle opere come rozze e sgangherate, quando invece egli vi ravvisava curiose finezze nel disegno, negli apparati decorativi, in certi estri stilistici e iconografici attestanti consapevolezza e dottrina.

«Ma è scuola bolognese?», chiese e io mi ritrovai a formulare ardite e peregrine attribuzioni rivelatesi negli anni successivi errate ma che destarono in lui sincera ammirazione. Colalucci, pensai, merita più di altri il titolo di maestro e forse vede in me dei meriti latenti.

Negli anni non ho mutato opinione. Era un pragmatico la cui dedizione all’opera d’arte si percepiva naturale e spontanea. Col tempo ho paragonato spesso il restauro al rapporto sessuale e tra quelli che mi ci hanno fatto pensare c’è stato Colalucci. Non che lui ne parlasse in questi termini, per carità! Era un vecchio gentiluomo, degno del suo direttore, il grande Carlo Pietrangeli, maestro di tutti noi.

Questa teoria del restauro balzana neppure si trova nella dottrina brandiana. È soltanto mia. La trovavo divertente. Perché il restauro, pensai, è un atto intellettuale eminentemente fisico e quindi sessualmente stimolante. È come suonare, mutatis mutandis, uno strumento musicale. Un corpo a corpo nel senso tecnico della parola con l’opera d’arte. Toccare, penetrare, proteggere, pulire, consolidare, dominare i danni e completare fin dove si può le mancanze.

Nella Bibbia italiana l’atto sessuale è «conoscere». E la conoscenza è amore. Non è retorica sostenere che per uno come Colalucci il restauro sia stato un autentico atto d’amore. Quando lo subissarono di critiche per un lavoro onesto, corretto, scientifico e appunto amorevole come fu lo storico restauro della Sistina, mi venne da citargli Marco Aurelio che deve essere stato una gran brava persona e che ha conosciuto la vita come pochi. Colalucci una gran brava persona lo era, con una chiara cognizione delle cose e una capacità di lavoro sorprendente, pacato ma inarrestabile.

«Chi va piano va sano e va lontano». Gli si attaglia. Se si pensa ai cantieri che ha fatto nella sua vita c’è da restare sbalorditi. Basterebbe la partecipazione al Camposanto di Pisa. O rammentare il cospicuo lavoro svolto da giovanissimo in Sicilia subito dopo essersi diplomato con sommo merito all’ Istituto Centrale del restauro quando lo dirigeva quell’ autentico luminare di Cesare Brandi. O ancora ripercorrere le numerose attività svolte da Colalucci anche fuori Italia insieme ad un apprezzatissimo lavoro didattico, lui che era un didatta nato.

Nel libro Io e Michelangelo emerge molto del suo essere e della sua storia e anche del suo forte e generoso orgoglio sempre accompagnato da sincera morigeratezza e umiltà. Leggendo il libro si capisce bene il perché di un tale titolo invero un po’ strampalato. Il fatto è che le figure della volta Sistina quando ti avvicini a restaurarle ti guardano e hai la sensazione che prendano vita per te.

Le fotografie che corredano il magnifico libro lo dimostrano con una strana immediatezza. C’è una carica vivente in quei prodigiosi affreschi che il restauratore metabolizza dentro di sé come fosse rivolta soltanto a lui e soltanto nel momento in cui avviene il contatto fisico, l’incontro ravvicinato del secondo tipo. In alcune pagine del libro Colalucci spiega la tecnica dell’affresco e il sistema di restauro messo in atto nella circostanza, in un modo che non si potrebbe immaginare più semplice e competente al contempo.

Di certe critiche è esterrefatto come quando gli sembra di capire che un sommo esperto come Alessandro Conti giudichi dipinte a calce alcune parti della volta, mentre la volta è affresco purissimo e proprio in questo risiede la sua meraviglia e l’esaltante percezione che ne promana. Alcuni presunti esperti, che non hanno letto Marco Aurelio, lo rimproverano di aver portato via nella pulitura della volta le parti a secco. Ma non ci sono parti a secco nella volta, spiega Colalucci, non ci sono mai state.

Ma ci sono nel «Giudizio Universale» dove «l’azzurro di lapislazzuli del cielo è stato dato quasi completamente a secco». E coglie così l’occasione per spiegarci che cosa sia veramente il lapislazzulo, un colore di cui tutti gli storici dell’arte parlano sovente senza avere chiara idea di che cosa stiano parlando. È una lavorazione descritta già da Cennino Cennini e Colalucci la sintetizza in due parole: «si estraggono i cristalli dalla colorazione più intensa. Questi, però, a causa della loro consistente granulometria, hanno il difetto di non riuscire a fissarsi attraverso la carbonatazione della calce dell’intonaco, per cui quasi sempre vengono dati a secco stemperati con colla animale».

Il libro è tutto così, un trattato tecnico di limpida evidenza e una testimonianza umana e culturale incomparabile. Un testo che andrebbe utilizzato nelle scuole e non solo in quelle specializzate nel restauro. Ma anche in quelle di estetica e di etica, inesistenti tuttavia.

Leggi anche

Perché i quadri italiani a Londra sono diversi dai quadri italiani in Italia

Gianluigi Colalucci

Altri articoli dell'autore

Note strinate • Dietro l’opera del maestro urbinate si cela la vicenda della scomunica di Martin Lutero da parte di papa Leone X Medici, trattata attraverso i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio

Note strinate • Nel 1987 il sommo scrittore russo pubblicò un pamphlet con un bilancio del pensiero estetico del XIX secolo per dimostrarne, in conclusione, la sostanziale fatuità e inutilità

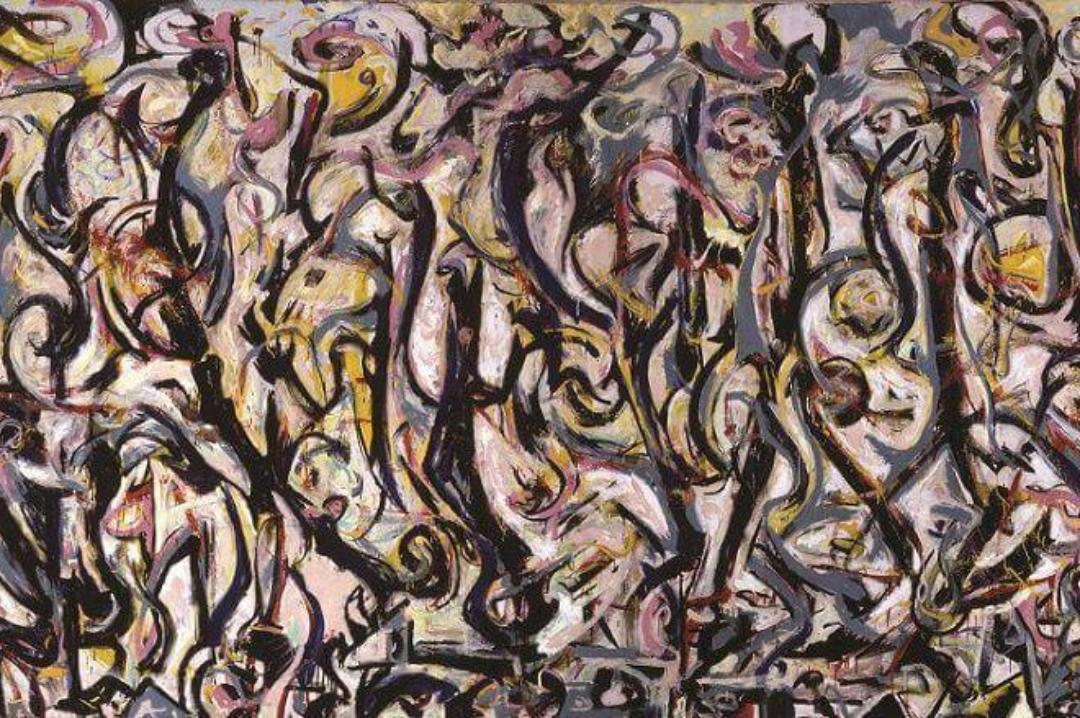

Note strinate • Non è probabile che Pollock abbia avuto Cassirer tra le sue fonti di ispirazione eppure la coincidenza di posizione tra questi due sommi personaggi è emblematica

In campo artistico e letterario sono almeno due: l’abbé Prévost, dotto e affascinante scrittore, e l’incisore parigino Bonaventure-Louis Prévost