Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

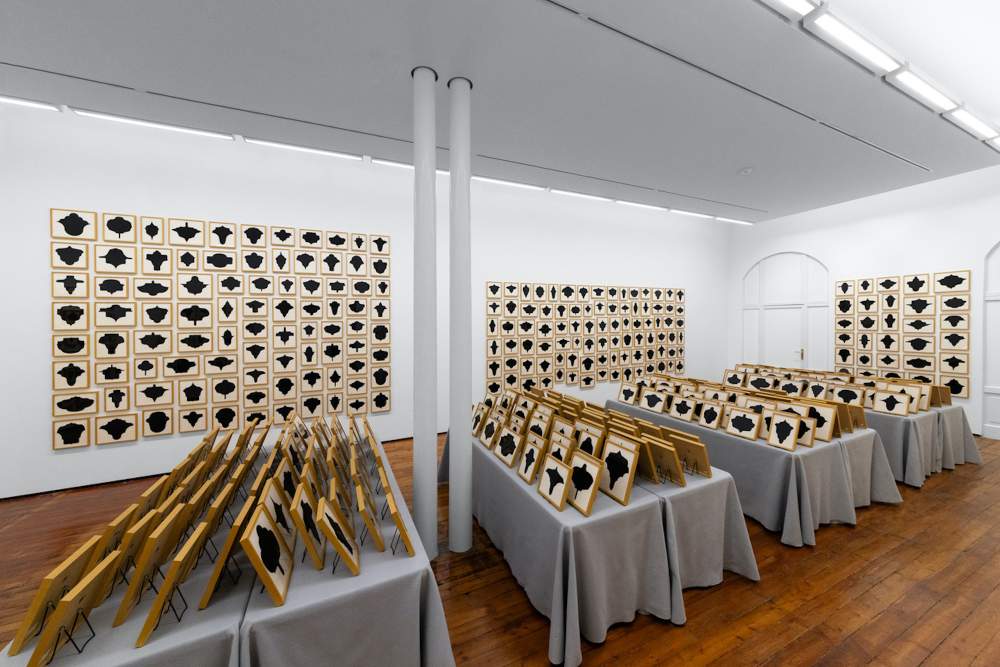

Disposti fittamente, in schiere, 660 disegni s’inseguono sulle pareti del grande spazio della Galleria Fumagalli, divisi in gruppi di 30, 60 o 90 e ordinati in un’iterazione stordente, quasi ossessiva. Al centro, su otto tavoli coperti da panni grigio-azzurri, si addensano decine e decine di altri disegni dello stesso progetto, «Collection of Drawings», realizzato tra il 1988 e il 1992: una moltitudine di forme d’invenzione, mistilinee e polilobate, dall’aspetto vagamente araldico, campite di un nero impenetrabile sul fondo neutro della carta, generate dalla pratica combinatoria messa in atto da Allan McCollum, l’artista concettuale americano (nato a Los Angeles nel 1944, vive e lavora a New York dal 1975, quando espose alla Whitney Biennal) che mancava da 15 anni dall’Italia.

E che per questa sua prima presenza da Fumagalli, a Milano (dal 18 gennaio al 29 marzo), ha concepito la mostra-installazione site-specific «Drawings and Plaster Surrogates», al cui allestimento ha lavorato personalmente. Né avrebbe potuto essere altrimenti: maestro delle «Minime variazioni» (questo anche il titolo della personale), McCollum deve sovrintendere, quando non provvedere di persona, all’ordinamento dei suoi lavori che, realizzati in migliaia di varianti partendo da alcune forme matrici, vengono esibiti in un ordine paratattico deliberatamente ripetitivo, come un suono ritmato e tambureggiante, lievemente ansiogeno.

Entrando nello spazio, si è come avviluppati da queste forme nere, non-significanti eppure evocative, nate dall’abbinamento di figure geometriche diverse che, accostate a due a due, danno vita a silhouette (nell’accezione francese del termine) sempre nuove, ognuna delle quali è portatrice di un minimo gradiente di differenza dalle altre.

Scarti minimi, i loro, in cui McCollum riflette sul bisogno, così umano, di far parte di un gruppo senza però omologarsi totalmente nella folla. Come dichiarava lui stesso nel 2008 (alla Biennale di San Paolo), «è un'idea semplice, creare un sistema per produrre una “forma” emblematica unica per ogni persona sul pianeta. Naturalmente è complicato e poco pratico, ma poiché spesso riteniamo l’arte un “sogno impossibile”, ho pensato che avrei potuto provarci»

E dunque, siamo di fronte a opere uniche o a una produzione di massa? È la domanda che McCollum (due volte in Biennale a Venezia, nel 1988 e nel 2012) si pone, e a cui intende rispondere con i suoi lavori. Nello spazio d’ingresso, invece, trovano posto i «Plaster Surrogates», lavori in gesso smaltato avviati nel 1982 e poi realizzati anni dopo e dipinti dopo un’altra lunga pausa, di cui qui è esposta una serie di otto elementi, formata da stampi di cornici di dimensioni diverse.

Altri articoli dell'autore

Alla Galleria Gracis una trentina di immagini che hanno restituito una lettura critica del lavoro dei poveristi, presenti anche con loro opere, e altrettanti scatti dell’inedita serie «Viaggi»

Grazie a Banca Ifis parte il restauro di un manufatto estremamente prezioso della Basilica milanese, il paliotto serico del secondo Quattrocento dell’Altare d’oro

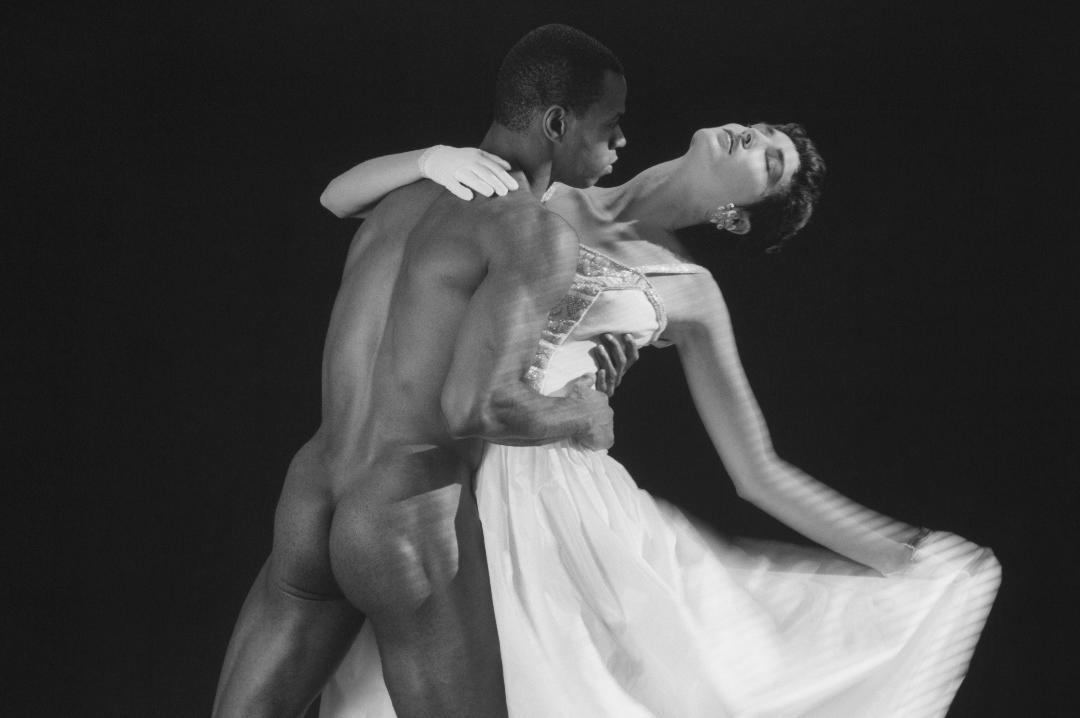

Dopo Venezia e prima di Roma, Palazzo Reale ospita un nuovo atto della trilogia dedicata al fotografo americano: «Primo obiettivo della mostra è liberarlo dalla nomea tragica della “pornografia”: lui è molto di più e molto altro», spiega il curatore Denis Curti

Lo sguardo del fotografo ligure nello studio di Morandi e il ritratto dell’Italia del boom durante i Giochi olimpici che ebbero luogo a Cortina, negli scatti conservati nel fondo e nell’Archivio Publifoto di Intesa Sanpaolo