Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Il globalismo? È nato nel XV secolo, con l’Impero spagnolo e con i viaggi transoceanici promossi dai suoi sovrani. E sin dalla metà del XVI secolo Milano, entrata a farne parte, poté ricevere le merci (come l’argento, dalla Bolivia, o il cacao) e le rarità (si pensi alla mirabolante raccolta di Manfredo Settala) che giungevano dalle Americhe, aprendo la strada che ne avrebbe fatto una delle più internazionali città italiane.

Nessuno, ovviamente, allora pensava ai danni perpetrati dal colonialismo alle popolazioni locali, alcune delle quali potevano contare su culture ultra millenarie; tutti invece cercavano di trarre profitto dalle ricchezze di quei territori. È questo il fondamento su cui si basa il radicale riallestimento, a poco più di cinque anni dall’inaugurazione, delle collezioni del Mudec-Museo delle Culture, riordinate, dal 17 settembre, sotto il titolo di «Milano globale. Il mondo visto da qui», dopo il quinquennio dedicato al tema degli «Oggetti d’incontro» tra le diverse culture del mondo.

Attraverso oltre 500 oggetti, il percorso si propone di leggere, attraverso la lente di Milano, fenomeni che hanno profondamente trasformato il mondo occidentale. Con lo scopo, spiega la direttrice Anna Maria Montaldo, di «fornire strumenti che consentano di affrontare temi complessi come le migrazioni e il colonialismo, con la consapevolezza di quello che è stato il passato, per costruire un futuro di dialogo».

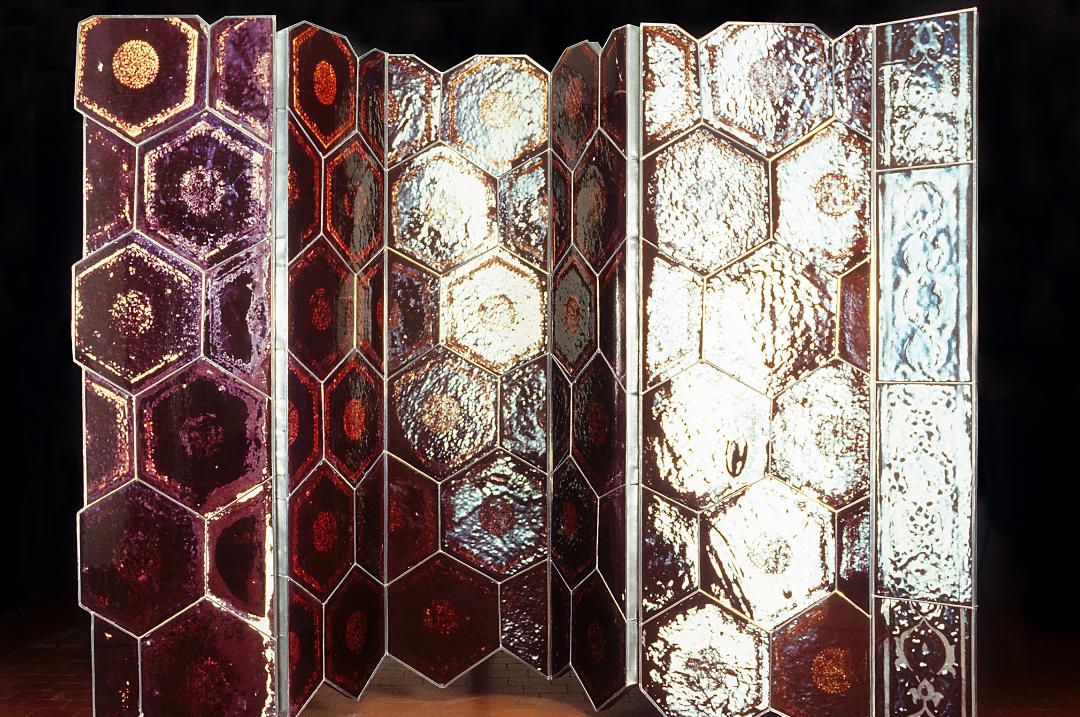

Cinque le sezioni della nuova mostra permanente: «Milano nel mondo spagnolo», con il longevo colonialismo nelle Americhe; «La nuova dimensione globale del continente asiatico», con la fascinazione esercitata, sin dalla fine del ’600, da un Oriente mitizzato e l’arrivo di bevande come il tè e il caffè e di preziose porcellane e sete dalla Cina.

Seguono «La corsa per l’Africa», con il colonialismo europeo, dalla fine del ’700, poi diffusosi (anche in Italia) nell’800; «Dalla decolonizzazione al multiculturalismo», con la negazione, sin dagli anni ’70 del XX secolo, del mito fascista degli «italiani brava gente», e infine «Afrodiscendenti nella Milano globale», sezione dedicata all’apporto degli africani a Milano, soprattutto nelle professioni creative, alla cui realizzazione hanno collaborato, con workshop e discussioni, tanti «nuovi milanesi».

David Blank, un fotogramma dal video «Foreplay», 2020, presente nella V sezione del nuovo percorso espositivo del Mudec

Altri articoli dell'autore

Nello spazio all’ultimo piano della galleria milanese opere fotografiche storiche, recenti e inedite, realizzate tra il 1989 e il 2026 e dedicate ai temi della Soglia e dell’Assenza

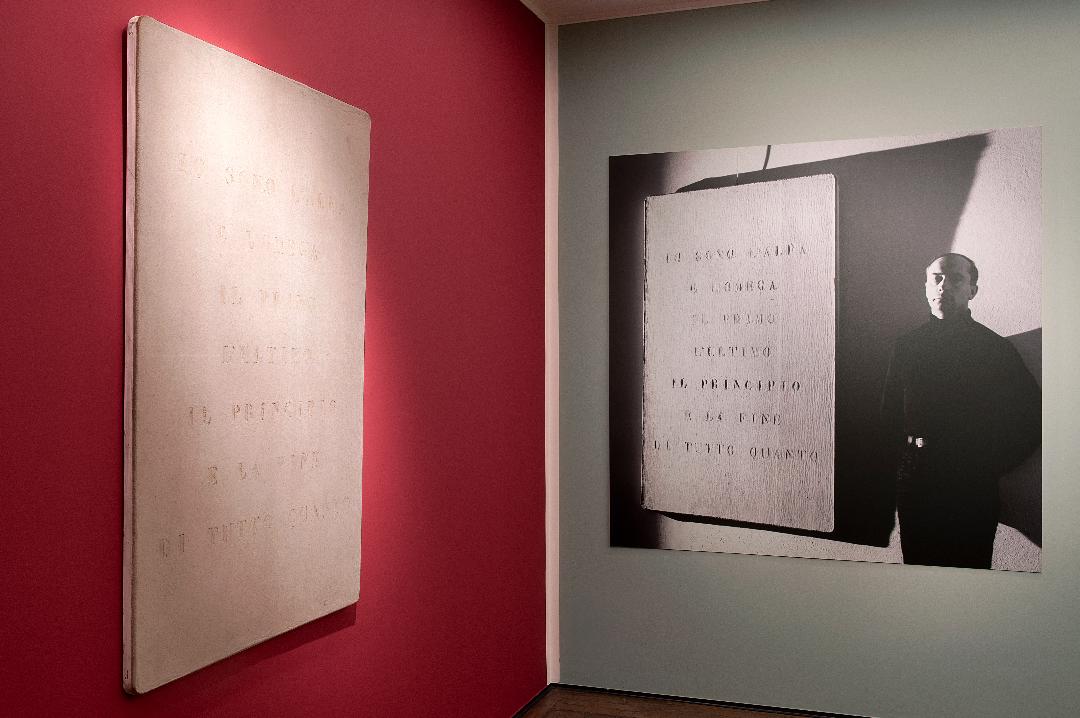

Gli spazi appena restaurati della terza Scuderia ospitano un allestimento dedicato alla «sperimentatrice geniale» nota soprattutto per la sua stagione futurista

A Palazzo Reale di Milano oltre 90 opere in una ricognizione su uno dei movimenti più significativi della pittura europea dell’Ottocento

BKV Fine Art celebra l’anniversario dalla nascita dell’artista milanese con quindici opere su feltro che riscrivono l’idea stessa di effigie