Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

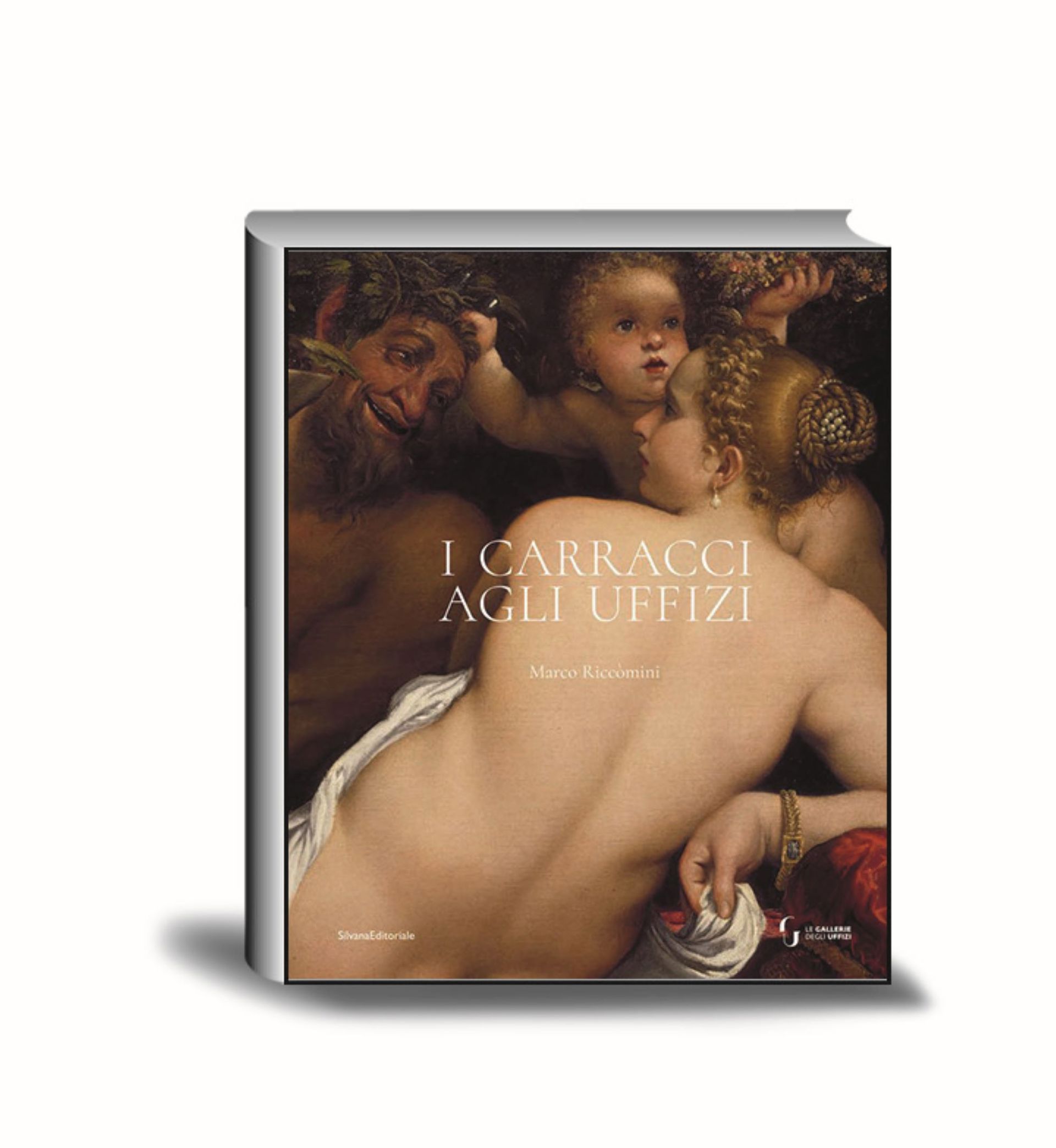

Leggi i suoi articoliCi sono libri che si presentano seducenti fin dalla copertina. È il caso di questo sontuoso volume, sul quale troneggia un particolare della schiena nuda della «Venere che scherza con un Satiro e Amore» (1588-60) di Annibale Carracci. Venere è di profilo, in un tripudio di capelli biondi, riccioli, trecce, perle; oltre il suo collo tornito si allarga una schiena candida e polposa, che attira lo sguardo. Una scelta azzeccata che renderà questo libro ancor più desiderabile. In realtà Carlo Cesare Malvasia ricordava a metà del Seicento, non senza ironia, che a modello di quella schiena posò, in mancanza di una modella, il cicciuto Ludovico Carracci e il dettaglio colora il quadro di un che di ingannevole e beffardo (Luigi Lanzi, che se n’era accorto, aveva parlato di «forme virili» della Venere). È in ogni caso uno dei quadri più tizianeschi di Carracci e fa parte della ricca raccolta di dipinti di Annibale, di suo fratello Agostino e del cugino Ludovico, che si può vedere fra Uffizi e Galleria Palatina a Firenze.

Al corpus dei disegni e dei dipinti fiorentini dei Carracci ora ha dedicato un’esemplare fatica Marco Riccòmini, con la prima indagine sistematica su oltre 500 disegni, schizzi e progetti su carta, archiviati sotto il nome generico dei Carracci e dei loro stretti associati, e numerosi dipinti (tra i quali molti presunti autoritratti) che, nei secoli, sono stati variamente attribuiti ai geniali e innovativi maestri bolognesi attivi tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento tra Bologna e Roma. Studiare i Carracci è come aggirarsi in una «selva oscura», afferma Riccòmini, poiché i tre pittori si sono evoluti in un continuum durante il corso della loro vita e, al contempo, sono stati copiati, imitati e anche falsificati centinaia di volte durante il corso dei secoli. Questo è capitato perché i loro quadri e i loro disegni sono epifanie della bellezza.

I Carracci dipingono e disegnano come se respirassero e nelle loro opere tutto appare naturale, vero, palpitante e sommamente bello, anche nei temi più usuali, che siano donne intente a fare le lavandaie o a ruotare lentamente su sé stesse, o fanciulli imberbi e vispi, con occhi attenti che guardano oltre al foglio di carta e al confine della tela. Straordinari i loro animali, più veri del vero, come nella modernissima tela con la bertuccia che spidocchia un giovane che ne ride: una tela che Riccòmini ha scoperto essere un frammento ritagliato di un quadro a più figure.

Il libro, una pietra miliare negli studi su questi artisti, è corredato da un ricco apparato fotografico creato ad hoc, ma anche l’approccio di studio è nuovo. Sono infatti riemerse opere ignorate, mentre di altre Riccòmini propone un’inedita lettura o una nuova soluzione attributiva. In un tempo che fu irripetibile e decisivo per la storia dell’arte europea, i tre bolognesi si fronteggiarono alla pari con Caravaggio, loro contemporaneo, attuando una «Rivoluzione silenziosa» (con questo titolo la regista Giulia Giapponesi e Marco Riccòmini hanno firmato uno splendido docufilm nel 2019) insegnando al mondo un nuovo modo di vedere le cose. Sfogliare il volume insegna anche a noi quanto possa essere pervasiva la bellezza di certa arte, in grado di sedurre ancor oggi per la perfezione delle composizioni, della linea, delle invenzioni fantastiche e la grazia virtuosa e naturale a cui la pittura può venire piegata. Si può restare turbati da tanta vita, al punto da domandarci, con il Malvasia, se Annibale mettesse nelle sue carnagioni colori di carne umana macinata.

I Carracci agli Uffizi, di Marco Riccòmini, 192 pp., 280 ill., Silvana Editoriale, Milano 2023, € 60

Altri articoli dell'autore

In anteprima per «Il Giornale dell’Arte» la nuova monumentale monografia che lo storico dell’arte ha dedicato al più grande pittore francese di tutti i secoli, protagonista di un’avventura intellettuale e artistica senza pari tra Francia e Italia

Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa

Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo