Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliAll’interno di un complesso viaggio apostolico, papa Leone XIV sarà fra il 27 e il 29 novembre in Turchia. Dopo aver sostato a Istanbul si recherà a İznik il giorno 28. La prima domanda riguarda questo luogo: dov’è? E che cosa c’è di così interessante lì perché un papa vi si debba recare? Premesso che la zona asiatica della Turchia fu sede di civiltà, città e culture straordinarie, ricordiamo che l’antica Nicea, o meglio Nikaia come fu chiamata fino al 1930, oggi si chiama İznik e ha avuto un glorioso passato di cui resta poco. Fu capitale di un sultanato, conquistata durante la Prima Crociata e divenne capitale dell’Impero bizantino dal 1204 al 1266. Nicea, ricca e popolosa, nacque sulle rovine d’una precedente città e il geografo e storico Strabone (60 a.C.-tra 21 e 24 d.C.) la definì «città d’oro» e «metropoli della Bitinia». Scossa da violenti terremoti nel II e III secolo, fu ricostruita, ma subì gravi danni a causa delle incursioni dei barbari. Il nome di Nicea ebbe anche un certo rilievo nelle vicende politiche del Tardo Impero, ma ben più importante è il ruolo che rivestì nella storia del Cristianesimo e nella storia dell’Occidente. Pochi lo sanno, ma la nostra arte, la nostra cultura e il nostro pensiero si formarono in questo luogo oggi così lontano dal nostro spirito e dai nostri orizzonti.

Non pensate che la successione a Cristo sia stata una vicenda cosparsa di fiori e rallegrata da cherubini svolazzanti. La Chiesa, fondata da Cristo e nata dagli apostoli che ne diffusero la lezione, fu attraversata da grandi litigi e violente contrapposizioni ideologiche fin dai suoi primi decenni. Il Cristianesimo nel I secolo d.C. in Giudea era una corrente dell’Ebraismo, che si allargò rapidamente ai non ebrei («gentili») grazie alla predicazione di apostoli come Paolo di Tarso. Si rese necessario quasi subito di fissare un canone che è alla base delle Sacre Scritture giunte fino a noi. Nei primi secoli circolavano molti Vangeli che finirono con il non essere riconosciuti e definiti apocrifi, ma nel 200 d.C. il sistema delle Sacre Scritture era già codificato nelle sue linee portanti.

In epoca precostantiniana i padri della Chiesa avviarono le grandi discussioni teologiche, mentre gli apologisti narrarono le vicende dei martiri. Si diffusero però contemporaneamente una quantità inverosimile di eresie, ovvero di visioni distorte e personalizzate dell’insegnamento cristiano. A seguirle tutte c’è da farsi venire il mal di testa: montanismo, manicheismo, arianesimo, nestorianismo, donatismo, per non citarne che alcune, crearono conflitti anche violenti fra i cristiani. Dopo la più pesante delle persecuzioni, quella di Diocleziano, giunse finalmente Costantino (280-337) intelligente, astuto e deciso a sopravvivere in una corte piena di insidie. Nel 312 vince alle porte di Roma contro Massenzio e diviene padrone dell’Impero. Nel 313, a Milano, con un editto chiude l’epoca delle persecuzioni e dona libertà di culto e diritti pieni a tutti i cristiani. L’editto non porta però pace fra i cristiani perché le eresie continuano a fiorire e quella ariana minaccia la sostanza stessa del cristianesimo negando la divinità di Cristo. Costantino, rendendosi conto che la Chiesa cattolica era ormai una costola dello Stato, intervenne (e fu la prima volta per un imperatore) con atti dalla precisa valenza teologica. Con lui inizia quel tempo, durato secoli, in cui un sovrano secolare assume un ruolo attivo nell’elaborazione teologica cristiana. L’imperatore cominciò ad agire con la forza contro gli eretici, affidando la disciplina al vescovo di Roma, ma durante il suo regno si accelerano conflitti religiosi che portano a scontri, a tratti cruenti, tra Chiese/comunità cristiane, in precedenza distinte da problemi per lo più, di prassi liturgica.

Fin dai primi anni dopo Cristo la riflessione teologica cristiana si sviluppa a partire da due presupposti: la fede nell’unicità e nella trascendenza di Dio e la divinità del Cristo-Figlio di Dio. Il problema della divinità di Cristo agita però le menti dando luogo a interpretazioni teologiche molto articolate che spesso sfociano in eresie. Fra le tante, l’eresia ariana, destinata a perdurare per molti secoli fino all’Alto Medioevo. Il prete Ario, di origini libiche, parlava di un solo Dio, ma negava la piena divinità di Cristo, considerandolo una creatura inferiore al Padre.

Le fazioni ecclesiastiche crebbero a tal punto da indurre all’apertura di vari sinodi e di un consiglio ad Antiochia nel 324. Tutte queste riunioni furono inutili, la confusione crebbe. Nel 324 Costantino scrive una lettera ai vari capi di fazioni per invitarli alla concordia, ma con poco successo. L’eresia ariana intanto dilagava anche fra membri della famiglia imperiale e sant’Alessandro di Alessandria reagì agli scritti di Ario avvisando gli altri vescovi dell’Africa del Nord del fatto che Ario stava agendo contro la disciplina ecclesiastica. La questione si fece così ingarbugliata che nella tarda primavera del 325, Costantino convoca a Nicea un concilio a cui partecipa un indeterminato numero di delegati di tutte le Chiese dell’Impero: di sicuro oltre duecentocinquanta tra vescovi, corepiscopi (vescovi di campagna), presbiteri, teologi e laici non battezzati. La cosa è ritenuta di tale importanza che Costantino concede ai partecipanti l’utilizzo del «cursus publicus» (mezzi di trasporto della posta imperiale) per raggiungere Nicea e prende parte attiva al concilio: è questa la prima volta in cui si può sostenere con certezza che un imperatore romano presenzia ai lavori di un sinodo.

Senza addentrarci nella giungla delle discussioni teologiche che si svolsero a Nicea, nelle quali forse solo Gesù Cristo in persona avrebbe potuto districarsi, le correnti lottarono fra di loro (e anche vivacemente) al fine di imporre ciascuna le proprie formule di fede. Si giunse alla costruzione del cosiddetto Credo niceno, che molti di noi conoscono a memoria e che si recita da 1.700 anni, sempre uguale, durante tutte le messe. Almeno otto sono i punti fondamentali che ne definiscono i parametri: 1) Dio è creatore di tutte le cose e il «logos» diviene inequivocabilmente «Unico Signore», unico «generato» dal Padre e della stessa essenza; 2) vengono bandite frasi ambigue e interpretabili grazie all’aggiunta di espressioni come «Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero»; 3) viene esclusa e vietata la dottrina della generazione del Figlio; 4) Cristo scese dal Cielo per la nostra salvezza e si incarnò nella Vergine Maria per opera dello Spirito Santo; 6) per noi fu crocifisso e sepolto; 7) il terzo giorno resuscitò secondo le scritture; 8) salì al cielo ove siede a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Mica poco.

Il testo fu votato a larga maggioranza, si dichiararono contrari, secondo le fonti, solo una ventina di vescovi. Ario fu condannato.

Antico pittore russo, «Concilio di Nicea», Cattedrale di Kyiv

Il Credo niceno è il testo di una Chiesa più evoluta rispetto a quella degli Apostoli, una Chiesa che ha sentito i suoi dogmi minacciati da parecchi avversari e prende le sue precauzioni. Ogni parola del Simbolo niceno ha un peso anche se non muta nulla rispetto ai Vangeli: ci si limita a fare precisazioni e a fissare definizioni contro le quali era ormai impossibile andare.

Al Concilio, fra i tanti vescovi pare fosse presente anche Nicola, vescovo di Myra, che noi conosciamo come il veneratissimo san Nicola da Bari (270-343), patrono della Russia, della Grecia e anche dell’Ucraina (la storia è curiosa e piena di contraddizioni), nonché, trasformato dalle leggende, in santa Claus e alla fine in Babbo Natale. La tradizione vuole che durante il Concilio Nicola, sdegnato per la dottrina eretica di Ario, lo colpisse con uno schiaffo. Ario se ne lagnò con l’imperatore Costantino, che fece incarcerare Nicola e lo spogliò delle vesti episcopali. Durante la notte però gli apparvero in carcere Cristo e la Vergine, che gli riconsegnarono il Vangelo e l’«omophorion» (un paramento liturgico, Ndr), simboli della sua dignità. È solo una leggenda, ma è presente in uno scritto dell’VIII secolo ed è raffigurata più volte dal Medioevo fino ai nostri giorni.

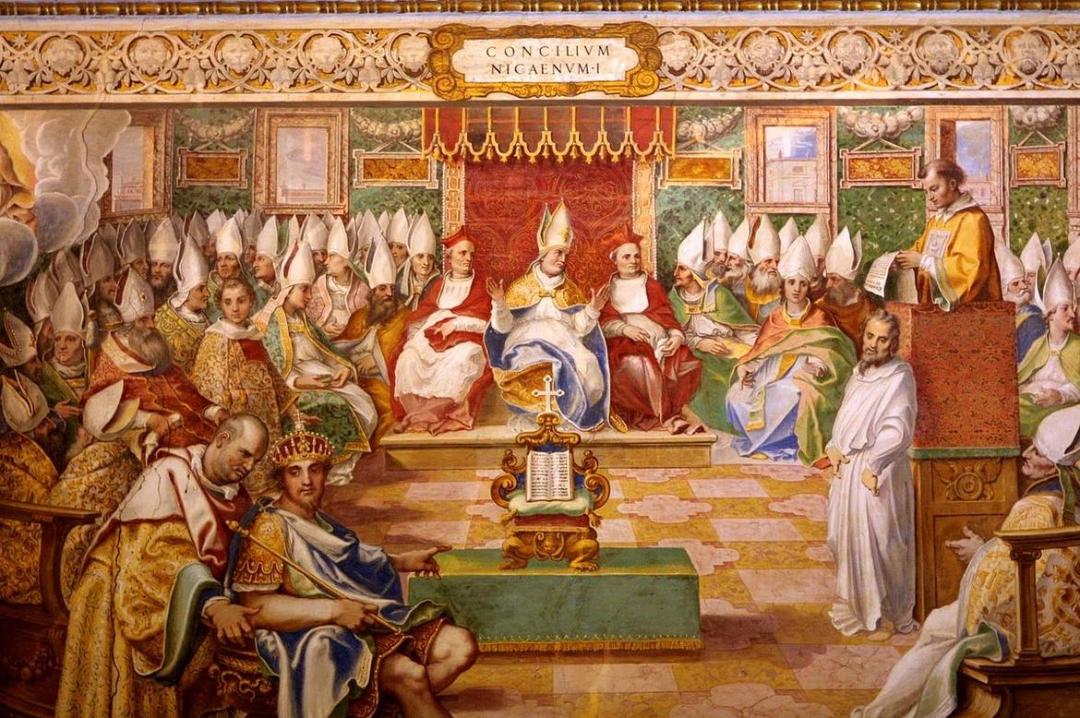

Ma quali furono le conseguenze del Concilio di Nicea sull’arte? A parte l’infinita quantità di icone bizantine, spesso di altissimo livello, che raffigurano il Concilio stesso in tutto il suo splendore, ci sono decine di affreschi, sparsi fra Occidente e Oriente, che riproducono i padri conciliari intenti a discutere: ne ricordiamo solo due, quello maestoso della Biblioteca Apostolica Vaticana dipinto da Cesare Nebbia, e l’affresco bellissimo, di epoca secentesca, che decorava la cattedrale di Kyiv e che non sono sicura sia ancora in piedi. Ci sono poi incisioni, dipinti di tutte le epoche, illustrazioni, immaginette sacre.

Il Concilio di Nicea stabilì il Simbolo niceno come una professione di fede: il fatto sarà in seguito fondamentale per definire il contenuto e il significato delle immagini sacre e per condannare l’iconoclastia durante il successivo Concilio di Nicea del 787 d.C. La condanna dell’arianesimo, inoltre, stabilì la dottrina sulla natura di Cristo: un fatto che in futuro avrebbe influenzato l’arte religiosa, fornendo la base teologica per la descrizione del Cristo come Dio incarnato. Senza il Credo niceno non ci sarebbero stati i grandi Cristi Pantocratori che adornano le absidi di moltissime chiese e cattedrali italiane ed europee e non ci sarebbe stata neanche la Cappella Sistina di Michelangelo, che del Credo è una eclatante esemplificazione, considerato che il Credo comincia con «Credo in Dio padre Onnipotente creatore del cielo e della terra» e con il concetto che quel Dio che era Dio «prima di tutti i secoli, luce da luce, generato e non creato». E il presepio con il Dio incarnato e neonato non sarebbe stato inventato nemmeno da Francesco.

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, particolare dell’affresco della volta del Battistero di San Giovanni a Siena

Giovanni Gasparro, «San Nicola da Bari schiaffeggia Ario», 2026, Vienna, collezione privata. © Archivio Pedicini

Particolare degli affreschi nella Chiesa di San Valentino a Breno (Bs)

Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, particolare dell’affresco della volta del Battistero di San Giovanni a Siena

Sono relativamente rari gli affreschi e i dipinti che in qualche modo raffigurano il Credo. Citiamo quelli del Battistero di Siena di Lorenzo Vecchietta che lo presentano riassunto in quattro vele della volta, quelli di Breno (Bs) nella Chiesa di San Valentino (datati 1500), con apostoli che recano cartigli del Credo: sono solo alcuni esempi di un repertorio di simili iconografie presenti in molti altri luoghi d’Italia. Una preziosa tavola d’argento con il Credo era stata commissionata da papa Leone III l’Isaurico (750 -816) e posta sull’altare di san Paolo nell’antica Basilica di San Paolo fuori alle mura a Roma.

Ci sono poi figurazioni fatte per fare impazzire i fedeli più devoti come le stampe del tedesco Daniel Hopfer (1471-1536) che, costeggiando la riforma luterana, crea una sorta di tabellone con una spiegazione a fumetti del Credo così ingarbugliata e farraginosa da far pensare con simpatia alle maledizioni di Vasari contro i tedeschi e la loro arte. E non è meno inquietante la cinquecentesca «Mano mnemotecnica per memorizzare gli articoli del Credo» fatta apposta per scolari che non hanno studiato e si scrivono tutto sulle dita. Resta il fatto che questi lavori che illustrano il Credo hanno una forte valenza didattica e devozionale, in quanto aiutano i fedeli (o almeno ci provano) a interiorizzare i dogmi della fede cristiana.

Daniel Hopfer, «Il Credo, primo articolo (La Creazione)». © Bologna, Pinacoteca Nazionale, Gabinetto Disegni e Stampe

Il Concilio di Nicea fu dunque molto importante per l’arte, anche se noi oggi non siamo più abituati a parole inconsuete che, come racemi dorati, si distaccano dal fondo dei secoli e ci parlano di Dio, di Creazione, di Incarnazione, di Giudizio, di Vita e di Morte. Evidentemente c’è dell’altro nell’universo oltre al nostro futile scorrere di un flusso infinito di schermi e ai nostri piccoli desideri e alle nostre frenesie fatte di polvere.

Anticamente, durante la Quaresima, il vescovo recitava il Credo e lo spiegava, chiedendo ai neofiti di impararlo a memoria. Questo era il giorno della «redditio symboli», cioè della recita pubblica del Credo. Nel giorno precedente il battesimo avveniva la consegna e i catecumeni dovevano recitare a memoria il Credo per essere battezzati. Quando si cominciò a mettere per iscritto la preghiera del Credo, il gesto divenne ancor più simbolico. La tavoletta sulla quale stava scritta la preghiera veniva infatti spezzata e il catecumeno si impegnava a imparare a memoria la parte in suo possesso. Nel giorno del battesimo, il symbolo, cioè la tavoletta spezzata, veniva riconsegnata al presbitero e il catecumeno recitava a memoria il Credo, prima di ricevere il battesimo.

Non so quanti conoscano ancora il Credo, che è da considerarsi come una sorta di carta d’identità del cristiano, ma sappiano che nel recitarlo ci si lega ad un lunghissimo e sinuoso ramo fiorito di preghiere che attraversa i secoli e che, forse, ci può anche portare a bussare alle porte del Cielo.

Mano mnemotecnica per memorizzare gli articoli del Credo

Altri articoli dell'autore

Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa

Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo

Un’inchiesta fra scrittori, esperti, studiosi e conservatori di musei nazionali e internazionali rivela che la storia dell’arte è un gioco troppo bello per essere lasciato solo agli storici d’arte