Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliOgni anno si spostano (sarebbe meglio dire «pascolano»...) all’interno del Palazzo Ducale di Venezia oltre un milione di visitatori: è infatti il terzo museo più visitato d’Italia. Andare a Venezia e non vendere Palazzo Ducale è come andare a Roma e non vedere il Colosseo o il papa. La prima sensazione che lascia questo edificio è di sgomento: troppo di tutto. È la quintessenza della storia di Venezia: dimora dei Dogi, sede di governo, luogo di giustizia, archivio storico. È una parte fondante della storia di Venezia, dell’Italia, dell’Europa e dei legami fra Oriente e Occidente. Stanze iperdecorate, dorate come reliquiari, inglobano nelle pareti centinaia di enormi teleri dipinti da tutti i più importanti pittori vissuti nella città in tutti i secoli: Tiziano, Tintoretto, Palma il Giovane, Veronese, Tiepolo, tanto per dirne soltanto qualcuno. Mentre procedete storditi da tanta grazia, dalle alte pareti si affacciano a guardarvi Dogi cigliuti e a volte decrepiti, belle donne seminude dalle grandi cosce e grandi seni in grado di allattare mezza città, divinità antiche occupate in amori e intrighi, Madonne delicate con contorni di santi e gerarchi veneziani in posa, allegorie a volte simili a rebus, apoteosi e episodi storici in cui Venezia ha sempre l’ultima parola, battaglie (navali o di terra) dove i veneziani vincono sempre. All’uscita, dopo almeno due ore buone che trottate in quel labirinto di stanze, la cosa migliore che vi possa capitare è di essere ubriachi fradici come quel calabrone di una poesia di Corrado Govoni che si era mezzo annegato nel calice di un fiore. Ecco, si può annegare in un palazzo d’oro, uscirne coperti dalla polverina dorata dei secoli e tentare poi di spolverarsela di dosso, che intanto non andrà più via tutta. Perché si attacca direttamente all’anima.

Rassicuratevi però, la pubblica tranquillità non viene toccata più di tanto da una visita di questo tipo, e almeno i tre quarti dei visitatori, se interrogati, sono sicura che non saprebbero descrivere che cosa hanno visto se non con frasi di banalità su stanze dorate et similia: discorsi artistici, storici, politici prossimi allo zero. Osservate per credere, sedetevi dieci minuti e guardate che cosa capita anche solo nello sterminato salone del Maggior Consiglio: tutti camminano facendosi selfie, che cosa possono vedere e capire? Ancor meno si occuperanno, se non per un eletto resto di Jahvè, della raffinata quadreria che il Palazzo ospita. Impensabile con tutta quella massa di cose da digerire.

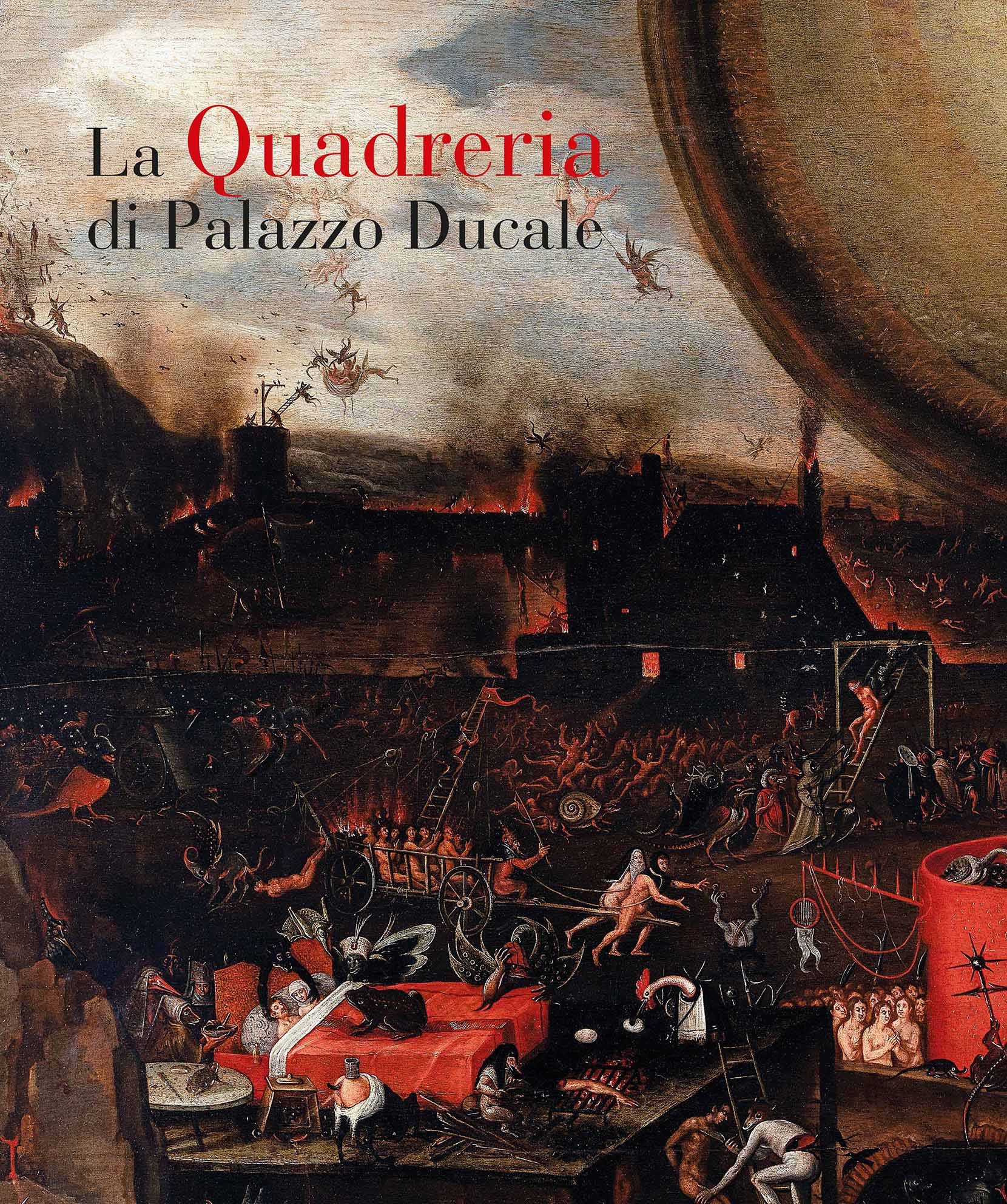

Al Palazzo Ducale sono stati dedicati, a partire dal XIX secolo, decine di libri di ogni genere e gli storici dell’arte di tutto il mondo non si sono fatti mai mancare l’occasione di studiare o precisare la storia di quadri e decorazioni dell’edificio in centinaia di saggi che hanno impollinato le riviste d’arte di tutto il mondo. La Fondazione Musei Civici di Venezia pubblica ora un bel volume, intitolato La Quadreria di Palazzo Ducale, a cura di Daniele D’Anza e Elena Marchetti (160 pp., ill., Scripta Edizioni, Verona 2025, € 24), e ci presenta così qualcosa di molto antico e molto nuovo. Il nuovo allestimento della Quadreria, testimoniato già in fonti tardocinquecentesche, è iniziato nel 2022 e terminato nel 2023 sotto la cura del grande architetto Pier Luigi Pizzi a cui si deve il design che oggi caratterizza le sale. La Venice International Foundation ha offerto un supporto economico basilare a questo riordino.

Giambattista Tiepolo, «Nettuno offre a Venezia i doni del mare», Venezia, Palazzo Ducale, Nuova Quadreria

Celebre era la raccolta di opere d’arte del Palazzo Ducale e originava in primis dal lascito testamentario del 1615 del cardinale Domenico Grimani con sculture antiche e otto casse di dipinti. La collezione nei secoli seguenti crebbe comprendendo molti apprezzati dipinti fiamminghi di Hieronymus Bosch e altri attribuiti a Henri Met de Bles detto il Civetta (oggi ricondotti a seguaci di Bosch). Molti quadri sono emigrati alla Galleria dell’Accademia, come le celeberrime ed emozionanti «Quattro visioni dell’Aldilà» di Bosch, dove il pittore ci appare attualissimo e illustra con precisione una di quelle esperienze di premorte su cui molti scienziati concentrano oggi le loro attenzioni.

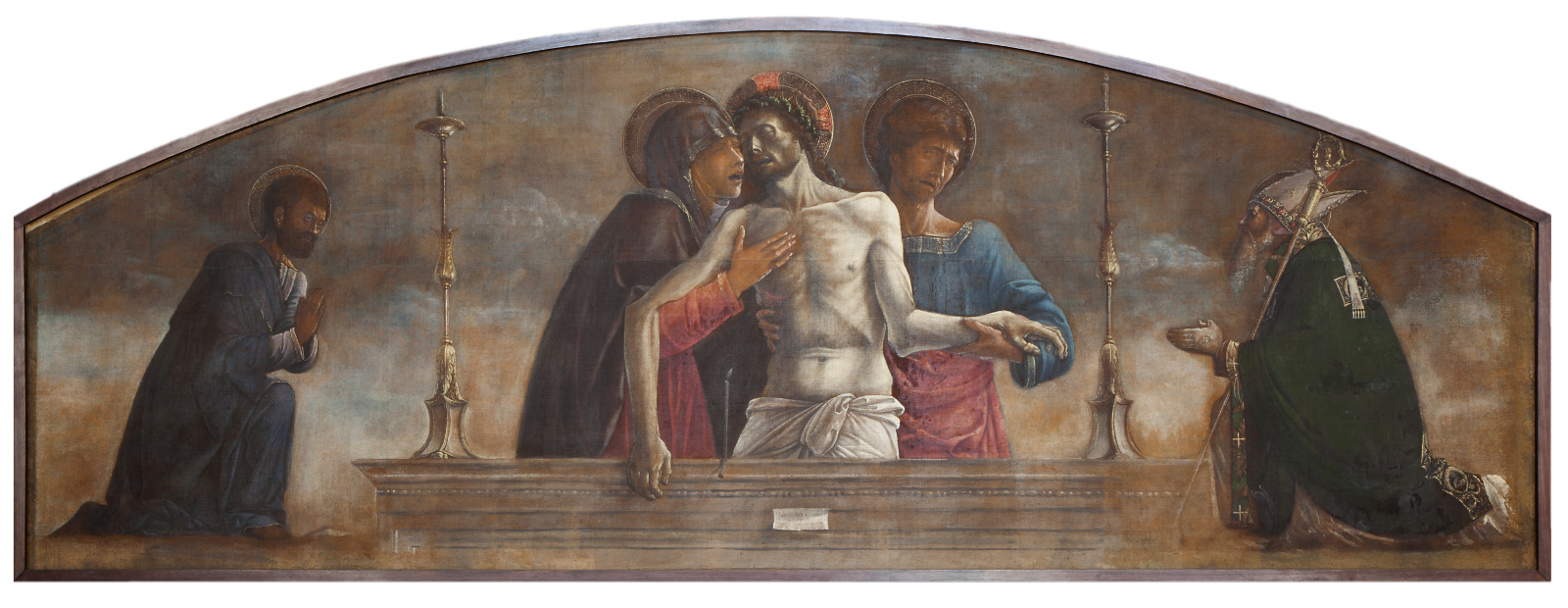

Nella Pinacoteca di Palazzo Ducale sono rimasti comunque un bel numero di quadri. Vi ruggiscono parecchi leoni di San Marco, opere di Jacobello del Fiore, Donato Veneziano e, il più bello e il più fiero di tutti, quello di Vittore Carpaccio che è un vero e proprio programma politico con un leone dai denti umani, gli occhi gialli da extraterreste che sbucano fuori, ali iridate, zampe forti con unghie minacciose e uno sfondo che è tutto quello che voleva essere Venezia: palazzi ricchi e preziosi come trine e mare aperto carico di galere. Fra i fiamminghi spicca ancora Quentin Metsys con un «Ecce Homo» di conturbante intensità, con l’innocente Cristo circondato da malvagi così cattivi da essere odiabili in presa diretta. E ancora un «Compianto sul Cristo morto» di Giovanni Bellini da annoverare fra i suoi capolavori. Una tempera su tela che è una preghiera fatta immagine: commovente, espressiva, mistica nella sobrietà dei suoi mezzi pittorici.

L’elenco è lungo e passa tutta la storia dell’arte veneziana, ma non possiamo dimenticare un quadro del Tiepolo dalla bellezza travolgente: «Venezia riceve da Nettuno le ricchezze del mare». Era il 1758 quando Tiepolo lo dipinse, mancavano 40 anni alla fine della Serenissima. Tutto quello splendore qui rappresentato si sarebbe di lì a non molto sciolto nel lungo e tetro tempo del potere austriaco, fino al 1866. Quell’incantevole Venezia bionda e regale era in realtà già malata e il suo bel corpo sarebbe presto andato incontro a un naturale processo di disfacimento. L’insensatezza dell’ultima classe dirigente veneziana, che non ebbe alcuna percezione dei pericoli mortali che si stavano addensando contro la Repubblica, avrebbe fatto il resto. Tuttavia ciò che Venezia aveva costruito nella sua millenaria storia, Palazzo Ducale compreso, restò come un mito che non morì con il suo ultimo doge.

Senza fretta, con un po’ di attenzione, gustatevi anche questa bellissima e raffinata Quadreria che spesso ospita pezzi che vengono da fuori e che da poco ha cominciato ad accogliere raffinate donazioni di privati. Venezia non rinascerà mai più e forse verranno tempi in cui nemmeno le dighe potranno salvare la città dall’inabissamento. Per adesso godetevi quello che c’è, evitate le folle (basta svoltare da piazza san Marco e in cinque minuti siete nel deserto), leggetevi questo godibile e dotto volume. E nel silenzio improvvisamente giunto, se farete attenzione, potrete sentire ancora, ma molto lontano, il ruggito del leone.

Giovanni Bellini, «Pietà», Venezia, Palazzo Ducale, Nuova Quadreria

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

In anteprima per «Il Giornale dell’Arte» la nuova monumentale monografia che lo storico dell’arte ha dedicato al più grande pittore francese di tutti i secoli, protagonista di un’avventura intellettuale e artistica senza pari tra Francia e Italia

Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa

Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo