Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliL’Aquila ha una star imponente e antichissima, confinata nel salone dove alloggia dal 1960, nella casamatta del bastione est del Castello spagnolo. È il mammut di Madonna della Strada, nome scientifico Mammuthus meridionalis. Tutti al suo cospetto si incantavano, fino al terremoto del 2009: da allora questo testimone dell’era del Pleistocene non è più comparso in pubblico.

Restaurato nel 2015 con 600mila euro stanziati dalla Guardia di Finanza e un approccio multidisciplinare che ha impiegato tecniche applicate all’arte e altre proprie della paleontologia, lo scheletro appartenente al MuNDA. Museo Nazionale d’Abruzzo è segregato poiché l’enorme castello è inagibile e in restauro. Il fossile «fu rinvenuto nel 1954 in una cava di argilla in una località presso Scoppito, nella conca aquilana che un tempo era un bacino lacustre, e risale a 1,3 milioni di anni fa», ricorda Maria Adelaide Rossi, direttrice del restauro e dell’allestimento del reperto per conto del Segretariato Regionale per l’Abruzzo, paleontologa, già in forze nella Soprintendenza per Chieti e Pescara, oggi in pensione e sempre attiva, mentre il Rup (responsabile unico del procedimento) è l’archeologa del Segretariato, Maria Rita Copersino.

Le ricerche condotte con il restauro hanno permesso di conoscere a fondo la storia dell’animale. «Lo studio delle ossa permette di stimare che in vita il mammut aveva un’altezza alla spalla di quattro metri e una massa corporea di oltre undici tonnellate, quasi il doppio dell’elefante asiatico attuale. Morì di vecchiaia a 55 anni circa, lo sappiamo dallo stato di usura dei denti, dice ancora la paleontologa. Lo contraddistingue la mancanza della zanna sinistra, persa in uno scontro. Grazie a uno stato di conservazione eccezionale l’esemplare è un riferimento per gli specialisti di tutto il mondo, tuttavia oltre al valore scientifico ha un forte legame con la popolazione e prima del sisma rappresentava la maggiore attrazione del museo. I bambini, le scolaresche, ogni aquilano ne ha un legame affettivo e un ricordo».

Adesso si intravede la fine della clausura. «Il completamento del progetto che ha interessato il Mammuthus meridionalis prevede l’allestimento che sarà realizzato dopo il completamento dell’impermeabilizzazione e del risanamento della sala. Prevediamo due diverse fasi di allestimento», fa sapere per iscritto Maria Adelaide Rossi: nella prima, più «snella», il Segretariato completerà il progetto finanziato dalla Guardia di Finanza; la seconda, più ambiziosa e complessa, la curerà il MuNDA e richiederà un finanziamento specifico.

«In questo secondo allestimento si vuole dare spazio anche ad altri due siti paleontologici che hanno restituito ancora importanti resti di mammut meridionale a Campo di Pile e di altri grandi mammiferi a Pagliare di Sassa, prosegue la paleontologa. I tanti studi e ricerche condotti in questi anni con specialisti paleontologi, geologi, paleobotanici e fisici nel territorio dell’Aquila ci hanno permesso di ampliare le conoscenze di questi luoghi, quando nel Pleistocene inferiore e all’inizio del Pleistocene medio (1.300mila e 700mila anni fa), elefanti, rinoceronti, ippopotami e grandi cervi dominavano quel paleoambiente. Con la paleontologia possiamo ricostruire il passato più lontano del territorio», conclude Maria Adelaide Rossi, ricordandoci implicitamente quanto conoscenza scientifica e umanistica siano indispensabili anche per la vita di tutti noi.

Mammuthus meridionalis. Foto di Mauro Vitale per il Segretariato Regionale dell’Abruzzo

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

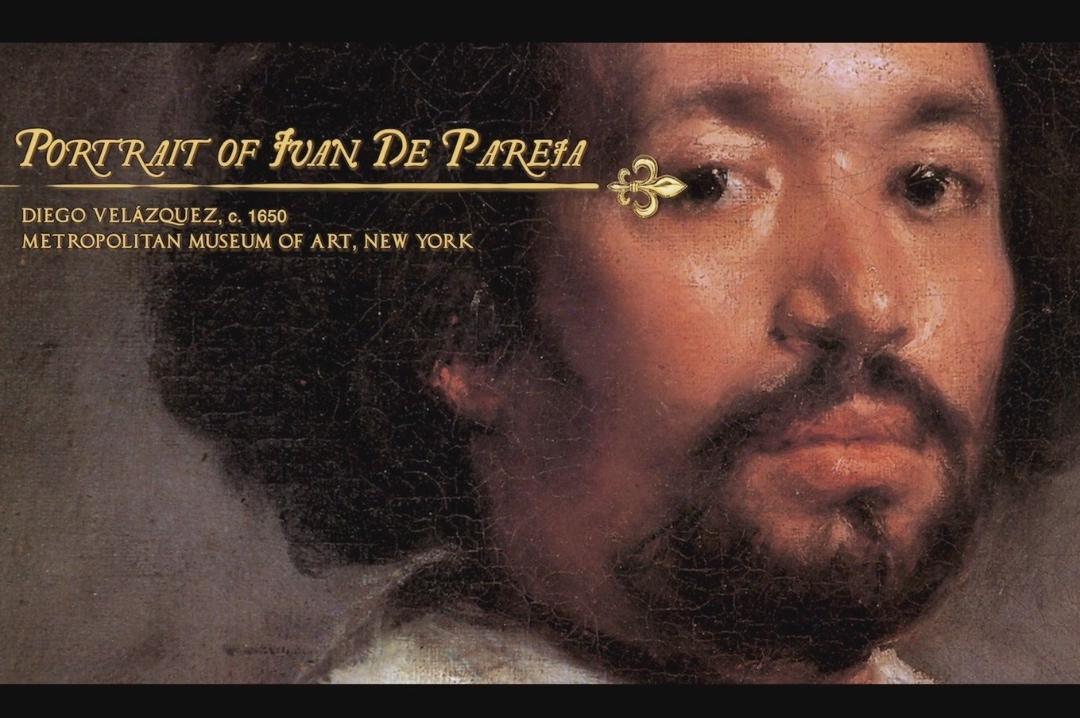

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»