Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Quasi cinque metri di base, oltre due di altezza; un fondo rilucente di foglia d’oro e un’impenetrabile siepe di alloro su cui si ritagliano le sode figure delle nove Muse, una statua di Venere, una figura maschile (certo Giove, che ingravidò per nove notti di seguito la povera Mnemosine, generando le nove sorelle) e, al centro, Apollo intento a suonare la cetra: la tavola del «Parnaso» (1948-53) di Achille Funi è, per l’impatto e per il fascino che emana, la grande protagonista sul piano visivo della mostra «Achille Funi: ’900 Classico e Rinascimentale», curata da Marco Fabio Apolloni e Monica Cardarelli e presentata da Laocoon Gallery & W. Apolloni prima nello stand monografico di Amart e ora (fino al 30 novembre 2023) nella galleria Mirco Cattai, in via Manzoni 12 a Milano.

Un momento felice questo, dopo anni di penombra, per il maestro braidense (nato a Ferrara nel 1890 ma vissuto per la gran parte della vita a Milano, dove fu fra i fondatori del «Novecento» sarfattiano e dove in seguito, docente a Brera, formò generazioni di allievi), che nella sua città natale è protagonista, fino al 25 febbraio 2024, della grande mostra «Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito», curata da Nicoletta Colombo, Serena Redaelli e Chiara Vorrasi per Palazzo dei Diamanti.

Quella di Milano è un’opportunità breve ma da non perdere per la qualità altissima delle opere esposte (due, previste qui, sono ora a Ferrara), tutte accompagnate da schede di Nicoletta Colombo, curatrice dell’Archivio Funi e figlia dello storico gallerista ed esecutore testamentario del pittore, Luigi Colombo. Fu proprio lui a recuperare il «Parnaso», un lampante omaggio di Funi alle composizioni di Raffaello in Vaticano, di Mengs in Villa Albani a Roma e di Appiani nella Villa Reale di Milano, che il maestro conservava nell’aula di Brera dove teneva lezione. Con questo, sono molti altri i lavori di assoluta qualità, come il dipinto «Venere latina» (1930), esposto alla Biennale di quell’anno, nel quale la dea (quasi una statua che si sta facendo carne fra melanconici frammenti di marmi antichi) è osservata qui dai poderosi legionari dei cartoni per l’affresco di San Giorgio al Palazzo, a Milano (in mostra anche lo studio, più delicato, per «San Giorgio», 1931, stesso cantiere).

Ci sono poi altri cartoni non meno impressionanti per quella così naturale identificazione di Funi nel mondo classico, da lui attualizzato però, tutte prove della qualità del suo disegno. Che perdurerà nel tempo: quasi michelangiolesco è il cartone per «La Battaglia» (1949-50) affrescata nel Municipio di Bergamo e impressionante quello del «Cristo crocifisso» del 1962 ca (Funi sarebbe morto nel 1972) per la chiesa dei Frati Minimi di San Francesco di Paola a Rimini, con quel sole preziosamente fiammeggiante e quella falce di luna, entrambi in eclissi, affiancati alla figura di un Cristo dall’anatomia perfetta.

Altri articoli dell'autore

Sul grande ledwall di Palazzo Citterio l’installazione dell’artista brasiliana intreccia arte digitale, scienza e memoria

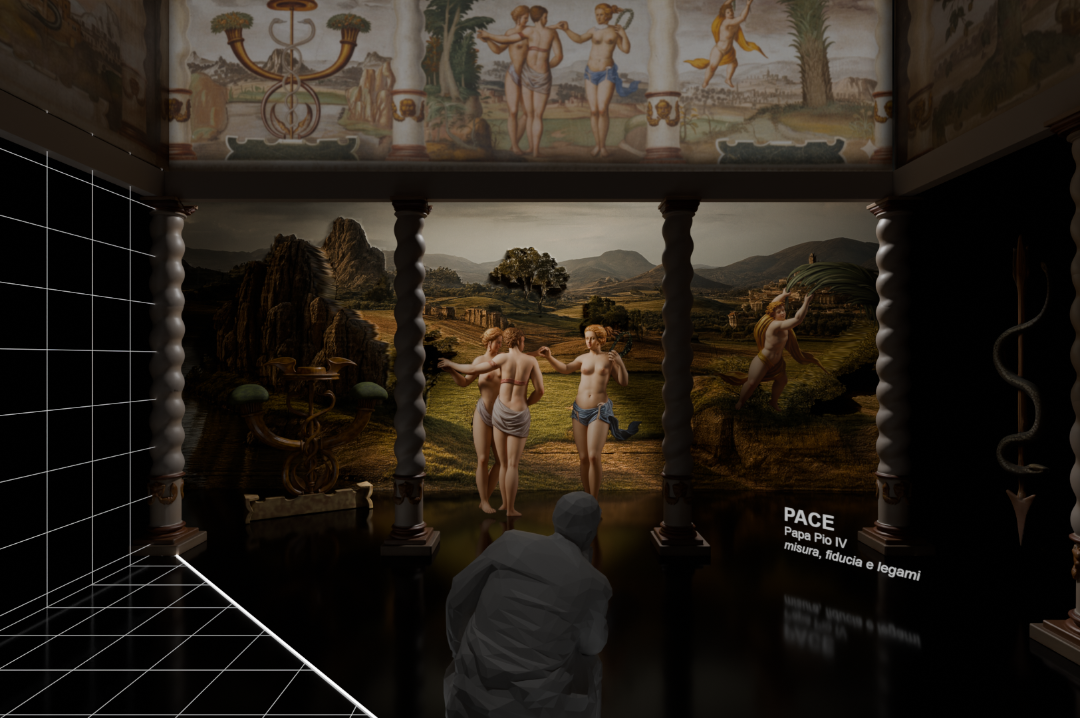

Si tratta di un’iniziativa, co-finanziata da «Innova Cultura», che si articola in due componenti complementari, concepite e sviluppate dalla società Accurat. Il progetto è stato realizzato per valorizzare e agevolare la fruizione del patrimonio archivistico dell’istituzione milanese

Dal 7 marzo nel Castello di Melegnano si potrà visitare la Sala degli Emblemi apprezzando ciò che è stato restaurato e anche ciò che non c’è più, ma che che viene «ricostruito» in modo innovativo

Si tratta di un disegno preparatorio, intercettato e acquistato sul mercato antiquario viennese, per una grande tela che il pittore francese realizzò per decorare una delle sale del Castello di Versailles