Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliChe Angela Vettese ami le sfide lo ha confermato assumendo la direzione di ArteFiera forse nel momento più critico attraversato dalla più longeva mostra mercato d’arte moderna e contemporanea italiana. Siccome è una tipa tosta, non si lascerà impressionare dallo scetticismo che circonda la fiera e neppure dal fatto che essa risulti tra i bocciati della «pagella» compilata dagli addetti ai lavori per la tradizionale «lavagna» del meglio e del peggio del 2016, pubblicata in questo numero di «Il Giornale dell’Arte».

Pretendere tutto e subito dalla neodirettrice sarebbe ingeneroso, perché recuperare il terreno perduto, come fa capire lei stessa nell’intervista in questo numero di «Vernissage», richiederà tempo. Qualcosa si vedrà già dal «numero 0», la cui «redazione» (il comitato selezionatore) è stata rinnovata anche includendo due non galleristi (Roberto Pinto e Maria Grazia Messina). Si preannunciano interessanti gli spazi dedicati all’editoria d’arte e alle gallerie indipendenti. Se poi in futuro la Vettese riuscirà ad aprire le porte alle arti applicate, come nei suoi progetti, questa potrebbe rivelarsi una mossa inedita e vincente. Ultima, ma non meno importante, anzi, di estremo rilievo per una fiera che ha troppo concesso in passato alla quantità perdendo in qualità, la drastica riduzione del numero di gallerie. La rassegna bolognese, peraltro, apre un anno fieristico italiano non privo di incognite riguardanti le sue principali concorrenti: interrogativi che non riguardano tanto Miart, passata dalla direzione di De Bellis a quella di Rabottini secondo una successione logica e naturale e quindi, riteniamo, al riparo da grandi scossoni, quanto Artissima. A Torino la Fondazione Musei e la giunta pentastellata hanno optato per la «trasparente» via del bando, finendo per perdere per strada Sarah Cosulich Canarutto, sotto la cui direzione la fiera torinese si è imposta definitivamente all’attenzione internazionale. C’è chi dice che la Cosulich Canarutto fosse «condannata» al licenziamento nonostante i successi ottenuti per ragioni politiche perché la «discontinuità» è tra gli slogan più amati dai grillini (la sindaca in persona, Chiara Appendino, aveva già chiesto e ottenuto la testa di Patrizia Asproni, presidente della Fondazione Torino Musei). Ma c’è anche chi sostiene il contrario, e cioè che il siluramento abbia colto di sorpresa la stessa assessora alla Cultura Francesca Leon nonché la Fondazione medesima, che avrebbero dato per scontata una riconferma. Altri ancora attribuiscono alla Fondazione Crt, potente e munifico partner di Artissima, la responsabilità (almeno in parte) dell’inatteso cambio al vertice.

Ilaria Bonacossa, la nuova direttice, rileva un’eredità pesantissima e alcuni problemi: quelli legati a una sede defilata rispetto al centro cittadino, agli stretti legami tra una manifestazione commerciale privata e la pubblica amministrazione (la politica, è noto, può letalmente nuocere quando s’infila in questioni culturali e commerciali) e a un affollamento fieristico e festivaliero difficilmente sostenibile nella «settimana dell’arte» del novembre torinese. La compresenza di Artissima, Flashback, The Others, Nest, Paratissima e la futura Flat è spettacolare e «fa indotto», ma è qualitativamente e percettivamente dispersiva (anche sotto il profilo del fatturato). Non sempre «fare sistema» produce esiti positivi e non sarebbe male pensare a due «artweek» torinesi, una in primavera e una in autunno. Soluzione, questa, tanto più necessaria quanto più è evidente la polifonia (e la dissonanza) della produzione artistica oggi e del suo sistema, che non può più rinunciare né allo chic né ai canali più sgarrupati.

Quanto a Sarah Cosulich Canarutto, è diventata un nome appetibile per qualsiasi fiera di grandi ambizioni. È «fanta arte», ma se dovesse un giorno approdare a Miart, il suo know how internazionale potrebbe sottrarre ad Artissima il suo fiore all’occhiello, vale a dire la forte adesione di gallerie straniere, con prevedibili conseguenze per Torino, che dopo il Salone del Libro perderebbe un altro pezzo importante del suo «sistema cultura».

E Bologna? Angela Vettese ricorda che comunque resta la fiera più visitata, più favorita dalla posizione geografica e più concreta sotto il profilo del venduto. Parte, dunque, da alcuni non trascurabili punti di forza, soprattutto se la città saprà riscoprire la sua tradizione aperta alla cultura e alla contemporaneità: a Bologna nacquero nel passato prossimo numerose gallerie protagoniste sul doppio fronte del moderno e del contemporaneo. Si trova, in sostanza, nella stessa posizione del Renzi post referendum: reduce da una sconfitta frutto anche di anni di crisi interna al partito, ha dalla sua un serbatoio sicuro di un 40% di consensi. La nuova direttrice ha le carte in regola (a occhio diremmo più di Matteo Renzi) per non disperdere e anzi fare tesoro di quel patrimonio di consensi: in questi mesi di preparazione, del resto, ha dimostrato di poter coinvolgere le forze politiche e commerciali mantenendo entrambe a una non troppo invasiva e impositiva distanza.

Altri articoli dell'autore

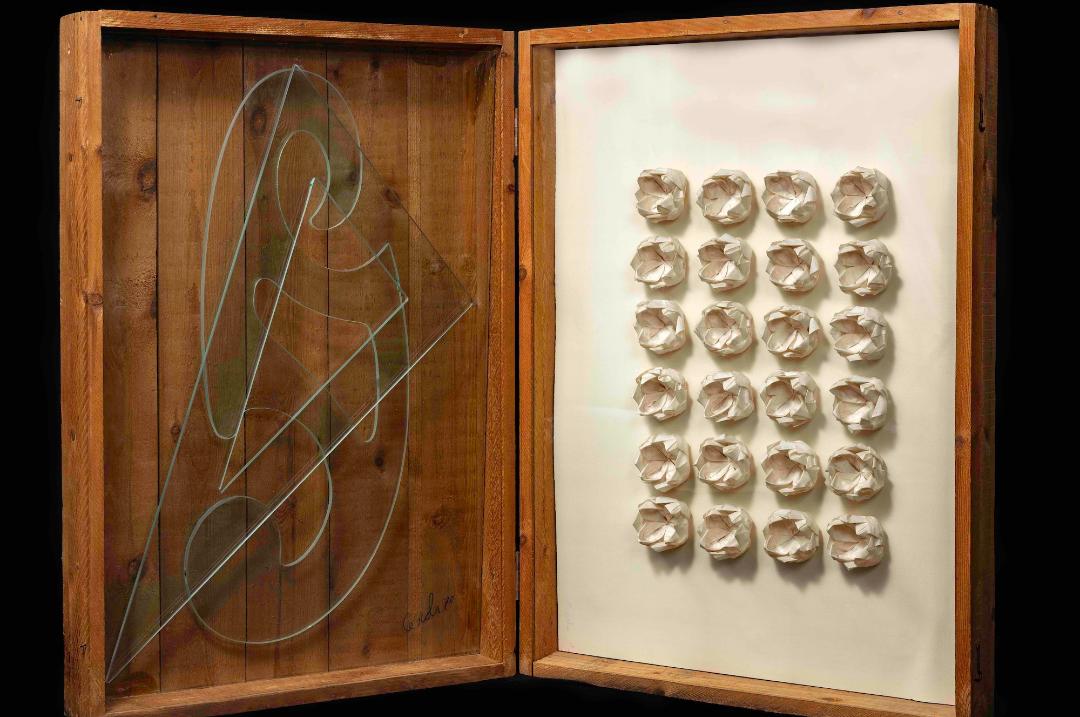

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

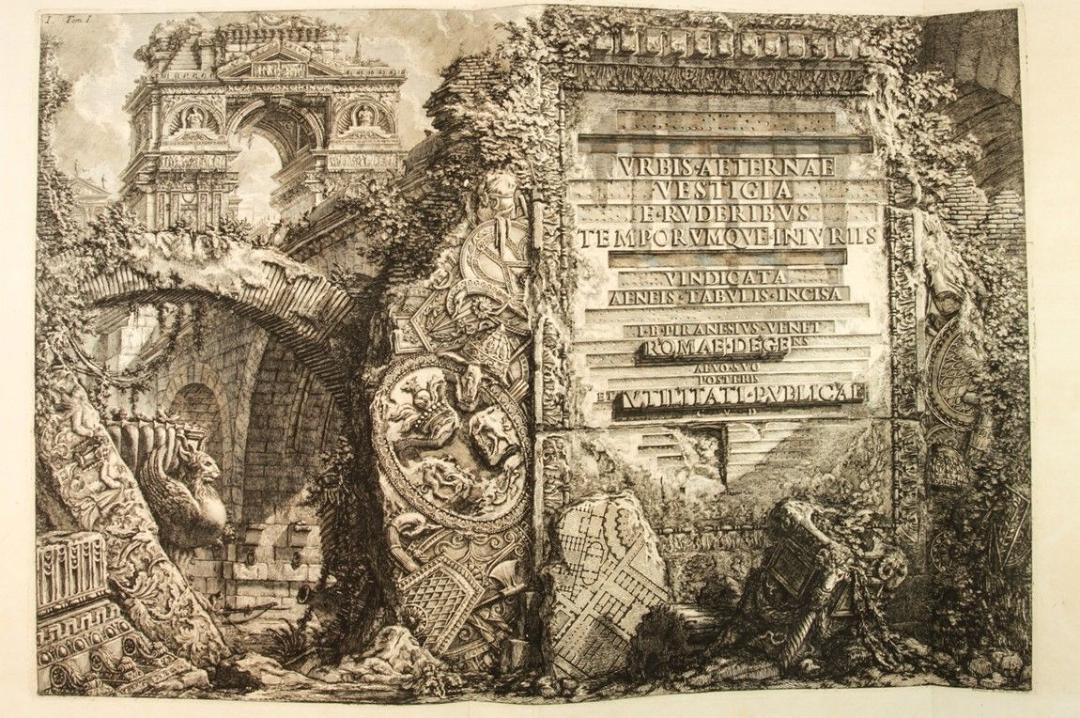

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Una mostra alla Pinacoteca Agnelli di Torino è la nuova tappa della lunga rivincita della pittrice americana scomparsa nel 1984. Nei suoi quadri, i volti e le contraddizioni di una città, New York, divisa tra celebrity ed emarginati. Una grande artista a lungo incompresa o una mediocre ritrattista rilanciata dal neofemminismo e dalle mode?

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai