Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Melania Lunazzi

Leggi i suoi articoliIl 3 e 4 novembre si tengono a Venezia due giornate di studio dedicate alla riscoperta del pittore Giovanni Antonio Fumiani (Venezia, 1643-1710), la cui parabola biografico-artistica presenta ancora molti punti oscuri per la poca documentazione esistente. La sua opera più nota è il monumentale soffitto per la chiesa di San Pantalon a Venezia, una eccezionale composizione di più teleri (una sessantina) che copre una superficie di circa 450 metri quadrati in cui è raffigurata un’affollata scenografia ambientata tra cielo e architetture con il «Martirio e gloria di San Pantaleone», un’opera realizzata nell’arco di vent’anni che è tra le più grandi esistenti al mondo.

Peculiarità di Fumiani, che si formò a Bologna nella bottega di Domenico Ambrogi, specialista in quadratura e prospettiva, era quella di realizzare da solo sia le quadrature sia le figure dei suoi dipinti, dipingendo «sfondati» di notevole profondità diversamente da altri autori che si affidavano a quadraturisti ad hoc. Cuore e motore della doppia giornata di studi è il restauro della grande tela con «San Rocco distribuisce i suoi averi ai poveri» esistente sul soffitto dell’aula della chiesa di San Rocco, concluso un anno fa e finanziato dalla Scuola Grande di San Rocco, di cui Fumiani fu confratello. L’opera ha rivelato il grande talento dell’autore e la sua raffinata capacità coloristica, sminuita dalle condizioni di luce a cui era esposta la tela in seguito al rifacimento dell’edificio e alla ricollocazione della tela stessa. Per la chiesa di San Rocco, Fumiani realizzò anche il dipinto «Gesù scaccia i mercanti dal tempio» e, a fresco, la cupola sullo scalone della Scuola con un’«Allegoria dei meriti religiosi e assistenziali della Scuola di San Rocco». Per la sagrestia della chiesa di San Nicolò della Lattuga, che sorgeva vicino alla chiesa di San Rocco ma fu demolita dopo le soppressioni napoleoniche, il pittore dipinse un fregio con «Santi francescani» collocato sopra gli stalli: l’opera oggi è divisa tra le Gallerie dell’Accademia (in due parti) e la Fondazione di Venezia, e nella primavera 2026 verrà ricomposta ed esposta presso la Scuola di San Rocco.

Fumiani lavorò moltissimo a Venezia, ma anche per il Granduca di Toscana. «Le giornate di studio, recita il comunicato stampa dell’iniziativa, sono volte ad approfondire la figura dell’artista in relazione con la Scuola di San Rocco, con la città di Venezia, ma anche […] le competenze manifestate nei contesti in cui operò e le relazioni con altri esponenti del Barocco. Verrà anche analizzata la genesi e l’interazione del linguaggio della pittura, della scultura e dell’architettura nella costruzione prospettica e spaziale e negli arredi del presbiterio di alcune chiese barocche tra la fine del Seicento e i primi del Settecento».

La Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco è la sede dove si svolge la prima delle due giornate di studio, curate e coordinate da Amalia Basso, che conduce anche, assieme ad altri studiosi, l’itinerario veneziano in tre tappe di visita alle opere dell’artista previsto per il giorno 4 novembre. Conferiscono alla giornata di studi esperti delle università di Venezia e Verona e dell’Istituto Veneto per i Beni culturali, esecutore il restauro del soffitto in San Rocco. Presente anche Fabrizio Magani, direttore del Ministero della Cultura, Amalia Basso, Alfredo Baroncini, Paolo Bensi, Francesco Bergamo, Maria Agnese Chiari Moretto Wiel, Dino Chinellato, Paolo Delorenzi, Monica De Vincenti, Giorgio Fossaluzza, Gabriella Liva, Sergio Marinelli, Franco Posocco, Federica Restiani e Debora Tosato.

Una veduta della cupola dello scalone della Scuola Grande di San Rocco affrescata da Giovanni Antonio Fumiani

Altri articoli dell'autore

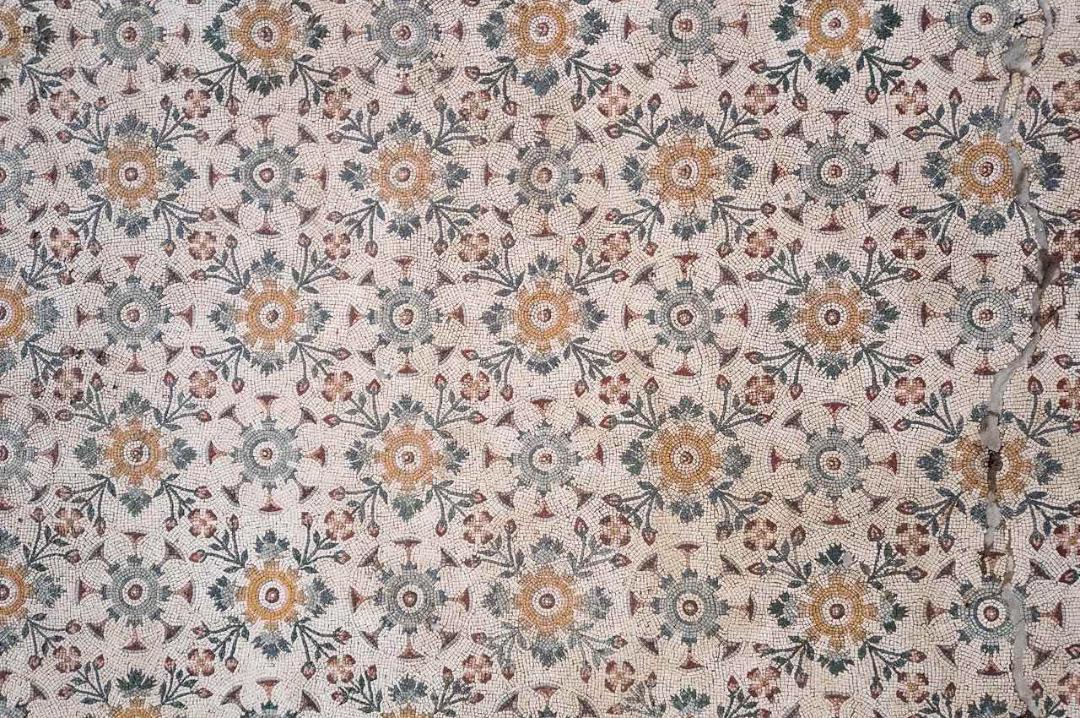

In primavera il raffinato mosaico, già venuto alla luce negli anni Sessanta, sarà inserito nel percorso di visita del sito friulano

Atteso da oltre vent’anni, oggi 18 dicembre apre i battenti il Museo Nazionale di Archeologia subacquea dell’Alto Adriatico con l’imbarcazione di età romana e il carico di anfore rinvenuti nel 1987 nelle acque antistanti la località balneare

Sono in corso riallestimenti e ammodernamenti delle zone esterne e dei sotterranei del Museo

L’enorme installazione immersiva occupa 100 metri di percorso, per un totale di mille metri quadrati di superficie, della rinnovata Galleria Bombi, che diventerà la galleria digitale più grande d’Europa