Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoli«Nessuno aveva ancora potuto vedere il Polittico della Beata Umiltà in questa luce, con i suoi colori ancora intatti, e i mille particolari che descrivono in un racconto magico la vita di Umiltà, eroina medievale» tiene a sottolineare Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi e promotore di un’iniziativa che potremmo definire di solidarietà culturale, arrivata a Faenza «come un simbolico risarcimento dopo le devastazioni subite dalla Romagna nell’alluvione del maggio scorso».

Ad essere prestata per una lunga esposizione nella Pinacoteca Comunale intitolata «Per Immagini e Colori. La storia di Santa Umiltà da Faenza nel capolavoro medievale degli Uffizi» (dal 31 ottobre al 3 marzo 2024) è, infatti, un’opera che assume un valore particolare per il suo legame con la storia della città, dove la protagonista è venerata e conosciuta, in quanto ne era originaria e tuttora ne è co-patrona, ma l’evento acquista un risalto ancora maggiore poiché questa è la prima presentazione pubblica della grande opera medievale di Pietro Lorenzetti (Siena 1280-1348), dopo l’impegnativo restauro che le ha restituito maggiore leggibilità.

Così, mentre la bella Pinacoteca civica faentina potrà vivere un momento di grande visibilità entrando nella rete degli Uffizi Diffusi (un progetto varato dallo stesso Schmid due anni fa con l’intento di espandere all’esterno l’operatività del prestigioso museo fiorentino, attraverso prestiti importanti ed esposizioni mirate), le 14 tavole a fondo oro, le cuspidi e la predella (22 elementi in totale) dello smembrato polittico troveranno qui in anteprima una nuova impaginazione, disposte sulla parete della sala del Medioevo e Rinascimento, grazie alla ricostruzione della loro corretta sequenza compositiva, ora consentita dall’approfondita analisi svolta contestualmente al restauro, che ha suggerito una collocazione degli elementi laterali diversa da quella un tempo adottata.

Il percorso di studio e recupero delle tavole, affidato all’Opificio delle Pietre Dure e allo Studio Scarpelli di Firenze, era iniziato quattro anni fa e, dopo l’iniziale rallentamento legato alla pandemia, si è poi sviluppato attraverso la diagnostica del supporto e della superficie dipinta, prima di approdare al consolidamento e alla delicata pulitura, che gli ha finalmente restituito piena leggibilità.

A descrivere la complessità del lavoro sono Patrizia Riitano e Alessandra Ramat dell’Opificio, responsabili della parte pittorica, le quali ricordano che «l’opera non era in condizioni conservative particolarmente critiche, ma risultava offuscata, soprattutto a causa di precedenti restauri, di vernici alterate e di numerosi ritocchi ottocenteschi, sia per quanto riguarda la doratura, sia nelle parti pittoriche», tanto che «fondamentali sono state la diagnostica preliminare come le riflettografie, che hanno consentito di evidenziare i ripensamenti dell’autore distinguendoli dagli interventi non autografi più tardi, sui quali poi si è lavorato analiticamente, decidendo di volta in volta se conservarli, perché comunque ben fatti e ormai storicizzati, o rimuoverli ».

Emerge, dagli studi effettuati dal team di lavoro (composto anche da Ciro Castelli e Luciano Ricciardi per il supporto ligneo) un’accurata conoscenza dei materiali adottati dal pittore sia per il supporto sia per i colori che «confrontati con altre opere di Lorenzetti appaiono in gran parte più poveri, probabilmente in sintonia con la tipologia della committenza e con il tema stesso di questo polittico che, pur essendo molto articolato, presenta una gamma cromatica limitata a poche tonalità prevalenti, tra il grigio e il rosa, e che in origine aveva probabilmente una carpenteria rifinita in semplice mecca su argento, come suggeriscono alcune tracce ritrovate sulle cornici», cosa che tuttavia non sminuisce la qualità tecnica e il pregio dell’esecuzione pittorica, della quale sono state riportate in evidenza le morbide sfumature dei panneggi e la minuziosa cura dei dettagli che ne fanno una sorta di «grande miniatura».

E davvero incantano i particolari di vita quotidiana che rendono concreta la narrazione, come i minuscoli bottoncini dell’abito della donatrice, il filo a piombo usato per controllare i lavori di costruzione del monastero voluto dall’intraprendente Umiltà, o le onde agitate del fiume che lei coraggiosamente ha attraversato a piedi: proprio quello stesso fiume Lamone che esondando ha causato la tremenda alluvione della primavera scorsa, dal cui disastro ora si cerca di uscire anche con il sostegno dell’arte.

Il restauro e la mostra sono stati finanziati da un cospicuo numero di privati italiani e internazionali: Arte Generali, Arterìa, Fondazione Prada, Principe Giovanni Alliata di Montereale; Altomani e Sons; Associazione Antiquari d’Italia; Lella e Roberto Bartoli; Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze; Sabrina Andreucci; Galleria Benappi, Torino; Berengo Studio-Murano; Katia Caradonna; Roberto Casamonti, Tornabuoni Arte; Cristian Contini e Fulvio Granocchia; Mario Cristiani; Rita De Donato; Exclusive Connection; Enrico Frascione; Fabrizio Guidi Bruscoli; Fondazione Enzo Hruby; Assia Karaguiozova; Leo France Srl; Massimo Listri; Sascha Mehringer; Lucia Meoni e Antonio Pettena; Federica Olivares; Sir Nicholas Penny e Lady Mary Crettier; Fondazione Giovanni Pratesi; Fondazione Stefano Ricci Onlus; Siân Walters-Art History in Focus; Helidon Xixha.

Altri articoli dell'autore

Il polo istituito nel 2023, comprendente Pinacoteca Nazionale, Museo Archeologico Nazionale, Casa Romei e Casa Minerbi, entra finalmente nella fase di autonomia, ma per la piena operatività ancora si attende la nomina degli organi di amministrazione

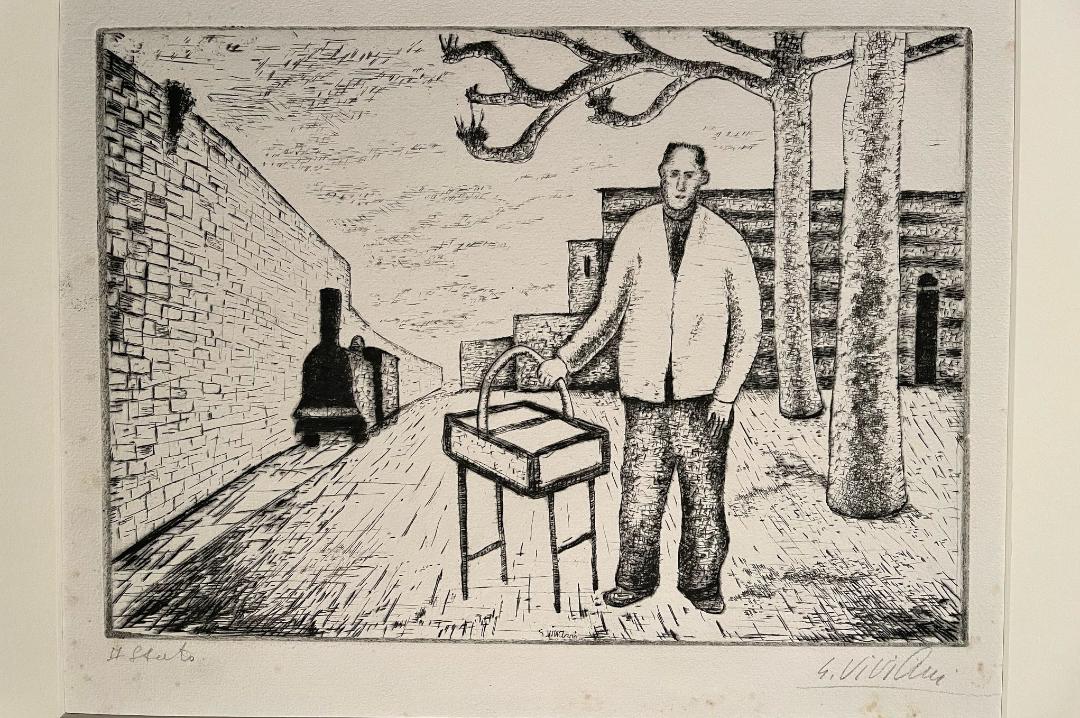

Le acqueforti di Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani sono riunite al Castello Malatestiano di Longiano

Lo storico dell’arte, esperto dell’arte tra Quattro e Seicento, è stato nominato alla guida dei musei della città natale del pittore emiliano, dove si trova la massima concentrazione di sue opere

La 54ma edizione della kermesse tra le più longeve d’Italia, afferma la sua vitalità riproponendo con convinzione la formula di allestimento diffuso nella regione storica del Montefeltro