Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

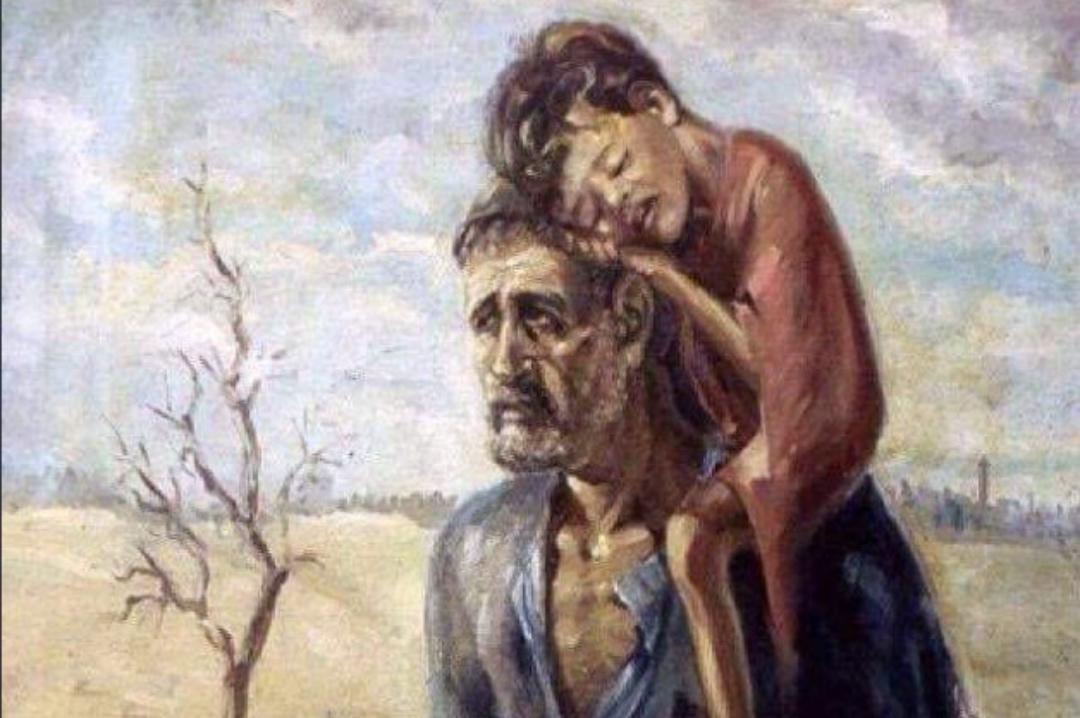

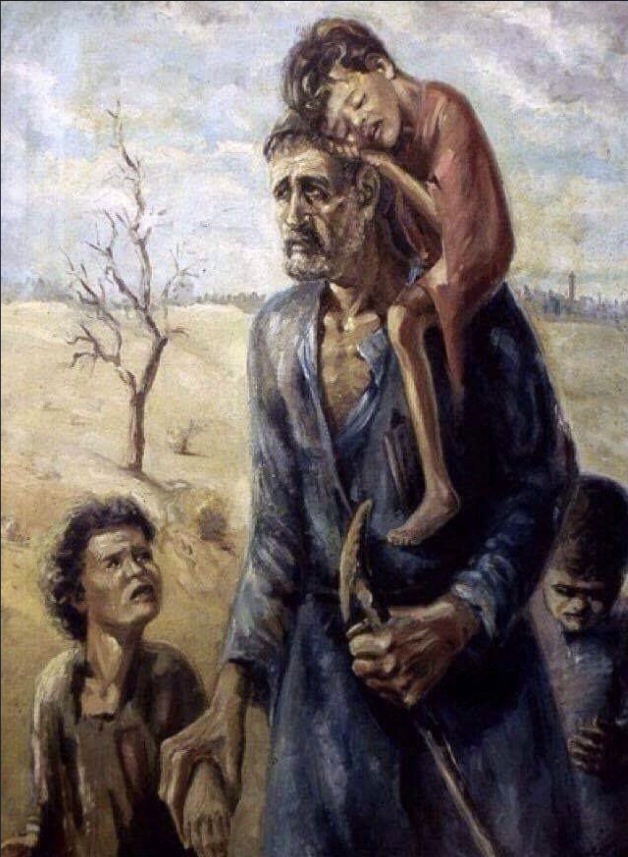

Leggi i suoi articoli«Ismail Shammout (1930-2007) [fu] uno dei più rinomati pittori palestinesi, membro dell’Olp, eletto nel 1969 primo segretario generale dell’Unione degli artisti palestinesi e due anni dopo segretario generale dell’Unione degli artisti arabi. Questi ricorda come “il 13 luglio [1948, anno della creazione dello Stato di Israele e, per i palestinesi, della “Nakba”, l’esodo forzato, letteralmente la catastrofe, Ndr], le truppe ebraiche cacciarono la gente dalle loro case e dalla città sotto la minaccia delle armi”. Tra le sue più famose opere c’è il quadro “Verso dove...?”, che descrive proprio la fuga da una città palestinese, identificabile per il minareto, di un uomo anziano, con un bastone da passeggio nella mano sinistra, mentre con la destra afferra il polso di un bambino. Sulle sue spalle c’è un bambino addormentato, mentre dietro di loro c’è un terzo bambino che cammina da solo, anch’egli in lacrime». Così scrive Arturo Marzano nel suo Storia di Gaza Terra, politica, conflitti, in uscita in libreria il 21 ottobre per il Mulino (200 pp., ill. col e b/n, € 24). Si tratta del primo volume di un autore italiano a ricostruire la storia della «Striscia di Gaza» dal XIX secolo ai giorni nostri. Arturo Marzano (che insegna Storia e istituzioni dell’Asia nell’Università di Pisa e ha pubblicato, tra l’altro, Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a oggi per Carocci nel 2017 e Terra laica. La religione e i conflitti in Medio Oriente per Viella nel 2022), in questo volume critica la visione semplificata e semplicistica che finisce per identificare Gaza esclusivamente con un luogo di desolazione o la sua popolazione con Hamas, scegliendo di raccontare una vicenda che non è solo politica e militare, ma anche culturale, demografica, sociale ed economica. Pubblichiamo uno stralcio dall’Introduzione di Storia di Gaza Terra, politica, conflitti, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, il Mulino.

(...) Scrivere questo volume è stato estremamente difficile, intellettualmente ed emotivamente. E mentre lo scrivevo, più e più volte mi sono chiesto che senso avesse allargare (ma, in fin dei conti, distogliere) lo sguardo da quanto stesse accadendo in quei mesi a Gaza. Eppure, sebbene in parte paradossalmente, l’idea di restituire storia a una terra schiacciata sulla cronaca mi è sembrato il mio modo per «dare voce» alle decine di migliaia di palestinesi uccisi nei bombardamenti israeliani e i cui nomi e le cui storie sono sostanzialmente state rimosse. Ho pensato che scrivere un volume sulla storia della Striscia (cercando di evitare di ripetere semplicemente fatti, concetti, interpretazioni già presenti nella tantissima letteratura prodotta su Gaza negli ultimi decenni e, ancor di più, in questi ultimi due anni) potesse avere senso se fossi riuscito a raggiungere tre obiettivi che mi sono via via prefisso mentre lavoravo.

In primo luogo, pubblicare un libro che non raccontasse solo la «tragedia» di Gaza. Se è vero che gli ultimi decenni e, ovviamente, gli ultimi due anni hanno visto quel territorio e la sua popolazione sprofondare in una catastrofe umanitaria che ha pochissimi confronti nella storia contemporanea, le vicende di Gaza vanno inquadrate in un periodo di tempo ben più lungo, che possa restituire la normalità di quel territorio. Come mi ha detto Manal K., che a Gaza è nata e ci ha vissuto fino all’ottobre del 2023, «a Gaza ci sono difficoltà, ma la bellezza è molto maggiore. Solo che devi viverci un po’ per poterla vedere questa bellezza». La storia ha un enorme vantaggio, un vero e proprio privilegio rispetto ad altre discipline: allargando lo sguardo, andando indietro nel tempo, si restituisce a ciò che si analizza (vale a dire un territorio, delle istituzioni politiche, dei percorsi biografici, una società) la sua complessità e le sue tante inevitabili sfaccettature, ricostruendo i cambiamenti che sono avvenuti nel lungo periodo e che rischiano invece di essere schiacciati da uno sguardo concentrato solo sull’oggi. Nel corso dei secoli, per non dire dei millenni, Gaza ha avuto un ruolo come centro commerciale, come punto di passaggio tra l’Asia e l’Egitto, da Est verso Ovest e viceversa, e tra la penisola arabica e la penisola anatolica, da Sud a Nord e viceversa. Ed è stata per secoli «un’oasi, con le sue sorgenti di acqua dolce, la sua terra fertile, le sue dune di sabbia gialla, le sue spiagge di sabbia bianca che si perdono nell’azzurro del mare». Nulla di più lontano dalla chiusura cui Gaza è stata sottoposta dal 2007 a oggi. Pur nell’impossibilità di risalire troppo indietro nel tempo all’epoca dei Filistei, dei primi secoli della cCristianità o dei primi califfati arabi (il volume si occupa brevemente dell’Ottocento per poi concentrarsi sulle vicende post prima guerra mondiale) un’analisi della Striscia di Gaza degli ultimi centocinquant’anni è già sufficiente per capire come la sua storia non sia stata affatto soltanto una tragedia. Nonostante la situazione molto complicata degli ultimi anni, prima del 7 ottobre, Gaza è stata anche «normalità», una terra abitata da persone che «andavano a scuola, studiavano, lavoravano, si impegnavano, progettavano, sognavano, come in qualsiasi altro posto».

In secondo luogo, far emergere la pluralità di Gaza, le cui vicende nel lungo periodo dimostrano come l’identificazione con Hamas e, più in generale, con il terrorismo sia assolutamente errata. Nel volume, infatti, ricostruisco le varie posizioni politiche che si sono sviluppate nella Striscia nel corso del Novecento: a Gaza non sono nate soltanto organizzazioni armate che hanno utilizzato anche il terrorismo, ma pure realtà che hanno portato avanti (riuscendovi in parte e fallendo in parte) proposte di non violenza, resilienza, tolleranza, rispetto dei diritti umani, sfida al patriarcato. Se perciò nel volume parlerò di Yahya Sinwar (1960-2024), capo politico di Hamas a Gaza tra il 2017 e il 2024 e mente dell’attentato terroristico del 7 ottobre, anche tanti altri uomini e donne di Gaza emergeranno in queste pagine, sia membri delle famiglie più benestanti, sia singoli profughi che sono stati poi i protagonisti principali delle vicende dal 1948 in poi.

In terzo luogo (e in piena continuità con quanto sopra esposto) dare voce ai palestinesi e fare in modo che siano anche loro a raccontare le vicende di Gaza. Come ha scritto lo storico palestinese-britannico Nur Masalha, «la storia della Palestina è spesso insegnata in Occidente come storia di una terra, non come storia palestinese o come storia di un popolo» (N. Masalha, Palestine: A Four Thousand Year History, Zed Books, Londra 2018). Il libro intende dare seguito al suggerimento di Masalha e ambisce a ricostruire, perciò, le vicende di Gaza a partire dalla sua popolazione, gli uomini e le donne gazawi, con un impianto che metta insieme storia politica e storia sociale, che tenga presente il ruolo di governi, Stati, imperi, organizzazioni internazionali e pertanto un approccio top-down, ma accosti a questo quanto è stato portato avanti da singoli individui, gruppi e associazioni locali, con un approccio bottom-up. Per far questo, ho provato a far sì che dalle pagine del volume emergano gli uomini e le donne che a Gaza hanno vissuto, hanno lavorato, hanno visto quel territorio occupato da potenze straniere, e solo per pochi anni governato da partiti e organizzazioni palestinesi, hanno combattuto, hanno sognato, hanno sofferto e hanno gioito. Da questo punto di vista, ho anche cercato di utilizzare una prospettiva di storia delle donne e di storia di genere, così da dare il più possibile un’immagine completa della realtà di Gaza.

Arturo Marzano

La copertina del volume

Ismail Shammout, «Verso dove...?», 1953

Altri articoli dell'autore

«Lavoriamo per far crescere la consapevolezza civica e coinvolgere la comunità», spiega Sara Armella, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova. E annuncia la grande mostra su Van Dyck, dal prossimo marzo

Dal Museo della Ceramica alla Casa Museo Asger Jorn, dal Lungomare degli artisti alle molte fornaci ancora attive, in occasione della mostra sullo stile «Albisola 1925» il panorama savonese offre un viaggio tra grandi maestri e giovani artisti di oggi

In prima linea il Guggenheim Abu Dhabi, progettato da Frank Gehry scomparso lo scorso a dicembre. Ma colossali, e ambiziosissimi, sono anche i musei di MAD Architects per il Lucas Museum, di Peter Zumthor per il Lacma, di Kengo Kuma, Moshe Safdie, OMA...

Grandi nomi dell'architettura anche tra i quattro finalisti. L'auspicio è di iniziare i lavori nel primo semestre del 2027